山口 公立 単元開発 2023年度

下関市立養治小学校

関門海峡で知る「ひと・まち・いのち」~海の豊かさを守る~

実施単元

1.海峡のまち「養治」をじまんしよう。[3年生](総合、図工、社会)

2.アンコウ博士になろう。[4年生](総合、図工)

3.下関市の水産業を盛り上げよう。[5年生](総合、図工、社会)

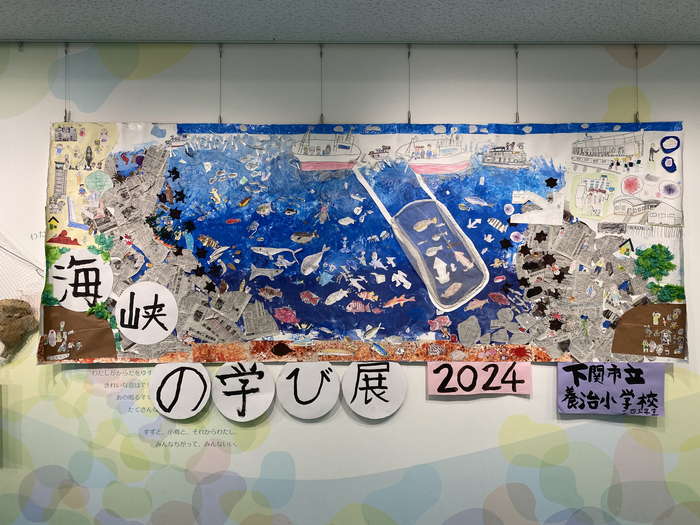

4.海峡の学び展を開こう[3~5年](総合、図工)

取り組みの概要

・3年生 壇之浦漁港の漁師さんや、小売店(魚屋)、唐戸市場などで漁業に携わる人と関わりながら学習を進めてきた。実際に漁師さんと釣り調査を経験したり、スーパーや魚屋さん、市場に見学へ行き、それぞれの仕事の工夫や苦労をインタビュー等で調査したりした。また、巌流島で出会った生き物(カニ)を、海響館の学芸員さんのアドバイスをもとに飼育する経験から、命の尊さや海の環境への興味を高めている。

・4年生 海響館の学芸員さんや漁業関係者とともに下関5大ブランドの一つである「アンコウ」についての調査をすすめ、獲得した知識をまとめて発表した。11月には、巌流島での釣りによる海洋調査を実施している。巌流島では釣りだけではなく、海洋ゴミ拾いを行い、海の環境についても興味・関心を高めた。

・5年生 水産業について知るために下関漁港の見学や栽培漁業センターによる出前授業を実施した。新鮮な魚を消費者に届けるための工夫や安定して魚を消費者に届けるための方法について学んだ。昨年度に引き続き、巌流島での釣り調査を実施した。昨年度の経験を生かしながら、3・4年生へ釣りの方法やゴミ拾いについて教える姿が見られた。

・3学期はより多くの方に向けて学びを発信するための展示会「ぼく・わたしたちの関門海峡展」を企画して準備を進めた。児童主体の実行委員会も発足した。3~5年生の共同作品製作では、工夫を凝らした作品を完成させることができていた。共同作品に加え、3年生は、巌流島で拾った流木を使用した作品を製作した。4年生は、段ボールで「アンコウ」を製作した。5年生は、水産業についてパネルにまとめた。準備が整った後、下関市の子育て支援施設ふくふくこども館にて2月17日~展示会を実施している。展示会をご覧になられた方の感想を知るために二次元コードによるアンケートを実施した。「子供たちが楽しく海洋学習をしていることが伝わった。今後も楽しんで学習してほしい。子供たちがよく調べ、まとめていることに驚いた。これからも下関のことや地元のことを学びながら学校の勉強に生かしてほしい。下関を盛り上げてくれてありがとう。これからも応援しています」等のご感想をいただくことができた。これらの感想を児童に伝えると、とても嬉しそうであった。1年間の海洋教育を通して、海の生き物、海洋ゴミ、地域の方々、水産業に携わる方々などから、多くのことを感じ取ることができたのではないかと思う。

活動概要

5月25日 三軒屋海岸磯遊び

3~5年生で下関市長府にある三軒屋海岸へ磯遊びに行った。路線バスで移動した。海岸では、縦割り班で活動した。磯で生き物を見つけて観察したり、磯の形に興味をもち観察したりする姿が見られた。また、砂浜にあるイカの骨やシーガラスに興味をもっている児童もいた。

6月13日 水産大学校出前授業

昨年度は関門海峡の生き物を調べるために巌流島での釣り調査を実施した。事前に海洋ゴミについての学習を行い、巌流島での海洋ゴミ拾いも行った。この経験から海洋ゴミへの関心が高まり、詳しく知りたいという児童の要望を踏まえ、今回の「下関から流れた海ゴミのゆくえ」についての出前講座を申し込む運びとなった。水産大学校の嶋田先生をお招きして、講座を実施した。具体物やデータ等をもとにした話をしていただき、大変有意義な学びとなった。

6月27日 海響館見学

3~5年生で海響館の見学へ行った。縦割り班で海響館を見学した後、三軒屋海岸で疑問に思ったことや海響館を見学して疑問に思ったことになどについて、海響館スタッフへ質問をした。

7月 7日 東京海洋大学出前授業

3~5年生が東京海洋大学学生(3名)による出前授業を受講した。前半は、手旗信号について実技を中心に学習を進めた。後半は、各学年の教室に分かれて、ロープワークについて実技を中心に学習を進めた。手旗信号とロープワークを初めて体験した児童がほとんであり、海での交信方法やロープを扱う必要性について、実技を交えて楽しみながら学習をすることができた。

9月26日 下関漁港見学

5年生が水産業の学習の一環として、「下関漁港」を見学した。前半は、下関漁港の歴史や漁の方法、漁師という仕事や漁獲量などについての話を聞くことができた。後半は、下関漁港に水揚げされる魚を実際に見たり、触れたりした。アンコウ、ウチワエビ、エソ等のほか、29種類の魚を準備していただいた。魚の目、口、骨格などに興味津々であった。外からではあったが、競りや仕分けが行われる施設を見ることもできた。

10月 4日 壇之浦漁港見学

3年生が壇之浦漁港へ見学に行った。地元の漁師から、関門海峡の歴史や潮流について、船の運航、壇之浦での漁の仕方や、漁業のうつりかわりなどについて聞くことができた。なお、社会科の学習で同じ下関市内にある特牛漁港での漁業の在り方について学習をしているが、壇之浦漁港と特牛漁港での漁業の在り方を比べてみると、「潮流があまりに速いため、強い魚だけが生き残れる」「流れが速いときには、漁をするための船を出すことすらできない」「潜る漁は禁止」「タコが1本釣りで釣れる」など、壇之浦の海の特性をより深く理解することができた。

11月14日 巌流島釣り調査

3~5年生で巌流島へ釣り調査に行った。この日までに、縦割り班で必要な道具や釣りの方法、役割分担などについて計画を立てて、準備を進めてきた。当日は、体調や持ち物の確認をして釣り竿やライフジャケットなどを持った状態で船乗り場へ向かい学校を出発した。巌流島へは。連絡船で移動した。釣り調査を開始する前に、門司海上保安部の方より、海での安全について話をしていただいた。諸注意等を聞いた後、釣り調査を開始した。各班協力しながら活動する様子が見られた。仕掛けの付け方や釣りのコツなどをお手伝いに協力していただいた保護者の方や壇之浦漁港の漁師さんに教えていただきながら活動を進めることができていた。アジ、フグ、カワハギなどの魚が釣れると嬉しそうであった。釣れた魚を海に返すか、持ち帰るかは「魚の命」を考えながら選択するように伝えた。ゴミ拾いでは、大小問わず様々なゴミを拾い集めていた。プラスチックゴミや発泡スチロールゴミが多くあることに驚いている児童がいた。釣りやゴミ拾いの他に、磯でカニを見つける班もあった。その際に、石をひっくり返したり、移動したりしたものは、昨年度やこれまでに「海の環境」について学んだことを生かして「元の場所に同じように戻す」姿が見られた。今回の釣り調査を通して、関門海峡の海洋生物や海洋ゴミについて体験をもって学ぶことができたのではないかと思う。また、2回目の巌流島での釣り調査ということで、4・5年生は1回目の経験を生かしながら3年生と一緒に活動することができていた。来年度も実施できたらと考えている。

12月 6日 栽培漁業センター出前授業

5年生が下関市栽培漁業センターより亀井さんをお招きして下関市の栽培漁業についての学習を行った。前半はスライドを見ながら栽培漁業についての話を聞いた。後半は栽培漁業センターで育てている「ナマコ・アワビ・ウニ」を実際に触りながら海洋生物への理解を深めた。また、疑問に思ったことを亀井さんへ質問して、説明を聞くこともできた。

栽培漁業は限りある資源を持続可能にして、未来の海や海洋生物を守っていく大切な漁業であることを学んだ。

1月15日 海響館見学 バックヤードツアー

海響館スタッフにスポットを当て、生き物を守るための工夫や思いについて知るためにバックヤードツアーに参加した。普段は入ることのできない通路に入ると、魚のにおいがしてきた。餌を準備する「調餌室」では様々な大きさの餌が準備されていた。冷蔵庫に比べて冷凍庫が大きい理由や1週間分の餌が保管されていることなどを説明していただいた。36人乗りの大きなエレベーターで4階へ移動した。水槽に潜ったあとでウエットスーツ姿のスタッフさんと出会った。大小様々な水槽や見たことのないような機械や道具がたくさんあった。マンボウの水槽を上から見ることができたのも貴重な機会となった。今回の学習を通して、いつもお世話になっている海響館スタッフさんの仕事の様子や生き物を守る工夫と思いについて少しでも知ることができたのではないかと思う。

1月31日 水産大学校出前授業

水産大学校の若林先生による「イカの生態」についての出前授業を実施した。

2月17日 ぼく・わたしたちの関門海峡展開催

2月上旬から準備を進めてきた。3~5年生の共同作品として巨大アートを制作した。巨大アートの他に、3年生は流木アート、4年生は段ボールアンコウ、5年生は水産業についてのパネルを製作した。

提出物

学習内容報告書「下関市の水産業を盛り上げよう。」 PDF形式(497KB)

学習内容報告書「海峡のまち「養治」をじまんしよう。」 PDF形式(554KB)