岡山 公立 単元開発 2023年度

矢掛町立川面小学校

川面小学校オリジナルの海洋劇を作ろう!!

実施単元

1. 広めよう! 「海洋と人類との共生」における対話の輪[5、6年](総合的な学習の時間 音楽 図工)

取り組みの概要

全3回(各回45分×2コマ)のプログラムで、海洋をテーマにした演劇的表現を用いたゲームと演劇創作に取り組みました。水生生物や環境問題を取り入れたオリジナルの海洋教育劇の台本を児童と演劇の専門家とで協働しながら創作しました。児童がその台本を上演を異なる地域に住む京都市の児童に向けて発表することによって海洋に対する親しみと愛着を高め、「海と人とか?共生て?きる社会」に参画するための主体性を対話的に育む単元になります。

●講師とのプログラムづくり

ZOOMを使って川面小学校教員と演劇の専門家、海洋教育の専門家とで打ち合わせを行い、海洋教育劇のねらいと目的を共有し、児童への共感をうながすようなプログラム作りを協働しました。

授業の目的とねらいを演劇講師と共有し、演劇講師と教員の各々の役割を打ち合わせの中で明確にし、協働しながら授業を実施するための具体的内容を決めていきました。

「児童の課題意識」、「興味のある海洋に関する事柄」などを事前に教員のほうで児童にリサーチし、実施前に演劇講師に伝えることがこの打ち合わせで決めました。

●実践1回目(演劇講師主導、教員は補助者として参加)

・講師、専門家との協働で作成されたワークショププログラムを実施し、海と人とが共生できる社会についての対話を言語や身体を使って可能にする事を目的として実施しました。

「目線回し/あいさつ回し/エナジー回し」

車座になり、隣の人へ目線を回していく。初めは目を合わすだけだが、慣れてきたら「-180℃の目線」などの表現を取り入れたり、「おはよう」「お世話になっています」などのあいさつを回してみる。エナジー回しでは、その場にない見えないもの(魚など)を見えるように表現し、隣の人に回していく。これら活動を通じて、児童が能動性を持って授業に参加できるための場作りと、講師と児童の交流を行う。

「○○といえば」

「星田川にいる生き物といえば?」「好きな海にいる生き物と言えば?」のような質問をし、同じ答えの児童同士で集まる。大勢のグループや一人のグループができても構わない。

「ナイフとフォーク」

2人一組になり、「ナイフとフォーク」や「イカとタコ」のようなお題を与え、言葉を使わずにチームでそれらを即興的に表現する。慣れてきたらチームの人数を増やし、「水族館」「深海」のようなお題にも挑戦してみる。

・川面小学校の児童に自身の自然体験の思い出をヒアリングする。

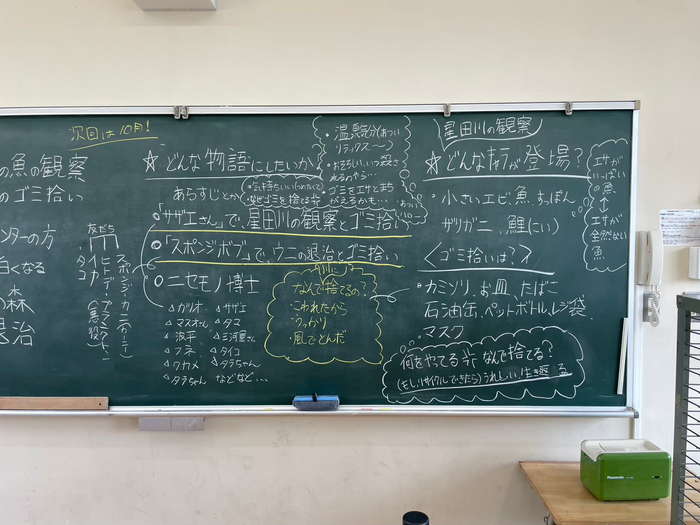

これらのゲームをふまえて、講師と児童の話し合いの中で、星田川及び瀬戸内海の水生生物を絡めたオリジナルの演劇台本のプロット(あらすじ)を創作する。

●児童のアイデアを台本に反映させるための事前打ち合わせ

児童がやりたいことを反映するだけではなく、それがどのように他者に伝わってほしいのか等のイメージが反映されているか。

演じる事がそのまま「海と人とが共生できる社会」を考える事に繋がるような登場人物であるのか。

学んだ事が反映されやすい台本であるのか。

海の生き物などを演じる過程が、その生き物や周りの生き物の気持ちを考える事に繋がるのか。

などを検証しました。

●実践2回目

・対話的な稽古(演劇講師主導、教員は補助者として参加)

児童と協働して創作したプロットを演劇の専門家が台本に直したものをベースに、芝居の発表に向けて練習を行いました。

●実践3回目(演劇講師主導、教員は補助者として参加)

・演劇の練習

・体育館に移動し、演劇作品を発表して録画

・劇の発表後、振り返り

●感想を読む

・京都市の児童が観劇した感想を川面小の児童が読みました。

提出物

学習内容報告書「広めよう! 「海洋と人類との共生」における対話の輪」 PDF形式(263KB)

教材「オリジナルシナリオ」 PDF形式(252KB)