- ミャンマー

境域に生きる:南アジア系の人々とミャンマーの時空間

まず、最近の個人的体験から話を始めたい。一つはミャンマーの内での、もう一つは外でのことだ。

ヤンゴンで出会った移民3世の男性は、祖父が南インド・タミルナードゥ出身のムスリム商人だった。その祖父の晩年の神秘的経験とキリスト教への改宗を経て、この一族には信仰の選択について、寛容の精神が培われたようだ。親子・兄弟間で、イスラーム教、ヒンドゥー教、キリスト教、仏教とそれぞれに異なった宗教が信仰され、しかも互いに遠ざけることがない。

また、タイのバンコクでは、ネパール系上座仏教徒の集会所を訪れた。そこに集う人々はみなビルマ語が達者で、多くの人がタイ語・ネパール語と合わせて3言語を自在に操れるようだった。私の訪問時にはちょうど、ミャンマー北東部の町ラーショーから来た一団が、僧院改築のための寄付金を募っていた。

これら2つのことの間には、なんの脈絡もない。しかし、いずれも、南アジアと現在呼ばれる地域に集団の出自を見出す人々のことであり、その人たちとミャンマーとの関わりや、この国の姿について、各々異なった側面から示唆をなげかけているように思われる。では、その示唆とは何か。本稿は、ミャンマーと関わった南アジア系の人々の来し方から、これを考えたい。

東南アジアと南アジアの間

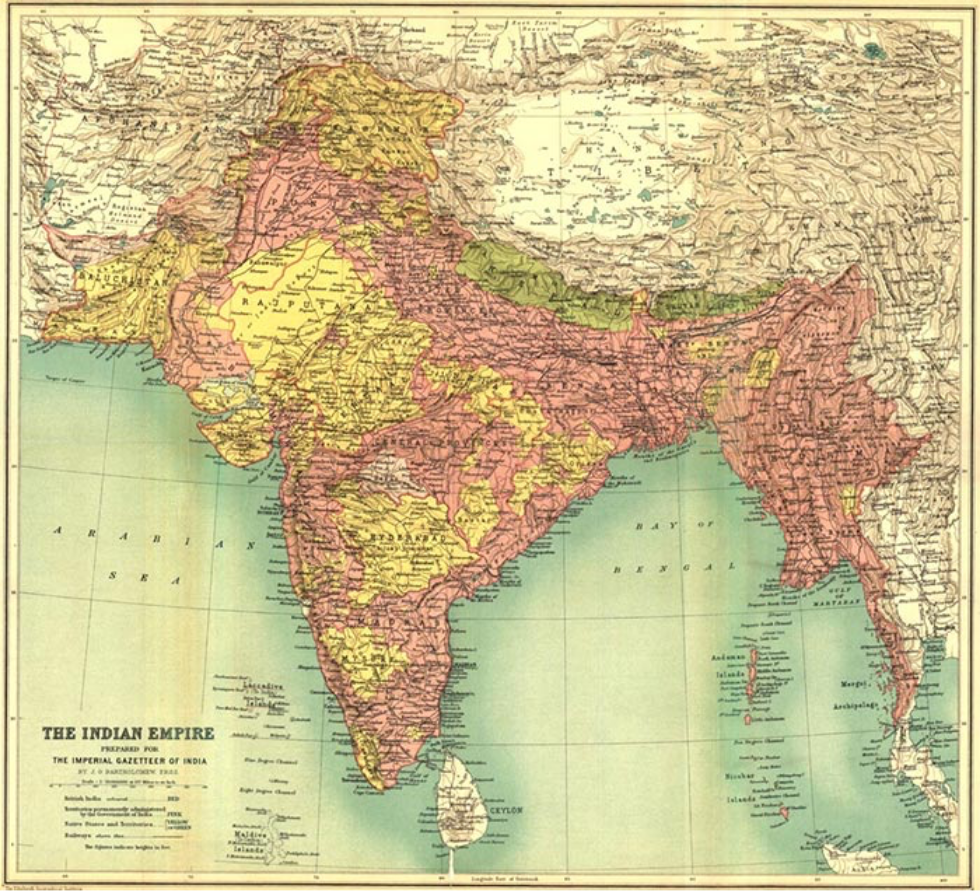

いま、東南アジア、南アジアという。国際関係論上の便宜的区分とすれば、これらは複数の国民国家の集合として捉えられる。ミャンマーはASEANの構成国で、東南アジアの西端に位置する云々、となる。しかし、国民国家を基礎づける民族や領土が歴史の産物なのと同様、この区分も絶対的なものではない。文化(言語、宗教、風俗など)や生態(気候、植生、地質など)、それらに規定された歴史経験のあり方に目を向ければ、そこにはズレを含みつつ互いに重なり合い、伸縮し、濃淡があり、国境線をまたいだり、はみだしたりする多様な分布が存在する。これらの諸分布をもとに想定される南アジアや東南アジアは、厳密な境界線を持たない圏的な世界だ。

ミャンマーは、そうした意味での南アジアと東南アジア(そして東アジア)の境域に位置する。そこでは、それぞれの世界が周辺において薄らぎ、互いに重なり合っている。この境域の中心がエーヤーワディー河流域の低地で、それを取り囲むようにヒマラヤ山系から幾筋にも分かれて東南へ広がる山地帯が横たわっている。南方のベンガル湾は、インド洋や南シナ海に向けて開かれている。エーヤーワディー河流域は古来より、この山と海を通じて外の世界と不断に通交してきた(本サイトの記事、石川和雅「王国最後の都の面影を辿る:マンダレーの町角で」も参照のこと)。

この過程で人間の往来も盛んになされた。中でも、西方、主に南アジア世界から来訪した人たちを、エーヤーワディー川流域のビルマ語話者たちは「カラー」と呼びならわした。

帝国主義下の連結

エーヤーワディー河流域と南アジア世界との関係において、決定的な画期となったのが植民地化だ。18世紀半ば、エーヤーワディー河の中流域平原に興ったコンバウン朝の王国は、その後、半世紀の間にこの境域を席捲した。同じ頃、西方では、イギリス東インド会社がベンガルを拠点として、インド亜大陸への勢力扶植を開始していた。19世紀に入ると拡大する両勢力は衝突に至る。3度の戦争を経て、19世紀末までにコンバウン朝の支配圏は段階的に植民地化された。すでにイギリスはインド亜大陸に覇権を打ち立てており、この東方の新規獲得地は、英領インドの地方行政体ビルマ州へと編成された。このビルマ州の領域が現在のミャンマー国家へと継承されることとなる。曖昧で柔らかな境域のうえに、厳密で固い人工的領域が姿を現した。しかし、インドの一部として。

イギリスはエーヤーワディー河下流域のデルタ地帯を開発し、世界有数の穀倉地帯へと変貌させた。従来人口希薄だったデルタに膨大な労働需要が生まれた。一方では中流域平原部から、他方ではインド亜大陸東部の諸地域から大量の人口が流れ込んだ。後者には、ベンガル語を話す者もいれば、テルグ語やタミル語を話す者もおり、ヒンドゥー教徒もムスリムも含まれた。20世紀初頭までに、デルタには、多種多様な人々がモザイク状に入り混じって暮らす社会が出現していた。

さらに、ビルマ州を統治する行政機構や軍には、官吏や兵士として多くの南アジア出身者が登用された。「尚武の民」とみなされたネパールのグルカ兵は有名だ。また、南アジアの既存の商業ネットワークも、イギリス支配領域拡張の機を捉えて張り出してきた。亜大陸西部のスーラト出身者の一群は、ビルマ州の主要都市の土地を入手して、大規模な市場(いちば)経営で成功を収めた。タミルナードゥのチェッティヤー・カーストの人々は独自の金融網を張り巡らした。

南アジアからビルマ州への来訪者は、出稼ぎやビジネスのために短期で滞在する者がほとんどだった。とはいえ、ベンガル湾をまたぐ人口還流は、年間数十万人と当時としては膨大な規模に及び、その中からビルマ州の土地に根を下ろす移民も徐々に現れた。こうして植民地支配のもとで、エーヤーワディー河流域と南アジア世界との間にかつてなく深く入り組んだ関係が築かれた。

インドの内なる外地

しかしながら、ビルマ州はインドの一部にはなりきらなかった。20世紀、ナショナリズムと政治の季節が到来すると、ビルマ州はインドのその他の地域とは異なった経路をたどってゆく。

20世紀初頭のビルマ州におけるインド人コミュテニティの領袖にP.J.メヘターという人がいる。インド独立運動の象徴マハトマ・ガンディーの畏友だ。南アフリカにおいてインド人移民の権利擁護運動を唱導したガンディーの影響を受け、メヘターはビルマ州におけるインド人移民の待遇改善を植民地政庁に訴えた。亜大陸をはさんでインド洋の両端に位置する二つのイギリス植民地、南アフリカとビルマ州、その双方で「インド人移民」の権利が主張された。インドという空間とそれに所属するインド人という集合が想像されるとき、英領インドの一部だったビルマ州は、南アフリカと同様にインド人移民の到達するインドの外部と位置づけられた。(むしろ、そうした外部への意識が、内部たるインドの存在に現実味を帯びさせたとも言える。メヘターの活動は、ガンディーのそれほど求心力を持たなかったのだけれど。)

インドの語りは、亜大陸に住む多様な人々の糾合という夢を追う。ビルマ州ではまた別の夢が謳われた。ビルマ・ナショナリズムだ。この思潮は、ビルマ州の枠組みを、エーヤーワディー河流域に興亡した諸王朝の伝統と接合しようとした。そこでは、歴史の一貫性がビルマ語や上座仏教によって保証される。この一貫性に干渉し、歴史の断絶をもたらしたのが、イギリスの植民地支配であり、インド人の侵入だと考えられた。こちらの側から見ても、インドはビルマの外部になる。ビルマ州内の多様な南アジア系の人々を十把一絡げに名指す「カラー」の他称が敵対的・排外的な語感を含み始めた。1930年代にはビルマ人対インド人の構図を取る暴動も散発した(ビルマ・ナショナリズムと次節の独立国家のイデオロギーについては、本サイト記事、根本敬「国籍法に象徴されるビルマ(ミャンマー)の排他的ナショナリズム」も参照のこと)。

高揚するナショナリズムに、イギリスは植民地への段階的自治付与で対応していった。英領インド全体で、より民主主義的な形式に則って現地人の政治参加への道が拡充されてゆくのと並行して、空間的な地方分権化も進められた。この結果、ビルマ州においては、ビルマ人によるビルマの自治が目標として設定され、1937年にはビルマ州が英領インドから切り離されて別個の植民地の英領ビルマとなった。

忘れられたディアスポラ

第二次世界大戦期、日本軍が侵攻してビルマは戦場と化した。この混乱を経て、ようやくビルマ・ナショナリズムの本懐が遂げられる。1948年、独立国家ビルマ/ミャンマー(以下、独立後の国名はミャンマーに統一)が始動する。この後、ミャンマー国家は、実質的には一部のビルマ人が権力を握りながらも、名目的には土着の諸民族の集合体として自己規定してゆくことになる。この名実の乖離が、諸勢力の異議申し立てにつながり、長く続く内戦を招いた(独立後の内戦と民族問題については、本サイト記事、久保忠行「カレンニーとカヤー:2つの「名」をめぐって」も参照のこと)。

欺瞞を隠し、近代国家の人工的領域に基づく「土着」の概念を諸民族結束の鍵とすべく、政府は逆に「外来」を否定的に強調するという方策を採った。1960年代に成立し、独自の社会主義路線を標榜したネーウィン首班の軍事政権は、企業や土地の国有化政策を推進した。この国有化政策の主たる標的となったのが、すでにミャンマーの地に根付いて財産を蓄積していた「外来」者、つまり、南アジア系の人々や華人たちだった。

戦争や内戦による混乱、独立国家ミャンマーのイデオロギーに基づく差別的待遇の結果として、南アジア系住民の多くがミャンマー国外へ流出した。一族の故地へと引き揚げた者たちは、そこにインドやパキスタン(東パキスタンは1971年にバングラデシュとなる)という新たな「祖国」の姿を見た。また別の者たちは、英領期に延伸したネットワークに乗って、世界各地へと転出した。

しかしながら、ミャンマーに残った、あるいは残らざるをえなかった南アジア系住民も少なからず存在した。20世紀の後半、ミャンマーが孤立的な外交政策を採ったこともあり、彼らは亜大陸との関係を薄め、インドやバングラデシュといった南アジアの諸国家から忘れられた存在となっていった。

こうした人々の間では一般的に、世代を重ねるにつれて、南アジアの諸言語が家庭ですら話されなくなる傾向があり、ビルマ語のみを解する者が増えた。今では服装も多くの場合、ビルマ人の男女と同様のロンヂー(巻きスカート)姿だ。宗教については、父母の信仰が継承されやすかったが、中には上座仏教に改宗する者もいた。また、ヒンドゥー神像と仏像を並べて拝むといった実践の変容も見られた。国民の圧倒的多数を上座仏教徒が占め、ビルマ語が共通語として用いられる社会への適応と言えよう。

特定の地方では例外的に、南アジアの言語や習俗が大きな変容を遂げずに活きている。出自を共有する集団がある程度まとまって定着し、閉じた集団の中で父母伝来の文化が存続したのだ。例えば、バゴーとタウングーの間には、19世紀後半に植民地政庁が入植させたビハール農民の村落が点在する。また、モーラミャインの南東近郊には、19世紀前半にまで遡るチッタゴン・ムスリムの農村が複数ある。北部カチン州のミッチーナーには、グルカ兵の子孫などネパール系の人々の集住する地区があり、西部ヤカインのバングラデシュ国境付近には、ベンガル語に近い言語を話すロヒンギャを自称する人々が多数居住している。

このようにミャンマーに残った南アジア系の人々は、抑圧的な環境のもと、アイデンティティや生活・信仰実践のあり方をそれぞれに保ったり変えたりしながら、多様な暮らしを営んできた。

結び直される諸関係

近年のテインセイン政権下の改革で、再びミャンマーは国際社会に向けてその門戸を開きつつある。同地における南アジア系の人々にもその余波が及んでいる。最後に近年の動向について二つの点を指摘し、冒頭の体験から私が感じ取ったことを述べたい。

一つは反イスラームの潮流だ。ミャンマーのムスリムには南アジア系の人々が多い。国内の多数派仏教徒たちの間で、イスラーム教徒が勢力を拡大しているとする言説が広まり,これが危機感を煽っている。例えば、ムスリム男性が仏教徒女性と結婚して、後者をイスラームへ改宗させることが批判的に語られる。この風潮のなか、イスラーム教徒を排撃の対象とする暴動が全国で頻発している。こうした言説が流布する背景には、改革による言論の自由の拡充がある(本サイト記事、ティン・ウィン・アクバル「ミャンマーにおける最近の宗教的暴動:ビルマムスリムの現状」も参照のこと)。

一部仏教徒の反イスラーム言説では、まったく異質で融和不可能な二つの宗教が、社会を食い合う構図が描かれている。しかしながら、実態として、ムスリムも他の南アジア系の人々と同様に、多様かつ柔軟な姿勢を示してきた。例えば、バマー・ムスリムを自称する人々がいる。ビルマ人アイデンティティを持ち、可能な限り多数派と同様の生活を送りながら、イスラームを信仰している。導入で紹介したタミル系3世の男性の態度もまた、そうした例の一つだ。確かに彼とその家族が示す宗教的寛容は極端で特異な例かもしれない。しかし、そこからはミャンマーのムスリムたちの信仰形態の幅広いスペクトラムが想像される。

もう一つの点は、広域ネットワークとの関わり方の変化だ。ミャンマーからの転出を選んだ南アジア系の人々が、一方では南アジア諸国へ引き上げ、他方では新天地へ移ったことはすでに述べた。後者の目的地の一つが隣接するタイで、冒頭の二つ目の事例に挙げたバンコクのネパール系上座仏教徒たちは、このようにしてタイに落ち着いた人々だった。彼らは陸路でタイへ移動するが、ひとたびバンコクに至れば、航空路線でつながる国際的なネパール人ネットワークに容易に結びついた。ミャンマーとの困難な往来よりも、ネパール=タイ間の直接的往来がより重要な意味を持つようになる。かつて南アジア世界と東南アジア世界をゆるやかに結び付けていた境域は、飛び越えるべき空隙となった。

同様のことは、北部タイ・メーサリアンのベンガル系ムスリム・コミュニティにもある程度あてはまる。このコミュニティの核は、英領インドの時代にベンガルからビルマを経由して、チェンマイまで陸路の商業ネットワークを延ばしたムスリム商人たちを起源とする。ここでもやはり、ミャンマー独立後にネットワークの再編が起こる。ミャンマーからの転出者が流れ込んではくるものの、双方向的な関係は弱まった。コミュニティの有力家系の人物の言によれば、現在、バングラデシュ側の親族とは連絡が取られているが、ミャンマー国内にいると言われる親族との連絡は途絶している。

しかしながら、近年の改革を受けて、東南アジアと南アジアの連結性を向上させるための重要地点としてミャンマーへの期待が高まり、道路建設などの具体的なプロジェクトが着手されつつある。このような流れの中で、今後、ミャンマーが広域ネットワークの中に再定位されてゆくと思われる。バンコクのネパール系上座仏教徒の集会所に、ラーショーから寄付金を募る一団が訪れていたことは、その顕れと見られるのではないか。

ミャンマーの国家と社会が転機にあるいま、南アジア系の人々をめぐる様々な関係も新たに結び直されている。

(アジア経済研究所 リサーチ・アソシエイト)

注記:本稿の内容の一部は、科学研究費基盤研究(B)「タイに陸路で渡ってきた南アジア系及びミャンマー系移民:地域研究の新たな地平を拓く」(研究代表者高田峰夫[広島修道大学])の調査で得られた知見に基づく。