京都 公立 単元開発 2023年度

京都市立養正小学校

京都市立養正小学校オリジナルの海洋劇を作ろう!!

実施単元

1. 広めよう! 「海洋と人類との共生」における対話の輪[2年](生活科)

取り組みの概要

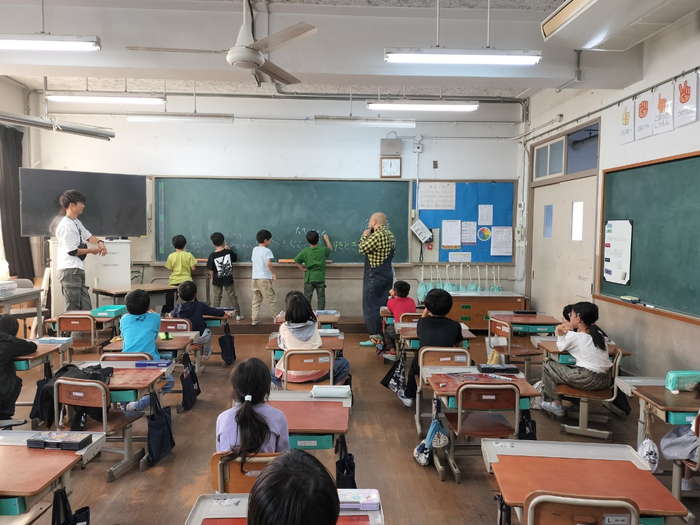

【第1回ワークショップ】

・シアターゲーム

「目線回し」

車座になり、隣の人へ目線を回していった。目を合わすだけだったり、微笑んだり、うなずいたりしながら、目線の合わせ方にも人それぞれの個性が溢れていることを楽しみ、豊かな想像力などを養うと共に、伝え合う力を高め、適切なコミュニケーションをはかろうとしていた。

「挨拶回し」

「おはよう」「お世話になっています」などのあいさつを回してみる。

演劇だからといって、面白い表現をする必要は必ずしもなくて、「伝えようとする」「受け取ろうとする」という一連のやり取りが行われるだけでも楽しめるということを実感することができ、相手への思いやりの心を持って環境の保全やより良い環境づくりに主体的に関わることのできる心情と実践力が養われた。

「エナジー回し」

その場にない見えないもの(魚など)を見えるように表現し、隣の人に回していく。

これらの活動を通じて、児童が能動性を持って授業に参加できるための場作りと、みんなで一つの世界を想像したことによって海の生き物に対する見方や、表現への関心が高まった。

「ナイフとフォーク」

2人一組になり、「ナイフとフォーク」や「イカとタコ」のようなお題を与え、言葉を使わずにチームでそれらを即興的に表現することで自然環境に対する感受性や興味・関心を高めていった。

・「これからもこの地球のこと、いっぱい想像してね。」という岡山市の小学生が創ったお芝居のメッセージを京都市の小学生に届ける。

教科書からのメッセージではなく、岡山の小学生から養正小学校の児童へと対象がハッキリしていることから「海洋と人類との共生」に必要な地球への想像力を持ち、海や生き物を愛し、海洋環境をたいせつにしようとする態度や生命に対する畏敬の念を育くむための動機を沸き起こすことができた。

・対話的活動

問い「海に自分達のLOVEを伝える方法とは何か?」

本事業は答えなき問いに対峙し、根気強く、そのよりよいあり方をめぐって探究し続ける活動であるということを児童と共有するために、教員も演劇講師もこの問いに対して悩み、答えを出せない事を正直に共有していた。

児童が正解を出そうとするのではなく、自分の意見や考えを出せるような環境づくりによって、問題解決への過程に皆が参加することができていた。

【第2回ワークショップ】

・ネイチャーゲーム

「生き物交差点」

自分の背中につけられたカードの生きものの名前を、他の参加者に質問しながら当てていくアクティビティ。「どこに住んでいますか?」「何を食べますか?」などの質問をしながら絞り込んでいった。

楽しみながら海の生き物の特徴を学び、海の生きものへの興味をかき立てた。

・海洋体験の思い出の共有(言語活動)

自分の海洋体験の思い出と、その時の海の生き物の気持ちを想像してもらい、それを言語で共有してもらった。

・共有したエピソード

・まぐろと友だちになりたいと思った。

・鮒って川の生き物だから海にはいないとわかった。

・海にいるカツオノエボシというクラゲに刺されると痛いので気をつけた。

・いわしはプランクトンを食べる。

・フグは怒ると膨らむ

・まんぼうは1億匹から3億匹もの卵を産むらしい(諸説はある)

・秋の紅葉と鯉はマッチしていてきれい。

などこれらのゲームをふまえて、講師と児童の話し合いの中で海や海の生物の思い出を創造してもらい、児童が演じたい役のヒアリングを行った。

・体験的表現活動による思い出の共有(身体表現活動)

自分の海洋体験の思い出と、その時の海の生き物の気持ちを想像してもらい、それを身体を使って表現した。

【第3回ワークショップ】

演劇の練習をした後、下級生や保護者の前で作った劇の発表を行った。

最後に振り返りを行い、3回の授業で感じたこと、話し合ったことなどを一人一人発表した。

岡山県の小学生の創作作品を映像編集したものを観て、岡山の児童に向けての感想文を書いた。

提出物

学習内容報告書「広めよう! 「海洋と人類との共生」における対話の輪」 PDF形式(528KB)

教材「台本」 PDF形式(113KB)