三重 国立 単元開発 2023年度

鳥羽商船高等専門学校

藻場の保全と密度管理を目的とした海洋情報のデジタル化

実施単元

1.情報機械システム工学科 PBL(Project Based Learning)[高専3年生](PBL3)

取り組みの概要

資源管理,自然保護を行いつつ漁業生産の復活を目指すために,水産業のDXや,マリンITといった技術の開発が求められている。本校情報機械システム工学科ではこれまでに,藻場のモニタリングや,黒海苔養殖への干渉に対する課題が地域から適され,水産資源としてのアマモ活用と密度管理のバランスに取り組むことが急務となった。そこで,1)ドローンを使ったアマモ場の生育面積や密度を算出し,2)保全と黒海苔養殖へ干渉しない場所の管理,3)アマモの漁獲物としての活用提案を目的とした。なお,本校は農林水産DXの推進と,社会実装を目指した研究プロジェクト(GEAR5.0農水)の中核拠点校となっており,国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)から「ブルーカーボン貯留量の自動計測システムの開発による漁村の脱炭素・収益向上に向けた取り組み」をテーマにした委託研究として採択されている。具体的には三重大学や三重県水産研究所,鳥羽市,KDDI株式会社,株式会社KDDI総合研究所とともに藻類のモニタリング情報のデジタル化と集約,藻類の種類や体積等を自動的に算出し,ブルーカーボンの貯留量を自動計測する仕組みの構築を目指すものであり,本取り組みもその一環としての位置付けで実践されたものである。

当初の目的としては,アマモ場の生育面積や密度の算出から始められることが望ましいが,高等専門学校の情報系の学生にとっては基本的な藻類に関する知識も乏しいため, 水中画像データの収集を通じて,自然とは何か?海やそこに住む生き物たちと,人の生活が関わることについても理解を深める必要がある。そこで「鳥羽市 海のレッドデータブック2023」の企画・執筆者である「ざっこCLUB」の佐藤達也氏を招いた座学や,実務指導等を適宜依頼し,海洋リテラシーの充実を目指しつつ取り組んだ。

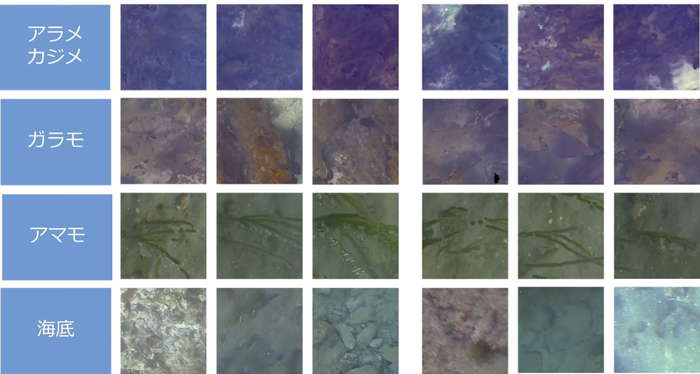

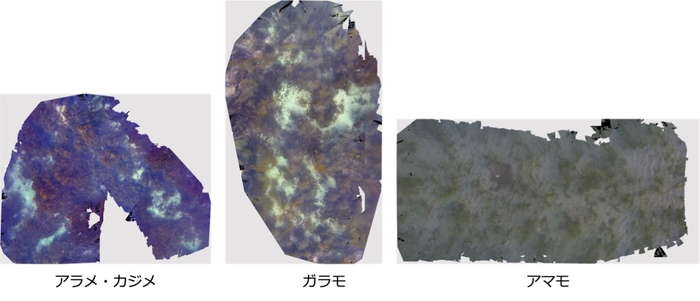

本単元開発により,別途開発を進めている水中の藻場を撮影するための機材および画像データを集約するシステムにより得られた画像を用いて,海藻類の種類の識別方法や水中映像の撮影方法などに関する知識・技術を得ることができた。

提出物

学習内容報告書「藻場の保全と密度管理を目的とした海洋情報のデジタル化」 PDF形式(368KB)