東京 私立 単元開発 2023年度

成城学園初等学校

「多様性の目」を育む大単元構想 ~繋いで繋がる海洋教育~

実施単元

1.「海の生き物の体のつくり」[5学年](理科)

2.「小さな生き物たち」[5学年](理科)

取り組みの概要

成城学園は1917年に澤柳政太郎によって創設された。澤柳の小学校創設趣意である「個性尊重・自然と親しむ・心情の教育・科学的研究を基にする」の4つの理想は今も学校の根幹となっている。中でも「自然に親しむ教育」は理科教育の中でも重視していくべき柱である。そのような趣意から5年生では宿泊行事で伊豆の海岸に訪れており、シュノーケリングや命の教育を行っている。しかしながら海洋についての学習は系統的な学習の延長線上にはないトピック的な学習にとどまっている現状である。そこで児童が系統的に海洋について学習し海洋や海洋生物の多様性についての理解を深めることができるような単元の開発を行った。今年度実施した単元は「小さな生き物たち」「海の生き物の体のつくり」の二つの予定である。その内容については以下に記載する。

単元名 :「海の生き物の体のつくり」

実施教科 :理科

単元の目標:海洋生物を分類しながら体のつくりを調べる活動を通して、海洋生物の体のつくりについての理解を図り、世の中には多様な海洋生物が存在していることを理解する。また観察に関する技能を身につけるとともに、主に差異点や共通点をもとに問題を見出し、その理由について深く考える力や生物を愛護する態度、主体的に問題解決しようとする態度を養うことができるようにする。

児童の様子:本単元では磯の生物観察を中心に行った。事前に危険生物や潮汐、今回のフィールドである堂ヶ島で見られるトンボロ現象などの調べ学習を行い、児童が安全に気をつけながら興味関心を持って磯で活動ができるようにした。当日は、「ムラサキウニ」「イソカニダマシ」「ムラサキクルマナマコ」「ヒライソガニ」「ヒザラガイの仲間」など多種多様な生物が観察できた。海の生き物に多くの児童が注目すると仮説を立てて、本単元を考えたが児童の好奇心は海岸から見える岩に関する疑問、波に関する疑問、海洋のゴミに関する疑問などに発展し「生き物見つけ」だけにとどまらず「ハテナ見つけ」に発展していった。以下児童が記録に残した疑問の一部である。

・海のごみは生物にどんな影響を与えるのか?

・波や白波はどうやってできるのか?

・海はなぜしょっぱいのか?

・岩に凸凹の穴ができるのかなぜか?

・なぜ磯にはたくさんの生物が住んでいるのか?

単元名 :「小さな生き物たち」

実施教科 :理科

単元の目標:淡水プランクトンと海水プランクトンに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、生物と環境との関わりについての理解を図り、観察に関する技能を身につけるとともに、主により妥当な考えをつくり出す力や生命や多様性を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を養うことができるようにする。

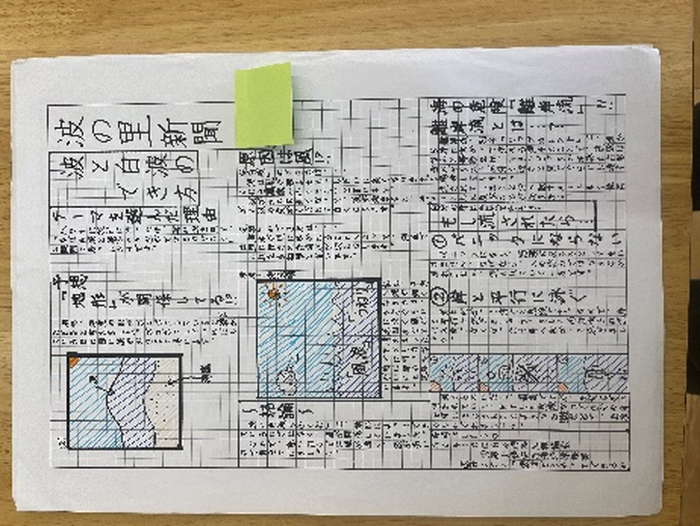

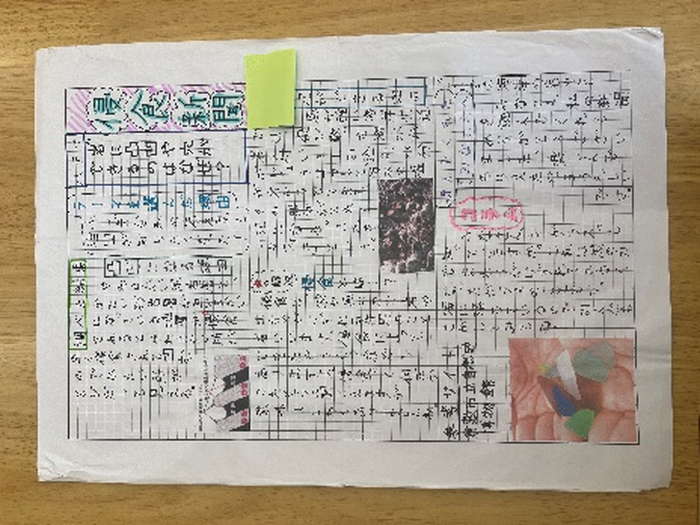

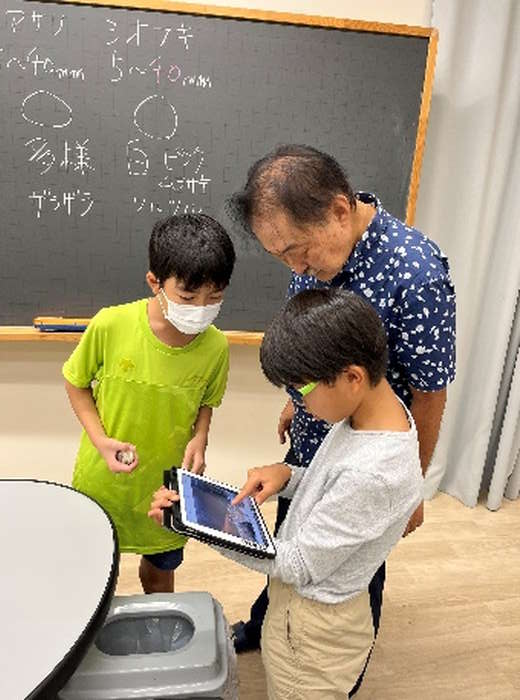

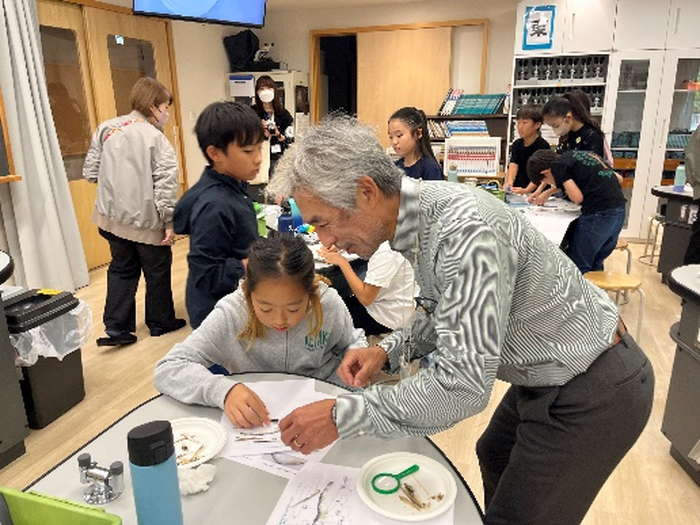

児童の様子:校内の池に住む淡水プランクトンと伊豆の海で採集したプランクトンの観察を行った。形態が大きく異なることに驚き、その理由について議論をしながら考える姿が印象的であった。生物の形態と生息環境の関係性については、「海の生き物の体のつくり」の単元や3年生での学習した「昆虫の体のつくり」での学習をしてきたので、それらの単元を児童自身が結び付けながら学ぶことができていた。上記2つの単元を実施したが、授業の中では海洋に関する疑問がたくさん生まれた。それらの子どもから生まれてくる疑問は、授業の中で扱えるものと時間の関係で授業では扱えないものがあったため個人が感じた疑問を深く探究できるような時間を理科の授業の中で取り、そのまとめとして新聞作りをするということを行った。児童は図書室の本やiPadを使用し、探究的に調べていったのだが個人の疑問は、本やインターネットで調べても分からないことが多く、行き詰ってしまう児童も多くいた。そこで分からないことや、自分の考えた予想が正しいのか確かめるために海洋の専門家をお招きし特別授業を実施していただいた。今回ご協力いただいたのは、神奈川県東部漁港事務所 漁港課 主査 工藤孝浩先生、日本貝類学会会長 大越研嗣先生の2名であり、それぞれから特別授業と質疑応答の時間を作っていただいた。個人の疑問を専門家に聞いたり、一緒に考える機会は児童にとってもよい刺激となり、その後も進んで海洋について探究し、新聞の作りに進んで取り組む姿が見られた。

提出物

学習内容報告書「海の生き物の体のつくり」 PDF形式(346KB)

学習内容報告書「小さな生き物たち」 PDF形式(265KB)