青森 私立 単元開発 2023年度

青森山田中学高等学校

新しいエネルギーの開発と海洋生物の共生を考える単元学習の開発

実施単元

1.自然・科学技術と人間[3学年](理科)

取り組みの概要

1.はじめに

本校で海洋教育に中学校3学年の理科で取り組み始めて3年目になる。1年目は青森湾の浅虫海岸の生物観察や、海洋に廃棄されるごみなどの現状を調べ、地元の海の素晴らしさへの理解を深め、その生態系を守るために必要なことを青森市の海産資源として重要なマナマコの調べ学習を中心に行った。2年目は、1年目で調べ学習したマナマコやイトマキヒトデ、ムラサキウニなどを実際に水槽で飼育・観察しながら海洋資源のナマコやウニを守り、育てるための栽培漁業の必要性について棘皮動物の視点から生態系について調べ学習を行った。この2年間は、「生物どうしのつながり」の生態系と自然環境の保全の単元学習を素材として扱ってきた。

しかし、生態系やナマコなどの特定の海洋生物について生態系の保全を中心に学習するだけでは、期間も限られるため、海洋に対する関心も一過性のものになっているのではないかという反省から、3年目の今年度は、年間を通して海洋に対する興味を持続させながら深い学びを行うことをねらい、重要単元として「自然・科学技術と人間」を捉え、2学年で学習した電磁誘導と、3学年で学習する運動とエネルギーの学習を踏まえて、地元に建設を予定している大規模な洋上風力発電施設を取り上げ、その漁礁効果を主体的に学ぶことを中心に取り組むこととした。この学習は後述する内容で自然環境の保全と科学技術の利用について考える時に、生物のつながりで学習した生態系のことについても関連付けて学ぶことになるため生態系のフイールドワークや、モデルでの飼育観察実験など年間を通して活動を行うことが出来るため、生徒が海洋資源を守ろうとする心情を育むためにも資すると考えた。

洋上風力発電施設は、海洋で得られる安定的な風の力を使って自然エネルギーから電気エネルギーを作り出す。海洋資源を活用するものである。同時に、埋設型の場合はその施設自体が漁礁としての効果があることが発表されている。他方、建設や稼働によって生態系の保全に影響を与える可能性も疑われている

よって、この風力発電施設の漁礁効果と影響について協働学習を行うことによって、自分たちで課題設定を行い、課題解決をしていくことで深い学びを行うことが出来ると考えたものである。

2,実践内容

(1)風力発電施設のモデルを作る

2学年で学習した電磁誘導の知識を活用し、運動とエネルギーの学習で理解したエネルギーの変換をつなぎ合わせて風力発電施設のモデル作りを実践した。

この実践では生徒が風力発電施設の仕組みを主体的に調べて、プラコップを土台にした発電装置を作り、その羽の部分をそれぞれが工夫し、話し合いを重ねながら、効率的な羽を使ったモデルを考案していった。楽しみながら作る過程で対話的な学びが生まれ、羽の工夫や、新エネルギーの種類、エネルギー自給等の課題を設定するなどの深い学びを行うことにつながった。

学習がより深まることを目指して、まとめに入る前に、日本風力開発の技術者の方を講師として招き、洋上風力発電施設の仕組みや特徴について講義していただいた。講義の後には時間をとって自分たちが工夫した羽を使ったモデルや風力発電施設の方が持参したモデルを使い実験をしながら講師の方と話し合うことによって興味や理解が深まった。

(2)浅虫海岸でのフイールドワークから漁礁効果を考える

生物のつながりの単元学習の活用として、海洋生物の種類が多くみられる浅虫海岸でのフイールドワークを行い、潮だまりの生態系・岸壁に付着した生物の観察・採集をした。岸壁に付着した生物の観察から漁礁に付着した生物の予想などを行うことが出来た。

フイールドワークは、野外のしかも海での観察であるため生徒は楽しみながら学習を進めることが出来た。干潮時間帯での観察のためホンダワラの?茂する場所が天然漁礁の役割を果たすことを採集や観察で実感することも出来た。

(3)洋上風力発電施設の漁礁効果と影響について検証する

このフイールドワークで採集した生物を餌として飼育し、漁礁効果があるのかを調べるために、飼育観察を行う水槽設備を専門家の方の指導・協力を得て行い、継続観察した。

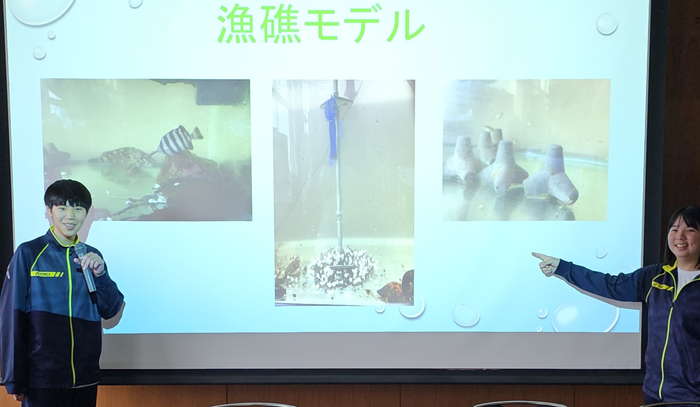

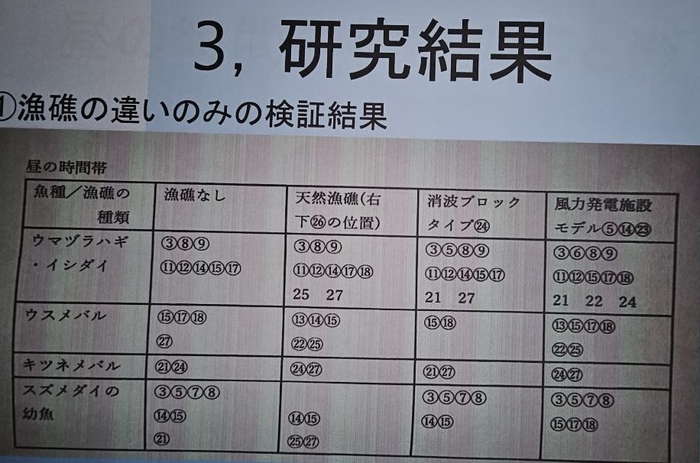

準備した漁礁は、ホンダワラの付着した天然漁礁のモデル・観賞用ミニ消波ブロックモデル・自作鉄柱による風力発電施設モデルの3種類を準備し、漁礁なしを加えて4つの条件でそれぞれ比較した。漁礁効果を掴むためにそれぞれ昼と夜に分けて継続観察することとした。

次に影響としては、①モーターを使い、左右上下から水流を加えて潮の流れを作っての比較。②光を当てた部分と影になる部分に分けて風力発電施設が作る影の影響の比較。③一定の間隔で金属音を出し、風力発電施設の回転による振動や音による影響の比較。

観察を行う魚種は、底魚としてキツネメバル・ウスメバル。浮き魚としてウマヅラハギ・イシダイ。その他としてスズメダイの幼魚を用いた。魚は平内町漁協の食堂浜千鳥のご主人に譲っていただいた。

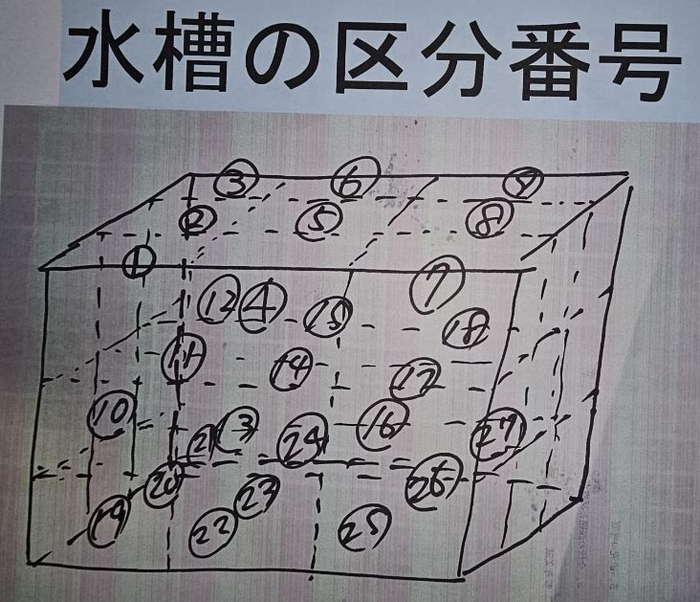

水槽を右・中・左。上・中・下。手前・中・奥。で区切り、合計27か所のどの位置に魚がいるかと、様子を記録して魚それぞれの行動が目で見ても分かるようにしながら比較を行った。

水槽に慣らし、生きた餌を与えながら魚の数が多くなると水質が悪くなるなど試行錯誤を繰り返しながら観察を続けた。

2か月の継続観察から、天然漁礁ではスズメダイの幼魚が隠れ場所にする、餌となる生物がホンダワラの中に隠れるなどするためこれを捕食する魚も集まりやすい結果が。消波ブロックモデルでは付着する生物が短期間のため見られす、餌を網かごに入れるなどしたがうまくできないためモデルでは漁礁の効果は見られなかった。洋上風力発電施設モデルでは、底の敷石の部分に底魚が休みに来ることや、モデルの下に隠れているイソメなどを昼はイシダイ、夜はキツネメバルが捕食する行動が見られ、底魚の住み家や餌場として漁礁効果が見られた。

潮の流れ、影と日向の部分、音や振動などについては際立った有意差が見られるものはなく、モデル実験では影響は見られない結果になった。

6.水槽を区切って魚の移動を見やすくする

7.魚の移動の様子を表にまとめる

(4)漁礁効果についてフイールドワークを行う

モデル実験で得た情報と疑問をまとめ、日本風力開発の漁礁効果についてついて詳しい本泉先生に出前授業においでいただき、先生が実験室で漁礁効果について行ってきたことを聞き、水槽という限られた場所でプランクトンなどが入り込めない人工海水を使った実践と比べながら質問を行ったり意見を伺ったりした。生徒は観察を主体的に行っていたこともあり、出前授業にも前向きに取り組む姿勢が多く見られた。

その後、日本風力開発株式会社のご厚意により、実際の洋上風力発電施設の海中の様子を現場で水中ドローンを自分たちが操縦しながら観察することが出来た。実際の洋上風力発電施設の水中では、底の方には底魚が同じように見られること、施設にはカキや、貝類、ウニなどがたくさん付着している様子から漁礁効果があることを実感していた。

(5)地元青森の海の多様性と魅力をさらに深く知る

身近な海の魅力をさらに見つけるために、青森湾の西にある浅所海岸の干潟の生物観察にフイールドワークを行った。干潟は干潟にしか生息できない生物が観察できた。シャコやシジミ、スナガニ、それを求める鳥類も見られ、独特な生態系を作っていて貴重な海洋資源であることを理解していた。

(6)探求してきたことを発信する

課題をもって取り組んだことを考察し、話し合いながらレポートにまとめ、口頭発表やポスター発表が出来るように工夫を行った。発表の場としてあおもり科学大賞、日本財団主催海の交流会で口頭発表を行い、本校の2学年への出前授業で口頭発表とポスター発表を行った。自分たちの、研究したことを対象に応じて分かりやすく説明できるように工夫を行うなど、2学年の生徒との学習では、一緒に実験なども行うことで、海洋に対する関心や大切にしていこうとする心情が深まった。また、あおもり科学大賞で奨励賞を受賞した。

(7)世界的な海洋の温暖化を考えるのは足元からであることをまとめる

学習の最後に地球温暖化を海洋の観点から研究いている、東北大学の杉本周作先生に海の魅力というタイトルで海の魅力を交えながら進行する温暖化の状況を分かりやすく解説していただくことで、自分たちが海や地球に何が出来るのかを日々考えることの必要性を痛感した生徒がほとんどであった。

3,まとめ

今年度の実践を通して、中学校理科の学習での教材として海洋生物や様々な海洋資源を扱うことは、生徒たちの科学的な見方や考え方を育成することや、フイールドワーク、出前授業による専門家の先生との交流などを通じて、一人も残さず主体的に楽しんで学びに取り組めること。また、学年やクラスだけでなく他の学年などへ活動を広げることによって、対話的な学びや深い学びを行うことにつながるなど、生徒の学びを進ることや、授業改善を行うことにも寄与することを実感できた。

また、洋上風力発電施設の漁礁効果と影響を題材とすることで、経済や人間生活を豊かにすることと自然環境の保全という相反する考え方になりがちなものから自然と科学技術の共存へと目を向ける上でも価値がある教材なのではないかと考える。

しかし、中学校の場合、部活動や高校入試など時間をまとめて取ることや、他の教科とのカリキュラムマネジメントによる教科横断的な学習にはなかなか踏み込むのが難しい点が多いため、広がりを持つことが難しく、誰もが手軽に実践できる海洋教育にするためには、まだまだ改善が必要であると考える。

最後に、本単元の研究にあたっては、日本財団の財政面や、様々なご助言ご協力など多大なご支援をいただいたことに深く感謝いたします。

提出物

学習内容報告書「自然・科学技術と人間」 PDF形式(624KB)