北海道 公立 単元開発 2023年度

北海道標津高等学校

体験活動を探究力につなげるグローカルな海洋教育の開発と地域へ広げる海洋環境活動

実施単元

1.鮭の聖地の物語 藻場・干潟・季節のプランクトン・潮間帯の生態学[2,3学年](理科・家庭科・総探)

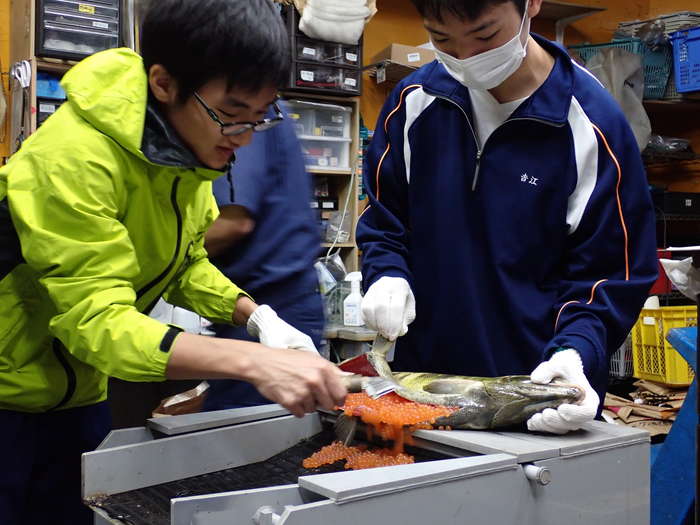

2.鮭の聖地の物語 水産学習 サケの人工授精~産卵行動学~稚魚管理 アイスフィッシング[1~3学年](理科・総探)

3.鮭の聖地の物語 食文化を見つめる 鮭の解体実習 帆立の捌き方実習[3学年](家庭科・理科)

取り組みの概要

1.鮭の聖地の物語 藻場・干潟・季節のプランクトン・潮間帯の生態学

鮭の聖地を理解するための教科横断的な体験学習である。藻場学習は、アマモ場を形成するアマモや海藻の生態学を通して、豊かな水産資源を保つ鮭の聖地の基盤となる基礎生産についての学びを深める取り組みである。干潟の学習では、潮干狩りを体験し、干潟の生物多様性を学び、本地域が1万年にわたり人の営みが続いてきた事を海洋から考察する。さらに、沿岸に出現するプランクトンの採集から観察を通して、海の豊かさと季節変動を実感する。学びを深めるためにICTを活用し、外部講師から潮間帯に生息する付着生物を通して、生物の種間関係や海洋外来種、海洋物理学的知識を高める。

2.鮭の聖地の物語 水産学習 サケの人工授精~産卵行動学~稚魚管理 アイスフィッシング

鮭の聖地を理解するための教科横断的な体験学習である。サケをテーマに地域の海洋環境やサケ科魚類の生態学、漁業資源としてのサケを学習する。サケ科魚類の人工授精から孵化稚魚の飼育管理、サケの産卵行動の観察を通して、有用水産魚種としてのサケを学ぶ。さらに、冬季は、地域特色を活かし、結氷する野付湾をフィールドにアイスフィッシングを体験し、氷下の生態系に注目し、氷がもたらす豊かな資源について学習する。

3.鮭の聖地の物語 食文化を見つめる 鮭の解体実習 帆立の捌き方実習

食は生活と密着したものであり、地域やライフスタイルに合わせて多様な文化を作り上げてきたことを知る。

現代の食を取り巻く現状について学び、季節感が食卓から失われつつあることから、旬の食材を使って食事を楽しむことの大切さを体験的に学ぶ。

地域の特産品を用いて、魚の調理性や特徴について体験的に学ぶ。

海の生物の生態を知り、環境保全について私たちにできることを理解し、行動しようとする。

また、環境保全の一つとしてフードロス問題が大きく関わっていることを理解する。

まとめの学習として、標津町内の給食メニュー開発に取り組み、地域の小中学生へ食育を行い、沖縄県石垣市登野城小学校の小学生へオンラインで帆立の捌き方実習を行う。

提出物

学習内容報告書「鮭の聖地の物語 藻場・干潟・季節のプランクトン・潮間帯の生態学」 PDF形式(796KB)

学習内容報告書「鮭の聖地の物語 水産学習 サケの人工授精~産卵行動学~稚魚管理 アイスフィッシング」 PDF形式(600KB)

学習内容報告書「食文化を見つめる」 PDF形式(287KB)

学習内容報告書「食文化を見つめる」 PDF形式(568KB)