ウクライナ戦争の3つの教訓:台湾有事における抑止と核

武居智久

はじめに

ロシアの軍事侵攻から始まったウクライナ戦争はまもなく3年が経過し、戦況は将来を見通せない長期消耗戦となっている。抑止の観点から見れば、ウクライナ戦争は核戦争へのエスカレーションを抑止しつつ通常兵器による戦争を継続する「戦争中の抑止(intra-war deterrence)」の状況にある。

戦争前の抑止は一般に静的であり、時間的な制約は少ない。他方で、戦争中の抑止は時間の要素が大きく作用し、戦いながら抑止する、動的な活動とならざるを得ない。彼我ともに戦いを継続するなかで連続的に情勢を判断し、次の作戦や投入する兵力と武器の種類を決め、その結果相手がどのように反応するかを推測して作戦を調整していく。つまり、短時間のうちに細かなエスカレーション管理を繰り返す戦争指導となる。

双方ともエスカレーション管理の主導権を握ろうとするであろうし、相手の反応を悲観的に見積もれば、バイデン政権が陥ったように、ウクライナを勝利させるためでも戦争を終結させるためでもなく、戦況が核兵器使用と第三次世界大戦にエスカレートしないよう、エスカレーション管理が戦争の目的化してしまう。

東アジアに置き換えれば、ロシアは中国に、ウクライナは台湾となって、ウクライナ戦争と同じ道のりを台湾有事がたどる可能性を我々に想起させる。中国が地域を台湾周辺に限定し、確信的に侵攻するのであれば抑止することは難しい。また、事態が長期化すれば、ウクライナ戦争でNATOが直面している戦争中の抑止の問題は日本にとってリアルな問題となる。本稿は、ウクライナ戦争における抑止、とりわけ戦争中の核抑止について、ローレンス・リバモア国立研究所のグローバルセキュリティ研究センター(CGSR)が2024年4月に実施した戦争中の抑止をテーマとするワークショップ1の報告書などを紹介しながら、台湾有事へのインプリケーションを探っていく。

アメリカはロシアの侵攻を抑止できなかった

アメリカを始めNATO加盟国はロシアのウクライナ侵攻を抑止できなかった。2021年秋、ロシアは演習と称してベラルーシやウクライナとの国境近くに地上兵力を集結した。バイデン政権は各種情報を分析し軍事侵攻の蓋然性が高いことをNATOやウクライナに対して繰り返し警告したが、当事者のウクライナでさえ真剣に受け取らなかった。バイデン大統領は、ロシアに対して、ウクライナとの緊張緩和や更なる軍事侵攻の中止を呼びかける一方で、ウクライナ戦争が勃発した場合に米軍を派遣する可能性を公の場で一貫して否定し、米軍がロシア軍と武力衝突するリスクを回避する姿勢を維持した2。

かつてアメリカは、ユーゴスラビアのような遠隔地であっても、また条約上の義務のない場合であっても他国・地域に軍事的に介入した歴史があるが、2022年2月の軍事侵攻からほぼ3年が経ってもウクライナには軍事的に介入していない。ウクライナは地政学的に重要な国である。NATO加盟諸国とロシアの中間に位置する国土は両者の緩衝地帯となり、トルコに次ぐ長大な黒海の海岸線は黒海全域の秩序に影響を及ぼす。また、ウクライナは2021年時点において小麦(世界5位)、大麦(同3位)、ひまわり油(同1位)、とうもろこし(同3位)などを生産する世界有数の穀倉地帯である3。

バイデン大統領がウクライナの地政学的な重要性を理解しつつも軍事的な介入を回避した理由は、条約上の義務がないこと以上に、ロシアとの直接の軍事衝突を避けることが目的であって、2つの核大国の軍事衝突が3次世界大戦にエスカレートする危険を考慮したためであった4。アメリカ国民の多くもバイデン政権の方針を支持していた。ウクライナ戦争の直前(2022年2月18〜21日)にAP-NORC公共問題研究センターが実施した世論調査によれば、成人全体の72%が「アメリカはロシア−ウクライナ問題に果たす役割はないか、あっても少ない」と答えており5、また、米国に対する直接的脅威として、ロシアが世界に与える影響は、誤情報の拡散、サイバー攻撃、中国が世界に与える影響よりも低位にあると認識していた6。戦争開始から1年が過ぎた2023年2月の世論調査では、約半数が武器を提供することを支持する一方で、引き続きアメリカがウクライナ戦争に果たす役割は少ないと考えており7、2年後の調査でもその傾向は継続している8。

バイデン政権は緊張の高まるウクライナ情勢を傍観していたわけではない。ロシアの侵攻を阻止する試みは多岐にわたった。たとえば、外交ルートによるプーチン大統領に対するシグナリング9、ロシア軍のウクライナ国境への集結状況や偽旗作戦など機密情報の意図的な漏洩(authorized leaks)10、経済制裁(2014年のクリミア半島併合から継続)、ウクライナ軍への軍事支援(武器の供与、アメリカでの要員教育、教育指導のための軍事教官の派遣等)、ロシアのナラティブを否定する戦略的コミュニケーション11、サイバー防御能力の強化支援のための米陸軍のサイバー部隊と米民間企業からなる混成チームの派遣12を挙げることができる。軍事支援だけ見ても、アメリカは2014年のロシアのクリミア軍事侵攻から2024年12月までに、約641億ドルを提供している。 また、2021年8月以来、国防総省の備蓄から総額約317億3,300万ドルに上る軍事支援をウクライナに提供するために、緊急を要する国際支援についての大統領権限(presidential drawdown authority)を55回行使した13。

しかし、アメリカ政府のこうした外交努力にも関わらず、ロシアはウクライナに軍事侵攻した。これは、たとえ国連加盟国の主権と領土の一体性への明白な侵害行為であっても、国連安保理常任理事国であり核大国である国が、地域を限定し確信的に行うのであれば、侵攻、あるいは戦争を抑止できなかったことを意味する。

ロシアの核抑止は機能したが十分ではなかった

1990年のイラクのクウェート侵攻前、アラブ専門家で駐イラク米国大使エイブリル・グラスピが、サダム・フセインとの会談で、イラクとクウェートの争いに関し「アメリカは格別の見解は持たない」、つまりアラブ諸国間の争いにアメリカは容喙しないと言い、かつサダムの恫喝に対して強い口調で反論しなかったことで、サダムに最終的なクウェート侵攻を決断させた可能性は大きいと考えられている14。グラスピ大使と同様に、バイデン大統領によるウクライナへの軍事介入を否定した発言は、プーチン大統領の計算式にプラスの要素として働いたことは間違いないであろう。

プーチン大統領は、核兵器使用を想起させる外交メッセージ(いわゆるレッドライン)を多発している。たとえば、ウクライナにおける「特別軍事作戦」を開始する演説で、ロシアは主要な核保有国であり、「最新兵器の一部において、一定の優位性を有している」と述べ、ロシアへの直接攻撃は、いかなる潜在的な侵略者にとっても敗北と恐ろしい結果につながり、「歴史上かつて経験したことのないような結果をもたらす」と警告した。そして、2022年2月27日ロシアの核戦力を最高警戒態勢に置くよう命令したと発表し、2022年9月30日にはプーチンは米国が1945年に日本に2発の原爆を投下したときに核兵器使用の前例を作ったと述べた15。

バイデン政権にとって、戦争を第三次世界大戦にエスカレートさせないためにロシアに低出力であっても核兵器を使用させないことは重要であった。そこには常に非戦略核兵器が戦略核の応酬(アルマゲドン)につながりかねないという懸念があった16。米国防総省は、ロシアが核戦力を含む軍の核抑止部隊を高度な警戒態勢に置いたことを受け、3月2日に大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」発射実験の延期を表明し、結局、ロシアとの核の緊張をエスカレートさせないよう発射実験を中止した17。また、米国からウクライナへのゲームチェンジングな武器の提供が話題となる度にロシアが繰り返したレッドラインは、その都度、バイデン政権内でウクライナに対してロシアが核兵器を使用するのではないかという懸念となって浮上し、提供する兵器の種類や用法に関する重要な決定が変更された18。

また、2022年10月頃、ロシア陸上部隊の過大評価されていた実態が明らかになると、今度はウクライナ軍の優勢が続くほどに、ロシアが非戦略核兵器をもって陸上戦闘の劣勢を覆すのではないかとの懸念が増大した。統参議長(当時)のマーク・ミリー陸軍大将はこの状況を「これは核の逆説(nuclear paradox)だ」と語った19。

その一方で、ウクライナが、戦況を改善する目的で、限定的ながらこれまでは(ロシアにとっての)レッドラインと考えられた越境攻撃(2024年9月)を行い、またロシアの国土深くの軍事基地等に対して無人機を使って攻撃するようになっても、ロシアは核兵器を使用しなかった。かといってプーチン大統領は恫喝をやめておらず、アメリカにとってロシアの真のレッドラインを読むことを一段と難しくした。

つまり、バイデン政権の対応は、ロシアによる核兵器をちらつかせたシグナリングに抑止されていたことは明らかであるが、ロシアの警告にもかかわらず西側は武器を提供し続け、また戦況の推移に応じて提供する武器を防御的なものから攻撃的なものへと切り替えることを止めなかった点を考慮すれば、ロシアの西側に対する核抑止は機能したが不十分であった、と言えよう。

核抑止は「戦争中の抑止」の段階

東京大学の小泉悠によれば、NATOとロシアは共に相手の核兵器によって抑制され、大規模な通常戦を続けざるを得ない20。バイデン政権のウクライナ政策はロシアの核兵器使用と第3次世界大戦へのエスカレーションを回避しつつ戦争を終結させることが目標になっている21。相互確証破壊に基づく米露の核抑止体制は通常戦争と核戦争を含む両国間の偶発的な戦争の抑止には安定して機能してきたが、前述のとおり、限定された地域に対する確信的な侵略は抑止ができなかった。

最初に触れたローレンス・リバモア国立研究所のグローバルセキュリティ研究センター(CGSR)が2024年4月に実施した戦争中の抑止をテーマとするワークショップ22の報告書によれば、今後アメリカがSLCM-Nの保有など地域的な抑止力を改善する努力を行ったとしても、ロシアと中国に起因する地域的な戦争の発生を抑止することは難しく、また戦争が勃発した場合、エスカレーションを抑えるのは非常に難しい23。つまり、戦争が核兵器の使用へとエスカレートする可能性を内在するのであれば、いったん戦争が始まると収束(オフランプ)に導くことは困難になると考えられる。

バイデン大統領とプーチン大統領にとって、戦争前の抑止の目的は異なっていた。バイデン大統領にとっては、ロシアのウクライナ侵攻を許せば、自身が主導してきた民主主義と権威主義の戦いの理念が空洞化し、民主主義の価値観による世界秩序を権威主義国が力によって変更することにつながる可能性があり、戦争がやがて第3次世界大戦に発展することを防止する必要があった24。プーチン大統領にとっては、冷戦終結後、旧ソ連の衛星国が独立しバルト三国やポーランドなど旧ソ連の衛星国がNATOへ加盟していくなど、アメリカがロシアにとって不利な安全保障環境を作り出そうとしているとの脅迫観念から、ウクライナのNATO加盟を阻止し、ロシアの影響圏に組み入れることが目的であった。米国ローレンス・リバモア国立研究所グローバルセキュリティセンター所長のブラッド・ロバーツは、プーチン大統領の懸念には自らの政治的正統性への自信の不足があると述べている25。プーチン大統領はウクライナの主権制限など外交的解決は失敗しており、残された手段はジョージアへの軍事侵攻と同様に、ウクライナを軍事力でロシアの版図に取り込むことであった。つまり、ウクライナを巡る戦争前の抑止の目的は、現状維持(戦争回避)のアメリカと、現状変更(アメリカやNATOの介入阻止)のロシアと、正反対の性質を持っていた。

抑止の段階を、戦争を始めさせない「戦争前の抑止(pre-war deterrence)」と、抑止に失敗し戦争が始まったあとの「戦争中の抑止(intra-war deterrence)」に分けるならば、ウクライナ戦争は収束が難しい後者の段階に入っている。

戦争前の抑止は、国家間に緊張が高まり軍事的な衝突に発展することを未然に防ぎ、その兆候があっても戦争に至らせないことが目的であり、そのための行動である。

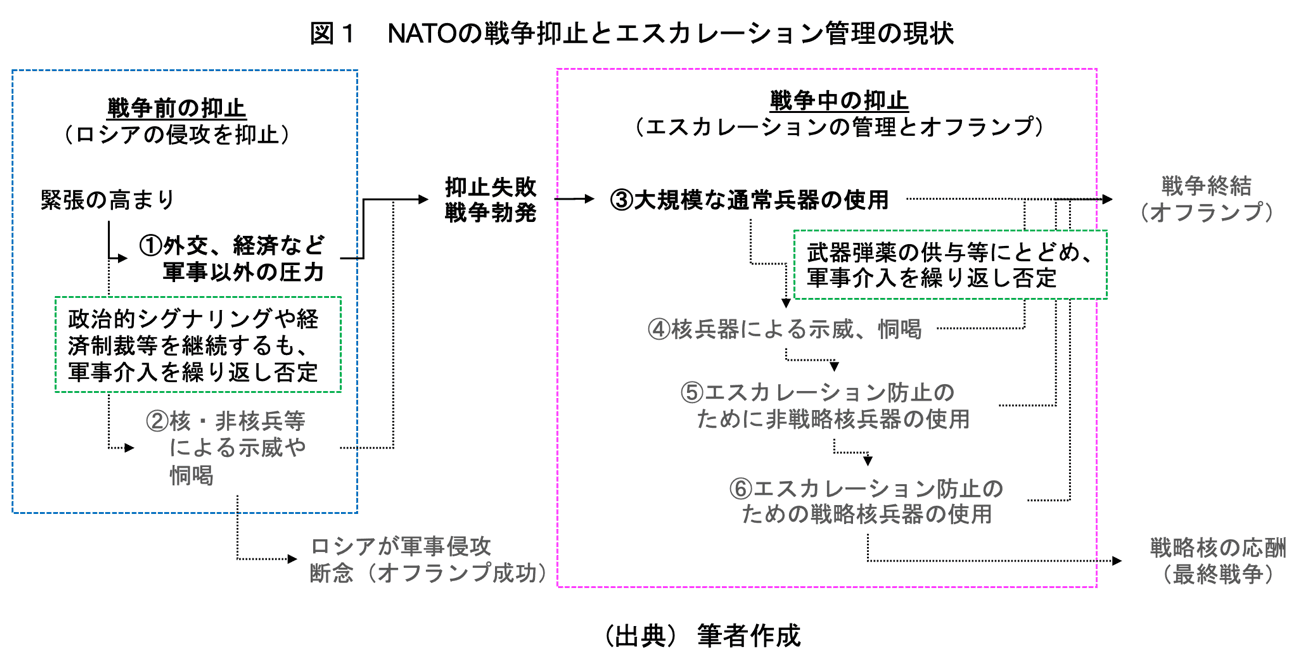

図1のように、NATOにとっては、戦争前のロシアの行動を抑止するための方策は功を奏さなかった。ウクライナ戦争では、バイデン政権が外交的、経済的、情報通信的、軍事的な手段など、軍事力の直接的な行使以外のすべての手段をもってウクライナ政府を支援したが(図1の①)、プーチン大統領を止めることができず、オフランプに失敗した。

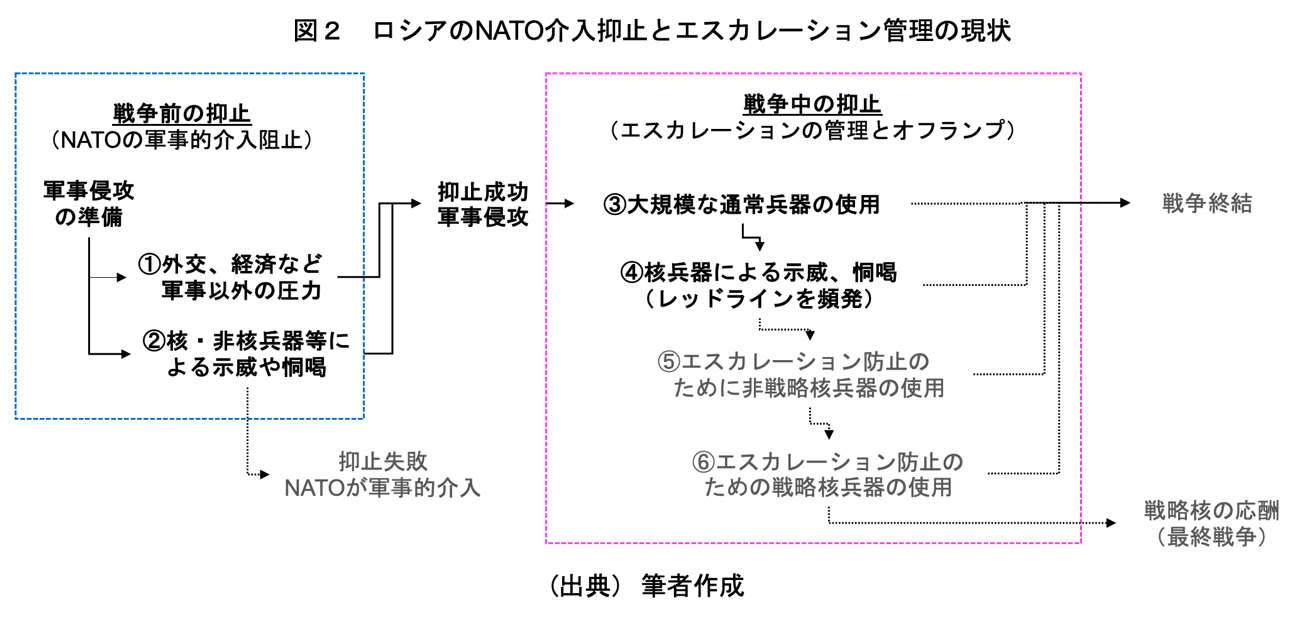

他方で、図2のとおり、プーチン大統領は軍事侵攻を始める前に、核兵器を明示しないまでも、核兵器を連想させる政治的シグナリングを多用し、アメリカを始めNATO諸国の介入を抑止し、ウクライナに軍事侵攻した(図2の①②)。

ウクライナ戦争で今後想定しうる抑止の手段は段階的に4つ(図1と2ともに③から⑥)考えられ、米露で期待するアウトプットは異なるが、いずれも戦争を収束させる目的を持っている。

ロバーツによれば、冷戦後のロシアの核戦略におけるセオリー・オブ・ビクトリーは、米露の対決する全面戦争ではなく、「特定の状況下での地域戦争理論」であり、「通常戦力においてロシアを上回る核を有する同盟(注:NATO)との間でのエスカレーション・リスクを管理できるような信頼性のある能力を保持しながら、通常戦力によって作戦目的と政治目的を速やかに達成できること」26を目指してきた。そのためにロシアは水平的エスカレーションと、垂直的エスカレーションの能力を持ち、特に非戦略核兵器が紛争のエスカレーション抑止で中心的な役割を果たすと考え、ロシアとNATOの利益の非対称性を警告し、戦略的な反撃を招かないように限定しつつ、先制的に用いることを意図した27。以上に従えば、ロシアにとってウクライナで戦況が不利となれば、非戦略核兵器を使用する、エスカレーション抑止のためのエスカレーション(Escalate to De-escalate, E2DE)を選択する可能性は常にある(図2の⑤)。

さらに、非戦略核兵器を使用しても状況が改善しないか、あるいは非戦略核兵器の応酬にエスカレートした場合、理論的には戦略核兵器をE2DE目的で使用する段階もあり得るが(同⑥)、この状況に至れば、米露は伝統的な核戦略に基づいて戦略核兵器を応酬する事態、すなわちバイデン大統領が懸念したハルマゲドンの世界を招いてしまう。

また、ロバーツの分析からすれば、たとえロシアがウクライナで非戦略核を使用しても、それはNATOの反撃(軍事的介入)を封じ込める目的であって、NATO諸国へ戦争(ロシアの攻撃)が水平的にエスカレーションすることを意図しない。図で言えば、図2の⑤のエスカレーション抑止であり、NATOが軍事介入しないか、介入したとしても想定した規模に抑制されているのであれば、それ以上エスカレートする可能性は低い。しかし、バイデン大統領は当初から第三次世界大戦へのエスカレーションを恐れ、ウクライナへ供与する武器の種類や性能の細部まで規制し、また戦争開始前からアメリカが軍事的に直接介入しない方針を堅持している28。

現在は、NATOはウクライナに提供する武器を防御性のものから攻撃性のものへと段階を上げ(図1に③)、ロシアは明示的あるいは暗示的に核兵器をちらつかせつつ(図2の④)、不足する地上兵力を北朝鮮からも補充して大規模な通常戦闘(③)を続けている。ロシアは戦線を維持しつつ、経済は西側の経済制裁に適応して成長を続けており29、経済的理由で戦争をオフランプする可能性は低い。また、ロシア軍は兵員の損失をあまり顧みない傾向が強く、兵力規模が確保されている限り、③の状況が継続する、終わりの見えない長期消耗戦が続くと思われる30。

戦争中の抑止は困難

前述したように、戦争中の抑止は動的であり、戦いを継続するなかで結果の反応を見極めて進めて行かざるを得ない。バイデン政権のウクライナへの軍事支援は、ロシアの反応を見ながらインクリメンタル(漸進的)に装備の量と質を改善し、攻撃対象を拡大してきた。たとえば対地攻撃武器は、2022年8月にM-42高機動ロケット砲システム(HIMARS)を供与するも、ロシア国土の攻撃を禁止し、ロケットの射程を短射程(80km)に制限した31。射程300kmのMGM-140 ATACMSミサイルを供与したのは2024年3月からで、バイデン大統領が同ミサイルによってロシア領土の奥深くまでの攻撃を許可したのは、ロシアが自国の軍隊を補強するために北朝鮮の地上軍を配備したことへの対応を目的として11月になってからだった32。

ロシアの場合、核戦力を除く軍事力においてアメリカと対等ではなく、ロシアが核心的な利益を守ろうとすればとりうる手段は限られ、非戦略核兵器を使用する誘惑は戦争が長期化するとともに高まっていく。また、敗戦によってプーチン大統領の政治的な正統性が損なわれるのであれば、不利な状況であってもロシアは戦争を継続すると考えられ、その場合はエスカレーションの可能性が高止まりしたまま推移することになる33。

CGSRの報告書は、戦争の終結と縮小(de-escalation)には、それを動機づける成功の理論(theory of success)が必要であるが、それを見つけることは容易ではないとする。敗北する側にとっても、オフランプを選択する理由が必要であり、彼我が協力して価値ある何かを得られなければならないが、それが難しい34。戦況の変化が激しければ、理論の構築はさらに難しくなる。こうした成功の理論が見つからなければ、クラウゼヴィッツの言うとおり、敵の意志を完全に屈服しない限り、すなわち敵国政府と同盟諸国が講和条約に調印するか、あるいは敵国民を完全に屈服させない限り、戦争は終結しない35。これが、現在までウクライナとロシアの双方が歩み寄ることができる停戦案がどこからも提起されてこなかったひとつの理由であろう。

ウクライナ戦争の3つの教訓:台湾有事へのインプリケーション

ロバート・ゲイツ元米国防長官は、2023年11月/12月のフォーリン・アフェアーズ誌で、米国はロシア、中国、北朝鮮、イランという4つの同盟した敵国 (four allied antagonists)と同時に対峙していること、彼らの核兵器は数年以内にアメリカの2倍近くに膨れ上がると見積もられること、したがってアメリカは国内の政治体制を固め、核抑止政策を早急に見直す必要があると述べた36。

ロシアを含めるとそのうち3カ国は東アジアにある。中国は台湾有事に備えて核戦力増強を加速しており37、北朝鮮は恣意的に核兵器を使用できるように2022年に核ドクトリンを見直すとともに38、ロシアとの総合的パートナーシップ条約(2024年12月発効)を結んで、大陸間弾道ミサイル(ICBM)や偵察衛星打ち上げに必要な技術をロシアから入手できるようになった。3カ国は、保有する核戦力に違いがあり、地政学的な環境、国益の優先度、経済状況など国家の指標において異なり、核戦力を持つ動機(核兵器を使用して達成する「勝利の方程式theory of victory」)も異なっている。

クレピネビッチによれば、中国が米露と肩を並べる核大国となって3カ国が競い合う世界になると、米露の築いた戦略的安定性が損なわれ、核軍拡競争のリスクが高まり、国家が危機に際して核兵器に頼る誘引も高まって、拡大抑止に対する信頼性も低下する39。

一橋大学の秋山信将は、米露の核管理体制の枠組みへの中国の不参加に加え、新興技術が主要核保有国に影響を与え、また核兵器、通常兵器、サイバーの各領域の絡み合いが戦略的安定性や軍備管理に影響を与える可能性を指摘する40。東アジアの核兵器を巡る戦略環境は、欧州よりも複雑で不安定であることは明らかである。とりわけ秋山の指摘する新興技術において世界の先を行く中国が当事国となる東アジアでは、二人が指摘した傾向は顕著に現れると考えて良いであろう。

<第1の教訓>

ウクライナ戦争の第1の教訓は、核大国かつ国連安保理常任理事国が、地域を限定し、確信的に行う軍事侵攻をアメリカは抑止できなかった、ということである。現状変更のターゲットが、アメリカの非同盟国であるか、あるいは地理的にアメリカ本土から遠隔地にあれば、抑止はより難しくなる。

台湾の地政学的条件はウクライナより悪い。台湾は12カ国と外交関係を持つのみで国連に加盟しておらず、中国は台湾を中国の一つの省であると主張している。アメリカは、1979年の米中外交関係樹立に関する共同コミュニケ第7項で中国が「中国は一つであり、台湾は中国の一部である」という立場であることを認め41、また、1979年の台湾との国交断絶によって軍事要員を撤退させたが、再び軍事要員を戦争抑止目的で派遣することとなれば42、中国は、中国からの台湾分離をもたらしかねない重大な事変(反国家分裂法第8条)43のレッドラインを超えたと考え、軍事侵攻の口実とするおそれがある。したがって、アメリカは中国による軍事侵攻の兆候の高まりを察知しても、各種シグナリングを強化するか、台湾関係法に基づく軍事支援を継続・強化する以上の措置は難しいと考えられる。

<第2の教訓>

第2の教訓は、戦闘が台湾とその周辺の限定された地域内で行われる場合、米中両国は核兵器へのエスカレーション回避を優先して、通常兵器による戦争が長期化する可能性が高いことである。米中はそれぞれの事情で核抑止に関する協議をしておらず、米露間にあるような戦略的安定性は存在しない。また、台湾をめぐるエスカレーションのコストは米中どちらが高いか、米中の間で認識が異なり、それがエスカレーションのリスクを高めている44。したがって、台湾とその周辺地域に限定した戦争であっても、予期せぬ事態の発生への懸念から、エスカレーションの管理にはより慎重にならざるを得ない。

台湾有事における中国の勝利の方程式(theory of victory)は、戦わずに勝つことを最優先に置き、米国を地域から排除し、米国の同盟国を傍観させ、戦闘を局地的に留めることである。また、中国はアメリカと違って危機を自国の利益を拡大する好機であると考え45、また核兵器の使用にいたるまでエスカレーション・リスクを自ら管理できると考えているため46、ロシアと同様にレッドラインを頻発し、あるいは(核弾頭搭載可能なミサイルを有する)ロケット軍の待機態勢を上げてみせるなど自ら危機を演出し、アメリカのエスカレーション管理を混乱させることも考えられる。

中国は通常戦力による戦いを目指しているが、核兵器もまた重要な脇役と考えている47。核・非核の両用能力を持つDF-26の増産48と、2020年から始まったH-6N核爆撃機の配備は49、その射程と行動半径からグアムを含む西太平洋を視野に入れている。抑止体制が量的なバランスに影響を受けると考えるならば、アメリカのインド太平洋における核戦力が非戦略核兵器を欠いている状況は、中国による非戦略核兵器を用いた恫喝に脆弱性を持っている、と言える。これは次に述べる第3の教訓と密接に関連している。

<第3の教訓>

台湾とアメリカが防衛作戦を有利に進める場合、軍事的に見れば作戦当初に中国本土に位置するミサイル基地、飛行場、通信ノードを攻撃し、台湾周辺空域について制空権を奪取することが望ましいが、米専門家は中国本土への攻撃は戦争をエスカレートさせる可能性があると考えている50。また、中国は通常打撃戦力とロケット軍の作戦を連続的ないしは統合的に運用する二重の抑止態勢を採用しているため、通常戦力に対する攻撃であっても、中国の核反撃を招く可能性がある51。したがって、アメリカ政府は、ウクライナに供与したHIMARSなど長射程武器の使用に制限を加えたのと同様に、台湾当局に対して(戦争が日本に波及した場合は日本政府にも)中国本土への攻撃を控えさせる可能性が高い。これが第3の教訓である。

自衛隊が創設から初めて保有することになる反撃能力は、米国の長射程通常戦力52とともに、核戦力に有機的に統合された場合には、拡大抑止を補完するメリットがある。他方で、長射程通常戦力と核戦力の一体化が進むほど、アメリカが日本の防衛力行使を統制する可能性が高まる。アメリカにとっては、アメリカが軍事的な関与を検討している段階で、日本がアメリカを軍事的に巻き込むために当該兵器を独断で使用する可能性、アメリカが望まないレベルまで日本によって戦争がエスカレートする懸念が生まれる。したがって、ウクライナのように片手を縛られながら戦う状況は、通常戦力と核戦力の一体化が進むほど日米間にも起こりうる。いずれも、大国が小国と同盟するときに起こる問題であるが、日本が輸入型と国産型に関わらず反撃能力を保有する前に、日米は実運用を想定した議論を行って、反撃能力の行使について合意を得ておく必要がある。また、中国本土への攻撃に使用する反撃能力(長射程対地攻撃武器)は、エスカレーション・ラダーとして機能するように、大陸に到達する射程はもちろんのこと、民間人や民用物への付随的被害を局限できる高い命中精度、接近阻止・領域拒否の壁を貫通する残存性が求められる。

おわりに

ウクライナ戦争の台湾有事へのインプリケーションは、(1)中国が台湾海峡の現状変更に確信的に着手すればアメリカはこれを抑止できず、(2)台湾防衛にアメリカが参加すれば通常兵器による戦争が長期化する可能性が高く、また(3)抑止力を強化するには日米防衛力の一層の統合が必要であるが、それはメリットとディメリットを持つ、ということである。

ロバーツはかつて、「北朝鮮が米国と同盟国に対し、核兵器の影をちらつかせる恫喝が成功するとなれば、広範囲に及ぶ前例を作ることになり、米国による安全の保証の信頼性が疑問視されることになってしまう」と述べた53。ウクライナ戦争でバイデン政権が見せたエスカレーション・リスクへの恐れは、アメリカの非同盟国に対してアメリカの外交政策の信頼性を低下させたばかりか、同盟国に対しても核保有国による侵略に対する拡大抑止の信頼性への疑問を抱かせた。ウクライナ戦争が始まった直後から日韓両国で高まった拡大抑止に関する議論は、アメリカの防衛意識への疑念とまではいかないが、戦略コミュニティーが抱いた不安感を代弁している。拡大抑止の信頼性への揺らぎは、中国にとって日米同盟を離間しアメリカの行動を抑制する好機と映るだろうし、台湾有事における勝利の方程式の一部となるおそれがある。

村野将は、「現状変更国に誤った自信を持たせないようにするためには、彼らが持つセオリー・オブ・ビクトリー(注:勝利の方程式)の中から最も弱い繋ぎ目を見つけ出し、そこにくさびを打ち込んでいくような、日米同盟にとってのセオリー・オブ・ビクトリーを見出していく作業が不可欠となる」54と述べている。日本で安全保障に携わる政治家や安全保障の実務者がウクライナ戦争に学べば、彼らの総合的な核知能指数(Nuclear IQ)は確実に高まっていくと思われる。当然ながらこの作業にはこれまで十分な考察が行われてこなかった戦争中の抑止も含まれる。ジョンズ・ホプキンズ大学のマーラ・カーリンの言葉を借りれば、こうした作業は困難だろうが、台湾有事が始まってから教訓を学ぶよりはましである55。

(了)

- ワークショップのテーマはEscalation, De-escalation, and Intra-war Deterrenceであり、アメリカや同盟国から約100名を超える専門家が参加した。Center for Global Security Research(CGSR), ESCALATION, DE-ESCALATION, AND INTRA-WAR DETERRENCE Workshop Summary, April 3-4, 2024, https://cgsr.llnl.gov/sites/cgsr/files/2024-08/Intrawar-Deterrence-Workshop-Summary.pdf>(accessed on February 3,2025)(本文に戻る)

- ロシアのウクライナ侵攻が始まるまでの米政権の政策は、新垣拓「ウクライナ戦争と米国」、増田雅之編著『ウクライナ戦争の衝撃』インターブックス、2022年5月、11〜12頁を参照。(本文に戻る)

- FAO, FAOSTAT, <https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity_exports>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- バイデン大統領は、NBC Newsのインタビューで、ウクライナ情勢で「我々が相手にしているのはテロ組織ではない。世界最大規模の軍隊のひとつなのだ。まったく異なる状況であり、すぐに事態が急変する可能性もある」と述べ、またウクライナからの米国人避退であっても軍隊を送らない理由について「アメリカとロシアが互いに銃撃し合うような事態になれば、それは世界大戦だ」と答えた。Teaganne Finn, “Biden warns Americans in Ukraine to leave, says sending troops to evacuate would be 'world war'”, NBC News (Feb. 11, 2022), <https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-warns-americans-leave-ukraine-russia-troops-world-war-rcna15781>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- AP-NORC Center for Public Affairs Research. (February 2022).“America’s role in the Russia and Ukraine situation,” <https://apnorc.org/projects/americas-role-in-the-russia-and-ukraine-situation/>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- Ibid. (本文に戻る)

- “Continuing support for U.S. involvement a year into the war between Russia and Ukraine,” AP-NORC Center for Public Affairs Research (accessed on February 3, 2025), <https://apnorc.org/projects/acontinuing-support-for-u-s-involvement-a-year-into-the-war-between-russia-and-ukraine-a/>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- AP-NORC Center for Public Affairs Research. (February 2024). “Few want the U.S. to be more active in solving global problems,” <https://apnorc.org/projects/few-want-the-u-s-to-be-more-active-in-solving-global-problems>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- アメリカは2021年10月にはロシアの侵攻の可能性が高いと判断し、たとえばCIA長官ビル・バーンズ(元駐ロシア大使)を2019年11月に派遣して「ロシアのウクライナ侵攻はロシアにとって大惨事になるだろうし、アメリカと同盟国は強力に押し返すだろう」と述べさせた。David E. Sanger, New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West, the Crown Publishing Group, 2024, p212. (本文に戻る)

- 同上、216〜220頁。(本文に戻る)

- 同上、14〜17頁。(本文に戻る)

- 松原実穂子『ウクライナのサイバー戦争』新潮新書、2023年8月、33−34頁。(本文に戻る)

- The U.S. Department of State, “U.S. Security Cooperation with Ukraine Fact Sheet”, December 12 2024, <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- 村松剛『湾岸戦記』学習研究社、1993年10月、121−124頁。 (本文に戻る)

- Mark Trevelyan, “Putin's nuclear warnings since Russia invaded Ukraine”, Reuters, March 13, 2024, <https://www.reuters.com/world/europe/putins-nuclear-warnings-since-russia-invaded-ukraine-2024-03-13/>(accessed on February 3, 2025)(本文に戻る)

- David E. Sanger, p297.. (本文に戻る)

- ロイター編集「米軍、核搭載可能ICBM発射実験中止 ロシアに配慮」『Reuters』2022年4月2日、<https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-icbm-idJPKCN2LT4ZO/> (本文に戻る)

- David E. Sanger, p15. (本文に戻る)

- サンガーは、マーク・ミリー統参議長の「核の逆説」の発言を紹介している。Ibid, p312.(本文に戻る)

- 小泉悠『ロシアの将来戦戦略と核戦略』(日本国家基本問題研究所における発表資料)2024.6.31。(本文に戻る)

- David E. Sanger, p263. (本文に戻る)

- ワークショップのテーマはEscalation, De-escalation, and Intra-war Deterrenceであり、アメリカや同盟国から約100名を超える専門家が参加した。Center for Global Security Research(CGSR), ESCALATION, DE-ESCALATION, AND INTRA-WAR DETERRENCE Workshop Summary, April 3-4, 2024, <https://cgsr.llnl.gov/sites/cgsr/files/2024-08/Intrawar-Deterrence-Workshop-Summary.pdf> (accessed on February 3,2025) (本文に戻る)

- Center for Global Security Research (CGSR) Workshop Summary, p19. (本文に戻る)

- David E. Sanger, p24. (本文に戻る)

- ブラッド・ロバーツ著、村野将監訳・解説『正しい核戦略とは何か』2022年8月、勁草書房、162頁。(本文に戻る)

- 同上、157頁。(本文に戻る)

- 同上、158頁。(本文に戻る)

- David E. Sanger、24頁(本文に戻る)

- 小野塚信「制裁とロシア経済」『安全保障研究第6巻第3号』鹿島平和研究所/安全保障外交政策研究会、2024年10月、54頁。(本文に戻る)

- 小泉悠「ロシアの継戦能力−兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える−」『安全保障研究第6巻第3号』鹿島平和研究所/安全保障外交政策研究会、2024年10月、52頁。ウクライナ国防省はロシアの人的損失を796,490人(2025年1月5日時点)と発表している。“The estimated combat losses of russians over the last day: 1730 persons, 91 UAVs and 25 artillery systems”, Ministry of defence Ukraine, January 5, 2025, <https://mod.gov.ua/en/news/the-estimated-combat-losses-of-russians-over-the-last-day-1-730-persons-91-ua-vs-and-25-artillery-systems>(accessed on February 19, 2025) (本文に戻る)

- “Ukraine: What are Himars missiles and are they changing the war?”, BBC, August 30, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-62512681> (accessed on February 19, 2025)(本文に戻る)

- Mike Stone and Humeyra Pamuk, “Biden allows Ukraine to use US arms to strike inside Russia”, Reuters, November 18, 2024, <https://www.reuters.com/world/biden-lifts-ban-ukraine-using-us-arms-strike-inside-russia-2024-11-17/> (accessed on February 19, 2025)(本文に戻る)

- クレピネビッチはプーチン大統領を念頭に置いて、専制君主は自らの個人的な生存や体制の存続が国家の存続よりも優先されると考えるかもしれないと述べている。Andrew F. Krepinevich, Jr., “The New Nuclear Age - How China’s Growing Nuclear Arsenal Threatens Deterrence”, Foreign Affairs May/June 2022, April 19, 2022, p100. (本文に戻る)

- Center for Global Research, p22. (本文に戻る)

- クラウゼヴィッツ著、篠田英雄訳『戦争論(上)』岩波文庫、1968年2月、64-65頁。(本文に戻る)

- Robert M. Gates, “The Dysfunctional Superpower”, Foreign affairs November/December 2023, November 6, 2024, p43.(本文に戻る)

- 米海軍大学のエリクソンは、中国は核エスカレーションの各段階において実用的な軍事的選択肢を持つとことを目指していること。それは特に台湾をめぐる問題において、米国との軍事的競争、危機、さらには紛争に直面しているという認識が、行動の緊急性を高めていると分析している。Andrew Erickson, “China’s Military Power: The Capability Forest Beyond Corruption Trees”, 19FortyFive, December 2024, <https://www.19fortyfive.com/2024/12/chinas-military-power-the-capability-forest-beyond-corruption-trees/> (accessed on February 10, 2025) (本文に戻る)

- Soo-Hyang Choi and Hyonhee Shin, “North Korea amends constitution on nuclear policy, cites US provocations”, Reuters, September 28, 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-parliament-amends-constitution-enshrine-nuclear-policy-kcna-2023-09-27/>, (accessed on February 10,2025)(本文に戻る)

- Andrew F. Krepinevich, Jr., p92. (本文に戻る)

- 秋山信将「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」『安全保障研究第5巻第2号(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)』鹿島平和研究所/安全保障外交政策研究会、2023年6月。(本文に戻る)

- American Institute Taiwan, U.S.-PRC Joint Communique (1979), March 31, 2022, <https://www.ait.org.tw/u-s-prc-joint-communique-1979/> (accessed on February 10,2025) (本文に戻る)

- 米国防省の防衛マンパワーデータセンターによれば、2024年6 月30日現在、31名の現役軍人と4名の軍属が台湾に駐留している。”DoD Personnel, Workforce Reports & Publications”, Defense Manpower Data Center (DMDC), <https://dwp.dmdc.osd.mil/dwp/app/dod-data-reports/workforce-reports> (accessed on February 10, 2025) (本文に戻る)

- 中華人民共和国駐日本国大使館『反国家分裂法(全文)』2005年3月14日、<http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/zt/www12/200503/t20050314_1988153.htm> (accessed on February 10, 2025) (本文に戻る)

- ブラッド・ロバーツ、205-206頁(本文に戻る)

- Center for Global Research, p4. (本文に戻る)

- ブラッド・ロバーツ、204頁。(本文に戻る)

- Defense Threat Reduction Agency, p5.(本文に戻る)

- Defense Threat Reduction Agency, CHINA’S THEATER-RANGE, DUAL-CAPABLE DELIVERY SYSTEMS: INTEGRATED DETERRENCE AND RISK REDUCTION APPROACHES TO COUNTER A GROWING THREAT, August 2024, p4. (本文に戻る)

- USDOD, 2024 Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China, p61. (本文に戻る)

- Defense Threat Reduction Agency, p5. (本文に戻る)

- ブラッド・ロバーツ、203-205頁。(本文に戻る)

- 米国がフィリピンに配備したMRC (Medium Range Capability) Typhon (TomahawkとSM-6混載)、将来的にはLRHW Dark Eagleなど。 (本文に戻る)

- ブラッド・ロバーツ、99頁。(本文に戻る)

- ブラッド・ロバーツ、169頁。(本文に戻る)

- Mara Karlin, “The Return of Total War, Understanding—and Preparing for—a New Era of Comprehensive Conflict”, Foreign Affairs November/December 2024, October 22. 2024, p19. (本文に戻る)