- 平和構築全般

民族集団に独立の権利はあるのか: 自決・分離と冷戦後の国際関係

はじめに

今日世界各地で見られる紛争は、国家の中央政府とその国内の民族集団との間で起きているものが多い。民族集団は独立ないしは自治を求めるが、中央政府はそれを許そうとしない。こうした民族紛争を国際社会はどう考えるべきだろうか。中央政府の主張と民族集団の独立・自治要求をどのような基準でどのように評価したらいいのか。中央政府の主張する領土保全はどこまで絶対的なものなのか。民族集団にはそもそも独立・自治を要求する権利といったものがあるのか。

こうした問いにはっきりとした解答はない。しかし、近年自決と分離に関する議論は盛んになってきており、とりわけ冷戦後に頻発した民族紛争の解決を通じていくつもの事例が生み出され、自決に対する考え方も変わってきた。本稿ではこうした近年の動向をふまえて民族集団の主張がどう評価されるべきかを考えてみたいと思う。

自決とその主体

自決(self-determination)は民族がその主権を行使しその地位(独立等)及び国家のあり方(体制等)を自ら決する行為をさす。独立に関わる前者を外的自決、体制選択に関わる後者を内的自決という。

国際関係上の概念として自決原則が登場したのは第一次世界大戦時で、具体的には、1918年にウッドロー・ウィルソン大統領が米国議会で提示した「14か条の平和宣言」にさかのぼる 1。ウィルソンの頭の中にあったのは、ヨーロッパの国際関係を支配した勢力均衡論の餌食となったバルカン諸民族は独立を与えられるべきだという考えだった。もっとも当時の自決原則は一貫した適用がなされなかった。大戦で敗北したオーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国内の諸民族にのみに適用され、戦勝国列強のアジアならびにアフリカの植民地はそのまま維持されたのである。

ただ、ここで押さえておきたい重要な点が二つある。一つは自決の国際的保証という考え方である。自決原則は自決を自分で実行する力をもたない民族の自決を国際的に保証するというグローバル・ガバナンスとして構想された。もう一つは自決の社会契約的性格である。ウィルソンはバルカン諸民族の自決は「忠誠心(allegiance)と国民性(nationality)」の歴史的に形成された線に沿って行われるべきだと述べたが、その根底には、自決の主体たる国民は自然的・客観的な特徴で区別されるというより、歴史の中で形成される主体的意思を基礎におくという見方があった。

第二次大戦後、自決を保証するグローバル・ガバナンスは発展を遂げた。国連総会が1960年に採択した「植民地独立付与宣言」は、第3項で「政治的、経済的、社会的又は教育的基準が不十分なことをもって、独立を遅延する口実にしてはならない」と述べ、国家成立要件が満たされていなくても独立が承認されることを確認した。そして1966年の二つの人権規約(自由権規約及び社会権規約)は第一条で「すべての人民は自決の権利(the right of self-determination)を有する」と述べ、自決は権利へと発展した。

しかし、こうなってくると、人民の定義が定まらない状況下では、限りなく小さな単位での独立を認めなければならなくなってくる。それを防ぐために、植民地独立付与宣言はその第6項で「国の国民的統一及び領土の保全(territorial integrity)の一部又は全部の破壊をめざすいかなる企図も、国際連合憲章の目的及び原則と両立しない」と述べ、分離主義に釘をさした。当時の国際関係において、この部分は旧宗主国が新植民地主義的策謀によって分離主義を助長することを戒める意義があったが 2、主権国家間の相互不干渉原則や植民地境界線を尊重するという原則 3と相まって、独立達成後の国家の内部の集団に自決権を認めないことに一定の根拠を与えた。さらに冷戦時代は、陣営内の結束を乱すような動きは抑圧され、民族紛争は長引くばかりで一向に解決をみないといった状況が続いた。

以上が、第二次大戦後の国際社会で自決が植民地独立に限定され、一旦独立を果たした国の国内の集団が自決を否定されるようになった経緯である。その結果、自決主体の定義は宿題となって残され、冷戦後「分離」の議論へと引き継がれることになったのである。

分離と内的自決

分離はひとつの国家から離れて別な国家をつくることである。したがって、分離とは自決の一形態であり、分離権は自決権の一部であるといえる。国際法的に分離が権利として確立したことはないが、分離権に関する議論は活発である。

例えば、伊藤一頼氏は、フレデリック・カーギスやアントニオ・カッセーゼを紹介しつつ、国内集団が分離・独立する権利が国際法上存在するかどうかという問題に対して、「国際法上の分離権の地位は一義的に決まるのではなく、むしろ内的自決の達成度に応じて評価が変動するという捉え方」をしていると述べる 4。

「内的自決の達成度」とは、わかりやすく言えば、その国の政治がどれだけ民主的で少数派民族の意見を反映したものになっているかということである。その国が非民主的な国であればあるほど分離権は承認されやすいものとなる。

また、山形英郎氏はブッフハイトの「救済的分離(remedial secession)」という用語を紹介し、国家が著しい人権侵害を少数派民族に行っている場合、また少数派民族の政治参加が著しく制限されている場合、その民族は分離・独立の権利を有することが導きだされると述べる。また、ジンマの「分離は残虐な抑圧に対する防御的な唯一の対応措置となる」という見解や、トムシャットの「構造的差別に苦しんでいる共同体メンバーが最後の手段として分離を求めて戦うことを国際法は認めなければならない」といった意見も紹介している。 5

こうした条件付きで分離権を認めることの根拠を多くの論者は「友好関係宣言」(1970年)に求める。同宣言は「人種、信条又は皮膚の色による差別なく領域に属するすべての人民を代表する政府を有する主権独立国家の領土保全」を破壊する行動を認めてはならないと述べているが、裏を返せば、そうでない国家の領土保全は保証されないとの解釈が成り立つからである。

しかしながら、実際には、これまで分離権としての自決権が主張された具体的なケースでは、分離権は否定されてきた。例えば、フィンランドに属していたオーランド諸島の住民は民族的にはスウェーデン人であったため、フィンランドからの離脱・スウェーデンへの帰属を求めたが、仲裁にあたった国際連盟が1921年に出した仲裁案は、同諸島はフィンランドへ帰属する、ただし非軍事化、スウェーデン語の使用等大幅な自治を認められるべきだというものだった 6。フィンランドとスウェーデンがこれを受け入れ、住民は現在むしろフィンランド統治下の特別な自治に満足しているとのことである。また、ケベック州の分離問題についてのカナダ最高裁判所の意見(1998年)は、その集団が「政治的、経済的、社会的及び文化的発展を追求するために政府を利用しようとしても意味をなさない状況」にある場合、つまり内的自決が否定された状況にある場合に外的自決(分離・独立)が認められると述べている 7。つまり、当該地域の多数派が独立を支持するだけでは分離の根拠とはならないというわけである。ケベック州では1980年と1995年に行われた二度の住民投票で独立が否定されたため独立にはいたっていないが、住民投票だけでは根拠に乏しいということになる。

冷戦後の自決と分離

本論に入ろう。冷戦後、いくつかの自決をめぐる紛争が解決をみた。ここでは北アイルランド、東ティモール、コソボの事例を紹介し、これらの事例から現代的自決の動向を探ってみたい。

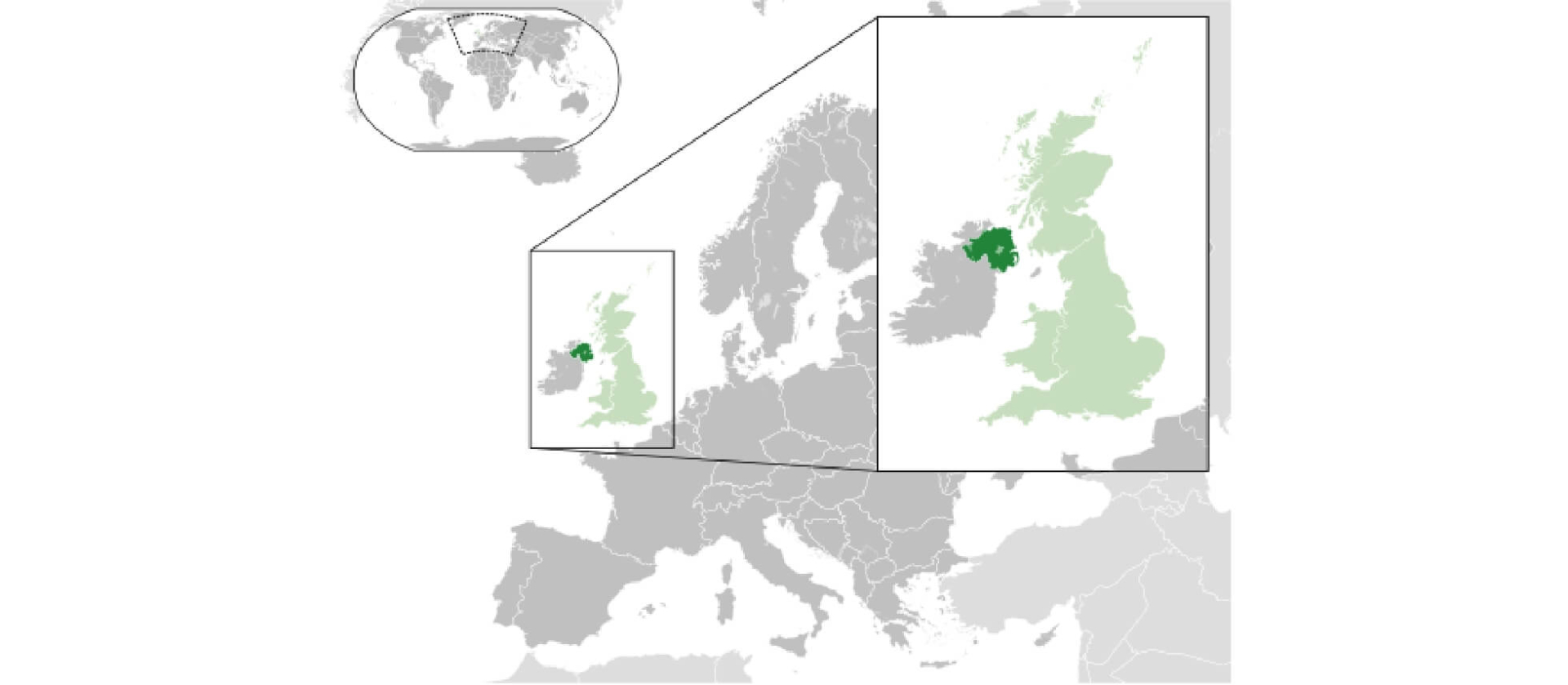

—北アイルランド (Northern Ireland)

この紛争では、アイルランド共和国との統合を求める住民(主にアイルランド系カトリック)とイギリスとの連合維持を求める住民(主にイングランド・スコットランド系プロテスタント)とが対立していた。1998年、ブレア政権下で成立した和平合意(ベルファスト協定)は、北アイルランド住民の多数派の意見が当地の帰属に関する彼らの意思であると規定し、現状では多数派はイギリスとの連合を支持しているから北アイルランドをイギリス領とするが、将来、多数派がアイルランド共和国との統合を望めばイギリス・アイルランド両政府はその意思を実施することを義務とすると述べた。ただし、北アイルランド住民各個人はイギリス人、アイルランド人、あるいは両方であるといったアイデンティティを主張することが許され、こうした個人の権利は北アイルランドの地位がどのように変化しても影響を受けないと述べている。

この協定の最重要点は、北アイルランド住民が多数決でもってその帰属を決定するとしたことにあり、事実上の自決権を北アイルランド住民に与えたといえる。また特徴的なのは、その意思決定が一度だけではなく、繰り返しなされうることを述べた点である 8。

この協定は自決権行使の主体をアイルランド島住民(全体)と定めていて、北アイルランド住民や北アイルランドを含む連合王国としてのイギリス国民ではない。これは何を意味しているのだろうか。実際上は、北アイルランド住民がその地位に関する彼らの意思を決定すれば、イギリス・アイルランド両政府はそれを実施する義務を負うと定めてあるので、アイルランド統一についてアイルランド共和国国民の意思を改めて確認する必要はない。そのまま受け入れることが義務となる。しかし、自決権というのは何も領土の帰属のみに関する権利ではない。政治的、経済的、社会的、文化的な領域にも及ぶ。そうした場合、自決権を行使する主体はアイルランド島「人民」(the people of the island of Ireland)となるということだろう。

この自決権条項は、イギリスのアイルランド植民地支配に関する歴史認識を示したものとも言える。アイルランド島は先住者であるアイルランド人が自決権をもつところであり、そこに移民した者たちもそこでの自決に参加するという認識なのである。ただ、北アイルランドがアイルランド共和国に編入された場合、プロテスタント系住民はイギリス国籍を維持することが許されるのだから、個人がアイデンティティを強制されることはない。

以上から、北アイルランド紛争に解決をもたらした考え方は、三重構造をもった自決の概念であったことが理解されよう。一番上のレベルにアイルランド島「人民」、その下に北アイルランド住民をおき、そして最後は個人がアイデンティティを決定するのである。これは非常に柔軟な自決の概念であり、アイデンティティの多層性といった今日的な考え方にも通じるところがある。

—東ティモール (East Timor)

東ティモールの紛争は冷戦後に起きた民族紛争ではない。古典的な植民地独立・自決問題である。ポルトガル植民地であった東ティモールは、1975年その独立過程でインドネシアに侵攻された。東ティモールは国連非植民地化委員会が監督していた非自治地域であり、ウティ・ポッシデティス原則にもとづき、東ティモール人は自決と独立の権利を有していたから、法的な争点はインドネシアの侵攻で頓挫した東ティモール人の自決であった。結局、国連が1999年に直接投票による東ティモール住民の意思確認を行い、有権者の78.5%が独立を支持したため、東ティモールは独立を達成した。

もとよりインドネシアは東ティモール人の自決権そのものを否定してはいなかった。インドネシアは、侵攻の翌年、東ティモール住民代表者会議が全会一致でインドネシアとの統合を決議したことで自決権を行使したと主張していたのである。一方、国際社会は住民が選挙で選んだのではない(インドネシアが一方的に選んだ)「代表者」の決定を自決とはみなさず、長らくインドネシアの東ティモール併合を認めなかった。直接投票は、国連が非植民地化の原則を24年かけて守ったものだと言える。

しかし、紛争解決に24年間かかったというのは、自決原則がすぐには実行されなかったことを意味している。その理由は、冷戦期にインドネシアがもっていた戦略的重要性にある。ベトナム戦争終結後、西側陣営にとってスハルト政権は重要な友好国であり、豊富な天然資源と巨大な市場をもって西側経済を支える国となっていた。インドネシアが冷戦的論理と群島理論(群島域全体を安全保障域とする考え方)から東ティモールに侵攻した時、米国をはじめ西側諸国はその行動を受け入れた。当初、西側諸国は既成事実の積み重ねで自決権はうやむやにできると期待したが、インドネシアが東ティモール人の執拗な抵抗運動に手を焼き、東ティモールに同情的な国際世論が盛り上がるのを見て、だんだんと見方が変わった。インドネシアの国際的地位が低下することは西側諸国にとっても問題だったし、特にオーストラリアはインドネシア支持の外交と東ティモール支持の国内世論の板挟みに苦しんだ。決定的だったのは、オーストラリアが安保理非常任理事国選挙で(東ティモールを支援していた)ポルトガルに敗北してしまったことである。

こうなると、インドネシア支持を続けることのメリットを考え直さなければならない。当時のオーストラリアのハワード首相は1998年末、退陣したスハルトの後を継いだハビビ大統領に書簡を出し、一定の自治の期間を経たのち「何らかの自決行為」がなされるべきだとの意見を伝えた。ハビビ大統領はこの書簡に動かされ、住民投票案を受け入れる決断をしたのである。

東ティモールの自決容認に傾いた関係国の思考経路は自決原則そのものを出発点としていたのではない。むしろ出発点は統合という現状(status quo)の維持不可能性(unsustainability)の認識にあった。インドネシアによる統合政策の失敗は90年代には明らかで、人権侵害が毎年国連人権委員会で議題となり、2人の東ティモール人がノーベル平和賞をもらった。1998年にスハルトが退陣し、新しく誕生したハビビ政権を支配したムードは東ティモール問題への「倦怠」であった。

ことばをかえて言えば、東ティモールの自決は「救済」としてなされた。そういう意味で、その後コソボ、南スーダン等の事例にあらわれる「救済的分離」の先行事例となったと言えるだろう。

—コソボ (Kosovo)

コソボは1999年にNATOのセルビア空爆によって強制的にセルビアから分離され、国際行政の下におかれた。国際社会はコソボのセルビアへの再統合を願いつつも、なかなかそうした展望も得られず、国連事務総長特使となったマルティ・アハティサリ氏は2007年、コソボの独立を進言した。報告書(S/2007/168)の中で彼がセルビアとの再統合を実行不可能(unviable)としたのは「暴力的な抵抗を招くことなくセルビアの統治を回復することはできない」からであり、国際社会がつくりだしたセルビア不在の状況はもはや誰も否定できない現実であり、元に戻すことはできないという理由だった。コソボは2008年2月17日、独立を宣言した。

コソボの一方的独立宣言に憤慨したセルビアとロシアの主張を受けて、国連総会は国際司法裁判所に勧告的意見を求めた。ところが、国際司法裁判所は2010年7月、独立宣言を一般に違法とする国際法はなく、したがってコソボの独立宣言は国際法違反とは言えないとの意見を提示した。2013年9月現在、日本を含む102カ国がコソボを承認している(外務省HP)。

コソボ独立は自決に関する議論を活発化させた。なぜなら、それは自決権なき自決のケースだったからである。コソボの独立を国際社会が容認したのは、コソボの住民が人民として認知されたからでも、国家成立要件を満たしたからでもない。セルビアとは一緒にやっていけないという現実認識が、人民としての資格、国家成立要件に先立って考慮されたのである。セルビアの領土保全はこの現実認識の前に優先順位を下げられたかたちだ。

そして対抗意識を燃やすロシアによって早くも「承認合戦」が始まった。ロシアはコソボの独立宣言から6ヶ月後、南オセチアとアブハジアを「主権国家」として承認した。ロシアはコソボの独立に反対した際、分離は本国(mother state)の承認がある場合にのみ可能だと主張していたが、南オセチアとアブハジアについてはグルジアの承認なく分離を承認した。

しかし、コソボと南オセチア・アブハジアの二つを比べた場合、承認国の数の違いが際立っている。後者を承認した国はまだ5カ国にすぎない。なぜ、こういう違いが出るのだろうか。ロシアの友好国が少ないという事情を考慮しても、この数はかなり少ない。これまでの議論からすると、この2地域に分離権が認められるとすれば救済としてのみである。しかるに、南オセチアとアブハジアがグルジア共和国内において分離しなければ民意の達成が不可能だというほどの抑圧状況にあることは十分に論証されているとは言えない。むしろ、この2地域の独立承認はロシアの対抗措置でバイアスのかかったものとして捉えられている。各国はまだ2地域の分離の必然性を判断できないでいるのである。

おわりに

自決の主体は何かという最初の問題に戻ろう。国際社会がアジア諸国の国内の民族集団に自決権を認めないのは、彼らが植民地人民を構成しなかったという理由からだが、そもそも植民地人民でなければ自決権をもてないという第二次大戦後の国際関係のルールの方が普遍的な原理ではなかったことが今や明らかであろう。それではより普遍的な原理とは何か。

北アイルランド、東ティモール、コソボの事例から明らかになったのは統治の正統性という問題である。現存の政治システムが特定の民族集団の意見を反映しないとき、その民族集団の自決(分離)の主張はより正当性をもつと評価される。そこでは、ウティ・ポッシデティス原則、国民的統一、そして領土保全ですらも評価の俎上に載せられることを免れない。ここでは述べなかったが、南スーダン独立の事例はウティ・ポッシデティス原則から逸脱している。そして、南スーダンの和平協定や国連決議は「主権国家内の住民の自決権」にすら言及しているのである。

考えてみれば、植民地独立、つまり外国支配からの脱却の正義はまさに統治の正統性の確立にあったと言える。アジア諸国の紛争を解決するには、この自決権の原点に立ち返って、国内諸民族にとっての統治の正統性を回復する枠組みが必要となろう。それは北アイルランドのように独立にも近い大幅な自治を認めることになるだろう。もちろん、外的自決と内的自決の一体性はここでも担保されなければならない。当該民族集団の内部における民主的プロセスの確保、人権の尊重といった近代的価値の確立を通じて統治の正統性が確保されなければならず、それが確保されて初めて本来の意味での自決が達成されたと言えるのである。

Notes:

1.自決権の提唱者としてレーニンも言及されることが多いが、レーニンはこれを国際関係の原則として提示したわけではないのでここでは触れないでおく。

2.よく知られた事例は1960年に勃発したコンゴ危機である。宗主国ベルギーは天然資源の豊富な南部カタンガ州の分離主義を支援したが、国連軍はコンゴ政府を支援しカタンガ州の独立運動を鎮圧した。

3.ウティ・ポッシデティス(uti possidetis)原則という。これは領土の現状維持原則であり、非植民地化過程でよく用いられた。1986年、国際司法裁判所がブルキナファソとマリの国境紛争で採用したことで確立した。

4.伊藤一頼「自決権による国家形成が残した内政上の課題」『平和研究 第41号 戦争と平和の法的構想』早稲田大学出版部、2013年10月、pp. 49-50。

5.山形英郎「二一世紀国際法における民族自決権の意義」『名古屋大學法政論集』245号、2012年、pp. 534-537。

6.当時国際連盟事務次長だった新渡戸稲造がオーランド諸島問題の担当だったことは特筆に値するだろう。

7.山形英郎、前掲論文、p. 535。

8.協定においては北アイルランド住民の意思決定は自決権と表現されていないが、これが事実上自決と同じ効果をもつものと考えると、繰り返し実行されうるとしたのは画期的である。従来、とくに植民地独立の文脈では、自決権は1回のみ行使されるものだとの考え方が強かった。

(大阪大学大学院国際公共政策研究科教授)