2025.3.21

- 青木 健太

- 平和構築全般

我々はタリバンとどう向き合ったらよいのか? ― ウズベキスタンの実利的関与を手がかりに

表紙画像:ウズベキスタン南部テルメズに新しく設置された国際貿易センター(2024年9月11日、筆者撮影)

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。

1.はじめに

近年の紛争後の平和構築において、諸外国が新生国家とどのように関係を築いてゆくべきかが大きな議論となっている。アフガニスタンでは、イスラム主義勢力のタリバンが2021年8月15日に実権を掌握したものの、同勢力を政府承認した国は本稿執筆時点(2024年12月下旬)でひとつもない。また、シリアではアサド政権打倒を掲げるシャーム解放機構が2024年12月8日にダマスカスを制圧したが、諸外国が今後どう同勢力と向き合うかが世間の耳目を集めている。

こうした事情を踏まえ、本稿では、タリバンとの実利的関与を図る中央アジアの国ウズベキスタンの事例を手がかりに、我々はどのようにタリバンと向き合ったらよいのかを考察したい。それに際し、筆者が2024年9月にウズベキスタンで行った聴き取り調査、観察、及び収集資料を主に用いることとする。

ウズベキスタンを取り上げるのは、ユーラシア大陸中央部という地政学的要衝に位置し、大国の狭間で全方位外交を展開する同国が、後述するように、対アフガニスタン政策では他国に比して突出した関与路線を打ち出しており、G7の中でも欧米諸国のように一方的な価値の押しつけをせず、現地の人々と同じ目線で支援を続ける日本と連携する余地が大きいためである。

こうした事情を踏まえ、本稿では、タリバンとの実利的関与を図る中央アジアの国ウズベキスタンの事例を手がかりに、我々はどのようにタリバンと向き合ったらよいのかを考察したい。それに際し、筆者が2024年9月にウズベキスタンで行った聴き取り調査、観察、及び収集資料を主に用いることとする。

ウズベキスタンを取り上げるのは、ユーラシア大陸中央部という地政学的要衝に位置し、大国の狭間で全方位外交を展開する同国が、後述するように、対アフガニスタン政策では他国に比して突出した関与路線を打ち出しており、G7の中でも欧米諸国のように一方的な価値の押しつけをせず、現地の人々と同じ目線で支援を続ける日本と連携する余地が大きいためである。

2.タリバンが実効支配するアフガニスタンの状況

(1) 治安の改善とケシ栽培撲滅に向けた取り組み

はじめに、タリバンが実効支配するアフガニスタンの現状について確認しておこう。まず、読者のなかには意外に思う向きもあるかもしれないが、タリバン復権以降、治安情勢は大幅に改善している。イスラム共和国政権期(暫定政権期を含めると2001~21年)、アフガニスタン政府軍とそれを支援する外国軍に対する反政府武装勢力による攻撃は後を絶たなかった。国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)報告書によれば、2009年以降、自爆攻撃、簡易爆発装置による爆発、外国軍による誤爆等、武力紛争による民間人死傷者数は年間1万人前後で推移するなど、治安情勢は劣悪だった。しかし、タリバンが統治主体の側に回ったことで、民間人が巻き添えになる攻撃事案は激減した。その一方で、「イスラム国ホラサン州」(ISKP)によるタリバン幹部やシーア派信徒を標的とした攻撃や、タリバンによる統治は違法だとして武装抵抗活動を続ける国民抵抗戦線(NRF)による攻撃は散発的に発生しており、依然として不安定要素は燻っている。

次に、ケシ栽培撲滅に向けた取り組みが着実に進んでいる。タリバンのハイバトッラー・アホンドザダ最高指導者は2022年4月3日、「ケシ、及び、全ての麻薬栽培禁止に関する信徒たちの長令」を発出し、全土でのケシ栽培を禁ずる方針を打ち出した。これによって、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の2023年11月5日付報告書によれば、2023年のアフガニスタンにおけるケシ栽培は前年比95%減となった。一方で、現場レベルでは、タリバンの中・下級司令官や末端兵士が、ケシ栽培の強制的な撲滅を図っていると伝えられており、それに対して農民らが抗議をする事例も北東部ではみられる。現在、農民の代替生計手段の確保、中毒患者の対応、法整備等が急務となっており、諸外国の支援重点分野となっている。

社会面に目を向けると、タリバン司法省は2024年7月31日付で35カ条からなる勧善懲悪法を施行し、勧善懲悪省に社会風紀の取り締まりを義務付ける方針を打ち出した。同法により、白衣をまとったムフタシブ(市場監督官)が、イスラムの教えに則り、善を勧め悪を懲らすため社会の取り締まりを行う体制が形作られつつある。具体的には、宗教的義務や礼拝の不履行、飲酒、賭博、ヒジャーブの未着装等、タリバンが社会の堕落や退廃につながると考える行為等が取り締まりの対象となる。同法は、これまでに累次発出されていた諸法令を法制化したに過ぎないともいえるが、改めて明文化されたことで勧善懲悪省が確固たる立場で法執行に当たることが出来るようになった点では大きな転換点である。

重要なこととして、上述の治安情勢改善は、イスラム統治を掲げるタリバンの半ば強権的な統治に起因するものであり、勧善懲悪法の施行に代表される社会風紀取り締まりとも相互に関連している。2001~21年の20年間、反体制勢力の側に置かれたタリバンは、外国軍による占領の終焉とイスラム統治の実現を目標に掲げてきた。この内、2021年8月に外国軍が完全撤退したことで、タリバンは後者のイスラム統治の実現に注力し、それを領土の隅々にまで押し広げようとしているものとみられる。一見すると関係ないようにも見える女子教育制限措置についても、こうした文脈及びアフガニスタン独自の歴史・宗教・社会・文化的文脈の双方から解釈されよう。この他、アフガニスタンでは、女性生徒が中学1年生以上の教育を受けられない、女性には就労や社会活動に厳しい制限が課されている、国際テロ組織が潜伏している疑惑が払拭されていない等、多くの問題が存在している。一方で、タリバン内部にも、女子教育を再開させるべきとの声が存在しており、意見が分かれている模様である。総じて、今のアフガニスタンでは、タリバン復権による改善点もある一方で、課題も山積しているのが実状である。

次に、ケシ栽培撲滅に向けた取り組みが着実に進んでいる。タリバンのハイバトッラー・アホンドザダ最高指導者は2022年4月3日、「ケシ、及び、全ての麻薬栽培禁止に関する信徒たちの長令」を発出し、全土でのケシ栽培を禁ずる方針を打ち出した。これによって、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の2023年11月5日付報告書によれば、2023年のアフガニスタンにおけるケシ栽培は前年比95%減となった。一方で、現場レベルでは、タリバンの中・下級司令官や末端兵士が、ケシ栽培の強制的な撲滅を図っていると伝えられており、それに対して農民らが抗議をする事例も北東部ではみられる。現在、農民の代替生計手段の確保、中毒患者の対応、法整備等が急務となっており、諸外国の支援重点分野となっている。

社会面に目を向けると、タリバン司法省は2024年7月31日付で35カ条からなる勧善懲悪法を施行し、勧善懲悪省に社会風紀の取り締まりを義務付ける方針を打ち出した。同法により、白衣をまとったムフタシブ(市場監督官)が、イスラムの教えに則り、善を勧め悪を懲らすため社会の取り締まりを行う体制が形作られつつある。具体的には、宗教的義務や礼拝の不履行、飲酒、賭博、ヒジャーブの未着装等、タリバンが社会の堕落や退廃につながると考える行為等が取り締まりの対象となる。同法は、これまでに累次発出されていた諸法令を法制化したに過ぎないともいえるが、改めて明文化されたことで勧善懲悪省が確固たる立場で法執行に当たることが出来るようになった点では大きな転換点である。

重要なこととして、上述の治安情勢改善は、イスラム統治を掲げるタリバンの半ば強権的な統治に起因するものであり、勧善懲悪法の施行に代表される社会風紀取り締まりとも相互に関連している。2001~21年の20年間、反体制勢力の側に置かれたタリバンは、外国軍による占領の終焉とイスラム統治の実現を目標に掲げてきた。この内、2021年8月に外国軍が完全撤退したことで、タリバンは後者のイスラム統治の実現に注力し、それを領土の隅々にまで押し広げようとしているものとみられる。一見すると関係ないようにも見える女子教育制限措置についても、こうした文脈及びアフガニスタン独自の歴史・宗教・社会・文化的文脈の双方から解釈されよう。この他、アフガニスタンでは、女性生徒が中学1年生以上の教育を受けられない、女性には就労や社会活動に厳しい制限が課されている、国際テロ組織が潜伏している疑惑が払拭されていない等、多くの問題が存在している。一方で、タリバン内部にも、女子教育を再開させるべきとの声が存在しており、意見が分かれている模様である。総じて、今のアフガニスタンでは、タリバン復権による改善点もある一方で、課題も山積しているのが実状である。

(2) タリバンの政府承認を巡る動き

続いて、タリバンの政府承認を巡る動きをみていきたい。結論からいえば、冒頭で述べた通り、現時点までにタリバンを政府承認した国はひとつもない。しかし、各国の対応には濃淡があり、相互に大使を派遣し信任状を国家元首に捧呈するなど「事実上の承認」(de facto recognition)を行っている国も少なくない。

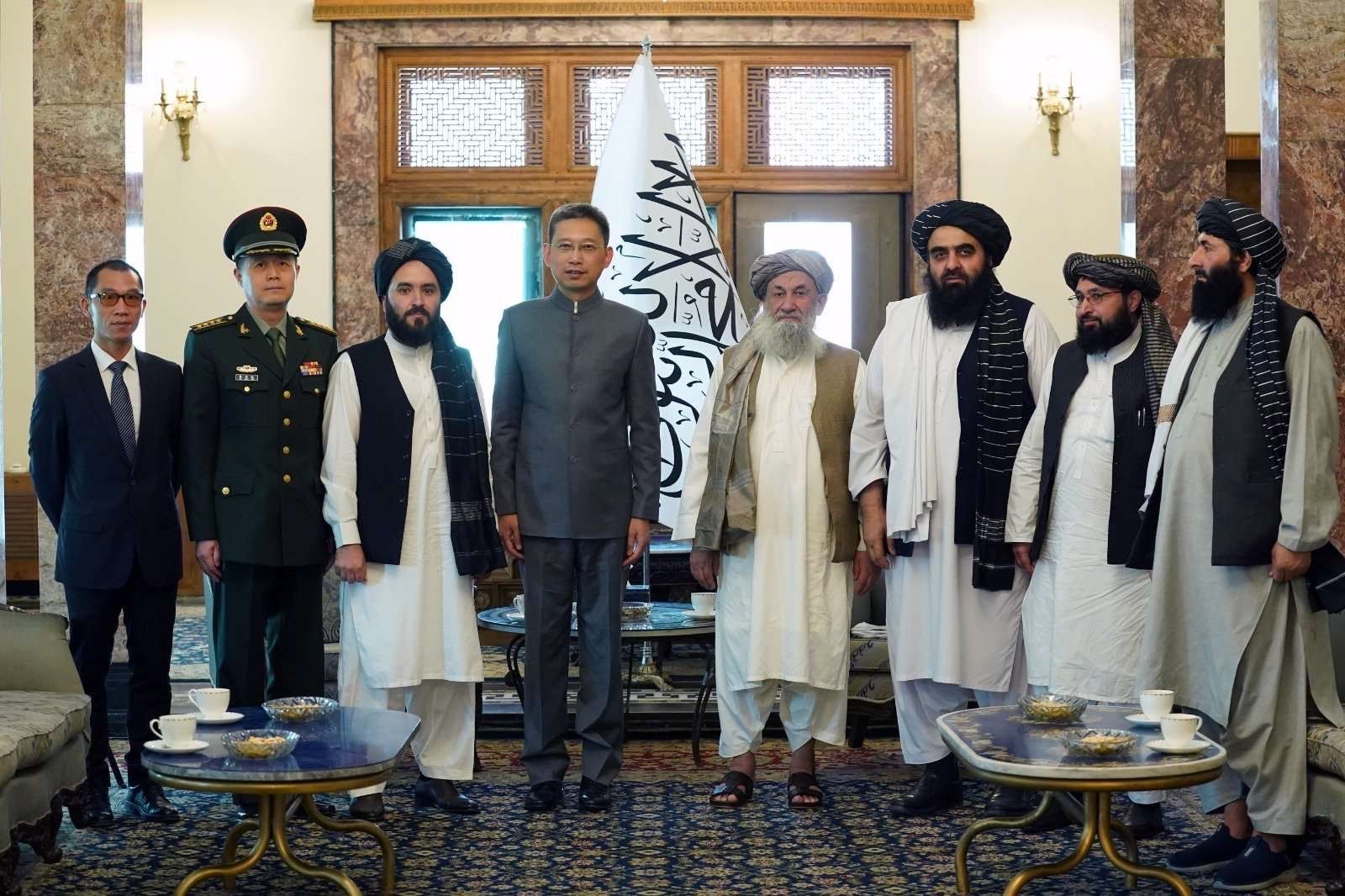

例えば、中国は2023年9月に赵星(Zhao Xing)駐アフガニスタン大使を派遣し、タリバンのムハンマド・ハサン・アホンド首相代行に信任状を捧呈させた(写真1)。また、2024年1月、今度はタリバンの派遣するビラル・カリミ駐中国大使が、中国の習近平国家主席に信任状を捧呈した。信任状捧呈とは、通常、派遣国と接受国が国交を有していることを前提に、着任した大使(元首の名代)が元首から託された信任状を、接受国の元首に捧呈する儀礼である。このため、通常は国交樹立が前提であることから、外交儀礼の観点からはかなり踏み込んだ対応といえる。

例えば、中国は2023年9月に赵星(Zhao Xing)駐アフガニスタン大使を派遣し、タリバンのムハンマド・ハサン・アホンド首相代行に信任状を捧呈させた(写真1)。また、2024年1月、今度はタリバンの派遣するビラル・カリミ駐中国大使が、中国の習近平国家主席に信任状を捧呈した。信任状捧呈とは、通常、派遣国と接受国が国交を有していることを前提に、着任した大使(元首の名代)が元首から託された信任状を、接受国の元首に捧呈する儀礼である。このため、通常は国交樹立が前提であることから、外交儀礼の観点からはかなり踏み込んだ対応といえる。

写真1 タリバンのアホンド首相代行(中央右)に信任状を捧呈する中国の赵星大使(中央左)

(出所:タリバン公式ウェブサイト)

また、ロシアも、タリバン代表者と地域諸国の特使を招いた国際会合(モスクワ会合)を累次主催するなど、タリバンと実利的関与を図っている。直近では2024年10月にモスクワで開催され、タリバンからアミール・ハーン・モッタキ外相代行が出席した。また、プーチン大統領が、タリバンはアフガニスタンの実効支配勢力であり同勢力と関係を築く必要があると発言するなど、ロシアはタリバンを「新たな現実」と認識している様子がうかがえる。2024年12月には、ロシア議会がタリバンを「テロ組織リスト」から除外することを可能にする法案を可決したと伝えられるなど、ロシアはタリバンとの関係正常化に向けた取り組みを活発化させている。

この他、紙幅の関係から詳述できないが、中東のカタール、UAE、トルコを始め、隣国のパキスタン、イラン等も、タリバンとの実利的関与の方向に大きく舵を切っている。UAEは、2024年12月にタリバン派遣大使からの信任状を受理し、国営通信『WAM』が同国のムハンマド大統領がタリバン派遣大使と会談する様子を伝えるなど、タリバンを事実上受け入れる立場を明確にしている。

これらの国が、なぜ、タリバンを承認しないのかは必ずしも明らかでないが、前政権からの権力移行を経ていないこと、タリバンが人民の支持を得て統治主体に選出された手続きが不在であること、人権侵害の疑念があること、などが挙げられよう。

タリバンを巡っては、国連も2024年6月30日~7月1日に開催した第3回ドーハ会合に同勢力の代表者を招待し、対話チャンネルを構築・拡大するなどしている。並行してタリバン代表団の国際会合への参加も増加している。実際、2024年11月にアゼルバイジャンで開催されたCOP29に、タリバン代表団はオブザーバー参加した。タリバンは多国間枠組への参加の意欲を示しており、今後、タリバンのBRICSや上海協力機構(SCO)等の多国間枠組への参画もみられる可能性がある。

なお、欧米諸国の多くは、アフガニスタン在外資産を凍結したり、タリバン暫定政権幹部を制裁対象に指定したりするなど、厳しい対応を講じている。各国がこうした対応を講じる背景には、タリバン復権時に前政権から権力を移行するプロセスが不在だったこと、国際テロ組織との密接な関係への疑い、女性に対する厳しい権利制限等が挙げられる。

この他、紙幅の関係から詳述できないが、中東のカタール、UAE、トルコを始め、隣国のパキスタン、イラン等も、タリバンとの実利的関与の方向に大きく舵を切っている。UAEは、2024年12月にタリバン派遣大使からの信任状を受理し、国営通信『WAM』が同国のムハンマド大統領がタリバン派遣大使と会談する様子を伝えるなど、タリバンを事実上受け入れる立場を明確にしている。

これらの国が、なぜ、タリバンを承認しないのかは必ずしも明らかでないが、前政権からの権力移行を経ていないこと、タリバンが人民の支持を得て統治主体に選出された手続きが不在であること、人権侵害の疑念があること、などが挙げられよう。

タリバンを巡っては、国連も2024年6月30日~7月1日に開催した第3回ドーハ会合に同勢力の代表者を招待し、対話チャンネルを構築・拡大するなどしている。並行してタリバン代表団の国際会合への参加も増加している。実際、2024年11月にアゼルバイジャンで開催されたCOP29に、タリバン代表団はオブザーバー参加した。タリバンは多国間枠組への参加の意欲を示しており、今後、タリバンのBRICSや上海協力機構(SCO)等の多国間枠組への参画もみられる可能性がある。

なお、欧米諸国の多くは、アフガニスタン在外資産を凍結したり、タリバン暫定政権幹部を制裁対象に指定したりするなど、厳しい対応を講じている。各国がこうした対応を講じる背景には、タリバン復権時に前政権から権力を移行するプロセスが不在だったこと、国際テロ組織との密接な関係への疑い、女性に対する厳しい権利制限等が挙げられる。

3.ウズベキスタンのアフガニスタンに対する実利的関与

(1) カリモフ政権からミルジヨーエフ政権にかけての変遷

上記のようなタリバンの統治するアフガニスタンの内外政の状況を踏まえて、ウズベキスタンの関与について詳しく見ていこう。

そもそも、アフガニスタン北部にはウズベク人が多く暮らすなど、両国は民族・文化・言語的な類縁性を有している。ウズベキスタンが積極的なアフガニスタン政策を講じるようになったのはシャフカット・ミルジヨーエフ政権期(2016年~現在)に入ってからであり、初代大統領イスラム・カリモフ政権期(1991~2016年)は必ずしもそうではなかった。1990年代のアフガニスタンは、1989年2月のソ連軍撤退を受けて1992年に共産主義政権が崩壊、以降、民族的出自に沿って血で血を洗う内戦が繰り広げられる状況だった。このため、アム河で国境を隔てる隣国ウズベキスタンとしては、タリバンの庇護の下でアフガニスタンに潜伏するイスラム過激派の流入を含め、内戦の余波が北上し自国に及ぶことを警戒していた。

その後、ミルジヨーエフ政権に代わると、ウズベキスタンのアフガニスタン政策は大きく変化した。ミルジヨーエフ大統領は、カリモフ前大統領が好んだソ連型の国家主導経済とは異なり、外貨獲得を念頭に市場経済の導入を図った他、汚職撲滅、人事の刷新等を通じて大胆な改革路線に舵を切った。こうした流れの中で、ウズベキスタンの対アフガニスタン政策も「封じ込め」から「開放」の方向に変化した。

ウズベキスタンが大きな動きを見せる嚆矢となったのは、2018年3月に同国が主催した国際会合「和平プロセス、安全保障協力、地域連結性」である。アフガニスタンのアシュラフ・ガニー大統領(当時)がタリバンとの「前提条件なしでの交渉」を呼びかけ、タリバンとの和解を模索する中、ウズベキスタンが関係国を招いて和平プロセスに関して協議する場を設けた。先立つ2017年5月には、ウズベキスタンは、アフガニスタン担当大統領特使ポストを新たに設ける等の対応も講じた。

その後も、ウズベキスタンは2021年7月に国際会合「中央アジアと南アジア:地域連結性、課題と機会」を主催し、中央アジアと南アジアの接続を検討する中で、アフガニスタンの重要性を強調する機会を設定した。ミルジヨーエフ大統領は同会合での演説において、中央アジアと南アジアを含む地域は、中東、ヨーロッパ、中国を結びつける地域と述べたり、同地域はインダス文明、グレコ・バクトリア王国、テュルク系王朝、ホラサンとトランスオクシアナ、クシャン朝、ガズナ朝、ティムール朝、ムガル帝国等の諸文明を揺籃したと言及したりしている。ここからは、ここで用いられる中央アジアと南アジアとは、厳密な地理的区分というよりも、ユーラシア大陸を横断あるいは縦断する広域地域を指すと考えられる。この他にも、両国間には、経済・貿易、鉄道敷設、エネルギー供給、教育、人道支援等の多岐にわたる分野で関係が強化されている。実際、アフガニスタンの輸入電力量の約50%はウズベキスタンから供給されている(注:但し、技術的問題から供給量が一時的に制限される等、不安定な側面もある)。

2021年8月以降に関し、同年10月16日にウズベキスタンのサルドール・ウムルザコフ副首相が、タリバンのアブドゥルサラーム・ハナフィー副首相代行(ウズベク人)と会談するなど、承認はしないながらも、実務的な関与を開始した。また、2022年7月26日には、ウズベキスタンは国際会合「アフガニスタン:安全保障と経済開発」を主催し、同会合にはタリバンからモッタキ外相代行が出席した。また、タリバンは2024年10月、アブドゥルガッファール・バフル大使をウズベキスタンに派遣し、バフチヨル・サイドフ外相に信任状を捧呈させた。並行して、同年11月20日には、ウズベキスタンのオイベック・ウスマノフ特命全権大使がタリバンのモッタキ外相代行に信任状を捧呈した。ウズベキスタンは依然としてタリバンを政府承認していないが、両国が相互に信任状を受理していることから、両国関係は「事実上の承認」状態とみなすことができる。

そもそも、アフガニスタン北部にはウズベク人が多く暮らすなど、両国は民族・文化・言語的な類縁性を有している。ウズベキスタンが積極的なアフガニスタン政策を講じるようになったのはシャフカット・ミルジヨーエフ政権期(2016年~現在)に入ってからであり、初代大統領イスラム・カリモフ政権期(1991~2016年)は必ずしもそうではなかった。1990年代のアフガニスタンは、1989年2月のソ連軍撤退を受けて1992年に共産主義政権が崩壊、以降、民族的出自に沿って血で血を洗う内戦が繰り広げられる状況だった。このため、アム河で国境を隔てる隣国ウズベキスタンとしては、タリバンの庇護の下でアフガニスタンに潜伏するイスラム過激派の流入を含め、内戦の余波が北上し自国に及ぶことを警戒していた。

その後、ミルジヨーエフ政権に代わると、ウズベキスタンのアフガニスタン政策は大きく変化した。ミルジヨーエフ大統領は、カリモフ前大統領が好んだソ連型の国家主導経済とは異なり、外貨獲得を念頭に市場経済の導入を図った他、汚職撲滅、人事の刷新等を通じて大胆な改革路線に舵を切った。こうした流れの中で、ウズベキスタンの対アフガニスタン政策も「封じ込め」から「開放」の方向に変化した。

ウズベキスタンが大きな動きを見せる嚆矢となったのは、2018年3月に同国が主催した国際会合「和平プロセス、安全保障協力、地域連結性」である。アフガニスタンのアシュラフ・ガニー大統領(当時)がタリバンとの「前提条件なしでの交渉」を呼びかけ、タリバンとの和解を模索する中、ウズベキスタンが関係国を招いて和平プロセスに関して協議する場を設けた。先立つ2017年5月には、ウズベキスタンは、アフガニスタン担当大統領特使ポストを新たに設ける等の対応も講じた。

その後も、ウズベキスタンは2021年7月に国際会合「中央アジアと南アジア:地域連結性、課題と機会」を主催し、中央アジアと南アジアの接続を検討する中で、アフガニスタンの重要性を強調する機会を設定した。ミルジヨーエフ大統領は同会合での演説において、中央アジアと南アジアを含む地域は、中東、ヨーロッパ、中国を結びつける地域と述べたり、同地域はインダス文明、グレコ・バクトリア王国、テュルク系王朝、ホラサンとトランスオクシアナ、クシャン朝、ガズナ朝、ティムール朝、ムガル帝国等の諸文明を揺籃したと言及したりしている。ここからは、ここで用いられる中央アジアと南アジアとは、厳密な地理的区分というよりも、ユーラシア大陸を横断あるいは縦断する広域地域を指すと考えられる。この他にも、両国間には、経済・貿易、鉄道敷設、エネルギー供給、教育、人道支援等の多岐にわたる分野で関係が強化されている。実際、アフガニスタンの輸入電力量の約50%はウズベキスタンから供給されている(注:但し、技術的問題から供給量が一時的に制限される等、不安定な側面もある)。

2021年8月以降に関し、同年10月16日にウズベキスタンのサルドール・ウムルザコフ副首相が、タリバンのアブドゥルサラーム・ハナフィー副首相代行(ウズベク人)と会談するなど、承認はしないながらも、実務的な関与を開始した。また、2022年7月26日には、ウズベキスタンは国際会合「アフガニスタン:安全保障と経済開発」を主催し、同会合にはタリバンからモッタキ外相代行が出席した。また、タリバンは2024年10月、アブドゥルガッファール・バフル大使をウズベキスタンに派遣し、バフチヨル・サイドフ外相に信任状を捧呈させた。並行して、同年11月20日には、ウズベキスタンのオイベック・ウスマノフ特命全権大使がタリバンのモッタキ外相代行に信任状を捧呈した。ウズベキスタンは依然としてタリバンを政府承認していないが、両国が相互に信任状を受理していることから、両国関係は「事実上の承認」状態とみなすことができる。

(2) 強まる経済面での関与

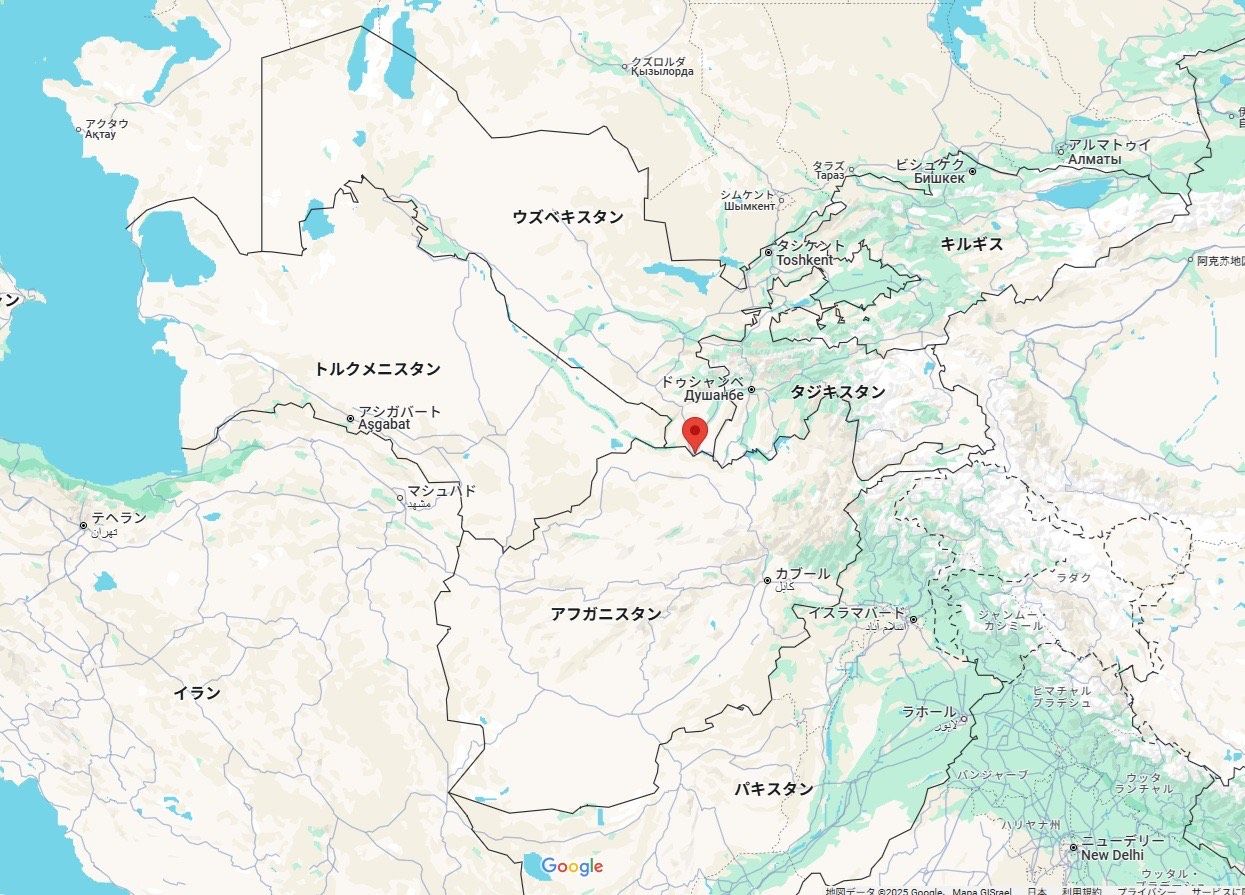

ウズベキスタンのタリバンとの関与は、政治面だけに留まらない。経済・貿易面でも、ミルジヨーエフ政権はタリバンとの実利的関与を模索している。象徴的なのが、ウズベキスタン南部の街テルメズ(図表1)に開設された国際貿易センターである。筆者が2024年9月に同地を訪問した際、同センター内には外資系ホテル「ヒルトン・ガーデン・イン・(400部屋)が併設されていることを確認するなど、開発に向けたウズベキスタンの国家的意思を感じさせた(写真2)。

図表1 テルメズの位置関係図(出所:Google Map)

写真2 国際貿易センター内にオープンしたヒルトン・ガーデン・イン(出所:2024年9月11日、筆者撮影)

同センター利用に際しては、アフガニスタン国籍保有者は、15日間であればビザは不要である。食品や生活雑貨を扱うA区と、繊維製品を扱うB区に分かれ、A区は400の小さな区画に分けられている。真新しい施設にアフガニスタンやウズベキスタンのビジネスパーソンが、各々の調達した商品を運び込んでいた(写真3)。

写真3 国際貿易センター内でジャムやジュースなどの食品を販売するブース(出所:2024年9月11日、筆者撮影)

この他、同センターには、中央アジア大学の分校も設けられており、学生向けホステルも併設されている。また、レストラン、倉庫、ガソリンスタンド等が備えられており、南部テルメズにおける総合的な開発の象徴と位置付けられているようだ。ウズベキスタンとしては、タリバンに対して無償資金協力を提供するのではなく、アフガニスタンが経済的に自立できるよう、持続可能性がより高いビジネス関係強化に注力しているとみられる。筆者がインタビューした同センター職員は、パキスタン南部のカラチ港に接続することが同センター開設の目的のひとつだと述べていた。

(3) 国連専門機関のロジスティクス拠点としての関与

また、ウズベキスタンは、国連専門機関が実施する人道支援のロジスティクス拠点としての重要な役割を果たしている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)、国際移住機関(IOM)等の対アフガニスタン支援におけるロジスティクス機能は、テルメズ貨物センターに集約されている(写真4)。

写真4 テルメズ貨物センターにある国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)倉庫(出所:2024年9月11日、筆者撮影)

筆者がテルメズ訪問時に同貨物センターを訪れ職員に聴き取りをしたところ、UNHCRのロジスティクス施設には、貨物機4機、トラック700台を手配する能力が備えられているとのことであった。また、同じく訪問したWFPのロジスティクス施設は、月間2万トンの小麦、豆、油等の基礎食品を支援の必要な人々に送り出す能力を有しており、鉄道、道路、河川、空路を組み合わせながら、アフガニスタン国内に人道支援物資を供給している。同貨物センターは、国連とウズベキスタンの合意の下で運営されており、経済分野での復興が遅れているアフガニスタンの人々に支援を届ける上で重要な役割を果たしている。

(4) 在外アフガニスタン人への教育面での関与

さらに、ウズベキスタンは、教育分野でもアフガニスタンを支えている。国連開発計画(UNDP)によって運営される「在テルメズ・アフガニスタン市民の訓練のための教育センター」(ECTAC)は、ウズベキスタン在住アフガニスタン人への教育支援を行っている(写真5)。

写真5 テルメズにあるアフガニスタン人向け教育施設(出所:2024年9月11日、筆者撮影)

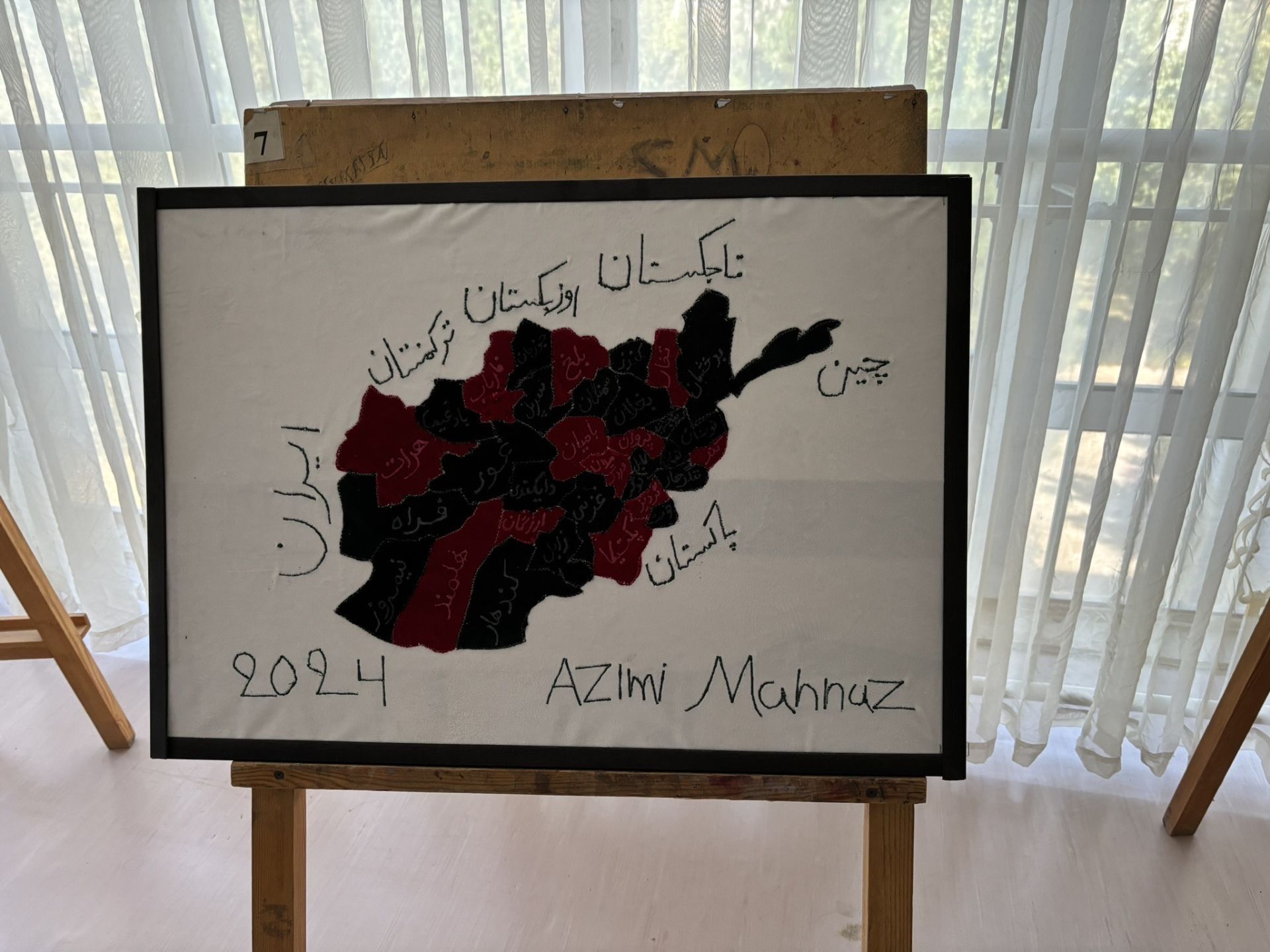

同センターには、教室、図書館、実験室、コンピューターセンター等が併設されている他、基礎教育に加えて、裁縫・刺繍、絨毯制作、職業訓練等を行っており、これまでに336人のアフガニスタン人が訓練を修了している(写真6)。タリバン復権に伴いアフガニスタンの教育政策に変更がみられるため、ウズベキスタン政府、国連、タリバン暫定政権の間で今後の学生受け入れに関する調整が続けられていると筆者が訪問した際に聞いたが、将来的に数百人規模の新規学生を受け入れる計画であるという。

写真6 アフガニスタン人学生が制作した刺繍作品(出所:2024年9月11日筆者撮影)

4.ウズベキスタンが積極姿勢を講じる背景

それでは、ウズベキスタンは何故、アフガニスタンとの実利的関与を模索するのだろうか?

第1に、二重内陸国であるウズベキスタンにとって、海につながるルートの確保は死活的重要性を有する問題である。このため、アフガニスタンを「ブラック・ボックス」とせず、同国を経由して、パキスタンのカラチ港、および、イランのバンダル・アッバース港とチャーバハール港につながることは、ウズベキスタンの国益に資する。こうした理由から、ウズベキスタンは隣国として、アフガニスタン経済の正常化を念頭に、タリバンとの実利的関与を図っていると考えられる。

第2に、ウズベキスタンは、アフガニスタンから治安上の脅威が北上し自国に迫ることを避けたいのだと考えられる。タリバンは2020年2月29日に米国と締結したドーハ合意に基づき、アフガニスタン領を他国に危害を加えるために使用させないと公約している。しかし、2022年7月31日に首都カブール中心部で発生したアルカイダ(AQ)のザワヒリ指導者殺害事件が示すように、アフガニスタンにはAQやISKPが依然潜伏しているとみられる。更なる経済発展のため投資誘致をしたいウズベキスタンにとって、イスラム過激思想の流入、ひいてはウズベキスタン国内の治安悪化はなんとしても避けたい事態であろう。

第3に、上記2点とも関連し、ウズベキスタンとしては中央アジアと南アジアをつなぐ結節点(ハブ)としての役割を担い、広大な市場へのアクセスを獲得したいものと考えられる。アフガニスタンは人口3000~4000万人の人口を有しており、加えて桁違いの人口を誇るインド、パキスタンにも自国のエネルギーや特産品を輸出できればウズベキスタン経済に大きな効果をもたらす。

これらに加えて、アフガニスタンを巡っては米軍完全撤退(2021年8月)に伴い米国のプレゼンスが減退し、一方でロシアがウクライナ侵攻(2022年2月)を経て中央アジアでのプレゼンスを減退させるなか、ウズベキスタンは目の前にある「新たな現実」に適応し、自国のプレゼンスを増大させようとの戦略的意図を有しているともいえる。実際のところ、ウズベキスタンが講じる民間分野を中心とする貿易関係の構築は、欧米諸国が往々にして用いる無償資金供与を柱とした経済関係の構築と異なり、持続可能性が高く、アフガニスタンの経済的自立に資するものであるといえる。タリバンとしても、同勢力を政府承認する国がひとつもないなか、また人民からの支持を得続けるために経済状況の改善が喫緊の課題となるなか、ウズベキスタンの積極性を歓迎すべき状況だ。

なお、両国間にはクシュ・テパ運河の建設を巡り水利権の問題が存在しており、ウズベキスタンとしてはタリバンと良好な関係を築くことで、こうした諸問題をうまくマネージしたいとの思惑もあるだろう。

第1に、二重内陸国であるウズベキスタンにとって、海につながるルートの確保は死活的重要性を有する問題である。このため、アフガニスタンを「ブラック・ボックス」とせず、同国を経由して、パキスタンのカラチ港、および、イランのバンダル・アッバース港とチャーバハール港につながることは、ウズベキスタンの国益に資する。こうした理由から、ウズベキスタンは隣国として、アフガニスタン経済の正常化を念頭に、タリバンとの実利的関与を図っていると考えられる。

第2に、ウズベキスタンは、アフガニスタンから治安上の脅威が北上し自国に迫ることを避けたいのだと考えられる。タリバンは2020年2月29日に米国と締結したドーハ合意に基づき、アフガニスタン領を他国に危害を加えるために使用させないと公約している。しかし、2022年7月31日に首都カブール中心部で発生したアルカイダ(AQ)のザワヒリ指導者殺害事件が示すように、アフガニスタンにはAQやISKPが依然潜伏しているとみられる。更なる経済発展のため投資誘致をしたいウズベキスタンにとって、イスラム過激思想の流入、ひいてはウズベキスタン国内の治安悪化はなんとしても避けたい事態であろう。

第3に、上記2点とも関連し、ウズベキスタンとしては中央アジアと南アジアをつなぐ結節点(ハブ)としての役割を担い、広大な市場へのアクセスを獲得したいものと考えられる。アフガニスタンは人口3000~4000万人の人口を有しており、加えて桁違いの人口を誇るインド、パキスタンにも自国のエネルギーや特産品を輸出できればウズベキスタン経済に大きな効果をもたらす。

これらに加えて、アフガニスタンを巡っては米軍完全撤退(2021年8月)に伴い米国のプレゼンスが減退し、一方でロシアがウクライナ侵攻(2022年2月)を経て中央アジアでのプレゼンスを減退させるなか、ウズベキスタンは目の前にある「新たな現実」に適応し、自国のプレゼンスを増大させようとの戦略的意図を有しているともいえる。実際のところ、ウズベキスタンが講じる民間分野を中心とする貿易関係の構築は、欧米諸国が往々にして用いる無償資金供与を柱とした経済関係の構築と異なり、持続可能性が高く、アフガニスタンの経済的自立に資するものであるといえる。タリバンとしても、同勢力を政府承認する国がひとつもないなか、また人民からの支持を得続けるために経済状況の改善が喫緊の課題となるなか、ウズベキスタンの積極性を歓迎すべき状況だ。

なお、両国間にはクシュ・テパ運河の建設を巡り水利権の問題が存在しており、ウズベキスタンとしてはタリバンと良好な関係を築くことで、こうした諸問題をうまくマネージしたいとの思惑もあるだろう。

5.おわりに:ウズベキスタンの事例が示す教訓

本稿を通して、ウズベキスタンは、政治、経済・貿易、人道支援、鉄道敷設、電気・エネルギー、教育等の様々な分野で、アフガニスタンとの関係拡大を図っていることが明らかとなった。ウズベキスタンは、アフガニスタンの内政問題に関して多くを口出しせずに、同国が経済的に自立できるよう側面支援しているようにみえる。こうしたアプローチは、タリバンの女性政策を「ジェンダー・アパルトヘイト」と厳しく糾弾しつつ、一方的制裁を課しながら行動変容を促す欧米諸国のアプローチとは大きく異なるものである。なお、ウズベキスタン人の多くには、他の隣国で往々にしてみられるような、アフガニスタン移民・難民に対する差別的感情がみられない点も特筆される点である。

ウズベキスタンの事例は、日本に対してどのような含意をもつのか。日本はG7の一員としてあらゆる国際問題に関して欧米諸国と足並みを揃える対応を講じているものの、アフガニスタンに関しては、2022年9月に在アフガニスタン日本大使館の活動の部分的再開に踏み切るなど、他のG7諸国に比して一歩踏み込んだ対応をしている。日本政府高官は会うべきタリバン暫定政権高官のランクに制限を設けず、日々協議を重ね、日本側の懸念事項を伝えつつ、タリバン側の要望にも耳を傾けているようである。実際の問題として、大きく考えの異なる相手がおり、彼ら/彼女らと共存していく上において、これはあるべき対応と呼べるだろう。アフガニスタンの孤立化を防ぎ再びテロの温床としないことは、日本の国益に資するものでもある。

現在の世界を見渡せば、米国の単独覇権が揺らいでおり、二重基準、一方的制裁、人的・物的搾取、植民地主義の遺制等を底流として、現行の国際秩序に対する「異議申し立て」があちらこちらで散見される。BRICSやSCOの拡大、グローバル・サウスの台頭、中国・ロシア・イラン・北朝鮮の接近等もこうした大きな潮流のなかで捉えられるだろう。そうであるとするならば、日本としては激動する国際秩序、ひいてはユーラシア秩序の変容のなかで、多くの国から広範な支持を得られる位置取りを模索する必要がある。我々(we)/彼ら(they)といった二項対立で物事を考えることや、欧米諸国にとって都合のよい物語(narrative)を自明のものとして受け入れることは諸刃の剣になり得る。

こういった点からも、ウズベキスタンのタリバンに対する実利的関与は、日本としても学ぶべきところの多い先例であるように筆者の目には映る。また、日本の対アフガニスタン政策の視点のみならず、ユーラシアの地政学的要衝である中央アジアにおいていかにプレゼンスを確保するのか、ウズベキスタンの優秀な若手人材をいかに呼び込むか等といった点も、外交場裏で発言権を維持する必要に迫られるとともに、国内では少子高齢化が進む日本にとって戦略的に検討すべきテーマとなるだろう。

ウズベキスタンの事例は、日本に対してどのような含意をもつのか。日本はG7の一員としてあらゆる国際問題に関して欧米諸国と足並みを揃える対応を講じているものの、アフガニスタンに関しては、2022年9月に在アフガニスタン日本大使館の活動の部分的再開に踏み切るなど、他のG7諸国に比して一歩踏み込んだ対応をしている。日本政府高官は会うべきタリバン暫定政権高官のランクに制限を設けず、日々協議を重ね、日本側の懸念事項を伝えつつ、タリバン側の要望にも耳を傾けているようである。実際の問題として、大きく考えの異なる相手がおり、彼ら/彼女らと共存していく上において、これはあるべき対応と呼べるだろう。アフガニスタンの孤立化を防ぎ再びテロの温床としないことは、日本の国益に資するものでもある。

現在の世界を見渡せば、米国の単独覇権が揺らいでおり、二重基準、一方的制裁、人的・物的搾取、植民地主義の遺制等を底流として、現行の国際秩序に対する「異議申し立て」があちらこちらで散見される。BRICSやSCOの拡大、グローバル・サウスの台頭、中国・ロシア・イラン・北朝鮮の接近等もこうした大きな潮流のなかで捉えられるだろう。そうであるとするならば、日本としては激動する国際秩序、ひいてはユーラシア秩序の変容のなかで、多くの国から広範な支持を得られる位置取りを模索する必要がある。我々(we)/彼ら(they)といった二項対立で物事を考えることや、欧米諸国にとって都合のよい物語(narrative)を自明のものとして受け入れることは諸刃の剣になり得る。

こういった点からも、ウズベキスタンのタリバンに対する実利的関与は、日本としても学ぶべきところの多い先例であるように筆者の目には映る。また、日本の対アフガニスタン政策の視点のみならず、ユーラシアの地政学的要衝である中央アジアにおいていかにプレゼンスを確保するのか、ウズベキスタンの優秀な若手人材をいかに呼び込むか等といった点も、外交場裏で発言権を維持する必要に迫られるとともに、国内では少子高齢化が進む日本にとって戦略的に検討すべきテーマとなるだろう。

KENTA AOKI

青木 健太

公益財団法人中東調査会研究主幹。2001年上智大学卒業、2005年英ブラッドフォード大学大学院平和学修士課程修了(平和学修士)。専門は現代アフガニスタン・イラン政治。2005年からアフガニスタン政府地方復興開発省・国連開発計画(UNDP)DIAG調整官、在アフガニスタン日本国大使館書記官などとして同国で約7年間勤務。帰国後、外務省国際情報統括官組織専門分析員、お茶の水女子大学講師を経て現職。著作に、『タリバン台頭――混迷のアフガニスタン現代史』(岩波書店、2022年)、『アフガニスタンの素顔――「文明の十字路」の肖像』(光文社、2023年)、他。