- 吉田 智聡

- 平和構築全般

イエメン内戦概況解説

―「紛争のリンケージ」に着目して―

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。

※本記事はガザ地区での停戦が発効する前の2024年12月末に執筆された。

内戦の基本構造

2015年以降続くイエメンの武力紛争(以下イエメン内戦)は、死者数が37万名を超えたとみられており、その劣悪な人道状況や国際社会の関与不足から「世界最悪の人道危機」や「忘れられた内戦」と呼ばれる[1] 。本稿ではイエメン内戦の基本構造を整理した上で、2023年10月以降のガザ紛争によるフーシー派の行動変化や、同紛争がイエメン内戦へ与える影響を考察する。

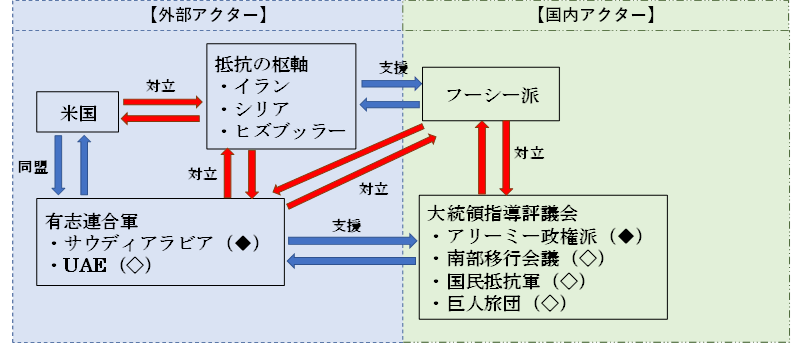

イエメン内戦は、イエメン国内のアクター間の内戦に国外のアクターが関与する「国際化した内戦(internationalized civil war)」であり、筆者は国内・地域・国際レベルでの争いを反映した「入れ子の構造」であると説明してきた[2] 【図1参照】。武装組織「フーシー派」は、イエメンのローカルな宗派であるザイド派の復興運動に起源を持ち、2000年代から政府の対米政策や腐敗を糾弾する反政府勢力としての色合いを強めていった。同派は2014年にクーデターにより首都サナアを掌握し、足元では国内人口の約70%(推定約2,300万人)を支配下に置いている。イラン等からの支援を受ける同派は、2015年に自派の政府を発足させており、自派政府こそがイエメン国家の正統な代表であるとの立場を取る。大規模な民間動員やイラン等からの支援の結果、同派は内戦以前の国軍よりも大規模かつ高度に武装した軍隊を保有するに至った。また同派による9年以上の統治は人権侵害等の問題を抱えつつも一定程度の成功を収めており、フーシー派を非国家主体ではなく「事実上の国家(de facto state)」とみなす向きもある。すなわち、フーシー派は元来政権を批判する反政府勢力に過ぎなかったものの、今日ではイエメン国家の主権を巡る争いを繰り広げている。

フーシー派と対峙するのが国際社会から正統なイエメン政府と認められている国際承認政府であり、政権交代後の2022年4月以降はラシャード・アリーミーを大統領とする「大統領指導評議会」という組織がこれに該当する。しかし大統領指導評議会は反フーシー派諸勢力の寄り合い所帯という性格が強く、実際には各組織が武力衝突を含む抗争を繰り広げてきた。イエメン共和国の政府であるはずの大統領指導評議会に、共和国南部の分離独立を掲げる「南部移行会議」が参加していることは、いかに大統領指導評議会が呉越同舟であるかを示しているであろう。アラブ首長国連邦(以下UAE)の代理勢力とみなされている南部移行会議は、国際承認政府が暫定首都と位置付けるアデンなど、南部を勢力圏としている。同じくUAEの代理勢力とみなされる「国民抵抗軍」は南西部タイズ県を支配している。他方で主にサウディアラビアと連携するアリーミーを中心とした「アリーミー政権派」は、砂漠の非居住地域を含む東部など限定的な支配に留まっている。またフーシー派と大統領指導評議会以外に、「アラビア半島のアル=カーイダ(AQAP)」が南部のアブヤン県を中心に活動しており、足元では主に南部移行会議を攻撃対象としている。

地域大国であるイランとサウディアラビア、および準大国化しつつあるUAEは、イエメンをアリーナとして地政学的競争を展開してきた。イランや同国が主導する反西側ネットワーク「抵抗の枢軸」の各組織は、フーシー派への兵器供与や軍事教練を実施した。サウディアラビアは2015年にUAE等との有志連合軍を結成し、国際承認政府(アリーミーの前任で当時の大統領アブドゥラッブ・ハーディー)の要請を受けて軍事介入を行った。有志連合軍は陸海空の封鎖や空爆を実施したが、イラン等の支援を受けるフーシー派の頑強な抵抗を受け、イエメン国内の前線は膠着した。またUAEは有志連合軍加盟国であるにもかかわらず、自国の利益を最大化することを目的として、イエメン領であるソコトラ島の占拠や当時国際承認政府に未加盟であった南部移行会議への支援、国際承認政府側イエメン軍への空爆などを行った。すなわち、イエメンにおける地政学的競争にはイラン対サウディアラビアだけでなく、サウディアラビア対UAEという側面も看取される。

中東地域安全保障を左右してきた米国は従来、イエメン内戦への直接介入を避け、有志連合軍への支援を通したイランおよびフーシー派との対峙を選択してきた。米国が間接関与を選択した理由として、イエメン内戦に巻き込まれることを避け、中東からアジア太平洋地域へ戦略的重心を移す「リバランス戦略」の推進を目指していたためと理解される。またイエメンにおける米国の優先事項は、AQAP指導部の斬首作戦であったことも一因と考えられる。このほかに米国議会ではイエメンの人道状況やサウディアラビアの人権問題などに鑑みて、民主党左派が米国の支援停止にかかる決議採択を主導してきた。

(注1)大統領指導評議会の中で、サウディアラビアの代理勢力と評される組織を(◆)、UAEの代理勢力と評される組織を(◇)とした。

(注2)代表的なアクターを記載した図であり、全てのアクターを示したわけではない。

(出所)筆者作成

2022年4月の停戦は、サウディアラビア・フーシー派双方の越境航空攻撃停止や、イエメン国内の前線における衝突の烈度低下をもたらしたことで、内戦の局面を転換させた。この状態は停戦合意の延長に失敗した2022年10月以降も概ね継続しており、停戦には至らずとも比較的低烈度が維持されているため、イエメン人はこれを「戦争でも平和でもない状態」と呼んでいる。介入を主導してきたサウディアラビアはフーシー派を軍事力で排除できないことを悟り、和平合意締結によるイエメン内戦からの撤退や国家安全保障体制の再構築を目指しているとみられる。対するフーシー派は「戦争でも平和でもない状態」を利用して、海上戦力の増強や空爆耐性を高めるために地下施設の建設を進めたと指摘されている[3]。

停戦中および「戦争でも平和でもない状態」の間、フーシー派とサウディアラビアは和平合意締結にかかる交渉を進め、後者は3段階で構成される和平合意を提示したとみられる[4]。フーシー派は大統領指導評議会を交渉相手とみなさず、サウディアラビアとの直接対話に固執してきたが、これは大統領指導評議会に対する同派の軍事的優位を反映したものであるとともに、同派のハードライナー的な交渉姿勢を顕著に示している。

ガザ紛争を機に変容したフーシー派

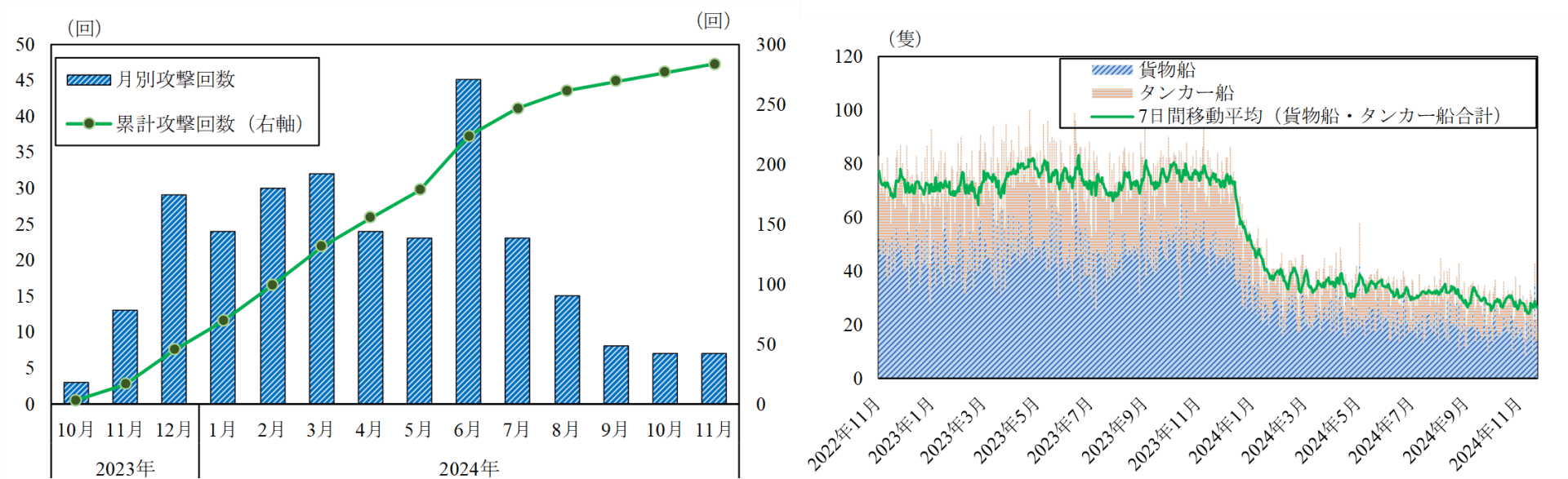

フーシー派は国際承認政府や有志連合軍を主敵としてきたが、2023年10月以降のガザ紛争を境に、パレスチナ支援を大義としてイスラエルやその同盟国たる米国等を攻撃するようになった。同月からイスラエル南部エイラートへの航空攻撃を開始し、翌11月以降は紅海・アデン湾等における船舶の通航を妨害するようになった。同派の海洋攻撃を受けて、各国海運企業はスエズ運河から喜望峰への迂回に切り替えている。フーシー派の対外攻撃回数は2024年6月をピークに減少傾向にあるものの、スエズ運河を通航する船舶数は回復しておらず、企業がリスク回避の姿勢を維持していることが分かる【図2参照】。米国国連次席大使によれば、イランからフーシー派への兵器供与は前例のない規模[5]になっており、実際に同派は水中無人機(UUV)などガザ紛争以前に保有していなかった兵器を取得した[6]。同派の対艦ミサイルや水上無人機(USV)、UUVを用いた攻撃は、従来のソマリア沖海賊とは異なる次元の脅威を紅海・アデン湾海域にもたらしている。

フーシー派の脅威に対処すべく米国や英国は2024年1月以降、無人航空システム等に対する戦術爆撃を通した抑止を目指してきたが、足元では国防省司令部等のより戦略性の高い対象を空爆している。イスラエルはフーシー派支配下の港湾都市ホデイダへの戦略爆撃を実施しており、同派によるテルアビブ等への攻撃に対する報復の姿勢を鮮明にしている。是非は別として、これらの攻撃が停戦合意以降強化され続けてきたフーシー派の軍事力を一定程度低減させるとともに、斬首作戦等の指導部への攻撃に拡大する可能性を、同派は恐れている側面がある。

ガザ紛争を契機とするフーシー派の国際政治上の存在感の高まりを受けて、それまでイエメン内戦に関与してこなかったロシアは、同派との連携強化に乗り出している。ロシアはイランの仲介の下、フーシー派へ超音速対艦巡航ミサイルの供与に関する協議を進めているとされる。またロシア軍の要員がフーシー派支配地域に派遣された上で、同派の商船ターゲティングにかかる支援を行っているとも報じられた[9] 。ウクライナ戦争を戦うロシアは、フーシー派の対外攻撃によって紅海方面に米国の資源が投入される状況に利益を見出していると考えられる。他方でフーシー派はオマーン拠点の企業を介して、数百名規模のイエメン人をロシア軍に送り込んでいることが明らかになった。以上のように従来関係が弱かったロシアとフーシー派が、ウクライナ戦争とガザ紛争を機に反米・反西側という共通項で連携を深めている側面がある。より抽象的にいえば、ある紛争と別の紛争の当事者たちが利害関係によって結びつき、それぞれの紛争に影響を及ぼす「紛争のリンケージ」とでも呼ぶべき現象が起きていると考えられる。紛争のリンケージは反米・反西側陣営に限定されるものではなく、「敵の敵は味方」という論理で成り立っている側面がある。先般『ワシントン・ポスト』が報じたようにウクライナ軍がシリア反政府軍にドローン供与等を行い、ロシアの盟友であるアサド政権崩壊を支援したのが事実であれば、これも紛争のリンケージの一例といえよう[10] 。

遠のくイエメン内戦の政治的解決

2024年12月に起きたシリアのアサド政権崩壊を受けて、イエメンの反フーシー派諸勢力は劇的な軍事的決着が自国でも再現されることを少なからず期待している側面がある。例えば、国民抵抗軍の最高指導者は「ダマスカスが目撃したものを、サナアが目撃することは疑いようがない」と述べた。しかし、シリアのような劇的な軍事的決着をイエメンで期待することは難しい側面がある[11]。第1にロシア軍からの航空支援や「抵抗の枢軸」からの陸戦支援に依存していたアサド政権軍と比して、フーシー派は内戦全期間を通して自派の軍が主体となって戦闘を進めてきた。そのため、アサド政権軍の決定的な敗因である戦闘放棄や潰走が生じるかは疑わしい。第2にフーシー派の支配地域は首都サナア(標高約2,300m)を含めて山岳地帯が多く、(平野部である西海岸地域を除いて)急激に前線を押し上げることは難しいと考えられる。第3に、仮にフーシー派劣位の戦闘が進み自派の存立に関わる事態に至った場合、同派は航空・海上戦力を用いてサウディアラビアやUAEへの攻撃を再開し、大統領指導評議会各組織へ戦闘を停止させるよう両国に圧力をかけるであろう。これほどに高烈度な内戦再開はメインシナリオではないものの、仮にそうなれば、イエメンの凄惨な人道状況の更なる悪化は避けられない。

軍事的決着ではなく政治的解決を追求するのであれば、国連安保理専門家パネルが2024年版最終報告書で指摘したように、フーシー派は和平合意締結に先立って紅海等での攻撃を停止しなくてはならない。同派が海洋安全保障上の脅威となっている現下、フーシー派を含むイエメン統一政府の樹立へ向けた和平合意を締結することは難しいためである。そして同派の攻撃停止は、即座かつ無条件でなければならないことは論を俟たない。他方で和平合意を通したイエメン内戦の政治的解決を実現する上で、一見すると回り道のように映るかもしれないが、国際社会にはガザ地区における停戦やイスラエルの国際法遵守実現に向けた実効的な取り組みが求められている。フーシー派がガザ紛争で支持を拡大させた根底には、イスラエルの過剰な軍事作戦や長年の入植活動、それらを容認してきた米国に対する中東・イスラーム諸国の民衆レベルでの反感があり、同派は民衆の反感を自派に利する形で用いている。米国やイスラエルによる上記の振る舞いが改められない限り、フーシー派のプロパガンダは一定の訴求力を有し続けてしまうであろう。そしてフーシー派と大統領指導評議会の勢力がある程度まで均衡しなければ、同派が交渉に真摯に取り組むことや、同派から譲歩を引き出すことは期待しがたい。和平合意の前提である紅海での攻撃停止を実現し、同派の支持要因を取り除いて交渉を可能な限り対等な状態に近づける上でも、ガザ紛争の早期終結が望まれよう。

本稿で示した見解は筆者個人の見解に基づくものであり、防衛省・自衛隊を代表するものではない。

[1] Assessing the Impact of War in Yemen: Pathways for Recovery,” United Nations Development Programme (UNDP), November 23, 2021, https://www.undp.org/yemen/publications/assessing-impact-war-yemen-pathways-recovery.

Erin K. Jenne and Milos Popovic, “Managing Internationalized Civil Wars,” Oxford Encyclopedia of Politics, September 26, 2017.

Erin K. Jenne and Milos Popovic, “Managing Internationalized Civil Wars,” Oxford Encyclopedia of Politics, September 26, 2017.