- 鈴木 佑記

- 平和構築全般

アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(3)

海民ウラク・ラウォイッの〈先住民〉運動

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。

4.リペ島の観光開発と〈先住民〉意識の高まり

4.1.国立公園への登録

リペ島を含む51の島々がタルタオ国立公園として指定されたのは1974年のことである。これを契機として、それまでアダン諸島の複数の島の沿岸をキャンプ地とし、散在していたウラク・ラウォイッはリペ島とアダン島の一部に集住させられるようになった。初代タルタオ国立公園所長のブンルアン・サーイソーン[19]が、当時のアダン諸島は人口が増えて自然環境が悪化しつつあるのを懸念していたこと、また国立公園を訪れる観光客に海民の文化や儀礼を見てもらおうと考えたこと、それらがウラク・ラウォイッを特定の地に集めた理由であった[Darunai 2007:39, 43-44]。言葉を換えるならば、ウラク・ラウォイッの集住化は、アダン諸島内外の人の移動を規制し、島嶼域の森林・海洋資源を保全し、海民を観光資源として活用するための施策であった。約10年にわたってカナダとアメリカで国立公園と野生動物の管理方法について学んだブンルアンは、その知識をタイの国立公園管理に導入したものと思われる。

かくしてブンルアンの思惑通りとなる。アンダマン海に浮かぶ他の島々と同様に、国立公園指定をきっかけとしてリペ島に観光客が押し寄せるようになった。1980年に本土とリペ島を結ぶ定期船が開通すると島を訪れる人数も増えて、1983年から1984年にかけては、当時のリペ島の村長が7つのバンガローを建設して「リペ・リゾート」を開いた。観光客の増大とともに島内のインフラも整備されるようになり、1998年に最初のオートバイがリペ島に持ち運ばれ、2005年には50台以上が走るようになった[Narumon et al. 2016:15, 54]。筆者が初めてリペ島の地を踏んだ2001年は、まさにこれから大量の観光客を受け入れるために、本格的な観光開発が推し進められようとした時期だったのである(本連載第1回目の記事を参照)。

急激に観光開発が進んだリペ島ではあるが、それでも1980年代半ばまでは、船に乗って移動性の高い生活を営み、リペ島とアダン島の複数のビーチを拠点に生活するウラク・ラウォイッも少数ながらいたようである[Supin 2007:11]。逆説的にみれば、バンガロー等の宿泊施設が増え、オートバイがタイ本土から次々と持ち込まれるようになった2000年代には、ウラク・ラウォイッが自由に島嶼間を移動し、ビーチでキャンプ地を設けるのは難しくなっていったということでもある。ちょうどその頃、ディベロッパーがリペ島の土地を買い漁る動きが目立つようになっていた。

4.2.土地問題

リペ島の開拓者ト・キリーは、リペ島の沿岸一帯を、妻とその子どもたちに譲ったとされる。そうではあるが、土地保有を示す権利証[20]が手渡されたわけではなく、口頭で分配されたと考えられている。第2次世界大戦後はタオケーを中心とするタイ人がリペ島に流入するが、その数は少数であり、ウラク・ラウォイッが利用する土地であることに変わりはなかった。

リペ島で土地をめぐる問題が発生するのは島内のインフラが整備され始め、観光開発が本格化する2000年代前半以降のことである。土地の権利を主張するタイ人がリペ島に入り込み、法的な証書を金科玉条として、沿岸部に住むウラク・ラウォイッをどんどん内陸へ追いやっていったのである[21]。土地権利証を所有する者の中には、ト・キリーの子どもや孫もいた。ところが彼らは、観光開発により高騰した地価に心が揺らぎ、ディベロッパーへ売り払ったあと、リペ島を離れてタイ本土へ移住した。アダン島村学校(1958年設立)(本連載第2回目の記事を参照)で教員をしているウラク・ラウォイッ女性のセーンソムは筆者に以下のように語った。

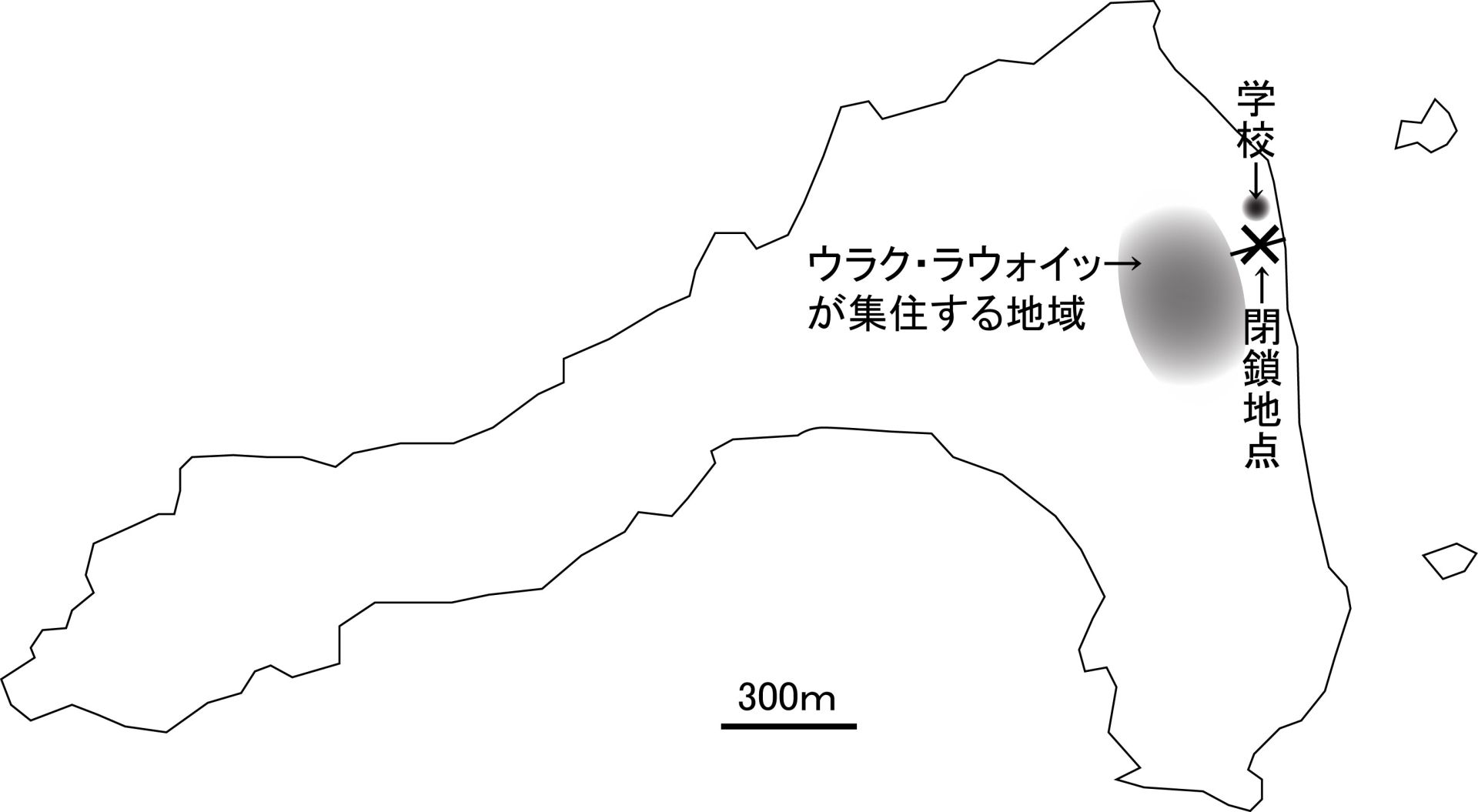

2014年に入ると、民間業者はレーヌーの所有する敷地内に柵を立てて、道を塞ぐようになった【地図3参照】。内陸に追いやられたウラク・ラウォイッの子どもたちが、アダン島村学校への通学に利用する道であり、男性が出漁するため砂浜に出るための道でもある。当初は木製の柵であったそうだが、筆者の訪問時には鉄製のものに変わっていた【写真10】。観光客が押し寄せるようになったリペ島には、島外から多くのディベロッパーが入り込み、1世紀以上利用してきたウラク・ラウォイッが住まう土地さえ奪われつつあるのだ。このレーヌーが直面している土地問題は、これまでにもテレビやインターネットを通じて全国に報道されている。

そして2023年1月、ついに政府がこの問題に対処するためその重い腰をあげた。当時の首相プラユット・チャンオーチャーがタイ王国国家警察庁副長官のスラチェート・ハックパーン警察大将を委員長とする、「リペ島の海民の土地紛争問題に関する真実と情報を調査する委員会」を設置したのである[24]。スラチェートは天然資源環境省の国立公園・野生動物・植物保全局と海洋・沿岸資源局、それに内務省土地局と法務省特別捜査局と連携して捜査に乗り出した。すぐに現地入りし、関係者への聞き取りを行ったあと、まず行政村(タムボン)の自治体長を、職務怠慢を理由に更迭した。レーヌーの土地に民間業者が柵を設けた件に関して、ウラク・ラウォイッの村民から度重なる苦情を受けていたにもかかわらず、何も対処していなかったことを理由とする。

さらに調査を続けると、国立公園当局の許可なく不法に宿泊施設を運営している100以上の業者を割り出し、訴訟手続きに入った。2023年8月29日、スラチェートは記者に対して、今後裁判所を通して柵を取り除く命令を出すこと、違法に発行された業者の土地権利証を無効にすること、そして海民に土地を割り当てることを明言している[Transbordernews 2023/8/29]。しかしその後、2024年に入るとスラチェートのオンライン賭博への関与が警察委員で疑われて免職されたため、リペ島の土地問題解決に向けた取り組みは進展していない(2024年10月現在)。

4.3.3組織の連携

タイ・コミュニティ基金が設立されたのは1992年のことである[25]。非営利型のいわゆるNGOであり、都市や地方に暮らす貧困層の生活の質を向上させることを使命としている。もともとは、立ち退きにあった困窮者や貧困者に対して水道や電気を供給する活動を行う4地方スラム・ネットワーク・グループという組織があり、そこから派生したのがタイ・コミュニティ基金だといわれる。設立時はアーバン・コミュニティ基金という名だったが、2002年に現在の団体名に変更した[26]。

タイは1980年代半ば以降、好調な経済成長を遂げて、主に都市部の開発が急激に進んでいた。そのためそれまで住んでいた土地から立ち退きにあうコミュニティが増えていた。また、地方から都市部へ出稼ぎにやって来る人たちが増え、彼らが住む場所が不足するという問題を抱えていた。それらの問題に対処するために、都市部の貧困層をターゲットとするプロジェクトを中心に進めていたが、活動の幅を徐々に広げ、地方でも業務を実施するようになった。そのため、都市部を意味するアーバンを団体名から取り払い、新たにタイを名乗るようになった。2004年12月26日にスマトラ沖地震が発生し、津波(以下、インド洋大津波)がマレー半島西岸一帯を襲い、甚大な被害が出た直後から、タイ・コミュニティ基金はタイ南部で活動を始めるようになった。この組織の重要人物は、2021年まで長きに渡りマネージャーを務めたプリダー・コンペンである[27]。

アンダマン海民ネットワークの設立年は2013年である[28]。モーケン、モクレン、ウラク・ラウォイッの3集団の海民を束ね、各コミュニティが抱える問題を外部に発信する役割を担っている。大本は、インド洋大津波後に設立されたナムケム村コミュニティ・ネットワークが核であった。ナムケム村はモクレンが多く住んでいる村として有名である。リーダーはマイトリー・チョンクライチャックというタイ人男性である。ナムケム村はタイで最も津波被害が大きかった地域であり、国内外からたくさんの支援団体が入っていた。支援に入ったNGO/NPOや政府機関はすべてナムケム村コミュニティ・ネットワークを通す必要がある。そのうちの一つにタイ・コミュニティ基金はあった。基金の指揮を執っていたプリダーはマイトリーとこの時に出会い、彼女は彼の仕事ぶりを評価するようになった。

こうして、タイ・コミュニティ基金はナムケム村コミュニティ・ネットワークを足掛かりとして、その他の海民コミュニティにも支援の手を広げていった。その過程で、タイ人のウィタワット・テープソンが頭角をあらわすようになる。彼が中心となり、各地の海民に呼び掛けて組織化をはかった。そうして設立されたのがアンダマン海民ネットワークである。そのような経緯があるため、アンダマン海民ネットワークの活動資金の一部は、タイ・コミュニティ基金からもたらされている。ウィタワットは、タップタワン村のモクレン・コミュニティの女性リーダーであるオーラワン・ハーンタレーと結婚して以降は、アンダマン海民ネットワークのコーディネーターとして獅子奮闘の活躍ぶりをみせている。なお、プリダーがタイ国家人権委員会の委員[29]に選出されたのを機に、タイ・コミュニティ基金のトップの座であるマネージャーの地位はマイトリーに承継されている。それが2021年のことである[30]。

トランスボーダーニュースは、2012年に設立された、非営利目的の独立系通信社である。30 年以上政治ニュースの分野で働いてきたジャーナリスト達によって共同設立された。タイを中心とする、国内外の社会的周縁者に焦点が当てられ、人権問題、少数民族が直面する資源利用の問題、立ち退き問題、民族偏見問題等、幅広いテーマで報道を続けている。これまでに、タイ国先住民評議会からマスメディア賞を2019年に受賞している。その他、2020年に公平なアジアのためのジャーナリズム賞、2021年にランシット大学よりサナンドン賞を受賞している。

トランスボーダーニュースで、主にタイ南部の動向を報道する記者がいる。タイ人男性のパーサコーン・チャムロンラートである。彼の義理の母は、タイ国家人権委員会の第3期委員を務めたトゥアンチャイ・ディーテート[31]である。実は彼女が第3期を終えた後、彼女のポストはプリダーに事実上譲られている。つまり、パーサコーンは義理の母を通じて、タイ・コミュニティ基金ともアンダマン海民ネットワークとも懇ろな間柄にあるわけだ。そのためか、パーサコーンは各地の海民が抱えている問題を頻繁に取り上げては、社会に積極的に発信している。タイ・コミュニティ基金やアンダマン海民ネットワークの動向も記事にすることが多く、3者の関係性の深さをうかがい知ることができる。

ここでようやく3組織がつながることになる。勘の良い読者はすでにお気づきであろう。リペ島の土地問題は、まずアンダマン海民ネットワークが問題を把握した。そしてその情報をタイ・コミュニティ基金とトランスボーダーニュースと共有する。筆者がインタビューをしたアダン島村学校の教員セーンソムは、アンダマン海民ネットワークの中枢にいる人物である。また彼女は、アンダマン海民ネットワークの実質的なリーダーであるウィタワットと肝胆相照らす仲である。リペ島の土地問題の記事がトランスボーダーニュースで初めて取り上げられたのが、民間業者が柵を立てた直後の2014年9月9日のことであった。トランスボーダーニュースの設立年が2012年、アンダマン海民ネットワークの設立年が2013年であり、2組織の連帯は初期から強固なものであったと想像できる。

4.4.海民集会

博士号取得後すぐにタイ随一の名門校チュラーロンコーン大学に奉職し、のちに「アンダマン・パイロット・プロジェクト(Andaman Pilot Project)」と呼ぶことになる計画をUNESCOと共に立ち上げた。当初は「タイ国、アンダマン海、スリン諸島、保護地域に暮らす先住民のための場所(A Place for Indigenous People in Protected Areas, Surin Islands, Andaman Sea, Thailand)」というプロジェクト名だったものが、次に「保護地域における先住民のための場所:アンダマン海岸域の先住民モーケンと国立公園当局のあいだで(A Place for Indigenous People in Protected Areas: The Indigenous Moken and Park Authorities along the Andaman Sea Coast)」という名前に変わり、最終的に「アンダマン・パイロット・プロジェクト」へと落ち着いた。プロジェクト名の変遷からわかるように、〈先住民〉が一つのキーワードになっていた。〈先住民〉としての海民という意識は、アンダマン海民ネットワークに引き継がれている。

第1回目の海民集会はナルモンが先導し、2010年10月6日から7日にかけて、パンガー県タクアパー郡役所の庁舎にて開催された。実は2010年は海民にとって記念すべき年である。同年6月2日に「海民生活再建政策指針」が閣議決定されたためである。その指針の要は、海民に土地所有を示す証書を発行し、国籍を付与するよう文化省を核とした関連省庁が動くこと、とまとめることができる。海民が特定の場所を長年利用してきた歴史的背景も考慮に入れて、海民の生活の場を確保すべきという考えが、指針で明確に示されている。つまり、海民の「先住性」を顧慮しようということである。国籍を付与する方針には、海民をタイ国民として保護し、問題を抱えている海民を法的に守ろうという意図がある。それは土地問題をも含む。

閣議で「海民生活再建政策指針」が決定された背景には、2007年に採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下、国連宣言)」の影響が少なからずある。日本でも翌2008年に衆参両議院本会議で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採択されたように、先住民や少数民族の権利を保護すべきという国際的な潮流が世界中を覆い尽くした。ただし、国連宣言後に日本政府が自国の先住民の存在を認める動きをみせたのに対し、タイでは一貫して自国の先住民の存在を認めていない。そうではあるが、少数民族の「先住性」に配慮した政策を実施する必要性に迫られたのであった。

話を戻そう。海民集会は、「海民生活再建政策指針」が閣議決定された年を狙って開催された。指針内容には、海民研究者のナルモンが深く関わっており、集会開催に向けて水面下で激しく動き回っていた。ナルモンは集会に文化省副大臣、文化省秘書官、社会開発・人間安全保障省民族局局長、タクアパー郡郡長といった役人を招いた他にも、タイ改革会議、タイ・コミュニティ基金、CODIからそれぞれ代表者を呼んでいる。注目すべきは、タイ改革会議からは、のちの2015年にタイ国家人権委員会委員に選ばれることになるトゥアンチャイが、そしてタイ・コミュニティ基金からも2021年に同委員に選出されることになるプリダーが参加している点である。後年アンダマン海民ネットワークが設立され、タイ・コミュニティ基金やタイ国家人権委員会が海民の強力な後ろ盾となる種はこの頃から播かれていたわけである。

【写真12】2022年11月撮影、第12回海民集会の会場となったタップタワン村の運営本部。真ん中に位置する木製の看板に英語で書かれた「先住民の文化(Indigenous Cultures)」の文字が見える。

【写真13】2022年11月撮影、海民集会のステージ上で、海民の子どもたちによって伝統的な踊りが披露されている。

政治力のある役人を集会の場に呼び込めば、必然的にテレビや新聞などのメディアも報道せざるをえない。それをアンダマン海民ネットワークは狙っている。事実、第1回目の海民集会からナータヤーやタッパニーといった、タイで著名なリポーターが司会進行役を務めており、Thai PBS等のテレビ局が取材撮影に毎回やって来る。そして集会の場で、各地の海民が直面している問題がメディアを通じて対外的に発信される。そしてそこで海民が繰り返し訴えるのが、アンダマン海における自分達の「先住性」である。

以下は、筆者が12回目の「海民集会」に参加した際に、壇上で声を震わせながら語った、リペ島のアダン島村学校先生セーンソムの言葉である。2022年11月26日のことである。丸括弧内は筆者による追記である。

アンダマン海民ネットワークという運動体、タイ・コミュニティ基金という資金源と政治的コネクション、トランスボーダーニュースというメディア、これら3組織が一体となってリペ島の土地問題を外部に発信しつづけた結果、行政を動かすことになったと考えて間違いない。リペ島のウラク・ラウォイッに代表されるように、近年タイでは、海民が自らをアンダマン海の〈先住民〉と捉え、土地や資源を利用する権利を外部に向けて訴える「先住民運動」が勢いを増してきている。

[19] 1933年6月2日、チェンマイ県生まれ。1958年にカセサート大学で森林学の学士号を取得後、農務省(現在の農業協同組合省)王立森林局に入庁し、1960年にはカオヤイ国立公園初代所長に就いた。その後、1963年から1967年にかけてカナダにおける野生動物・国立公園の管理状況を視察するとともに、アメリカ・グランドキャニオンのレンジャー・スクールにおいて訓練を受けた。一度タイへ戻った後、1969年からシラキュース大学大学院で学び、1973年に野生動物管理学の修士号を修得した。帰タイ後すぐに任命された仕事が、タルタオ国立公園の所長であった。

出典URL: https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark1962/(最終閲覧日:2024年10月1日)

出典URL: https://www.facebook.com/sgannews/(最終閲覧日:2024年10月1日)

出典URL: https://static.nhrc.or.th/file/content/document/25939/--1714370407.pdf(最終閲覧日:2024年10月1日)

参考文献

Darunai Jaroonthong. 2007. History of Urak Lawoi Community on Lipe Island, Satun Province A.D. 1950-2006. M.A. thesis. Bangkok: Sinlapakorn University.(in Thai)

Narumon Arunotai, Paladej Na Pombjra, Usa Khotsiphet, Kingkeaw Buaphet. 2016. History and Interesting Things on the Cultural Route of Urak Lawoi Community on Lipe Island, Satun Province. Bangkok: Chulalongkorn University Social Research Institute.(in Thai)

Supin, Wongbusarakum. 2007. The Urak Laowi’ of the Adang Archipelago, Thailand. Bangkok: Themma Group.

Transbordernews 2023/8/29(最終閲覧日:2024年4月23日)

「法務省次官が航空地図を証拠として提示後、『ビック・ジョーク』は9月15日にリペ島の第11区画の利権文書を無効にすることを保証、また土地局に対し第157条の遵守を迅速に済ませるよう指示したことで、14人の海民は起訴されないことが決まり安堵」

https://transbordernews.in.th/home/?p=35224

(in Thai)