- 鈴木 佑記

- 平和構築全般

アンダマン海に浮かぶリペ島の土地問題(1)

タイ南部の「秘境」

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。

1.タイ最後の群島

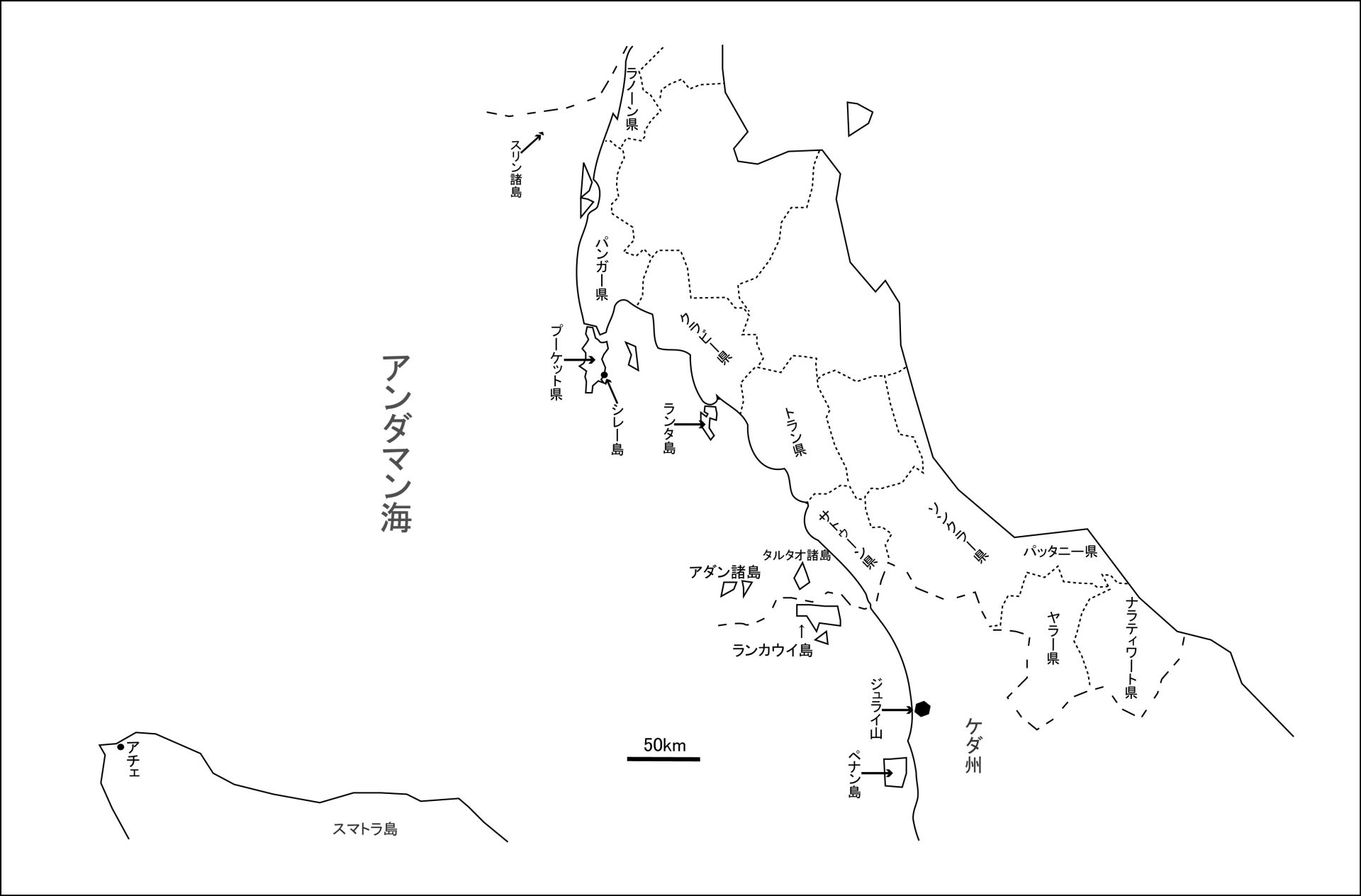

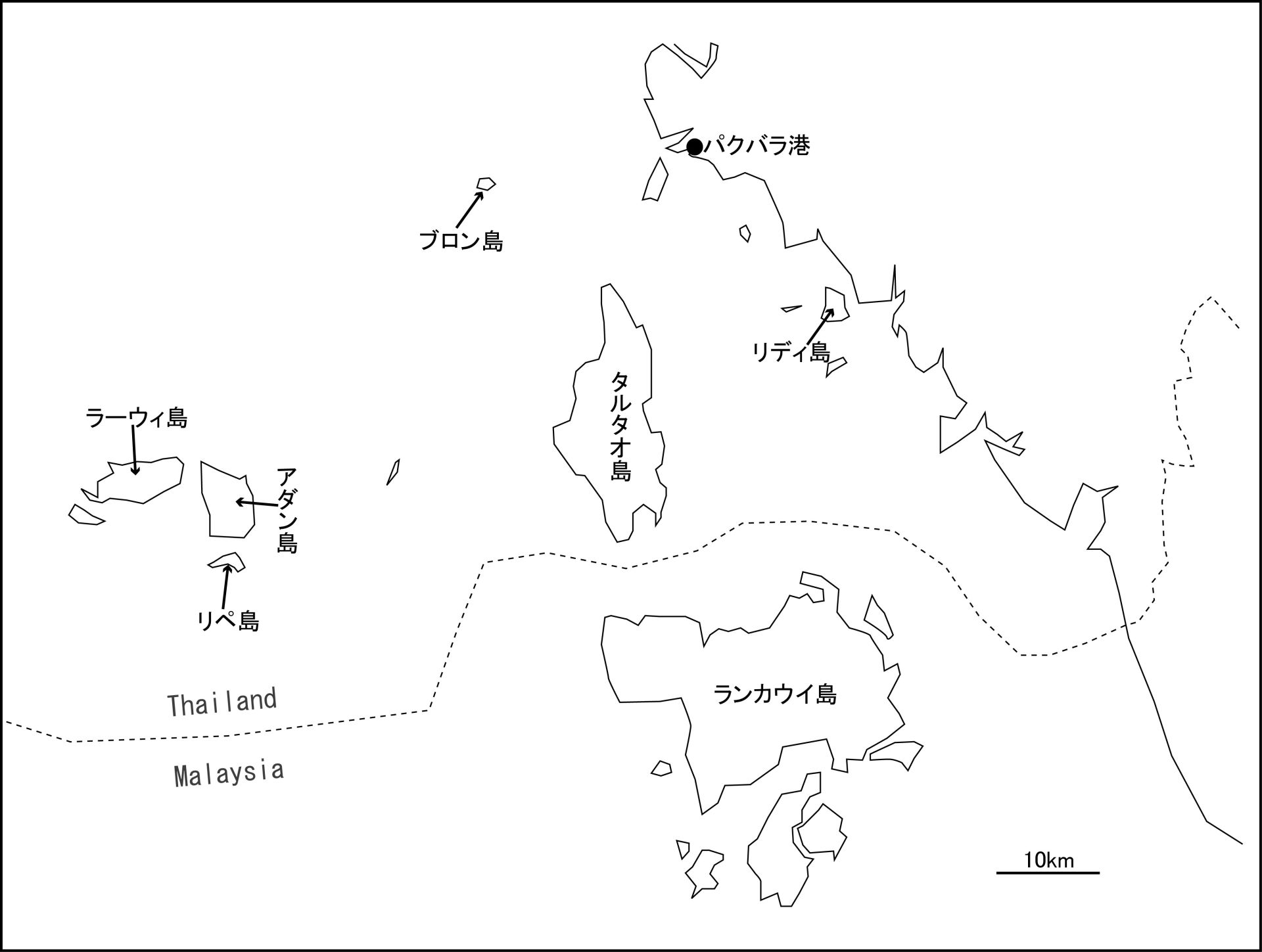

「タイ最後の群島(The last archipelago of Thailand)」と題された記事が、BBCトラベルとロンリープラネットのインターネットサイトに掲載されている[1]。 場所はアンダマン海に浮かぶタルタオ国立公園に浮かぶ島々のことを指している。1,490平方キロメートルの海洋国立公園指定域には、大小合わせて51の島が浮かぶ。タルタオ国立公園はタルタオ諸島とアダン諸島[2]から構成されており、記事の中ではタルタオ島、それに本連載の舞台であるリペ島が紹介されている【地図1と地図2参照】。マレーシアと国境を接するサトゥーン県にあるが、すぐ近くに位置するタイ深南部[3]のような不穏な動きはほとんどなく、国内外から多くの観光客が訪れる。「タイ最後の群島」というのは、外国人観光客が最終的に目指すべき、タイ最果ての島であることを意味している。

アダン諸島は、アダン島とラーウィ島という二つの大きな島と、それらよりは若干小さなリペ島を含む三つの島、それに20超の小島からなる。タイ本土からアダン諸島へ訪れるには、マレー半島西岸にあるパクバラ港から船に乗る。タイ本土よりもマレーシア領ランカウイ島の方が近く、実際に船で国境を越えてアダン諸島を訪れる者も多い【地図2参照】。アダン諸島のなかで、観光客が最も集まるのがリペ島である。パクバラ港から西方へ約67キロメートルに位置し、スピードボートであれば1時間半でたどり着くことができる。白砂の砂浜が延々と続き、真っ青な海が広がるその光景は、風光明媚という言葉がしっくり当てはまる。島が最も賑わうのは乾季にあたる北東モンスーンの季節、おおよそ11月から4月の半年間である。天候が安定し海も穏やかになるため、国内外から観光客が押し寄せる。

近年、そのリペ島で観光開発が進展した結果、深刻な問題が起きている。それは、同島が観光地になる以前からこの地に住んでいる、少数民族のウラク・ラウォイッ(Urak Lawoi’)の人々の土地利用が年々制限されるようになっているからだ。海沿いを中心に観光地として宿泊施設が乱立するなかで、村落はどんどんと内陸に追いやられ、漁民としての生活が立ち行かなくなりつつあるのである。

2001年3月と2023年5月にパクバラ港とリペ島で撮影された写真を見比べてほしい。2001年の方は、筆者が大学の卒業旅行で訪問した際に撮影したものである。2023年の方は、筆者が松葉杖をつきながら(アキレス腱断裂縫合手術後のリハビリ期間中だった)、土地問題の現場を訪れた時に撮ったものである。20数年ぶりにリペ島を訪れた筆者の率直な感想は「すべてが変わった」というものであった。2001年のパクバラ港は、漁村の寂れた小さな港であったのだが【写真1参照】、2023年には休憩所を完備した大型の施設が建つ立派な港へと変貌していた【写真2、3参照】。

【写真2】2023年5月撮影、フェリーターミナル施設内

【写真3】2023年5月撮影、フェリー(スピードボート)乗り場

かつてのリペ島は、ランカウイ島から国境を越えてやって来るデイトリッパー[4]を例外として、欧米人を中心とするバックパッカーが主要な観光客だった。かくいう私も、2001年当時はバックパッカーであり、友人たちとタイの島々を周るなかで寄った最果ての島、それがリペ島であった。パクバラ港で乗り込んだ小型フェリーに何時間も揺られて、中間地点にあるタルタオ島に寄港(この時は1泊した)しながら、ようやくリペ島にたどり着けるという秘境感があった。ところが現在は、スピードボートで本土とリペ島の間をダイレクトにピストン輸送しており、旅愁を感じる暇さえ与えない。初上陸時のリペ島は、内陸には背の高いヤシの木が茂り【写真4参照】、海岸にはバンガローが点在する程度だった。それが今では海沿いに高級リゾートが隙間なく林立し【写真5参照】、内陸まで宿泊施設で埋め尽くされつつある。道は舗装されて電線が走り、大手コンビニエンスストアまで進出している【写真6参照】。

【写真5】2023年5月撮影、ウラク・ラウォイッ村落すぐ近くにあるリゾート

【写真6】2023年5月撮影、島の目抜き通り

本連載は、タイで最南端の海域に浮かぶリペ島で生じている土地問題について取り上げる。まず、タイの海民ウラク・ラウォイッがリペ島に定住するようになった歴史的背景を紹介する。また、リペ島を含む周辺の島々が国立公園に指定され、観光地化してきた経緯について説明する。そのうえで、ウラク・ラウォイッが直面している土地問題に焦点を合わせ、彼らが自らを〈先住民〉[5]とみなすことで、問題解決をはかろうとしている状況を論じる。なお、ウラク・ラウォイッに関する人文社会学的な学術論文やまとまった記事は、2024年4月現在、日本語では本連載を除いて一切存在しない。そのためウラク・ラウォイッについて間違った情報が流布されている状況にある[6]。読者が本連載に目を通すことで、ウラク・ラウォイッについて少しでも理解を深めていただければ幸いである。

[1] Joh Bindloss. 2010/11/4.https://www.bbc.com/travel/article/20101028-ko-tarutao-marine-national-park-thailands-last-archipelago(最終閲覧日:2024年3月14日)

Lonely Planet. 2010/10/24. https://www.lonelyplanet.com/articles/ko-tarutao-marine-national-park-the-last-archipelago-of-thailand (最終閲覧日:2024年3月14日)

URL:https://www.thailandtravel.or.jp/chao-lae-village/(最終閲覧日:2024年4月30日)

2.タイの海民

インド洋の東端に位置するアンダマン海には、三つの異なる海洋少数民族が存在する。比較的近年にいたるまで船を住まいとしてきたモーケン(Moken)が有名だが、他にもモクレン(Moklen)とウラク・ラウォイッと呼ばれる集団が存在する。言語学の分野では、3集団いずれもオーストロネシア語族マレー・ポリネシア語派に属する。その意味では各集団のルーツは同じである。台湾に起源を持ち、東南アジア島嶼部をまわってマラッカ海峡を通り、アンダマン海域まで北上してきたと考えられる。

同じ語派に属するものの、モーケンとモクレンはスンダ・スラウェシ語族、ウラク・ラウォイッはマレー・ポリネシア語族に分類されており、モーケンとモクレン2集団間の言語的近接性がうかがえる。例えば「ご飯を食べる」はモーケン語とモクレン語では「ヤムジョーン」と表現されるが、ウラク・ラウォイッ語では「マカッナシー」となる。基数詞もモーケン語とモクレン語では共通しているが、ウラク・ラウォイッ語は微妙に異なる。仮に1から5までを順に数えるとして、モーケン語とモクレン語ではサ、トゥア、タロイ、パート、レーマーとなるのに対し、ウラク・ラウォイッ語ではサー、ドゥア、ティーカー、パイ、リマーとなる[7]。ウラク・ラウォイッは、インドネシアに多くみられる海洋少数民族のオラン・ラウトから派生した集団だと考えられていることからも[Sirirat 2011:7]、モーケンとモクレンはウラク・ラウォイッとは異なる時期に(おそらくより早い段階で)現在のアンダマン海域に移動してきたと考えてよさそうである[8]。

モーケン、モクレン、ウラク・ラウォイッの3集団をまとめて表すのに、タイ語ではチャオ・レー(Chao Le)という用語が使われており、直訳すると海の民となる[9]。おおもとの言葉はチャオ・タレー(Chao Thale)であるが、これがタイ南部方言で「タ」が省略されてチャオ・レーとなった。広義には、海と密接な暮らしを送るタイ南部の沿岸部や島嶼部の人々を指す言葉であり、その多くは漁民を指す。狭義には、タイ人とは異なる独自の言語と文化を育みアンダマン海で暮らす民族を指しており、モーケン、モクレン、ウラク・ラウォイッはこれにあたる。つまり、タイ人からみたときの、海域に暮らす少数民族が狭義のチャオ・レーということになる。本稿で言及するチャオ・レーは無論狭義のものである。以下で使用するチャオ・レーや海民という用語は、モーケン、モクレン、ウラク・ラウォイッの3集団を指す。

チャオ・レーが暮らすのはタイ南部のアンダマン海に接する県である。北からラノーン県、パンガー県、プーケット県、クラビー県、サトゥーン県の5つの県に全部で40のチャオ・レー集落が存在し、約12,000人が暮らしている[10][Narumon et al. 2014: 29, 32-34]。また、コミュニティを単位にして数えると全体で43カ所あり、2751世帯、約12,240人いるというデータも確認できるが出所の詳細が記述されていない[Suwat et al. 2016: 9]。2024年4月時点で最も信用に足る数値は先のナルモン編集による書籍に書かれている数値であり、それを参考にするとモーケンが約1,000人(タイの他にミャンマー領に約2,000人)、モクレンが約4,000人、ウラク・ラウォイッが約7,000人いることになる。

チャオ・レーがいつ頃から現在のタイ領アンダマン海域で生活するようになったのかは不明だが、これまでにいくつかの考えが提示されてきた。例えば、古い記録の中に残されたアンダマン海域の島名が、現在のモーケンの間で使用されていることを根拠に、16世紀にはモーケンが同海域で暮らしていたとするものがある[Narumon 1996:40]。また15世紀のアラブ人の記録で地図上にランタ(Lanta)という地名がラノーン県からクラビー県にかけて記されており、実際に今でもランタ島がクラビー県に存在していることから、500年以上前にはウラク・ラウォイッがこの地域にいたと推測するものもある[Klin et al. 2001:23]。マレーシア海域から北上してきたウラク・ラウォイッはランタ島に最初の拠点を置き、そこからタイ各地へ散らばっていったとされる。より説得力があるのは言語学者によって示された年代である。語彙と音韻論を根拠にすると、モーケンとモクレンの祖先は少なくとも1千年以上前には現在のマレー半島(Thai-Malayan Peninsula)に居住していたという。古くはモン・クメール語話者との交流があり、その後スコータイ王朝の支配域拡大時期である1300年代からタイ語話者とも接触するようになった[11][Larish 1999:490, 494]。

3集団のなかで最も早く陸上がりしたのはウラク・ラウォイッであり、その次がモクレン、最後にモーケンとなる。陸上がりとは、主な居住地を船上から陸地へ移行することを指す。3集団のなかでは比較的近年(おおよそ1980年代)まで移動性の高い船上生活を続けていたのがモーケンである。そうとはいえ、あくまで全体的な傾向の話である。ウラク・ラウォイッのなかでもプーケット県やクラビー県では定住村落をかなり早い時期に形成していたのに対し[12]、サトゥーン県のウラク・ラウォイッはおおよそ1900年頃になってその多くが陸上がりするようになったと考えられている。本連載後半で論じるリペ島のウラク・ラウォイッ村落も、今から100年前には形成されていた。そうではあるが、住民のなかにはモーケンと同じように1980年代半ばまで船に乗って移動性の高い生活を営み、リペ島を含むアダン諸島の複数のビーチを拠点に生活していた者がいたことも付記しておく[Supin 2007:11]。

[7] マレー語とインドネシア語では、サトゥ(satu)、ドゥア(dua)、ティガ(tiga)、ウンパッ(empat)、リマ(lima)となる。なおご飯を食べるはマカン・ナシ(makan nasi)となり、ウラク・ラウォイッ語がマレー諸語の仲間であることがわかる。

参考文献

Klin Khonmuanphet, Jitsopher Aphinan, Ukrit Vinai, and Ukrit Arphorn. 2001. The Ronggeg of the Andaman Coast: Its Contents, Form and Cultural Continuity. Bangkok: Office of the National Culture Commission, Ministry of Education, Thailand.(in Thai)

Larish, Michael David. 1999. The Position of Moken and Moklen Within the Austronesian Language Family. PhD diss. Honolulu: University of Hawaiʻi.

Narumon Arunotai. 1996. The Analysis of Moken Opportunistic Foragers’ Intragroup and Intergroup Relations. PhD diss. Honolulu: University of Hawaiʻi.

Narumon Arunotai, Paladej Na Pombjra, Usa Khotsiphet, Kingkeaw Buaphet, Jeerawan Buntowtoo. 2014. Sea Peoples Cultural Skills: Hundreds of Stories about the Sea Peoples-Moken, Moklen and Urak Lawoi’. Bangkok: Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre.(in Thai)

Narumon Arunotai, Usa Khotsiphet, Paladej Na Pombjra. 2019. Community History and the Cultural Route of Leam Tukkea Village on Sire Island, Phuket Province. Bangkok: Caransanitwong Kanphim.(in Thai)

Sirirat Katanchaleekul., 2011. The Shifted Identity of Chao Lay Ethnic Group in the Malay Peninsula. Journal of Social Research 34(2): 1-36.(in Thai)

Srikummool, Metawee., Srithawong, Suparat., Muisuk, Kanha,. Sangkhano, Sukrit,. Suwannapoom, Chatmongkon,. Kampuansai, Jatupol,. and Kutanancorresponding, Wibhu. 2022. Forensic and Genetic Characterizations of Diverse Southern Thai Populations based on 15 Autosomal STRs. Scientific Reports 12-655: 1-11.

Supin, Wongbusarakum. 2007. The Urak Laowi’ of the Adang Archipelago, Thailand. Bangkok: Themma Group.

Suwat, Khongpen, Monta, Atcariyakun., Suphapohon, Carunrattikun., and Cirawan, Chuchamunan. 2016. People on the Periphery of the Andaman: Lessons from the Struggle of the Marginalized People of Andaman. Bangkok: Chumchon Thai. (in Thai)