衛星画像分析 2025/05/08

ロシア、ザポリージャ原発を再稼働へ~占領した原発の管轄権に関する考察

1. ロシアによる占拠が続くザポリージャ原発

ウクライナ南東部にあり、欧州最大の発電能力を持つザポリージャ原子力発電所をロシアが2022年3月に占拠して以降、その動向について当欄で定期的に取り上げてきた。同年8月から9月にかけて、ウクライナ、ロシア双方が相手による攻撃と非難する出自が分からない砲撃が同原発周辺で相次ぎ、原子炉や使用済み燃料の損傷による大規模な放射性物質の漏洩が懸念された[1]。また、同原発が原子炉を冷却するための水源としているドニプロ川・カホフカ貯水池の下流に位置するカホフカダムが2023年6月に決壊し、その後、貯水池の枯渇が確認され、核燃料を安全なレベルまで冷却できるのか、不安視されたこともあった[2]。

そのザポリージャ原発について、ロシアの国営原子力企業「ロスアトム」が2027年末までに、ロシアの法令、安全基準に則り、再稼働させる意向を表明し[3]、波紋を広げている。

国際原子力機関(IAEA)は原子炉運転の安全基準の指針を示すものの、実際の運転の許認可は各国の原子力規制当局が定める安全基準に委ねられる。そのため、今回の件は、単に原発を再び動かすという話ではなく、原発の管轄権の変更にかかわってくる。管轄とは、国、公共団体が権限をもって施設、地域を支配することを意味する[4]。ザポリージャ原発がロシアの法令により再稼働されれば、同原発がロシアの権限により支配されることになり、同原発や同原発が立地する地域のロシア帰属につながりかねない。ザポリージャ州を含むウクライナ南東部の4州について、ロシアは2022年秋に一方的に併合を宣言したが、国際法上、これら地域の帰属変更は認定されておらず、ウクライナはロシアの方針に激しく反発している[5]。

本稿では、衛星画像やIAEAの報告から、同原発の現状を把握するとともに、ロシアによる同原発の管轄、再稼働に正当性があるのかどうか、ウクライナ、ロシア双方の主張を比較しつつ、国際法、IAEA憲章などの国際規約の視点から考察する。

2. ザポリージャ原発の概要と現状

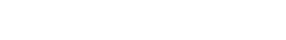

ザポリージャ原発はロシア型加圧水型原子炉(VVER)と呼ばれる型式の6基で構成されている。原子炉の中で、核燃料の熱により発生した高温高圧の水を蒸気発生器に送り,そこで蒸気を発生させてタービンに送り発電する方式で、旧ソ連で開発された。6基の原子炉は、それぞれ1,000Mwe(メガワット)の電気を出力する能力を有し、合計6,000Mweを発電できる。この発電能力は東京電力柏崎刈羽原発(7基計8,212Mwe)などに次ぎ、世界で3番目であり、欧州では最大規模である。2022年2月24日のロシアによる軍事侵攻の開始まで、ウクライナの電力供給の約20%を賄っていた。同年3月にロシア軍により占拠された後、同年9月にかけて周辺で砲撃が相次ぎ、原発敷地内にも着弾が確認され、安全確保のため、占拠後も唯一運転されていた6号機を停止し、すべての原子炉が運転を休止している。

衛星画像 1:ザポリージャ原発の全景

出典:Maxar (2022年9月7日)

また、2023年6月には、ザポリージャ原発の水源であるドニプロ川下流にあり、ロシアの支配地域に位置するカホフカダムが決壊する事態が発生した[6]。水流、水量の調整機能を喪失したドニプロ川は黒海に向かって一気に流れだした。ダム決壊直前と、決壊1か月後の衛星画像を比較すると、カホフカ貯水池が短期間で枯渇したことがわかる。

衛星画像 2:ダム決壊前の貯水池

出典) © Planet Labs

衛星画像 3:ダム決壊後の貯水池

出典) © Planet Labs.

IAEAは2022年9月、ロシア、ウクライナ両国の合意の下、グロッシ事務局長を含む調査チームをザポリージャ原発に派遣し、その後も2名の職員を常駐させ、同原発の監視に当たってきた。戦闘地域における原子力施設の安全確保は本来、IAEAの任務ではないが、結果として、ドローンなどによる散発的な攻撃はあるものの、原発近辺でのウクライナ、ロシア双方による大規模な武力衝突は回避されている。また、IAEAによると、カホフカ貯水池の枯渇に対しては、別の水源を確保し、6つの原子炉は核燃料を安全に冷却していることを示す冷温停止となっている[7]。

写真 1:ザポリージャ原発に向かうIAEA職員

出典:IAEA “IAEA Report Highlights Two Years of Efforts to Prevent an Accident at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant” 4 September 2024.

このように、ザポリージャ原発の原子炉は現在、安定した状態を維持している。また、原子炉6基すべてと、装てんされる核燃料はロシア製であり、ロシアがザポリージャ原発を再稼働させる技術上の困難は少ない。

3. ロシアによるザポリージャ原発再稼働の法令、国際規約上の視点

(1) 原子炉を再稼働させる法的根拠

技術上の問題を克服できるのであれば、原子炉を再稼働させるための法的根拠が課題になる。ロスアトムが公表した下記の再稼働への行程を読むと、ロシアが法的根拠を意識していることがうかがえる。

- ザポリージャ原発について、ロシアは現在、ウクライナ原子力監督庁のライセンスを暫定的に承認している。同原発の2号機と6号機については、ウクライナ原子力監督庁が交付したライセンスが2026年2月と10月に切れ、6基すべてのライセンスが失効する

- 失効後、2027年末までにすべての号機について、ロシア連邦原子力庁の運転ライセンスを交付する

- こうして、ザポリージャ原発はロシアの規則に基づいて再稼働できる。その場合、2号機、および6号機から運転を開始することになるだろう[8]

一方、ロシアによる軍事侵攻前まで、ザポリージャ原発を管轄していたウクライナは激しく反発している。同国の電力会社エネルゴアトムは「ロシアによる占拠を終わらせ、ウクライナの法令によって安全審査を行うことがザポリージャ原発を再稼働させる唯一の道である」と訴えている[9]。しかし、ロシアによる同原発の占拠が続く中、運転ライセンスの交付に必要な安全審査をウクライナ側が実施することは不可能である。

(2) 軍事占領した原発を占領国が管轄、運転する国際規約上の根拠

しかしながら、ザポリージャ原発の占拠が戦争行為の結果である以上、ウクライナ、ロシア両国の法律や規則のみで、再稼働の問題を検証することはできない。また、冒頭で述べたように、原子炉運転の許認可が各国の規制当局が定める安全基準に委ねられている以上、どの国の法令、安全基準によって原子炉を動かすかは原発の管轄権、その地域の帰属に多大な影響を与える。こうしたことから、国際規約の視点が必要であり、ウクライナ、ロシアの主張を比較しながら、主に検討すべき国際規約を挙げて考察したい。

-

国際連合憲章

ウの立場「ロシアの行為は国連憲章が禁じる武力行使」

ロの立場「国連憲章に基づく自衛権の行使」

第2条4項は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定する[10]。同条項は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が本来禁止されていることを示す根拠の一つになり得るとの解釈が存在する[11]。侵攻そのものを憲章違反とすることで、ザポリージャ原発の占拠も無効とする考え方につながる。一方、ロシアは国連憲章第51条に基づく自衛権の行使を主張している。

侵攻直後の2022年2月25日の国連安全保障理事会においては、ロシアの行為を第2条4項違反とする決議に対し、15カ国中11か国が賛成、3カ国(中国、インド、アラブ首長国連邦)が棄権し、ロシアのみが反対した[12]。 -

ブダペスト覚書

ウの立場「覚書により、国境の尊重と武力の不行使が約束された」

ロの立場「覚書は国際法上の権利、義務を生じない」

1994年12月、米英ロ三か国と、旧ソ連構成国だったウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンそれぞれとの間で締結された。ウクライナを含むこの三か国が旧ソ連時代に配備されていた核兵器を放棄し、核拡散防止条約(NPT)に加盟することと引き換えに、米英ロが三か国の主権と既存の国境を尊重することを規定した。ウクライナとの覚書には、第1項「ウクライナの独立、主権、現行の国境を尊重する」、第2項「ウクライナに対し武力の威嚇ないし武力の行使を行わない」と明記されている[13]。ウクライナから見れば、国連憲章第2条4項と同様に、ロシアの軍事侵攻を同覚書違反とする解釈が成り立つ。

一方、ロシアは覚書の法的効力について疑義を呈する。覚書締結から30年を迎えた2024年12月、ロシアの外務省報道官「覚書は条約ではなく、国際法上の権利や義務を発生させるものではない」と言明した[14]。 -

陸戦ノ法規慣例ニ関する条約(ハーグ陸戦条約:ロシア、ウクライナとも当事国[15])

ウの立場「2014年のクリミア半島併合以前の領土の一体性は譲れない」

ロの立場「ザポリージャ州を含む南東部の4州はロシアに併合された」

ウクライナの領土の一部をロシアが実効支配する状況が続いている現状を考慮すれば、戦時国際法も参照する必要がある。ザポリージャ原発が立地する地域を含め、現在ロシアが占拠する地域を「占領地」と解釈すれば、1910年に発効し、現在も効力を有する同条約を参照できる。第55条は、戦争によって占領した領土にある施設について、「占領国ハ敵国ニ属シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林及農場ニ付テハ其ノ管理者及用益権者タルニ過キサルモノナリト考慮シ右財産ノ基本ヲ保護シ且用益権ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ」[16]と規定する。戦争によって接収した公共建物や不動産について、占領国をそれらの管理者、一定の目的で利用することができる権利者(用益権者)に過ぎないとしている。上記条文にあるように、同条約は被占領地の原状維持に重点を置き、第43条では、占領地の法律の尊重も定めている[17]。ウクライナとしては、現在ロシア軍に占拠されているとはいえ、ザポリージャ原発の管轄権はウクライナに残っているとの解釈になる。

先述したように、ロシアは当初、ウクライナ原子力監督庁のライセンスを暫定承認していた。この事実からは、ロシアがこの条文を意識していた節がうかがえるが、ロシアの法令によるザポリージャ原発の再稼働は、ロシアが武力により占拠した地域について、「占領地」から「ロシア領」に変換させる動きの一環とみることができる。ウクライナ原子力監督庁のライセンスが期限切れとなるタイミングで、ロシアの法令により再稼働させ、同原発の管轄権変更を既成事実化すれば、2022年秋にザポリージャ州を含むウクライナ南東部4州の併合を宣言した事実を正当化でき、ロシア領への帰属を国際社会に訴えられると判断している可能性がある。 -

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(ロシア、ウクライナとも締約国)

ウの立場「ロシアの行為はジュネーヴ条約が定める原発の保護に反する」

ロの立場「ロシアは原発の占拠により文民に被害を与えておらず、条約に反していない」

一方、原発はその攻撃により、周辺環境、人体へ深刻な影響を与えるおそれがあることから、国際人道法により「特別の保護」が認められる施設である。同条約第56条は、第1項で、「危険な力を内蔵する施設」として、ダム、堤防、原発の三つを列挙し、「攻撃がこれらの工作物または施設からの危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらす場合には、攻撃の対象としてはならない」と定める。ロシアによるザポリージャ原発への攻撃、および占拠は、ウクライナの立場に立てば、同条約違反を構成する可能性がある。

他方で、ロシアの立場としては、同追加議定書が、第56条第1項が保護対象とする施設への攻撃をもって、ただちに条約違反になるとは規定していない事実が重みをもつ。第85条第3項(c)に「文民の過度な死亡もしくは傷害または民用物の過度な損傷を引き起こすことを知りながら、危険な力を内蔵する工作物または施設に対する攻撃を行う」 ことが条約違反に該当するとの規定を追加している。

同原発への攻撃により、ロシアが文民に過度な被害をもたらすことを認識していたか断定できず、そもそも文民に重大な損傷を与えていないことから、条約違反の構成要件を満たしていないと考えられる[18]。 -

IAEA憲章、ウクライナ・IAEA保障措置協定

ウの立場「クリミア半島の原子力施設、ザポリージャ原発の管轄権はウクライナ」

ロの立場「ロシアにより併合された地域の原子力施設の管轄権はロシア」

IAEA憲章は原子力の平和利用を規定したものであり、戦争行為により、原発が占拠され、管轄権が変更することを想定していない。IAEAが締約国と個別に締結する保障措置(IAEAによる原子力施設、核物質の査察)協定は、当該国の原子力施設が平和目的で使用されるよう領土内にあるすべての原子力施設が保障措置の対象となることを明記している。ウクライナとIAEAの保障措置協定は、ウクライナがブダペスト覚書で核兵器を放棄した後、1998年に締結され、その第1条でウクライナの領土内にあるすべての原子力施設は保障措置の対象と明記している[19]。ウクライナとすれば、当然ザポリージャ原発も対象であり、IAEAがザポリージャ原発を「ウクライナの領土にある施設」と認めるかが焦点になる。

反対に、ロシアは2014年のクリミア半島併合後、IAEAが年次報告書でクリミア半島の原子力施設の管轄権はウクライナにある、と記述したことに反発した。2015年6月にIAEAに書簡を送り、「住民投票手続きにより、クリミア半島はロシアの領土となり、ロシアの管轄下にある」との主張を展開した[20]。

IAEAはクリミア半島において、保障措置を実施できていないが、その後も年次報告書における主張を変更していない[21]。ザポリージャ原発についても、ロシアが同様の主張を行い、保障措置が義務付けられていない核兵器国の立場を利用して同原発への保障措置の適用を拒否するおそれがあるが、IAEAは従来の立場を変えないとみられる。

このように、ロシアによるザポリージャ原発の管轄と原子炉の再稼働について、関連する主要な国際規約を読むと、正当化する法的根拠を見出しがたい一方、ロシアの行為をただちに国際規約違反と認定することも容易でない。ロシアによって同原発の運転が再開されてしまえば、ロシアの法令や安全基準に則って同原発が管轄されることが既成事実化され、ザポリージャ州を含むウクライナ南東部4州の帰属をめぐる交渉にも影響する可能性が高い。

4. 日本の対応

ロシアによるザポリージャ原発の再稼働、および同原発の管轄を既成事実化する動きに日本はどう対応するべきか。まずは、日本近辺でも同様の事態が起こり得ることを想定する必要がある。不幸にして、台湾有事が勃発すれば、中国により台湾の原発が占拠されるおそれがある。台湾は国家ではないが、IAEAと個別に保障措置協定を締結しており、占拠により、それが反故にされる可能性がある。原子力平和利用の安全を確保する大前提として、各国の規制当局がそれぞれの実情に応じて規定する安全基準を遵守すること、武力による管轄権の変更など力による現状変更を許さないことが肝要である。そのため、日本としては、戦時下において原子力施設を攻撃対象から除外する方策について議論を始め、立場を明確にしておかなければならない。そのうえで、日本は国際会議や各国との首脳会談で常に「法の支配」の重要性を強調している事実を自覚する必要がある。ロシアによる軍事侵攻について、国連憲章の遵守に基づく戦争の終結を粘り強く訴え続けることはもちろん、攻撃により、環境や人体に甚大な影響を与えるおそれがある原子力施設の特殊性に鑑み、今後、第2のザポリージャ原発を生まないよう、戦時下の原子力施設の保護について、日本が国際的な規則制定の議論を主導するべきである。ジュネーヴ諸条約第一追加議定書の改正により、攻撃対象から明確に除外することが一案である。また、今回のザポリージャ原発の事例の中で、IAEAの常駐により、原発近辺での大規模な戦闘が回避されていることから、戦地、あるいはその近辺の原子力施設の保護に関するIAEAの役割を定義する議論も欠かせないだろう。

(了)

1 拙稿「ザポリージャ原発の現状と今後の懸念事項」2022年9月22日参照。[https://www.spf.org/spf-china-observer/eisei/eisei-detail003.html]

2 拙稿「占拠から1年半、冷却水の確保が課題に:ザポリージャ原発」2023年10 月31日参照。[https://www.spf.org/spf-china-observer/eisei/eisei-detail005.html]

3 Rosatom “Запорожская АЭС должна получить лицензии на эксплуатацию всех блоков в 2027 году” (in Russian) 2 April 2025[https://strana-rosatom.ru/2025/04/02/zaporozhskaya-aes-dolzhna-poluchit-lice/]

4 デジタル大辞泉「管轄」[https://www.weblio.jp/content/%E7%AE%A1%E8%BD%84][https://www.spf.org/spf-china-observer/eisei/eisei-detail005.html]

5 Société française d’énergie nucléaire “Centrale de Zaporijia : Rosatom envisage un redémarrage partiel d’ici 2027” (in French)15 April 2025[https://www.sfen.org/rgn/centrale-de-zaporijia-rosatom-envisage-un-redemarrage-partiel-dici-2027/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=RGN%20Hebdo%20-%20%2016/04/2025]

6 ロイター(日本語版)「ロシアが爆発物仕掛ける、カホフカダム破壊で証拠発見=NYT」2023年6月18日。[https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-dam-nyt-idJPKBN2Y402Z]

7 IAEA “Update 223 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine” 13 April 2024[https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-223-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine]

8 脚注3参照。

9 脚注5参照。

10 条文については、編集代表浅田正彦『ベーシック条約集』(2022年版、東信堂)を参照。以降の国際規約についても同様。

11 日本原子力研究開発機構 福井康人「ウクライナの原子力施設に対する攻撃を国際法に照らして考える」CISTEC ジャーナル, 203、2023年2月。

12 坂元茂樹「ロシアのウクライナ侵攻と国際法」笹川平和財団・国際情報ネットワーク分析(IINA)2022年4月8日。[https://www.spf.org/iina/articles/sakamoto_01.html#:~:text=%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%8D%E3%82%93%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9,%E3%81%A6%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82]

13 在日ウクライナ大使館「共同声明:ブダペスト覚書の履行に関する米国、英国、ウクライナ閣僚級会合」2014年3月。[https://japan.mfa.gov.ua/ja/news/19061-aide-mmoire-shhodo-porushennya-rosijeju-imperativnih-norm-mizhnarodnogo-prava-jus-cogens]

14 読売新聞「主権尊重のはずが露の侵略防げず…ブダペスト覚書30年、NATO加盟に固執するウクライナの苦い経験」2024年12月7日。[https://www.yomiuri.co.jp/world/20241206-OYT1T50208/]

15 ロシアは帝政時代、「陸戦ノ法規慣例ニ関する条約」の原締約国に名を連ねた。ソ連は帝政時代に締結した条約をすべて否定したが、赤十字国際委員会(ICRC)のInternational Humanitarian Law Databases [Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907]では、ロシアを締約国としている。また、同データベースによると、ウクライナは2015年に同条約を批准している。[https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/state-parties]

16 脚注8参照。

17 浅田正彦編『国際法』(第5版)東信堂、2022年。p. 520

18 真山全「露ウクライナ戦争における原子力発電所攻撃の国際人道法上の評価」日本赤十字国際人道研究センター『人道研究ジャーナル』第12巻、2023年1月。

19 IAEA “Agreement Between Ukraine and the International Atomic Energy Agency “ March 1998[https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1998/infcirc550.pdf]

20 IAEA “Communication dated 8 June 2015 received from the Permanent Mission of the Russian Federation to the Agency “ 10 June 2015 [https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc876.pdf]

21 Radio Free Europe/Radio Liberty “The UN Says Crimea Is Ukrainian. So Why Did Its Nuclear Agency Fund Russian Research There?” 21 October 2024[https://www.rferl.org/a/iaea-ukraine-crimea-russia-nuclear-scientific-research-funding/33163796.html]]