衛星画像分析 2023/10/31

特別寄稿:占拠から1年半、冷却水の確保が課題に:ザポリージャ原発

ウクライナ南東部にあり、欧州最大の発電能力を持つザポリージャ原子力発電所をロシアが占拠してから1年半が経過した。2022年8月から9月にかけて、ウクライナ、ロシア双方が相手による攻撃と非難する砲撃が同原発周辺で相次ぎ、原子炉や使用済み燃料の損傷による大規模な放射性物質の漏洩が懸念されたが、現在は別の問題が生じている。同原発が原子炉を冷却するための水源としているドニプロ川・カホフカ貯水池の下流に位置するカホフカダムが2023年6月に決壊し、その後、貯水池の枯渇が確認された。時を同じくして、同原発の原子炉がたびたび、100度を超える高温状態となる事態が発生している。原子炉の高温状態はただちに危険を引き起こすわけではないが、冷却水の注入が停止すれば、炉内の水が蒸発して核燃料が水面から露出し、自らの熱で溶融(メルトダウン)する恐れがある。

ダム決壊から5か月が経過した今、貯水池はどうなっているのか。原子炉の高温状態は貯水池の状況と関連があるのか。笹川平和財団は新たに入手した衛星画像や国際原子力機関(IAEA)の報告から、同原発の現状を検証した。

ザポリージャ原発では、ロシア型加圧水型原子炉(VVER)と呼ばれる型式6基が運転されている。原子炉の中で、核燃料の熱により発生した高温高圧の水を蒸気発生器に送り,そこで蒸気を発生させてタービンに送り発電する方式である。旧ソ連で開発された原子炉だが、ザポリージャ原発で採用されているVVERは第三世代で、原子炉を保護する格納容器を備え、安全強度については西側諸国の原子炉並みに高めている。6基の原子炉は、それぞれ1,000Mwe(メガワット)の電気を出力する能力を有し、合計6,000Mweを発電できる。この発電能力は東京電力柏崎刈羽原発(7基計8,212Mwe)などに次ぎ、世界で3番目の大きさであり、2022年2月24日のロシアによる軍事侵攻の開始まで、ウクライナの電力供給の約20%を賄っていた。同年9月11日、安全確保のため、侵攻後も唯一運転されていた6号機を停止し、すべての原子炉が運転を休止した。

原子力発電は原子炉を停止し、燃料の核分裂反応を止めても、すぐに温度が下がるわけでなく、核燃料は膨大な熱を放出し続ける。そのため、原子炉の中に水を注入して核燃料を冷却する必要がある。つまり、水源の確保は原発の安全に不可欠である。

しかし、水源の確保に支障をきたす事態が発生した。2023年6月6日、水源の下流にあり、ロシアの支配地域に位置するカホフカダムが決壊した。ロシア、ウクライナ双方が相手による破壊行為と非難したが、ウクライナ軍の反転攻勢を阻害する目的で、ロシア側が仕掛けた爆発物によって引き起こされたとみられている[1]。水流、水量の調整機能を喪失したドニプロ川は黒海に向かって一気に流れだし、ダム決壊直後にはカホフカ貯水池も枯渇した。笹川平和財団は、衛星画像分析に詳しい渡邉英徳・東京大学大学院教授の協力も得て、貯水池の変化と現在の状況を検証するため、決壊前後の衛星画像の比較分析にあたった。

衛星画像1

出典) © Planet Labs. 提供:東京大学大学院 渡邉英徳研究室

衛星画像2

出典) © Planet Labs. 提供:東京大学大学院 渡邉英徳研究室

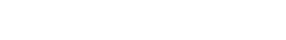

衛星画像1(2023年6月3日に撮影)と2023年7月13日に撮影された衛星画像2を見てほしい。丸形の赤い屋根が特徴の原子炉6基の前に広がる原発敷地内の貯水池は、カホフカ貯水池の一部に区画を設け、原発に必要な機材を搬入する港湾施設も整備している。原発貯水池の水位に大きな違いはないように見えるが、原子炉の上部に位置する原発区画外の貯水池を見れば、違いは一目瞭然である。衛星画像1では、水が満々と貯められているが、衛星画像2では、池が干上がり、広範囲にわたって池底が露出していることが分かる。

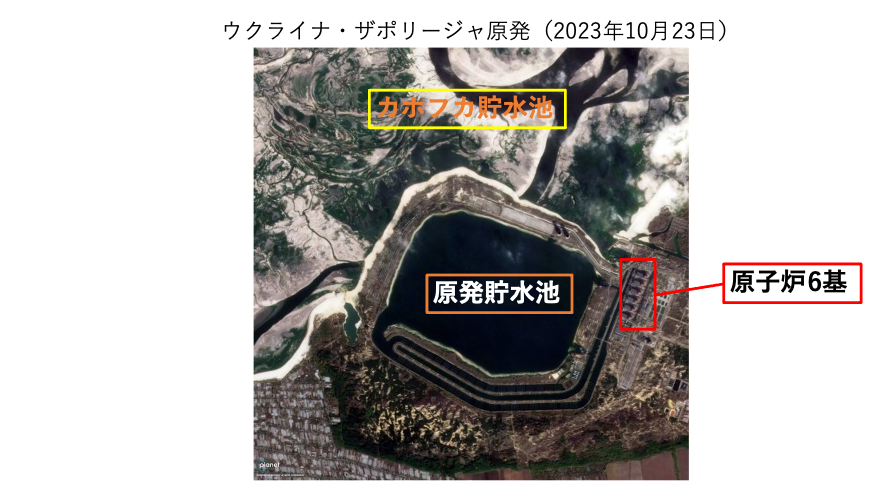

さらに、2023年10月23日に撮影された衛星画像3は、原発敷地内の貯水池も水の確保が困難になりつつあることを伝えている。衛星画像2では、貯水池堤防の植物とみられる緑色の部分しか見えないのに対し、衛星画像3では、緑色の下の部分に白い側面が広範囲に露出し、7月13日時点と比べて水位が低下している。冷却水は貯水池と原子炉建屋内を巡回するため、水量が一気に減少することはないが、蒸発分は確実に減っていく。また、衛星画像3は、区画外の貯水池が干上がったままであることを示しており、ダムの決壊後、原発周辺流域の貯水機能が全く回復していないことが分かる。周辺流域から原発貯水池に水を供給することは困難である。

衛星画像3

出典) © Planet Labs. 提供:東京大学大学院 渡邉英徳研究室

並行して、同原発の原子炉内の温度が100度を超える「高温停止状態」が相次いで確認されている。同年7月29日、IAEAは、ザポリージャ原発4号機について、炉内を100度未満に保つ「冷温停止状態」から、100度を上回る高温での停止状態に移行したと発表した[2]。その後、冷温停止状態に戻ったものの、今度は6号機が高温状態に移行した。同年10月、6号機は冷温停止に移行したが、4号機が再び高温停止状態になった。いずれも、現在同原発を占拠しているロシア側による措置である。

IAEAは定期的に更新している「ウクライナに関する事務局長の声明」の中で、上記の状況について、ザポリージャ原発の敷地内、および周辺地域では、原子炉からの排熱を熱供給に使っている事情があり、一時的に原子炉を高温停止状態にしている、と説明している[3]。一方、ウクライナは、「自国の原子力安全基準により、ザポリージャ原発の原子炉を停止する場合は、冷温停止状態にすることが定められ、危険な高温停止状態に移行させることは禁止されている」とロシアを批判している。冷却ポンプの故障などで炉に水が入らなくなれば、短期間で、核燃料が露出する恐れが念頭にある。そのため、IAEAは原子炉を高温停止状態にする代わりに、原発敷地内にボイラーを設置するようロシアに提案しているが、完成は2024年前半の見込みとしている[4]。つまり、当面は原子炉を交代させながら、高温停止状態が継続することになる。

カホフカ貯水池の枯渇については言及しておらず、現状は、水源の枯渇による冷却水の不足が高温停止状態を招いているわけではないとみられるが、衛星画像を分析する限り、同原発にとって、冷却水の確保が長期にわたる課題になるのは間違いない。

ザポリージャ原発の原子炉は1年近く冷却されているため、高温停止状態の炉への冷却水注入が停止しても、ただちにメルトダウンが始まるわけではない。しかし、核燃料を鋼鉄製の容器に移し替え、空冷できるレベルにまで温度を下げるには、7年程度水による冷却が必要とされている。1年程度では不十分であり、原子炉に十分注水できない状況が続けば、やがてメルトダウンに至る。メルトダウンの直前には、大量の水素が発生するため、福島第一原発事故時のように水素爆発を引き起こし、放射性物質が広範囲に飛散する恐れがある。

そうなれば、クリミア半島や黒海にも汚染が広がり、ロシアも損害を免れないだけでなく、食糧安全保障についても、その世界的影響は計り知れない。ドニプロ川流域には、肥沃な黒土地帯が広がり、ウクライナ中部、南部は19世紀以降、「欧州の穀倉」と呼ばれてきた。世界第5位の輸出を誇る小麦をはじめ、農業は同国の主要産業であり、ロシアによる侵略前、2019、2020両年のウクライナ国家統計局のデータによると、穀物は同国の輸出額(約492億ドル)の19%を占めていた。侵略後、ウクライナ産の小麦供給が滞り、中東やアフリカ諸国は穀物価格の高騰に苦しんできたが、それが常態化する可能性が高い。

同原発には現在、IAEAの職員2名が常駐している。IAEAには核の番人として、原子力発電の潜在的な脅威をロシア、ウクライナ両国が理解するよう粘り強く説得し、周辺国を含む広域に影響が及ぶような事態を回避する役割を果たすことを期待したい。あわせて日本、および国際社会も原発の安全確保を引き続きロシア、ウクライナ両国に働きかけるべきだろう。

(了)