- 村橋 勲

- 平和構築全般

行き詰まるウガンダの難民支援

―食料支援プログラムの見直しと難民の窮状―

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。

アフリカ最大の難民受け入れ国、ウガンダ

現在、約400万人の難民が、ウガンダ、ケニア、エチオピア、スーダンという東アフリカの4ヶ国で受け入れられている。なかでも、ウガンダは2016年半ばから2017年半ばにかけて発生した南スーダンからの大規模な難民流入以降、アフリカ最大の難民受け入れ国であり、難民数は約164万人に上る。出身国別では、南スーダンが約93万人(57%)、コンゴ民主共和国が約51万人(31%)と9割近くを占め、その他、ソマリア、エリトリア、ブルンジ、ルワンダ、スーダン、エチオピアからの難民が含まれる[1]。9割以上は、国内に設立された13の難民居住地(refugee settlement)で受け入れられている一方、首都カンパラにも約14万人が暮らしている[2]。

ウガンダは、難民の受け入れに寛容であるとして国際社会から評価されてきた。それは、難民の認定率が高く、アフリカでもっとも多くの難民を受け入れているという理由によるだけではない。ウガンダは、難民の自立促進プログラムに早くから取り組んできた国として知られているからである。ウガンダに来た難民は、難民居住地において耕作と居住のための土地を与えられ、自分で畑を耕し、必要な食料を得ることが認められる。また、難民受け入れ地域では、ウガンダ人も難民も難民居住地に設立された学校や医療施設を等しく利用できる。さらに、2006年に制定された難民法によって、難民の移動の自由や、難民の就労の権利が法的に認められた。

2018年、北西部のインヴェピ難民居住地を訪問した国連難民高等弁務官のフィリッポ・グランディは「ウガンダはアフリカでもっとも先駆的な難民政策を講じている」と称賛した[3]。こうした発言は、「ウガンダ・モデル」と呼ばれる難民の自立政策に対する国連の期待を裏付けている。実際、2016年に合意された「難民と移民のためのニューヨーク宣言」[4]を踏まえて制定された「包括的難民支援枠組み(CRRF: Comprehensive Refugee Response Framework)」において、ウガンダは難民対応においてアフリカで模範的な役割を果たすパイロット国のひとつに選ばれた。そして、2018年に国連総会で採択された「難民に関するグローバルコンパクト(GCR: Global Compact on Refugees)」を、難民支援を効果的に進めるためのツールとして採用している。

[1] Uganda Comprehensive Refugee Response Portal 2024(https://data.unhcr.org/en/country/uga 2024年3月26日閲覧)。

[2] ウガンダはカンパラにおいても難民登録を認めているが、カンパラで登録した難民は人道支援の対象とはならない。

[3] UNHCR Global Website. 31 January 2018.(https://www.unhcr.org/news/stories/grandi-praises-ugandas-model-treatment-refugees-urges-regional-leaders-make-peace 2024年2月9日閲覧)

[4] 2016年9月の国連総会に合わせ、ニューヨークで開催された「難民と移民の大規模な移動に関する国連サミット」の冒頭に合意された(https://refugeesmigrants.un.org/summit 2024年2月9日閲覧)

資金不足という課題

しかし、国際社会からの高い評価にもかかわらず、ウガンダは難民支援に必要な資金をドナー諸国から得ることに成功していない。2017年にカンパラで開催されたウガンダ連帯サミットの後には、比較的多くの資金が集まったものの、2018年に難民対応を管轄する首相府(OPM: Office of the Prime Minister)の役人による難民数の水増しや資金の濫用が発覚すると、いくつかのドナーは資金を凍結した[5]。また、2021年にロシア・ウクライナ戦争が始まると、ドナーの資金提供はさらに縮小した。その結果、2022年は必要な資金の半分も集まらず、2023年に入ってからの4ヶ月では、わずか13%だった。

しかし、資金不足が続くなかでも、ウガンダには、南スーダンやコンゴ民主共和国などから一年に10万人をこえる新たな難民が流入している。そのため、難民のニーズを満たすために必要な資金と実際に集まる資金とのギャップは広がり続けている。2023年には、難民支援を管轄するウガンダの大臣が、「さらなる適切な資源が国際社会から届かなければ、ウガンダは難民支援の規模を縮小させ、これまでの寛容な難民政策を改めざるをえないだろう」[6]と発言するなど、アフリカの難民状況に無関心にもみえる国際社会への不満をにじませた。また、国連やNGOなどの支援機関・団体も、持続可能な支援活動を行うためには、資金のギャップを埋めることが不可欠だとしている[7]。

[5] 村橋勲(2019)「難民登録とインフォーマル・エコノミー――ウガンダの『カードゲーム』の実態と影響」、『アフリカレポート』57: 80-86.

[6] The Independent. ‘Uganda could change refugee policy over inadequate support: Minister’, March 1, 2023. (https://www.independent.co.ug/uganda-could-change-refugee-policy-over-inadequate-support-minister/ 2024年2月9日閲覧)

[7] NRC. Policy Brief. “Failing the ‘Uganda Model’—Why Donors Must Urgently Bridge Uganda’s Refugee Financial Gap”, June 2023. (https://www.nrc.no/resources/reports/failing-the-uganda-model-why-donors-must-urgently-bridge-ugandas-refugee-financing-gap/ 2024年2月9日)

食料支援プログラムの見直し

ウガンダで資金不足の影響が顕著に表れているのは食料支援である。国連世界食糧計画(WFP)は、資金不足への対策として、すべての難民に画一的な支援を与えるではなく、もっとも脆弱な人々への支援を優先する支援への転換を図ってきた。「ニーズに基づくアプローチ(needs-based approach)」(以下、NBA)と呼ばれる新たなアプローチでは、脆弱性がきわめて高い難民にもっとも多くの食料を配分する一方、すでに自立している難民に対しては配給を行わない方針が示されたる[8]。2000年代後半から「援助から支援へ」を中核的な目標に掲げてきたWFPにとって、ウガンダにおけるNBAの導入は予測されたものだと言ってもよい。

NBAの計画は2021年から進められていたが、具体的なプロセスは2022年に始まった。まず、それぞれの難民居住地において、個々の難民に対し行った世帯状況などに関する質問への回答をもとに、難民のニーズ分析とカテゴリー化が行われた。その結果、個々の難民世帯は、脆弱性がきわめて高い難民や避難したばかりの新規難民はカテゴリー1、やや脆弱な難民はカテゴリー2、経済的に自立しており脆弱性がもっとも低い難民はカテゴリー3、という3つのカテゴリーに分けられた。The New Humanitarianの記事によれば、カテゴリー1にはウガンダの難民の14%、カテゴリー3に4%、カテゴリー2に残りの82%が分類された[9]。そして、2023年半ばから実際に新たなカテゴリーに基づく食料支援が始まった。カテゴリー1とされた難民は60%、カテゴリー2は30%の配給量が与えられる一方、カテゴリー3の難民は配給なしとなった。なお、ウガンダでは配給において現金と食料のどちらかを選択できるため、現金で受け取る難民は、配給される食料に相当する金額を受け取ることになる。

昨年、私がウガンダのキリヤンドンゴ難民居住地を訪れた8月は、NBAが食料支援の現場に適用されたばかりだった。この難民居住地は、2014年からほぼ毎年、訪問しているため、南スーダン人の知人も少なくない。その一人であるA氏にインタビューしたところ、新たな食料支援スキームの導入における問題点が浮かび上がってきた[10]。

[8] WFP. ‘WFP prioritises food assistance for the most vulnerable refugees in Uganda as needs outstrip resources’, 25 January 2023.(https://www.wfp.org/news/wfp-prioritises-food-assistance-most-vulnerable-refugees-uganda-needs-outstrip-resources 2024年2月9日閲覧)

[9] Neiman S. and K. Titeca. ‘Exclusive: How a WFP food aid revamp has gone wrong for refugees in Uganda’ . 15 December 2023.

(https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2023/12/15/exclusive-investigation-wfp-food-aid-revamp-gone-wrong-refugees-uganda 2024年2月9日閲覧)

まず、導入にあたり難民への事前の告知がなかったという点があげられる。キリヤンドンゴ難民居住地では、2022年に実施された居住確認(verification)の際に、それぞれの難民に対し、世帯構成、家族の健康状態、世帯成員の経済活動などに関する10程度の項目に関する質問が個別に行われた。しかし、回答がどのような目的で使用されるかについては、その場では何も説明がなかったという。そのため、A氏は、昨年8月の食料支援の際に、自分がカテゴリー2に該当することを初めて知らされた。キリヤンドンゴでは、カテゴリー1の難民だけが、これまでと同じく一人あたり21,000ウガンダシリング(約820円)の現金または相当分の穀物が配給される一方、カテゴリー2の難民は14,000ウガンダシリング(約550円)しか受け取れなくなった。A氏によれば、これは「ウガンダの食料価格が上がっているため、トウモロコシを買うとほぼ一週間で使いきってしまう」わずかな金額である。

もう一つの問題は、各カテゴリーに分ける際の判断基準が明確でないという点である。多くの難民が新たに設けられたカテゴリーの下で配給が減ったため、難民から支援団体に多くの不満と問い合わせが寄せられた。その後、難民コミュニティの代表と支援側との間で話し合いの場がもたれたが、そこでも「どの難民居住地でも行われていることだから仕方がない」ということ以外、満足のいく説明は得られなかったという[11]。

先述のThe New Humanitarianの記事は、この問題をより詳細に伝えている[12]。たとえば、WFPが他のNGOや難民に事前に相談することなく導入したこと、また、個別の難民に関するデータが古く、カテゴリーが現在の状況を反映していない場合があったこと、さらに、カテゴリー2に分類すべき難民を3に分類するといった誤りがみられたことなどである。しかも、当初は25%の難民をカテゴリー1に入れる計画だったが、資金不足のため、その数を14%にまで減らさざるを得なかったというWFP職員の証言すらある。このことから、脆弱性を判断する基準は、比較的、恣意的であり、資金の範囲内で活動を行うために、難民を実態とは異なるカテゴリーに入れることも行われたと考えられる。

[11] A氏によれば、母子世帯の多くはカテゴリー1または2に分類され、3に入れられることほとんどなかったという。このことから、女性がひとり親として家長に登録されている家族は脆弱性が高いとみなされている可能性がある。

[12] Neiman S. and K. Titeca. op.cit.

リスクの高い故郷への帰還

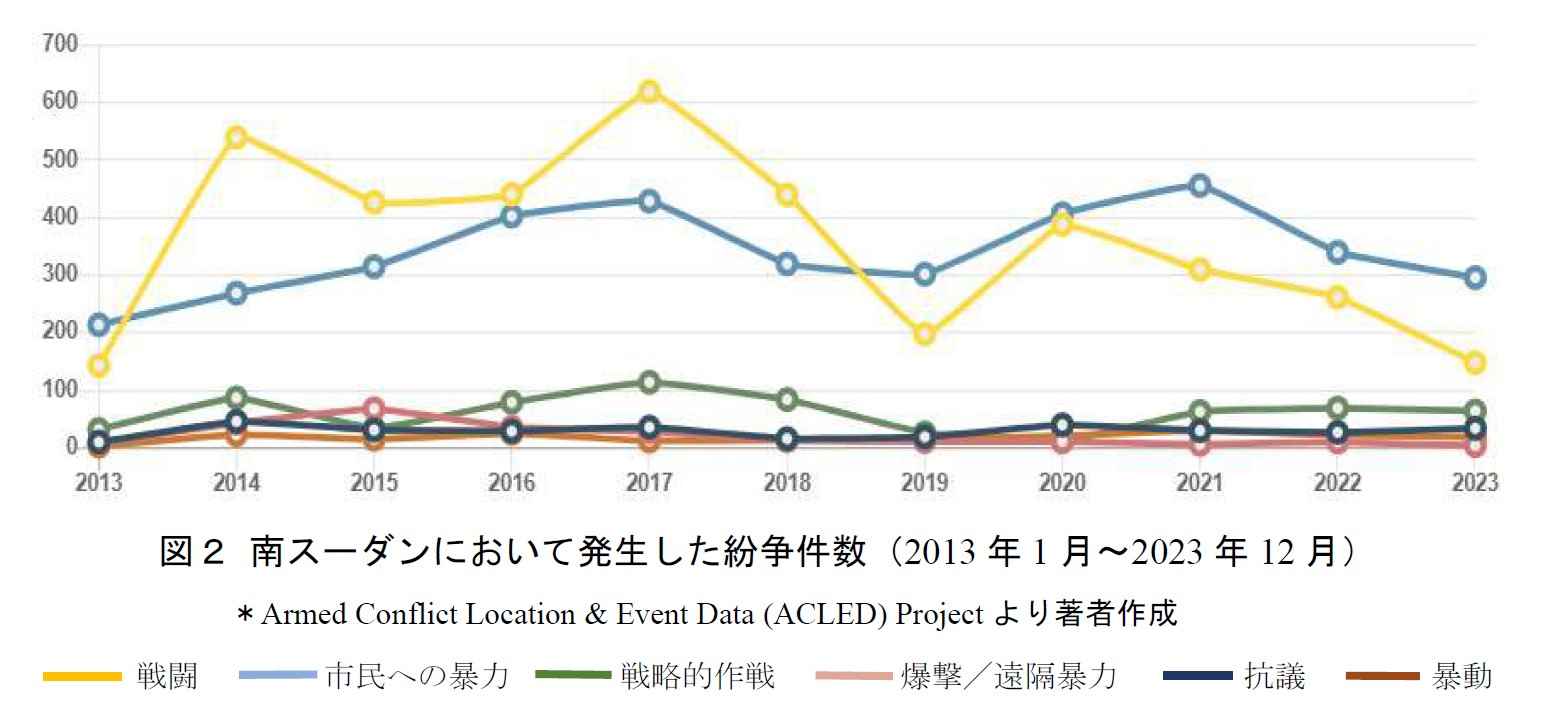

ウガンダに留まる難民に帰還の途はないのだろうか。ここでは、南スーダンの状況にふれておきたい。南スーダンでは、2018年9月にエチオピアのアジスアベバで和平協定が締結された[13]。しかし、合意の履行の遅れなどにより、帰還しようとする難民は少なく、実際に帰還の機運が高まったのは2020年に入ってからだった。しかし、図2に示すように、2020年以降も紛争件数が著しく減少したとは言えない。これは、地方において共同体内・体間の紛争や反乱軍と政府軍との衝突が発生しているためである。また、経済状況の悪化により都市部における食料や燃料の価格は高騰し、一部の地域では洪水や干ばつが頻発している。そのため、現在も国民の半数近い約580万人が急性食料不安(IPCフェーズ3以上)の状態にある[14]。

しかし、南スーダンの不安定な治安や食料不足にもかかわらず、2020年以降にはウガンダから南スーダンに帰還する難民は増加する。その大きな要因のひとつとして、難民居住地における食料不安があげられる。2020年に公開された難民の脆弱性に関する調査報告書[15]によれば、ウガンダ全体の難民の約68%は、国際貧困ライン[16]を下回る一人当たり一日2000ウガンダシリング(1.68米ドル)以下の生活をしており、食料支援がなければ80%にまで上昇すると予測されている。一方、食料支援に頼らず食料を確保できている難民はきわめて少数である。また、同報告書は、難民の自立がほとんど達成されていない複数の要因のひとつとして、難民居住地の狭隘化により、耕作可能な土地をまったく得ていないか、わずかな土地しか利用できていない難民が多いためである、と分析している。つまり、難民に土地を与えて、自分で食料を生産するという「ウガンダ・モデル」の先駆的な取り組みはほとんど実現されていないのが実情だ。

同報告書の基となる調査は2020年より前にウガンダの全ての難民居住地と難民受け入れ地域で実施されたが、この時、WFPはすでに食料支援の段階的な削減を実施していた[17]。そのため、継続的な援助の削減が予想されるなか、家族を食べさせていけないと考える難民が、南スーダンに徐々に戻り始めたのである。彼らのなかには、家族全員が故郷に戻る場合もあれば、妻子をウガンダに残したまま、家長の男性のみが帰還する場合もある。妻子をウガンダに残す理由のひとつは、南スーダンにおいて大規模な紛争がいつ再発してもおかしくないと考える人々が、ウガンダにおける難民の地位を失わないようにするためである。

[13] 和平合意は「南スーダンにおける紛争解決に関する再活性化された合意(R-ARCSS)」と呼ばれる。

[14] IPC. (https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156667/?iso3=SSD 2024年2月9日閲覧)

[15] Development Pathways. ‘Analysis of Refugee Vulnerability in Uganda’, Jan. 2020. (https://www.developmentpathways.co.uk/publications/analysis-of-refugee-vulnerability-in-uganda/ 2024年2月9日閲覧)

[16] 世界銀行が定める国際貧困ラインは一日1.90米ドル。世銀はこのラインを下回る生活を送る人々を貧困層としている。

[17] 難民受け入れ地域は、ホストコミュニティとも呼ばれ、難民居住地が設立されたウガンダの県(District)または準郡(Sub-county)を指す。難民受け入れ地域は、ウガンダ人が居住する地域であるが、さまざまな理由で難民居住地を離れた難民がウガンダ人から家を借りるなどして暮らしているため、実際にはウガンダ人と難民が混住していることが多い。難民受け入れ地域に暮らす南スーダン人のなかには、地方都市で何らかの生計手段を持っている者もおり、難民居住地に暮らす難民よりもいくぶん経済的に余裕がある場合が多い。

悪化する難民の生活状況

2023年の食料支援におけるNBAの導入はこうした状況のなか実施された。それは、難民の食生活に深刻な影響を与えている。多くの世帯で食事の量と頻度を減らさざるをえなくなり、一日に一回しか食事をとらないのは当たり前のことになっている。WFPによれば、2022年には250万人が急性食料不安(IPCフェーズ3以上)の状態にあった[18]。NBAの導入により、食料不安はさらに悪化していることが予想される。キリヤンドンゴ難民居住地に暮らす私の知人のひとりは、ここ数年でアルコール依存が急速に進んでいた。A氏によれば、彼は、精神的なストレスや空腹を紛らわすために、毎日、強い酒を飲むようになったからではないかということだった。

子どもへの影響も懸念される。ウガンダの難民居住地では、親が子どもを学校に行かせられなくなり、児童婚や児童労働のケースが目立ち始めている[19]。2023年8月下旬、私は、先述のキリヤンドンゴ難民居住地を後にして、南スーダンとの国境に近いパラベク難民居住地を訪れた。この難民居住地はウガンダの難民居住地のなかではもっとも新しく、6年前に設立されたばかりである。難民居住地を車で進んでいくと、幼い子どもたちが石を割って、拾い集めている光景に出くわした。あるNGOスタッフに話を聞くと、露出している岩場から石を切り出し、家や道路の建築に使う石材として売っているのだという。こうした砕石作業は、キリヤンドンゴ難民居住地に近いウガンダ人コミュニティで見たことがあった。花崗岩と思われる大きな岩の塊をハンマーで打ち砕いて小石にし、それをバケツに入れてキロ単位で販売するのである。こうした「砕石ビジネス」は、ウガンダではインフォーマルな経済活動のひとつであるが、幼い子どもには危険を伴う重労働である。短時間の訪問だったため、なぜこうした作業にあたっていたのがほとんど子どもだったのかは不明だが、親が仕事を探しに難民居住地を離れていたり、あるいは難民居住地のなかでわずかな現金稼得活動をしている一方、子どもたちも働くように求められているのではないかと想像された。

ある国際NGOの報告書は、2018年から2022年の間、難民居住地における自殺または自殺未遂の数が4倍に増えたという悲惨な事実を伝えている[20]。私は、パラベク難民居住地に暮らす南スーダン難民から、最近、ある若い女性が家族に十分な料理を与えられないことを苦にして自殺を図ったという話を聞いた。ただ、彼女が自死を試みた直後に隣人に発見され、彼女の自殺が未遂に終わったことは不幸中の幸いだった。しかし、最悪のケースに至る場合もある。援助関係者の間で知られているのは、15才の難民の少年が自殺した出来事である[21]。彼は、2023年8月の食料支援を受け取る際に、自分の家族が何も支援を受けられないカテゴリー3に分類されたことを知った後、首を吊って自殺した。この少年の両親は仕事を探すために難民居住地を離れており、彼が兄弟の面倒をみていたが、NBAが始まると家長(扶養者)だとみなされていた。しかし、家長が子どもである家族が、どうして経済的に自立していると考えられるのだろうか。UNHCRは、子どものみ世帯(子どもが家長である世帯)はもっとも脆弱性が高い家族として分類されるべきであるとしているが、この事例は、いかにその基準が恣意的に適用されているかを物語っている。

私がウガンダを離れ、ケニア北西部のカクマ難民キャンプに到着したのは9月上旬だった。カクマ難民キャンプは、第二次スーダン内戦(1983-2005年)が激化した1991年に南スーダンからの難民を受け入れるために設立された。それ以来、さまざまな国籍の難民を受け入れ、キャンプの規模も拡大した。2016年にはウガンダの難民居住地をモデルとして、カロべイェイ統合居住地が新設された。この居住地を訪れると、土地の割り当てが済んでいない難民が、受け入れセンターに設置されたUNHCRの簡易シェルターで暮らしていた(図3)。そのなかには、ウガンダの難民居住地からケニアに来た人々も含まれていた。彼らは、ケニアではウガンダよりも援助の配給が多いと聞いてわざわざ国境を越えてきたのだ。しかし、あるNGOスタッフによれば、カクマには新たな難民を受け入れるスペースが不足しており、彼らはウガンダに帰されることになるだろう、ということだった。ちなみに、ケニアにおける食料支援のシステムは、ウガンダとは異なっており、両国の支援を単純に比較することはできないものの、ケニアにおいても食料支援の削減は進んでいる。そのため、カクマにおける食料不安も高まっているのが現状だ。

[18] WFP. ‘Impacts of the Cost of Inaction on WFP Food Assistance in Uganda’, April 2023. (https://reliefweb.int/report/uganda/

impacts-cost-inaction-wfp-food-assistance-uganda-2021-2022-april-2023 2024年2月9日閲覧)

[19] WFP. ibid.

[21] Neiman S. and K. Titeca. op.cit.

行き詰まる「ウガンダ・モデル」

国際社会が、アフリカでもっとも先駆的な難民対応と称賛した「ウガンダ・モデル」は、今や、ウガンダ政府が、これまでの「寛容な」難民政策を放棄することを暗示させるほど行き詰っている。とくに、2021年のロシア・ウクライナ戦争の開始後、ウガンダを含め多くの途上国において人道支援に対する資金不足が生じるなか、WFPが導入した食料支援プログラムの見直しは難民の生活状況をさらに悪化させている。

従来の画一的な支援から、より脆弱性が高い難民を優先的に支援する政策へと転換することそれ自体は、誤っているとはいえないだろう。ウガンダの164万人もの難民は、難民居住地の環境、インフォーマルなビジネスなどから得る現金、海外に暮らす親族から受け取る送金の有無などにより、家族の経済状況は多様である。しかし、ウガンダで導入されたNBAの例をみれば、導入のプロセスが適切だったとは言えず、また、難民の脆弱性が支援側によって恣意的に査定されていることも見落とされるべきではない。資金不足という理由によって、難民のニーズが実態よりも過少に見積もられているとすれば、そもそも「ニーズに基づくアプローチ」と呼ぶに値しないと言わざるをえない。

したがって、現行のNBAについては、まず、難民のニーズをより実態に近づける基準に基づいて把握し、現在のカテゴリーの見直しを検討するべきである。そのためには、難民支援における予算の増額や支援業務に携わる援助組織の能力向上、難民に発言権を与える透明性の高い人道主義ガバナンス(humanitarian governance)などが不可欠である。もし、資金不足を含め、こうした諸課題が解決される見込みが低いのであれば、NBAへの移行は時期尚早であり、従来の画一的な支援を続ける方が裨益者である難民への不利な影響を抑えられるとも考えられる。

何より、難民の長期滞留と支援削減が進むなかで、ますます多くの人々が、故郷にも周辺国にも安心して暮らせる場所がないという不確実な状況に置かれていることから目を背けてはならない。それは、戦争のような劇的で目に見える危機ではないだけに、緊急支援の対象にはならず、マスメディアにとりあげられる機会も少ない。しかし、国際社会が「ウガンダ・モデル」に注目したのは、それが長期滞留難民に対する難民対応のロールモデルになることを期待したからではなかったのか。したがって、国際社会は「ウガンダ・モデル」の下で現実に起きていることを直視し、その「失敗」から何を学ぶかが求められている。