- ミャンマー

2015年総選挙はミャンマーを変えるのか?

ミャンマーは今年(2015年)、歴史的な転換点を迎えそうだ。年末に総選挙が予定されているからだ。連邦議会を構成する二院(人民院と民族院)と各地方議会の計1100を越える議席が改選される。選挙のある国ではどこでもそうだが、総選挙は一国の政治にとって重大なイベントである。しかし、ミャンマーの場合はそれだけにとどまらない。

国際的に注目された2011年3月の民政移管後、今回が初の総選挙になる。総選挙は2010年11月にも実施されており、現在の議員たちの大半はその時に選ばれているが、前回の総選挙は軍事政権下で実施された。筆者も現地で選挙当日の様子を観察したが、当時、そもそも民政移管が本当に実行されるのかも不透明だったし、表現の自由も、結社の自由も、集会の自由も著しく制限されたなかでの選挙だった。

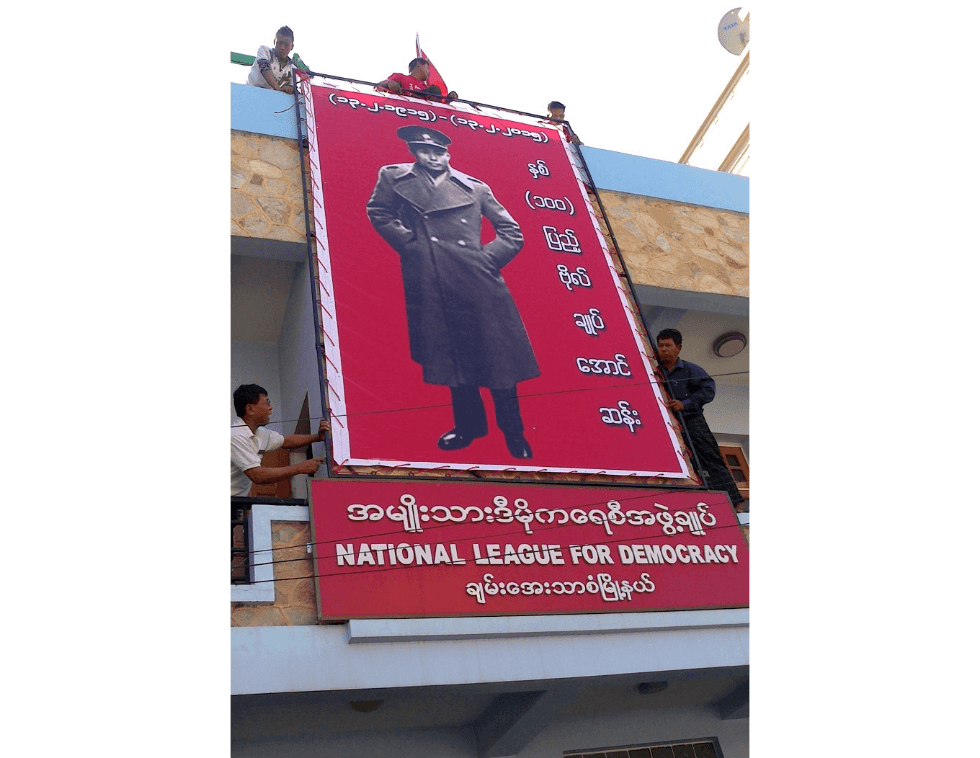

結果は、軍事政権時代の政権幹部がそのまま要職を占める連邦団結発展党(USDP)の圧勝だった。2010年総選挙の結果に軍事政権が介入したのかどうかはわからない。仮に介入していなかったとしても、有権者が十分な情報を得たなかで自身の意思で投票できる環境ではなかった。現在とはずいぶん違ったわけである。2011年に民政移管は実現し、その後、2010年総選挙をボイコットしていたアウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD)も2012年4月の補欠選挙に参加した。表現の自由のような市民的権利もずいぶんと拡大した。なので、今回、政府からの不正な選挙介入がなければ、ミャンマーでは1960年以来55年ぶりの公正かつ自由な総選挙になる。ミャンマー史に残る大きな出来事だ。

では、2015年総選挙はミャンマーを変えるのだろうか。細かな選挙予測をするにはまだ時期が早過ぎるので、ここでは今のところの大勢について検討しておこう。そのうえで、少し視野を広げて、この総選挙が持つ政治的意義についても検討しよう。議員を選ぶという通常の選挙以上に、この総選挙にはミャンマーの将来にかかわるさまざまものが懸かっているからだ。

カリスマと組織

まず、わかりやすいところからはじめたい。アウンサンスーチーである。彼女が今度の総選挙を経て大統領になるかどうかが、常にミャンマー政治の話題の中心になる。彼女自身も大統領を目指す意思を示しており、自宅軟禁されていた時代から彼女への支持を表明してきた米国政府やEU(欧州連合)は、それを待ち望んでいるように見える。ただ、そう簡単にはいかない。彼女の子息がイギリス国籍であることから、憲法第59条6項に定められた正副大統領資格を満たさず、今のままでは法的に彼女は大統領になれない。1945年生まれの彼女に残された時間は必ずしも多くないので、大統領と与党にぎりぎりまで同条項の改正を働きかけるだろうが、改正が実現する望みは薄く、2015年総選挙の結果を受けて彼女が大統領になる可能性は低いだろう。

さて、問題はここからである。彼女が大統領になれなくても、彼女の政党であるNLDが票を伸ばすことは、このままいけば間違いなさそうだ。民政移管後に進んだ自由化を背景に、NLDを含めた政治政党の活動は活発化している。NLDの党幹部によると、現時点で党員はすでに200万人を越えているという。今年はアウンサンスーチーの父親で独立運動の英雄であるアウンサン将軍生誕100年ということもあり、毎月のようにイベントを開催して年末の選挙キャンペーンに向けて準備を進めるということだ。

ミャンマーでは信頼に足る世論調査が不足しているので、正確に政党支持率を読むことは難しいが、2012年4月の補欠選挙で争われた45議席中、その大半にあたる43議席をNLDが獲得するという圧勝を見せたことを考慮すると、NLDへの国民の支持は底堅い。政治家の人気ほど移ろいやすいように思えるが、アウンサンスーチーは軍事政権による長年のネガティブ・キャンペーンを乗り越えて人気を維持してきており、よほどのことがない限り、その人気が陰りを見せることはないだろう。2012年4月に議員に選出されて以降の彼女の行動に批判の声がないわけではないが、彼女の支持層に大きく影響を与えるものではない。公平かつ自由な選挙となれば、アウンサンスーチー人気に支えられたNLDが第一党になる可能性が高いだろう。

そうなると、正副大統領は連邦議会議員の投票によって選ばれるので、アウンサンスーチーが正副大統領になれなくとも、NLD所属の議員から大統領、副大統領、あるいはその両方が選出される。では誰が大統領になるのか。これが当然の疑問になるわけだが、この問いに答えるのが意外と難しい。NLDに彼女に次ぐ実力者がおらず、党内の人間に尋ねても明瞭な答えが返ってくることはまずない。

そもそも、同党への支持はアウンサンスーチーのカリスマに依存していて、彼女が党内の意思決定に持つ影響力は絶大である。加えて、党組織の制度や財源、人材はまだまだ脆弱だ。そのため、彼女に次ぐ実力者が出てこないのが現状である。このアウンサンスーチーと他の幹部との間にあるギャップはそう簡単には埋まらない。古参の党員と民政移管後に参加した党員たちとの関係も微妙である。総選挙の候補者選びから、実際の選挙過程、さらにそのあとの大統領選出のプロセスでこうした党組織の弱さが表面化するかもしれない。それは当然、政権の不安定化につながる。もちろん、初めて政権を執った政党が困難に直面するのは当たり前のことだから、むしろそれを乗り越えられるかどうかの方が重要なのかもしれない。

軍事政権の影をひきずる与党

次に政権側に視点を移してみたい。民政移管から3年、政治経済改革は進んでいる。あれほど対立していた欧米との外交関係も劇的に改善した。アジア開発銀行によると、2014年度、2015年度の経済成長率はともに7.8%と予測されている。高い数字だ。もちろん改革の不備を指摘しはじめれば切りはない。法整備の遅延、インフラ開発の遅滞、投資環境の未整備、政策作成能力の欠如、汚職、人権侵害、市民的自由の制限など、課題は山積している。しかし、そうした問題の所在を公(おおやけ)の場で指摘することすら難しかった軍事政権時代を思い出せば、民政移管後の政府はそのパフォーマンスを評価されてもおかしくはない。そしてその評価の対象になるのは、本来であれば、大統領のテインセインであり、与党USDPだ。だが、そうはならない。政権の実績が与党の支持に必ずしも直結しないのである。なぜだろうか。

最大の理由は、ミャンマーの民政移管が過去の清算を十分に行わないまま断行されたからである。2011年の民政移管は2003年に発表された「7段階のロードマップ」に従って、軍事政権の管理下で進められてきた。途中、2007年には僧侶が主導する大規模な反政府運動が発生しており、政府はかなり暴力的にそれを弾圧している。結果的に民政移管はミャンマーの「改革と開国」を実現するきっかけになったわけだが、他方、これまでの軍事政権下で起きたさまざまな問題の責任をほぼ追求されないまま、なし崩し的に体制は転換しつつある。そのため、過去の軍事政権に対する不満は現在でも社会にくすぶっている。最近、農民が軍事政権時代に接収された農地の返還を求める運動を各地で起こしているが、これも軍事政権の過去のミスマネージメントに対する処理の不十分さを示す一例であろう。

USDPは、そもそも軍事政権の大衆動員組織であった連邦団結発展協会(USDA)の再編によりできた政党である。同党の幹部ポストに軒並み元将軍たちが座っている。たとえ彼らが軍服から民族衣装であるロンジー(ミャンマーの巻きスカート)姿になっていたとしても、人々はUSDPに軍事政権の影を見る。1992年から民政移管前まで独裁者として同国を支配したタンシュエが、未だに現政権の背後にいると推測するものも少なくない。テインセインがどれほど改革を進めても、約50年にわたる軍事政権の抑圧的な統治に「赦し」を与えるものにはなりそうにないのである。

そうなると、2015年総選挙は2011年以降の与党の業績を評価する選挙ではなく、1988年9月18日クーデターにはじまる軍事政権を評価する選挙になるだろう。国民にとって総選挙は軍事政権の影をひきずる与党に対して、いわば「罰」を与える機会になるわけである。NLDより組織力や財源がずっとあったとしても、USDPは分が悪い。USDPとしては、過去の軍事政権と連続するイメージを断ち切り、民政移管後の成果をどれほどアピールできるのかが鍵になる。そのなかでテインセイン個人の人気は国民のなかで比較的高いと言われており、2015年に引退すると一度は語った彼をもう一度USDP党首とすることで、同党への支持をつなぎとめようとするかもしれない。

政権交代だけではない2015年総選挙が大事な理由

政権交代以外にも、この総選挙に懸かっているものがある。4点指摘しておこう。まず、本当にミャンマーで自由かつ公正な選挙が本当に実現するのかという根本的な問題である。危機感を持ったUSDPが、政府と一体になって買票に近いキャンペーン(例えば、2010年総選挙時にあったのは道路建設を約束する代わりに投票を求めるもの)を行うかもしれない。もっと直接的に現金が配布される可能性もあるし、国営メディアを使った野党へのネガティブ・キャンペーンも予想できる。

ただ、今回の総選挙への国際的な注目度は高く、もし現与党を利するような選挙への不正介入があれば、国内社会からの反発はもとより、ミャンマーの改革に対する国際的信用も下がらざるをえない。特に欧米の反応は相当ネガティブなものになるだろう。これまでのミャンマーと欧米との関係改善への大統領の前向きな姿勢を考慮すれば、軽率に総選挙に介入するとは思えないが、その一方で、与党や実業界には、行政経験の乏しいNLDへの政権交代に対する警戒感があり、まだまだ予断を許さない状況だ。総選挙前にUSDPとNLDとの選挙協力や連立の合意を望む声も一部ではある。アウンサンスーチーと現USDP党首であるシュエマンの接近を将来的な同盟を見据えた動きと見ることも的外れではない。

第2に、自由かつ公正な選挙は政府にとっての課題だけではない。市民社会にとっても大きな挑戦となる。かつてインドネシアの民主化後、1999年の最初の総選挙時に一部で宗教紛争、民族紛争が勃発したように、選挙活動が党派間の暴力的な衝突につながる事例は枚挙にいとまがない。政府の統治能力が弱く、社会の分断が深いと、暴力的な紛争が起きる可能性は高くなる。ミャンマーの場合、選挙をきっかけに国家が崩壊するような事態は想定しにくいが、過激な民族主義的言説や、偏った宗教的言説が、選挙キャンペーン時に政党や候補者の口から発せられる可能性は否定出来ず、それが暴力的な衝突につながってしまうこともありうる。また、ここ数年の仏教徒とムスリムとの衝突を見る限り、警察をはじめとした政府機関に暴力的な衝突を十分に抑止する能力を期待するのは困難だ。総選挙に対する市民社会の動向にも注意を払う必要がある。

第3に、仮に総選挙が自由かつ公正で、さらにNLDが第1党になったとしても、それは民主化をただちに意味しない。2008年憲法自体に数々の非民主的規定があり、それを変えるには連邦議会議員の4分の3以上の賛成が必要だが、総選挙で選ばれる議員は全体の4分の3、残り4分の1は国軍司令官が指名する軍人議員である。つまり、国軍が憲法改正については拒否権を持っており、また、制度上、大統領および2人の副大統領のうち1人については軍人議員たちが選出できる。こうした制度を通じて、厳密な意味での民主化が国軍の承認なしでは起きないように設計されているわけである。こうした仕組みに対する国内外からの批判は強い。NLDもずっと批判してきた。2015年総選挙で政権交代が起これば国軍へのプレッシャーにはなるし、NLDが第1党となって単独、あるいはUSDPなしの連立で与党を形成すれば、憲法改正はできずとも、日常的な立法活動において法律を通すことはできる。そうなると、政権内、立法府内においてNLDと国軍との間で緊張関係が生まれ、政治が不安定化するかもしれない。

最後に、2015年総選挙には長く続くミャンマーの内戦終結も懸かっている。民政移管後の政治は2008年憲法を国家運営と政治の基本ルールとすることに合意するプロセスだった。しかし、まだこの新しい枠組みに包摂されていないのが少数民族武装勢力である。

そもそも1948年の独立からミャンマーの国土全体が国家によって実効統治されたことはない。武装蜂起した共産党や少数民族勢力が特に国境地帯に拠点を起き、国内では国軍と武装勢力との間で常に戦闘が起きてきた。2011年の民政移管後は政治経済改革のみならず、この少数民族との停戦実現というのが重要な政治課題だった。これまで、大統領主導のもと、全土停戦を目指した会合が幾度となく開催され、政府と武装勢力は停戦の条件を探ってきた。ステイクホルダーとなる武装勢力が交渉に参加した勢力だけでも20近くになり、利益調整は容易ではない。そればかりか、中国国境に隣接するカチン州やタイ国境に隣接するカレン州では国軍と一部の武装勢力の武力衝突が今でも起きている。

2013年内での停戦合意の実現を目指していたテインセインだが、まだまだ時間はかかりそうだ。武装勢力の一部が一方で国軍に統合され、もう一方で政党となって2015年の連邦議会と地方議会の選挙に参加することが、政権にとっては望ましいシナリオだったのだろう。このシナリオが現実のものとなるのはかなり難しい状況だが、それでも、いくつかの武装勢力が武器を棄て、より平和的な手段での政治参加に踏み出すかどうかは注目される。

おわりに

2015年総選挙はミャンマーを変えるのか。望ましい方向か望ましくない方向かは置くとして、ミャンマー政治のかなり重要な部分を変えることは間違いないだろう。政治にかかわる基本的な制度セッティングは2008年憲法にもとづいており、2011年3月から現在まで徐々に定着しつつある同憲法にもとづいた政治過程が基本となる。ただ、そうした公式制度の背後には、かつての軍事政権の遺産があることを忘れてはならない。すなわち、軍事政権時代のNo.4であったテインセイン大統領を頂点とし、No.3であったシュエマン連邦議会議長、その他の国家の要職にある元将軍たちのネットワークと、彼らが個別に蓄積してきた行政経験が政権運営には効いていた。両者が組み合わさることで、政治経済改革の推進力が生まれていた。このうち公式制度については国軍が番人となっておさえているので早々変わることはない。他方で、元将軍たちのネットワークによる政治指導は2015年総選挙で相当程度変化しそうだ。

総選挙は5年ぶりだが、そのあとに現役・退役軍人以外の人々が執政府の中枢を掌握すれば、それは1962年3月2日クーデターから53年ぶりのことになる。ミャンマー政治は今年から来年にかけてひとつの山場を迎える。

京都大学・東南アジア研究所

Institute of Southeast Asian Studies, Kyoto University