- ミャンマー

来日前インタビュー

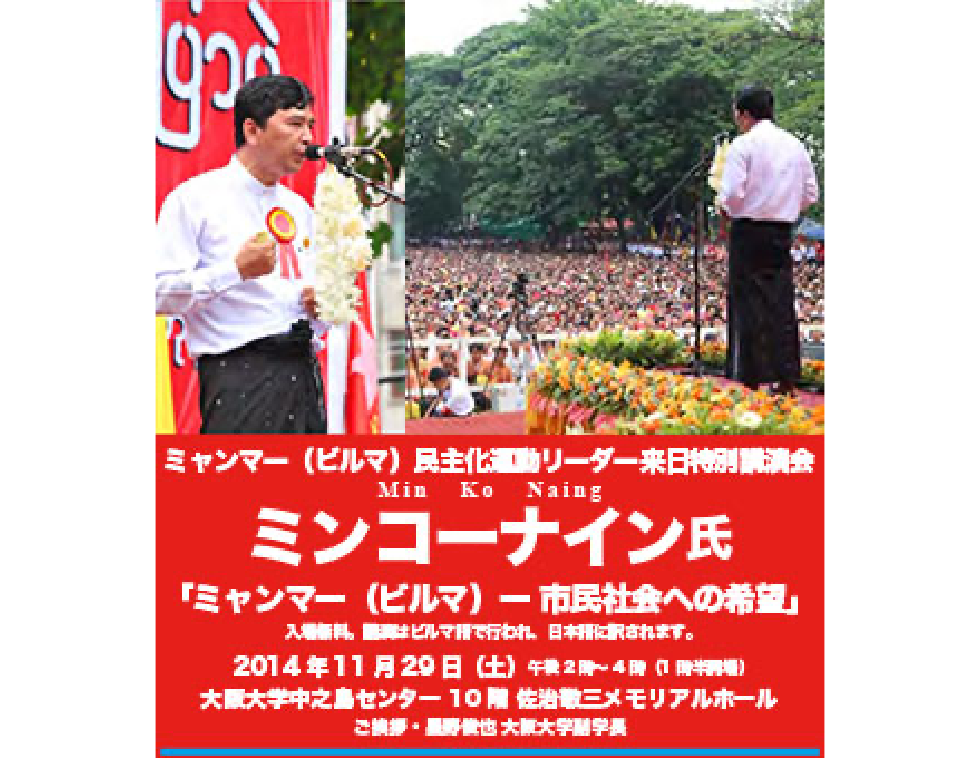

1988年3月、ビルマ・ヤンゴンで、一人の学生が治安当局によって殺された。この事件をきっかけに、学生主導でビルマ全土に民主化を求める声が広がった。「8888民主化運動」と呼ばれるその動きの中心にいたのが、ミンコーナイン氏だ。

本名ポーウートゥン。88年当時はヤンゴン大学の3年生だった。ミンコーナインという名前の意味は「(国民を苦しめる)王に勝つ」。その名の通り、民主化を求めて戦う姿に、多くの学生や一般国民は共感し、氏に追随した。

1989年、ミンコーナイン氏は、逮捕され、長い獄中生活に入る。2012年1月に自由の身となるまで、3回投獄され、刑務所での生活は約20年にも及んだ。

そのミンコーナイン氏が初めて来日することになった。現在も、真の民主化実現に向けさまざまな活動を続ける氏に、ミャンマーの現状や現在の活動、日本への期待などについて聞いた。

ビルマの民主化はまだ不十分

88年当時は、全ビルマ学生連盟(ABFSU)の議長だったミンコーナイン氏。2004年に釈放された後、当時の学生リーダーたちとともに、「88年学生世代」を結成。その後、2007年に3度目の逮捕となり、2011年、釈放されてまもなく、現在の活動の中心となるグループを立ち上げた。

現在のグループの活動などについて、説明してほしい

ミンコーナイン:名前は、「The 88 Generation Peace and Open Society」。平和でオープンな社会にしたい、という願いからつけた。法律、女性、人権、労働、農業、教育、人材育成、国民和解など多岐にわたって、国民が抱える問題の解決に取り組んでいる。議長などリーダーはいない。グループ内で話し合って役割分担し、それぞれ責任を持ってやっている。

現在の国内情勢について、どう感じているか

ミンコーナイン:今は、政治に関わる市民グループが活動できるようになった。報道の自由も得た。しかし、政府や政府の関係者が依然として、支配している部分はある。司法も、まだ政府が支配している。裁判には、政府のトップが干渉し、行政のトップはいまだに軍人だ。

これまで実施された2回の選挙(2010年の総選挙と2012年の補欠選挙)についていえば、1990年の選挙で選ばれた政党が2010年の選挙をボイコットした。そのため、選挙は完全なものとはいえない。また、国会では、国民が選んでいない軍人が総議席の25%を占めている。

ビルマの憲法には、民主主義という言葉に、(「規律ある真の」という)修飾語がつけられている。そのような言葉をつけること自体、本当の民主主義ではない。民主主義は民主主義だ。

日本は、国民が国会議員を選び、国民が選んだ国会議員が首相を選ぶ。最高裁判所長官は、内閣が指名する。それが普通の民主主義だ。しかし、ビルマは、国民が選んでいない人が議員の中にいる。

憲法改正と国民和解が重要

国際社会は、ビルマの民主化は進んでいると思っている

ミンコーナイン:少しは変化したが、まだ十分ではない。現在、必要なのは、まず、憲法改正。今の憲法が改正されなければ、今以上の改革はできない。もう一つは、少数民族との和平交渉を成功させ、国民和解を図ることだ。この2つを成し遂げるために、自分たちも努力しなければならない。

国を発展させるためには、若い世代の参加が必要だ。現在の若い人たちについて、どう思うか

ミンコーナイン:私たちの若いころは、入手できる知識や情報は大変少なかった。報道も規制されていた。技術も進歩していなかった。現在は、情報が多く、自分自身で読みたいものや見たいものを選ぶことができるようになった。

自分たちは、国を変えなければならないと信じ、それに向かって、一緒に努力することができた。その結果、現在、途中までたどり着いた。今後、どのように変わっていくかを選ぶのは、次の世代だ。しかし、今の若者は、情報が多すぎて、自分自身で考えることができなくなっている。彼らがどれぐらい国の変化に関心があるのか、そして、変化のために、どうすべきか、何をやりたいか、何を選ぶのかが重要。選択する能力が必要だ。そのために、我々が、どのように歩んできたのか、経験を伝えなければならないと思う。情報の量が重要ではなく、さまざまなことを考えることが必要。本を数多く読むことも大切だ。

アウンサンスーチー氏率いるNLD(国民民主連盟)について、どう思うか

ミンコーナイン:現在の、ビルマの政治について話すとすれば、NLDを無視することはできない。アウンサンスーチー氏が国民に最も支持されていることも否定できない。政府がいくら、自分たちの考える通りの国をつくろうとしても、国民がついていかなければ不可能だ。正しい方向に進もうとするなら、彼女と話し合わなければならない。

NLDとあなたたちのグループの違いは

ミンコーナイン:共通点もあるし、違う部分もある。違う点は、私たちのグループは、政党ではなく、政治問題を中心に活動している市民組織だということだ。自分たちは、国会の中ではなく、市民や地域の中で活動している。

一方、民主化実現のために活動している点は同じだ。そのため、できることは協力する。例えば、憲法改正キャンペーン。人を集め、演説を一緒にやった。国のために重要で、協力してできることがあれば、今後も一緒に取り組む。

88年学生世代がなぜNLDに入らないのかという声も耳にする

ミンコーナイン:入りたい人は入ることができる。個人の自由だ。たとえ、NLDに入ったとしても、同じ目的であれば連携する。

ミンコーナイン自身が政治家になるつもりはないのか

ミンコーナイン:何を指して政治家というのか。例えば、民主主義が確立していない時代に、自由のために戦う人は政治家とは言わないのか、ということを考えてほしい。

政治家という言葉が、(国会などの)議員を指すならば、自分自身は、もともと議員になることは考えていない。権力を持つ立場になることは考えていない。国のシステムを変えることだけを望んでいる。

アメリカのマーティン・ルーサー・キング、インドのマハトマ・ガンディー、いずれも議員ではない。影響力のあることが大切だと思う。

88年学生世代について、以前のように「政府と戦う姿勢」を期待している人たちは少なくない。そのため、活動の形や考え方が変わったと、感じている人もいる

ミンコーナイン:政府と対立するのは難しくない。対立して捕まればヒーローになれるし、若いころはそれが普通だった。それで本当に国が変わるならば、以前と同じようにやる。しかし、やはりそれだけでは十分とはいえない。国民がついてこなかったら何も変わらない。

現在、ビルマ国民に必要なのは、権利と責任を理解することだ。我々は、国民に権利とは、どういうものかということを訴えている。外国での国民の権利はどのようなものかを例に挙げ、ビルマの遅れている現状を理解してもらうように努力している。また、権利とともに、国民それぞれが責任、義務を負わなければいけないということも伝えている。

国民が権利と義務を理解したら、何でもできるはずだ。そのための取り組みが、現在のわれわれの仕事だ。昔はできなかったから。

以前は、デモしか方法がなかった。現在は、いろいろな方法で活動できるようになった。自分自身の考えが変わったということではない。やり方を変えただけだ。それを理解してほしい。

88年学生世代メンバーについても、それぞれの進み方が変わったということだ。旅行と同じだといえる。飛行機を利用する人、船で行く人、さまざまだ。いつも、一緒とは限らない。自分自身で選ぶことができるようになった。

あなたも含めた88年学生世代のリーダーについて、今後はどのような存在となっていくと考えるか

ミンコーナイン:2つだ。国会議員になりたい人は政党に入る。コミュニティの中で取り組む人はそのようにする。

長い間、民主化を求めて戦ってきたあなたにとって、終わりはいつか

ミンコーナイン:刑務所の中にいるときから、「必ずいつか民主化が実現する」と信じていた。だから長期間でも耐えることができた。いつ終わるかは、自分自身が知りたい。早く終わりにしたいのは事実だ。(笑)

技術移転を伴った投資を

まもなく日本を訪問するが、日本国民及び政府に何を訴えたいか

ミンコーナイン:日本政府や日本国民には、ビルマ国内の状況について、ありのままを知ってほしい。

現在の状況がいいという人がいる。全然だめだという人もいる。何が真実か、実際に、ビルマにきて、自分自身で見たり聞いたりしてほしい。政府の言うことだけを信じないでほしい。民主化勢力の言うことだけを信じないでほしい。一般国民の生活を見たり、国民に話を聞いたりしてほしい。上流から下流まですべての層の意見を聞いてほしい。それがありのままを知る最善の方法だ。

一方、外国にいるビルマ人は、現在、600万人ぐらいだ。タイには400万人、マレーシアには40万人いるという。なぜ、彼らが帰国せず、外国にいるのかがわかると、ビルマの状況が理解できる。

ビルマは国のシステムを変えなければならない。システムを変えるには、憲法改正と和平交渉を同時に成功させることが必要だ。和平交渉成功のためには、少数民族が要求している連邦制度が必要。そのためには、憲法を改正しなければならない。この2つは同時にやらなければならないのだ。

国の発展のためには、投資が必要だという意見は受け入れられる。しかし、ビルマの天然資源だけが目的の投資を、国民は望んでいない。国民が望んでいるのは、技術移転を伴った投資だ。国民が技術を修得すれば、生産性が向上するし、仕事の機会も得られる。政府にお金を貸すだけでは、何も変わらない。実際、これまでも変わらなかった。

また、投資には、配慮が必要だ。これまで、ビルマに投資してきた中国などは、配慮や倫理感がなかった。そのため、国民は、投資というと、搾取されるという考えになっている。

残る大事な点は、政府間協力(Government to Government)だけではなく国民間(People to People)の協力。そのバランスが大事だ。優先すべきなのは、国民間の協力だ。

Interviewer and translator—(源徳子、日本語訳協力:Myat Thu)