- バングラデシュ

バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプ

―2018年1~2月の現地調査より

2017年12月,私は初めてバングラデシュのコックスバザール県にあるロヒンギャの難民キャンプ(以下,キャンプ)を訪れた.この記事では,合計2週間足らずという短い期間ではあるが,私が調査を行ったキャンプの状況を記述する.支援体制やその問題点については,リンク1の拙稿にまとめてあるので,そちらを参照していただきたい.ロヒンギャ問題への関心が薄いと言われている日本で,この記事を通して現地の様子をもっと知りたいと思う方が1人でも増えれば幸甚である.

キャンプの立地条件

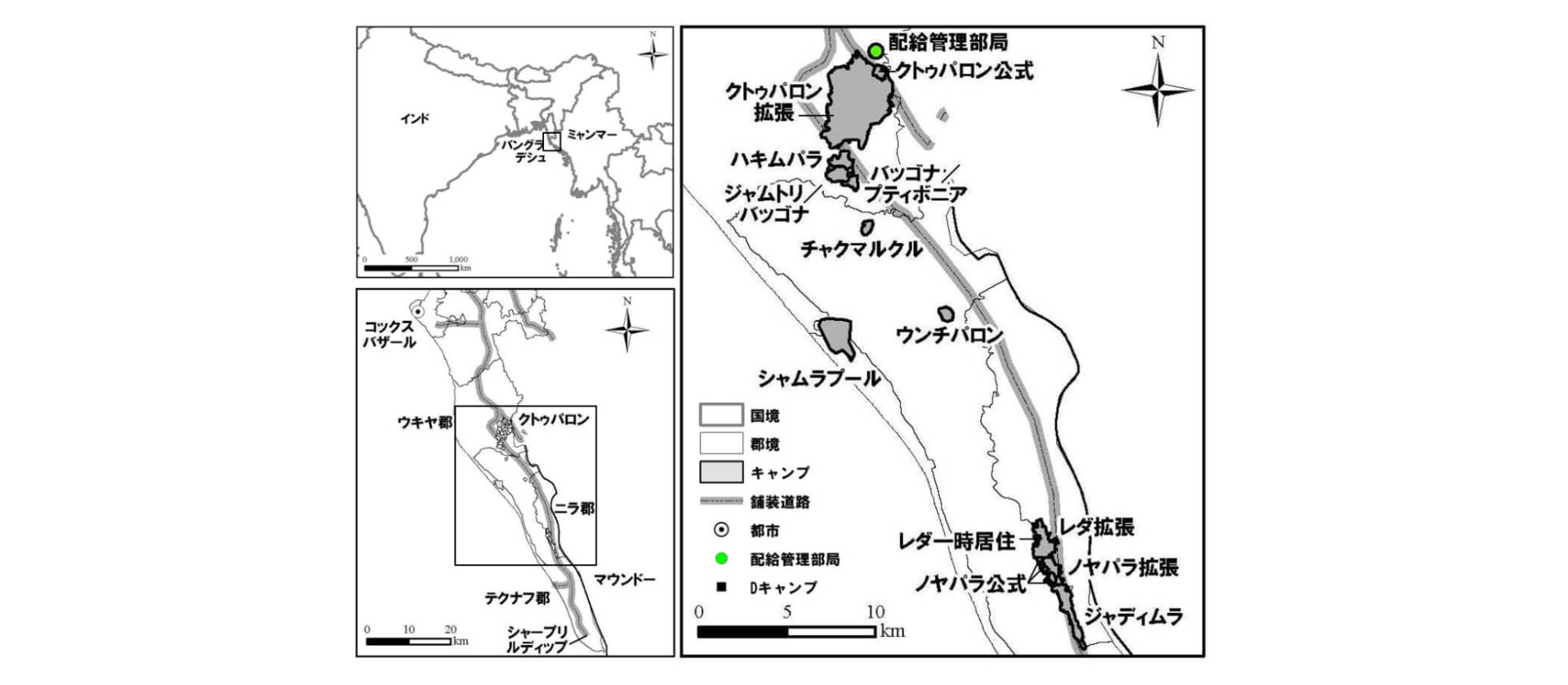

キャンプの位置するコックスバザール県は,バングラデシュでも有数の観光地となっており,空港や市街地からほど近い海岸沿いにはホテルやレストランが数多く立地する.この観光地から南に30 kmほど行くと,59万人近くの難民が暮らすクトゥパロン・キャンプ(通称メガキャンプ)があり(図1),そこに行くまでにBDR(国境警備隊)による検問所を通過する.これは,ミャンマーからの麻薬等の密輸を摘発するとともに,シャープリルディップ・ウキヤ間のみの移動が許されているロヒンギャを,それ以上北に行かせないためだ.国境周辺のバングラデシュの住民は,振る舞いや言葉遣いでロヒンギャを見分けられるというが,男性も女性も,外見だけからロヒンギャとベンガル人を見分けるのは容易ではない.英領インド帝国時代以降,バングラデシュの独立後も,ナフ川を挟んで両国間の人々の往来は商売や通婚などを通じてさかんに行われ,数世代前にバングラデシュ側に定住した人や,ミャンマー側に親族のいる人も多い.それゆえ,ロヒンギャとベンガル人の境界は曖昧なものだが,本記事では暫定的に1978年以来のミャンマー国軍や住民による迫害・差別から逃れるためにバングラデシュに流入し,バングラデシュの地元住民によって「ロヒンギャ」と呼ばれる人々をロヒンギャ難民(以下,難民)としている.

クトゥパロン・キャンプは,ミャンマー国軍による掃討作戦が実施された1978年や1991年に流入した難民が暮らす公式キャンプ(通称オールド・キャンプ)と,2017年8月以降に流入した難民のために拡張されたキャンプ(通称ニュー・キャンプ)に分かれており,2016年に非公式に形成されたバルカリ・キャンプと統合され,実に2,000エーカーの面積を持つ(写真1).しかし,59万人という規模だけあって,内部は簡易住居で一面覆われており,小さな市場や雑貨店なども見られた.様々な国や団体からの支援によって設置された施設や設備も数多く,メディアや政府・支援関係者がよく訪れるのもこのキャンプである.また,クトゥパロン・キャンプのすぐ北には,WFP(国連世界食糧計画)主管の配給管理部局があり,配給・支援における部門内での調整や物資の管理を担っている.少なくとも2018年3月まで当部局はこの一か所に限られており,公式な支援物資は基本的に,すべてここで検査・保管・分配されていた.つまり,クトゥパロン・キャンプ周辺は難民支援のいわば「中心地」とも言える.

この周辺には様々な規模のキャンプが点在しており,どのキャンプもバングデシュ国軍(以下,国軍)や国境警備隊などが警備にあたっていた.しかし,部外者によるキャンプへの立入が制限されているわけではなく,彼らから許可を取る必要もなかった.ただし,その中で,ミャンマーとの国境沿いにはバングラデシュ側でレイプ被害を受けた女性のみのキャンプがあり,そこの立入は制限されているという情報を得た.私はそこを訪れようとしたが,数日前にそのキャンプ周辺でバングラデシュ人女性2人が外国人にレイプされるという事件が起こったらしく,国境警備隊に止められてしまった.そのため,そのキャンプの実態は不明のままだが,被害を受けた場所に関わらず,レイプに遭った女性には特別な配慮とケアが必要であり,他の難民とは隔離した環境を整備することも非常に重要である(リンク2 ).

クトゥパロン・キャンプからさらに25 kmほど南に行くと,北から順にレダ,ノヤパラ,ジャディムラのキャンプにたどりつく.このうち,ノヤパラの公式キャンプのみが1978年や1991年に流入した難民が暮らす「オールド・キャンプ」である.これらのキャンプの面積や規模は比較的小さく,粗放的に分布している.しかし,上述の「中心地」から遠いだけでなく,ウキヤ郡のキャンプのほとんどが公有地にあるのに対し,私有地に位置するキャンプが圧倒的に多い.したがって,これらのキャンプで支援を行う機関やその活動のための用地は必然的に限られてくる.また,私有地のキャンプでは,地主に毎月300~1500タカ(TK)を支払わなければならない場合も少なくない(そうした世帯数の精確なデータはないが,私が聞いた限りでは少なくとも9,000世帯近くにのぼる).さらに,当地域は安全な水が得られにくい地形・地質であり,特に私の訪れた乾季には水不足が深刻な問題となっていた.以下では,私が訪問したこれらのキャンプにおいて,難民がどのような生活をしていたのかを見ていこう.

出典:Global Administrative Areas database, version 2.0,Shapefiles of Needs and Population Monitoring (NPM) Round 8 – Baseline KI points, Zone and Camp polygon of mega camp and union polygon for Rohingya

右の崖上や左の手前と丘の上に支援機関の施設があり,傾斜面にビニールシートの簡易住居がならぶ.

食料と身の回り品,現金収入

難民1人1人には,国境警備隊から顔写真付きIDカード(Myanmar National’s Registration Card)が発行されている.また,各世帯が救援物資を受け取るための配給カードは政府機関であるRRRC(難民救援帰還委員会)が発行しており,食料品のカードをWFP,非食料品のカードを国軍がそれぞれ配布していた.2017年9月半ば頃まで,バングラデシュ政府は本格的な支援に乗り出していなかった(この背景等についてはリンク3を参照 ).そのため,非公式な支援が散発的に行われ,難民たちが我先にと押し合う危険な状態にあったことは否めないが,地元住民をはじめとする数多くのバングラデシュ人が自発的に,食料を提供したり,介抱や移動の手助け等を行っていた.政府がIOM(国際移住機関)をはじめとする種々の支援機関と連携して本格的な支援を開始してからは,徐々に体制が整えられ,11月中旬頃にようやく食料が行き渡るようになったという.私がキャンプを訪れたときには,各世帯が米,油,豆,塩等の基本食料を定期的に受け取っていた.しかし,私の調査時には92か所あった配給所を管理していたのは複数の支援機関であり,それぞれが独自のルールで配給を行っていた.そのため,家族の人数を考慮せず一律の量を配給するところもあり,場合によっては食料が足りない世帯もあることが難民の側から聞かれた.

日用品などの食料以外のものは,私の調査時にはなお,配給の体制的な問題もあり,同じキャンプのすぐ近くに暮らしていても支給された世帯とされていない世帯があった(リンク1参照).特に,水汲みや調理器具といった不可欠なものが支給されていない世帯も多く,NGO等がフォローアップに奔走しているところであった.他方で,調理を行うための燃料も生活に欠かせないものだが,これについては配給が行われておらず,難民が各自で周辺の木を伐採したり,落ち葉を集めたりなどして調達していた.難民の就労は禁止されているため,こうした燃料集めとその売買は難民にとって貴重な現金収入ともなっており,救援物資の売買も行われている.配給所の近くには地元の商人たちが配給された食料を買い付けにやってくるし,テクナフ市街地の路上では,難民たちが救援物資市を開いている.調査の通訳を務めてくれた地元の男性によれば,彼が小さいときから難民の救援物資が売買されており,なかでもロヒンギャには食べる習慣のない豆が真っ先に売られるそうだ.難民にとって,現金収入なしの生活は実質的に不可能である.上述のように,私有地のキャンプに暮らす世帯は,土地代を支払わなければならない場合もある.遠く離れたキャンプやミャンマー側に暮らす親族と連絡を取るには,携帯電話料金を支払わなければならないし,配給されない野菜や魚を買う必要もある.本来は就労だけでなく救援物資の売買も禁止されており,バングラデシュで携帯電話を使うためのシムカードも,バングラデシュ国籍IDの保持者のみが購入し,利用登録できることになっている.しかし,国軍などの体制側も救援物資だけでの生活が不可能なことは十分承知しており,また,各キャンプのリーダーたちと物資配給などに際して連絡を取る必要があるため,彼らの手元に携帯電話があった方が都合がよい.そのため,こうした違法な売買は見逃されている.少し話がそれるが,地元住民によれば,2017年8月の難民発生時,4~5日間はバングラデシュ政府が難民の流入を認めなかったため,国境警備隊や国軍はナフ川を渡ってきた難民を受け入れなかったが,目の前で人が亡くなっていくのに耐えかね,政府の許可を待たずに難民の上陸を黙認し始めたという.バングラデシュでは法律がきちんと守られないために起こる問題も多いが,こうした柔軟な人道的対応が難民の生存と生活を支えている.

居住環境

各キャンプは国軍や各支援機関によって数字やアルファベットで区分されている.さらに,おおよそ100世帯ごとにマジと呼ばれる男性リーダーが国軍によって選出され,キャンプの状況把握や問題解決,国軍や支援機関と各世帯の仲介役を任されている(写真2).多くの世帯は,IOM等からビニールシートを支給され,竹などを使って簡易住居を設置していた.バングラデシュ政府が,キャンプや支援のために設置される構造物を,すぐに撤去のできる仮設のものに制限していることもあって,こうした簡易住居は風雨や寒さをしのぐのに十分なものではない.バングラデシュというと多くの方は酷暑の熱帯地域を想像するかもしれないが,12月~2月上旬は底冷えする寒さとなり,毎年凍死者も出るほどである.さらに,バングラデシュでは3月頃から雨が降り始め,6月には本格的な雨季に入る.特に,キャンプの位置する地域は例年4月~5月頃にサイクロンが襲う.クトゥパロン・キャンプのように,丘陵地の木を伐採してつくられたキャンプでは,土砂崩れの危険性が高い.2018年7月現在まで,幸いにも甚大な災害被害は聞かれていないが,約35,800人の難民が気象による被害を受けており,約246,600人の難民が土砂災害や洪水に巻き込まれるリスクにあるとされている(リンク4).

そして,上述のように,特にテクナフ郡に位置するキャンプでは清潔で安全な水がきわめて稀少であり,難民や支援関係者からは水不足が最大の問題として聞かれた(写真3).私が重点的に調査を行っていたキャンプでは,近隣の地元住民の井戸が使用されていたが,稀少な水をめぐって住民と難民との間で争いが起こることもしばしばあった.近くに使用可能な井戸のないキャンプでは,不衛生な池の水を煮沸して飲用せざるを得ず,1週間か2週間に1度しか水浴びができないという話も聞かれた.私の調査後には,地下水の少ないノヤパラ・キャンプでは湖沼から送水管で水を送り,簡易浄水を経て水を供給する方法をとることがWASH Cox’s Bazar(水衛生事業団体)によって決定され,実際に,キャンプのリーダーからも水が供給されるようになったと聞かれた.しかし,乾季には湖沼も水量が減ったり枯渇したりするため,この代替案では再び水不足になることが懸念される.また,これらのキャンプではトイレや水浴び場も,簡素なつくりの非衛生的なもの,またプライバシーや安全性の面から女性が使用するのが困難なものが多く,数的にも不足傾向にあった.なかでもトイレは屋根がなく,屎尿を地中のタンクの中に貯め,一杯になった場合はそのままふたをして放置するセップティックタンク式のものを少なくとも数十世帯が共同利用している.そのため,地中のバクテリアによる分解が屎尿のたまるスピードに追い付かず,1~2日間雨が降ったのみで屎尿があふれ出てしまっており,雨季に衛生環境が悪化することは目に見えて明らかだった(写真4).

バングラデシュ国軍に選定されたキャンプのリーダーには男性しか見られなかったが,女性固有の問題などに対処するためには,女性のリーダーも必要だ.

レダ・キャンプでは,単純計算で1基の井戸に1,000世帯以上が依存する状況にあった.

奥の円いコンクリートがセップティップタンク方式のトイレ.乾季のわずかな降雨で屎尿があふれてしまった.

ミャンマーへの帰還について

以上のように,キャンプでの生活は過酷としか言いようがない.そうした中で,難民たちはミャンマー側に帰国することを望んでいるのだろうか.私が話を聞いたノヤパラ・キャンプの一画に住む46世帯のうちでは,安全が保証され,失った財産をもとに戻してもらえるなら帰りたいとしたのが23世帯,帰国せずバングラデシュにとどまりたいとしたのが23世帯と,ちょうど半数ずつに分かれた(ただし,前者のうち2世帯は,夫が条件付き帰国,妻が残留を希望).ミャンマーへの帰還に関する見通しと実現に向けての課題については,すでに日下部尚徳先生が論じられているので(リンク3),ここでは繰り返さない.ただ,1つだけ述べれば,すでに帰還に向けたプロセスが先延ばしにされ,長期化していることから,バングラデシュの難民に対する支援は,一時的な緊急支援から,より持続的な視点による支援へと転換していく必要がある.この記事で記述したことを踏まえれば,まずは各世帯の現金収入手段や教育機会の提供,また土地,水,燃料といった資源の持続的な確保が課題として挙げられよう.このような認識は,支援関係者の間ですでに共有されているが,バングラデシュ政府は難民の定住につながりかねない長期的な視野の支援には乗り気ではない.しかし,キャンプを劣悪な環境にとどめ,教育などの人間開発支援に消極的でいればいるほど,政府が最も恐れる「難民のテロリスト化」というシナリオは現実味を帯びてくるように思えてならない.

私がキャンプを訪れたのはごく限られた期間であり,現在この原稿を書いているまでに,災害対策のためのキャンプ移転をはじめとして,様々な変化がめまぐるしく起こっている.文章で伝えられることには限界もあるため,関心のある方はぜひ現地の状況を実際に肌で感じてほしい.ただし,2018年7月現在,バングラデシュへの渡航は外務省によって危険レベル2に設定されており,NGO関係者によるキャンプへのアクセスも難しくなったと聞かれたため,現地で活動する日本の団体などから最新の状況について情報を得ることをお勧めする(リンク5).また,現在私は,テクナフ郡の水資源問題に関する共同研究を進めており,今後,1年に1~2回ほどキャンプで現地調査を行う予定である.関心のある方は,リンク1の拙稿最終ページの連絡先にご一報いただければ幸いである.

Notes:

リンク1 https://doi.org/10.4157/ejgeo.13.312

リンク2 https://www.theglobeandmail.com/world/article-silent-pain-babies-of-rohingya-rape-survivors-quietly-emerge/

https://www.buzzfeed.com/jp/yoshihirokando/rohingya?utm_term=.rjD6QenYM#.yrnZDkGvn

リンク3 https://www.spf.org/apbi/news/b_180326.html

リンク4 https://reliefweb.int/report/bangladesh/iscg-monsoon-emergency-response-update-rohingya-refugee-crisis-coxs-bazar-1

https://www.shaplaneer.org/donate/emergency/rohingya/

http://www.jrc.or.jp/activity/international/results/180104_005041.html

(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所/日本学術振興会特別研究員PD)