論考シリーズ ※無断転載禁止

SPF China Observer

ホームへ第42回 2023/02/28

中国に核実験再開の兆候:核戦力増強への強い意思と核拡散の危機

1.中国の核軍拡とその影響

米国との戦力均衡を目指し、中国が核軍拡を本格化させている。米国防総省が毎年議会に提出している中国の軍事動向に関する報告書の2020年版は、「現在200発台前半と見込まれる中国の核弾頭数は2030年までに少なくとも二倍に増える」[1]と指摘していた。この数値は、2021年版で「2030年までに1,000発に至る可能性」[2]に、2022年版では、「2035年までに1500発に至る可能性」と予測が大幅に引き上げられている[3]。

米国が予測を修正し、中国の核軍拡への警戒を露わにした背景の一つに挙げられるのは、拙稿『透明性なき中国の核軍拡に関する考察:NPT再検討会議を前に』で指摘したように、中国が民生(発電)用のプルトニウムを増産し、秘密裏に軍事転用を図るとみられることである。中国は、原子力発電所の使用済み燃料からプルトニウムを分離する核燃料再処理施設や、炉内での核反応により核兵器に適した純度の高いプルトニウムを抽出できる高速増殖炉の建設を進めており、いずれも近々、稼働すると分析されている。あわせて核弾頭の運搬手段となる大陸間弾道ミサイル(ICBM)や潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の開発も中国は加速させている。

こうした動きに加え、中国の核軍拡への強い意思を示すものとして、核実験を再開する兆候が表れている。

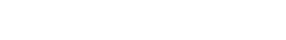

かつて核実験が繰り返された新疆ウイグル自治区の「ロプノール実験場」(図1参照)に、新たに機器が搬入され、地下核実験の実施に必要な坑道の採掘や関連施設の整備が進んでいることが、笹川平和財団China Observerで入手した同実験場の衛星画像により明らかになった。画像の分析結果からは、ごく近いうちに核実験が可能になることが見て取れる。

図1:ロプノール実験場

中国による不透明な形でのプルトニウムの増産や核実験再開の兆候は、米中間およびアジア地域の緊張を高めるばかりでなく、核兵器不拡散条約(NPT)を基軸とする核秩序の崩壊をもたらしかねない。中国は爆発を伴う核実験を全面禁止する包括的核実験禁止条約(CTBT)[4]を批准していないものの、署名はしており、同条約を順守すると繰り返し宣言し[5]、実際、1996年を最後に、爆発を伴う核実験を実施していない。そのため、核爆発を伴わず、CTBTに違反しない臨界前核実験のために、ロプノール核実験場を再整備している可能性が高いと考えられる。しかし、たとえCTBTには違反しないとしても、中国が核軍拡への意思を露わにすれば、その核兵力は他国にとって脅威となり、世界的な核軍拡、核拡散に発展する恐れがある。

本稿ではまず、ロプノール実験場の衛星画像を分析し、核実験に関する中国の意図について考察する。続いて、同国の核軍拡が近隣諸国や国際社会に与える影響を分析し、影響を低減するため、日本が果たすべき役割について考察する。

2.ロプノール実験場の動向と中国の狙い

(1) ロプノール実験場の歴史

ロプノール実験場の衛星画像を分析する前に、まず、地下核実験の仕組みと同実験場の歴史を概観したい。

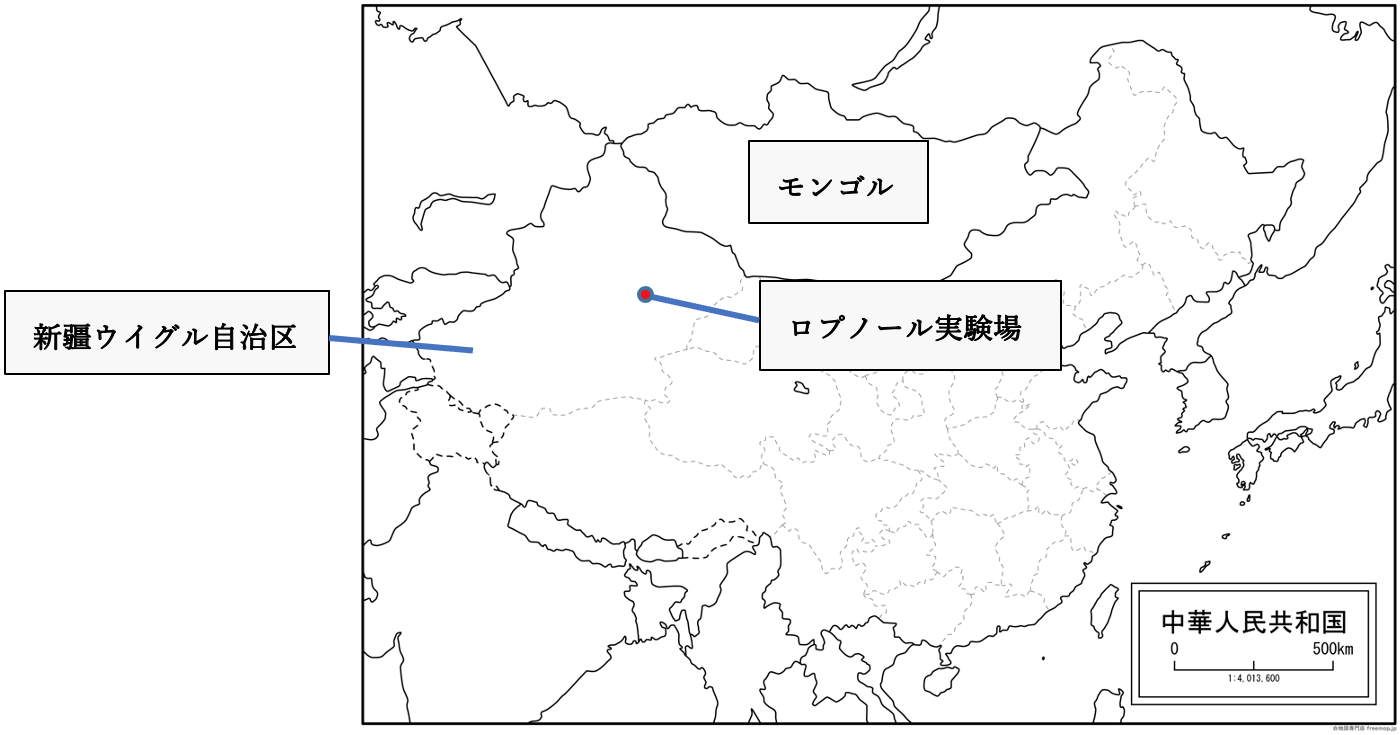

図2:核実験場の基本構造と仕組み

地下核実験場は山を掘り進んで坑道を整備することが多い。図では、簡略化するため水平に示しているが、日本核物質管理学会の岩本友則事務局長によると、爆発の威力が想定を超える場合などに備え、途中で坑道を屈曲させ、より深く掘って核爆弾を設置する。核爆弾は電気信号を送って着火するため、坑道に向かって大掛かりなケーブルが敷設される。また、放射性物質の大規模な外部放出を防ぐため、坑道の入り口は分厚い鋼鉄、さらには土砂の壁で遮蔽される。さらに坑道から少し離れた場所に、実験を統括し爆発の威力や核物質の物性変化を測定する管制塔が設置される。

ロプノール実験場では、1964年10月、地上で初めての核実験が実施されたのを皮切りに、計46回の核爆発を伴う実験が行われたとされている(表1参照)。1963年8月、米国、イギリス、ソ連の3カ国により、大気圏内での核実験を禁止する部分的核実験禁止条約が調印されたが、核開発で後れを取っていた中国は同条約に加わらず、1980年代まで、同実験場において地上での核実験を繰り返した。以降、地下での核実験に移行し、これまで計5本の坑道が整備されてきた。1996年7月、これまでで最後となる爆発を伴う核実験が実施された[6]。

表1:核保有国の核実験実績

| 国名(主な実験場) | 回数 | 内訳(大気圏/地下) |

|---|---|---|

| アメリカ(ネバダ核実験場) | 1030 | 215/815 |

| ロシア(旧ソ連、セミパラチンスク実験場:カザフスタン) | 715 | 219/496 |

| フランス(ムルロア環礁:南太平洋) | 210 | 50/160 |

| 中国(ロプノール実験場) | 46 | 22/24 |

| イギリス(マラリンガ実験場:豪州) | 45 | 21/24 |

| 北朝鮮(豊渓里-プンゲリ-核実験場) | 6 | 0/6 |

| インド(ポカラン:タール砂漠) | 3 | 0/3 |

| パキスタン(ラースコー丘陵) | 2 | 0/2 |

(2) ロプノール実験場の再整備に見る中国の意図:狙いは臨界前核実験の実施か

核実験場の仕組みとロプノール実験場の歴史を踏まえ、下の衛星画像写真を分析すれば、中国の意図が見えてくる。

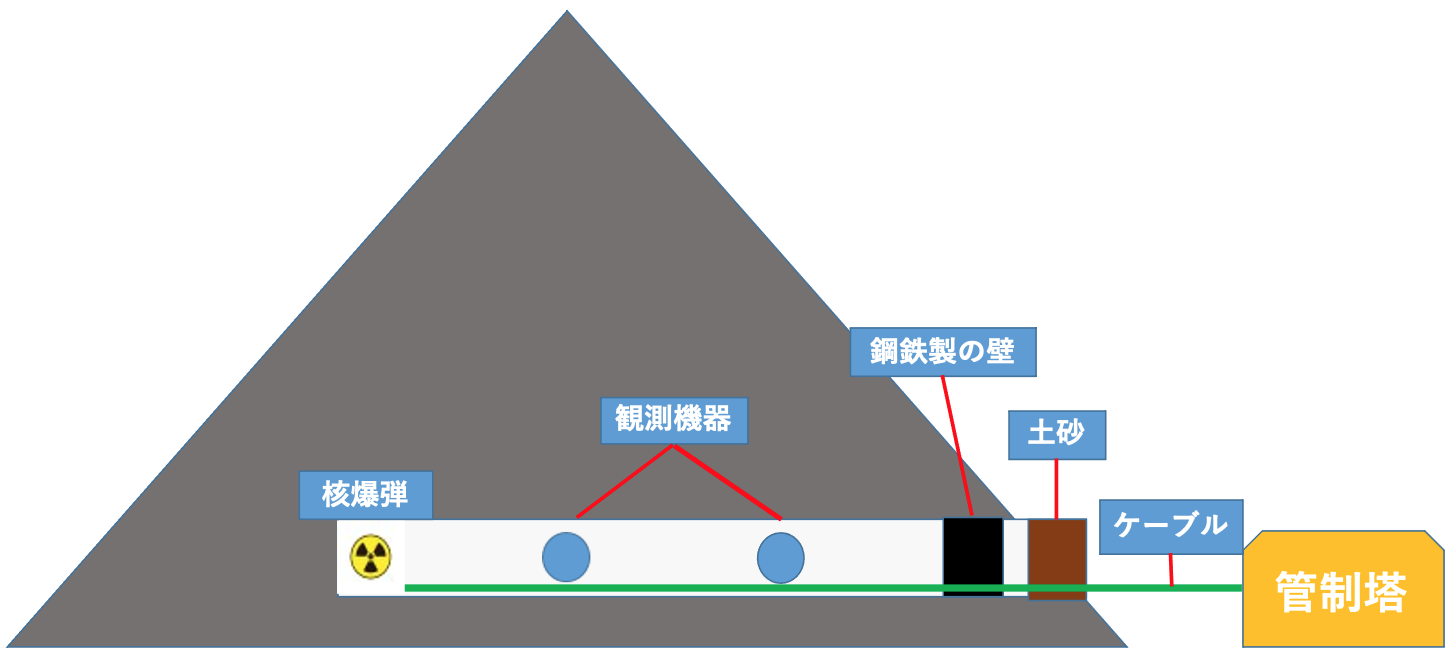

写真1:ロプノール核実験場の再整備

2022年8月に撮影された画像を見ると、赤く囲った部分に大きな人工の覆いが見える。この覆い付近から山間に沿うように坑道とみられる線が伸びていること、図2で示したように、地下核実験を行う際には、坑道の入口を鋼鉄や土砂の巨大な覆いで遮蔽すること、を合わせて考慮すると、ロプノール実験場にとって6本目となる坑道を掘り進んでいると考えられる。画像左端には、坑道掘削の終点がはっきり映っている。この近くに核爆弾の設置場所を構築するのか、現段階では断定できないが、山間の地形に適合させて途中屈曲させながら、坑道をかなり長く掘り進めており、実験場としての整備が終盤を迎えていることが分かる。

注目すべきは坑道の入り口付近に、影がはっきり識別できるほどの高いスタック(塔)が確認できることである(オレンジ色の囲み)。このスタックが存在する意味を読み解くことが、中国の意図を正確に理解するために不可欠である。

一つには、坑道建設中に効率的に換気を行い作業員の安全を確保するためと考えられるが、坑道内の換気のためだけにこれほど高いスタックが必要なのかは疑問が残る。そのため、岩本氏はもう一つの可能性を指摘する。中国の狙いは臨界前核実験の継続的な実施であり、同スタックは放射性希ガスの排出用との見立てである。

臨界前核実験とは、起爆装置の衝撃波や高出力レーザーを照射し、核物質(プルトニウム)の物性変化を観察することを主目的に実施され、結果はその後、核爆発の威力などを測定するコンピュータシミュレーションの基礎データになる。核物質が臨界に達する前に実験は終了する。臨界とは、核分裂反応が連続的に生じる現象で、分裂により熱と放射性物質が放出される。原子力発電は臨界をゆっくり起こし、継続的に熱を発生させて発電に利用する。核兵器は臨界を瞬時に起こし、閃光・熱・爆風を伴う爆発を発生させる[7]。したがって、本来であれば、爆発を伴わない臨界前核実験について、地下に大掛かりな設備を作って実施する必要はない。

しかしながら、臨界の制御に失敗し、爆発に至るリスクは存在する。そのため、臨界前核実験の技術で先行する米国・ネバダ実験場においても、同実験は地下施設で実施されている。中国はこれまで実施した計46回の爆発を伴う核実験で得たデータにより、臨界前核実験の技術を習得しているとみられる。ロプノール実験場に新たに整備された6本目の坑道は、臨界前核実験の継続的な実施が目的であり、スタックは、爆発を引き起こしてしまった場合に生じる放射性希ガスを上空に排出する目的である可能性が高い。

3.中国の核軍拡への強い意思とその影響

(1) 臨界前核実験による核戦力増強の効果

臨界前核実験は、中国にとって、国際社会の批判を抑制しつつ、米国との「戦力の均衡」を達成するうえで、大きな手段となり得る。

なぜなら、臨界前核実験はCTBTで禁止されておらず、実際、米国やロシアも実施している。そのうえ、爆発を伴わないため、地震計などで探知することはできず、米国のように実施したことを公表しない限り、他国が知ることはできない。

核兵器の小型化を含む高性能化と品質の維持への貢献も大きい。核兵器国にとって、核の小型化はもちろん、使用機会が極めてまれな核兵器を安定的に長期保存することは重要であり、核実験はそのための技術確立も目的にしている。旧ソ連崩壊後、同国の核兵器の解体作業に従事した米国の検査官からは「ソ連の配備核兵器の60%近くが不発弾の状態だった。体制崩壊を前に国家が疲弊し、十分な核実験ができず、核の安定性維持に失敗したとみられる」との証言もある[8]。臨界前核実験の継続実施とそれに伴うコンピュータシミュレーションの高度化により中国はこの課題を克服できる。

あわせて中国は核兵器の製造に不可欠なプルトニウムの増産体制を整えている。核燃料再処理施設と高速増殖炉を整備し、いずれも2026年までには稼働する。これらは拙稿『衛星画像分析:中国のプルトニウム生産と核軍拡』に詳しく紹介しているので、興味のある方はそちらも参照していただきたい。米国の核不拡散の専門家や政策立案経験者らで組織する「Nonproliferation Policy Education Center」(NPEC)は、こうした動向から、2030年末の時点で、中国が2.9トン±0.6の兵器用プルトニウムを獲得すると試算している。核弾頭1基あたりの必要プルトニウム量を3.5キログラム±0.5と換算すれば、核弾頭830発±210に相当する。冒頭に紹介した米国防総省の「2030年までに1,000発の核弾頭保有の可能性」という分析は、今後の中国のプルトニウム増産見込みと合致しており、表2にあるように、この数字は、米国やロシアの作戦配備の核兵器数に中国が近づき、やがて追いつくことを意味している。

このように、中国は、核攻撃に対する最低限の報復能力を保持し、相手国の大都市破壊を担保することで相手の核攻撃を抑止する最小限抑止政策を変更し、核大国の米国も確実に破壊できる「戦力の均衡」を目指しつつある。

表 2:世界の核弾頭数(2021年6月現在)

| 国名 | 全弾頭数 | 作戦配備 |

|---|---|---|

| ロシア | 6,260 | 1,600 |

| 米国 | 5,550 | 1,800 |

| 中国 | 350 | 0 |

| フランス | 290 | 280 |

| イギリス | 225 | 120 |

| パキスタン | 165 | 0 |

| インド | 160 | 0 |

| イスラエル | 90 | 0 |

| 北朝鮮 | 40 | 0 |

| 合計 | 13,130 | 3,800 |

* 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)『世界の核弾頭一覧』(2021年度版)を元に筆者作成

(2) 中国の核軍拡が世界にもたらす影響

中国の核軍拡は、安全保障上も核不拡散の上でも、国際社会に深刻な影響を与え得る。

まず、米国との戦力均衡により、中国が米国との間で「相互確証破壊」を確立できたと判断すれば、アジア地域の安全保障問題に対する米国の介入を抑止できるとの認識に至る。その結果、台湾の武力統一を含め、力による現状変更を含めた高圧的な行動を引き起こす懸念がある[9]。米国はそうした中国の動きを抑止するため、作戦配備の核兵器を増強する可能性がある。米国は作戦配備以外の核弾頭を多数保有し、いつでも再配備できる一方(表2参照)、その多くは耐用年数を迎えつつあるとされており[10]、中国への対抗上、臨界前核実験の実施などで兵器の更新を図るだろう。そうなれば、ロシアも同様の対応を取り、ウクライナへの軍事侵攻をめぐる対立も相まって、現在、米ロ間で唯一有効な軍備管理条約である新戦略兵器削減条約(新START)[11]は失効する可能性が高い。

影響は米ロの二大核兵器国にとどまらない。国境を接するインドは中国との紛争を抱え、中国の核軍拡を静観することは考えられない。1998年以来凍結している爆発を伴う核実験の再開を含め、核軍拡を図るとみられる。それは隣国パキスタンを刺激し、核軍拡が南アジアに広がる。

北東アジアにもまた、核拡散の波が押し寄せる。他国が核実験を再開すれば、北朝鮮が7回目以降の核実験実施のハードルが下がったと認識する可能性がある。北朝鮮が核実験を繰り返せば、韓国において、1991年に完全撤去された米国の核配備の再開や独自の核武装論が勢いを増すと考えられる。

日本もまた、対応を迫られる。2022年末に策定された国家防衛戦略は、中国の核軍拡も念頭におきつつ、「相手の能力と新しい戦い方に着目した防衛力の抜本的強化を行う必要がある」と記し、日米同盟を一層強化し、抑止力を高めることを訴えている。こうした取り組みの中で、米国との「核共有」[12]の議論も起きる可能性がある。

NPT体制への影響も深刻である。NPT第6条は核兵器国に対し、「誠実に核軍縮交渉を行う義務」を課している。第6条遵守を求める非核兵器国の声に反し、核兵器国が核軍拡に動けば、NPTを離脱する締約国が増え、NPTを基軸とする世界の核秩序は瓦解に至ってしまう。

4.中国の核軍拡への日本の対応と役割

(1) 軍備管理条約の重要性

日本の国家防衛戦略は、米国との抑止力強化の取り組みと同時に、「核兵器・化学兵器・生物兵器といった大量破壊兵器等の軍備管理・軍縮及び不拡散についても、関係国や国際機関等と協力しつつ、取組を推進していく」と表明している。この方針に沿い、日本はNPT体制の信頼性を維持する方策を提唱すべきである。米国の同盟国として、米国およびロシアに対して軍備管理条約を維持するよう求めるとともに、隣国として中国に軍備管理条約の重要性を訴えるべきである。現在の核戦力の差から、ただちに、米ロ両国との軍備管理条約に加わることは現実的ではないが、中国がまずは米国と軍備管理に関する話し合いを開始することが、核の透明性を高め、地域の安全保障環境の改善につながる。自らの核軍拡により、他国が疑心暗鬼に陥り、核戦力の増強を誘発して核拡散ドミノが生じることは、中国の国益にならないことを日本が冷静に呼びかける必要がある。

(2) 日本の核不拡散技術の活用を

中国および世界の核軍拡の防止に向けたより具体的な貢献として、原子力の民生利用を核兵器開発にリンクさせない監視技術など、日本が培ってきた技術の導入を呼びかけることも重要である。日本は核燃料サイクル施設によるプルトニウムの分離と高速増殖炉での再利用を認められた唯一の非核兵器国である。それは、日本が世界で唯一の戦争被爆国として、軍事転用可能な核物質を利用するにあたり、IAEAに全面協力し、兵器転用を防止するための監視技術を確立してきたためである。このうち、核燃料再処理施設の監視技術は米国エネルギー省にも紹介され、「今後、核燃料の再処理を導入する国に対し、日本のこの監視技術の設置を推奨することを検討すべき」との評価を得ている[13]。

今後、中国を含め、IAEAによる査察を義務づけられていない核兵器国に対しても、この「日本モデル」の導入を呼びかけることで、民生用技術の兵器転用を防止する取り組みを展開すれば、核不拡散を推進する国として、日本の国際社会における信頼は向上する。

こうした技術も外交の手段として最大限活用しながら、日本政府は総力を挙げ、核軍縮・核不拡散の強化への道筋を示すべきである。

(了)

1 Office of the Secretary of Defense, “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2020” [https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF]

2 Office of the Secretary of Defense, “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2021” [https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF]

3 Office of the Secretary of Defense, “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2022” [https://s3.documentcloud.org/documents/23321290/2022-military-and-security-developments-involving-the-peoples-republic-of-china.pdf]

4 包括的核実験禁止条約(CTBT:Comprehensive Nuclear Test-Ban-Treaty)は、宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発の禁止を定める。条約遵守を検証するために国際機関(CTBTO)を設置し、核爆発実験を探知するために必要な検証手段も併せて規定している。ただし、核爆発を伴わない実験(臨界前核実験など)はCTBTの禁止対象になっておらず、核兵器の高度化や新たな核兵器開発の抜け道になっていると指摘されている。長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)「包括的核実験禁止条約(CTBT)」を主に参照。 [https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/database/condensation/nucleartest]

5 「米国務省が小規模核実験の可能性指摘、中国は否定」『ロイター』(日本語版)2020年4月16日 [https://jp.reuters.com/article/usa-china-nuclear-idJPKCN21Y1B1]

6 当段落は「東トルキスタンで行われた核実験について」『日本ウイグル協会』2013年5月13日を主に参照 [https://uyghur-j.org/japan/2013/05/%E6%9D%B1%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%A7%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/]

7 臨界前核実験、および臨界に関する説明は、岩本友則氏への筆者聞き取り(2023年2月15日)および『軍縮辞典(信山社)を参照した。

8 岩本友則氏への筆者聞き取り。2023年2月15日。

9 秋山信将、高橋杉雄『核の忘却の終わり 核兵器復権の時代』勁草書房、2019年、p. 244。

10 ブラッド・ロバーツ『正しい核戦略とは何か~冷戦後のアメリカの模索』勁草書房、2022年、p. 329。

11 新戦略兵器削減条約(New Strategic Arms Reduction Treaty)」は2009年12月に失効した「第1次戦略兵器削減条約(START1)」の後継として10年4月に米国、ロシアの間で調印され、翌11年2月に発効した。18年までに両国の戦略核弾頭の配備数を1550発以下に、ミサイルや爆撃機などの運搬手段の総数を800以下(うち配備数は700以下)に削減することなどを定めている。条約は21年2月に期限を迎えるたが、5年間の延長で両国が合意した。『軍縮辞典』など参照。

12 核兵器を保有していない国が、核保有国の核兵器を自国内に配備し、共同で運用すること。北大西洋条約機構(NATO)加盟国であるドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコは核共有政策の一環として米国の核兵器を配備している。『軍縮辞典』など参照。

13 岩本友則氏への筆者聞き取り。2023年2月15日。