海洋技術研究

船舶からの温室効果ガス削減方策に関する調査研究、外来生物の船体付着総合管理、海事産業の長期ビジョン、船舶排ガスに関する各種調査研究、生産システムの革新―「高度造船CIM」と「造舶Web」、超電導電磁推進船の開発など。

船舶からの温室効果ガス削減方策に関する調査研究

国際海運からの温室効果ガス(GHG)については、現在個々の船舶ごとに対策が行われていますが、より大規模な実施のためには、GHG排出総量について、毎年、IMOや国連気候変動枠組条約(UNFCCC)などに対して報告するとともに、効率改善及び総量削減の効果を監視する方策を早急に構築するべき時期にきています。

そこで当財団では、国際海運に起因する地球温暖化物質総排出量の正確な報告を行う枠組みを持った計画を国際社会に提案するとともに、その削減に向けての国際的な対策を進めるために、特に排出権の創出を中心とした枠組みを検討しています。

そして、IMO、EU、OECDなどにおける関係者との多くの対話の機会を得て検討内容の説明を行うなど、船舶から排出されるGHG削減方策の適切な推進に貢献すべく積極的な活動を展開しています。

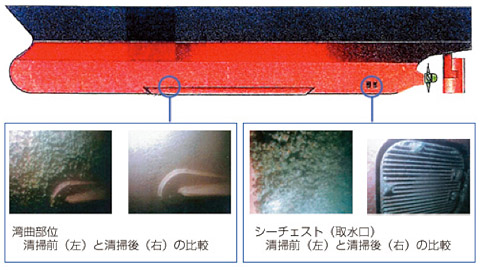

外来生物の船体付着総合管理

船体に付着して侵入する外来生物については、IMOにおいて規制の必要性が認識され、検討作業が開始されており、外来生物の船体付着防止技術を抜本的に見直す気運が高まっています。

本事業では、船体に付着して侵入する外来海生生物に関するこれからの対策のあり方を国際社会に提言することを目的として、塗装等の従来の付着防止対策や掻き落し作業の組み合わせを脱した、外来生物の付着防止及び適切な回収・処理を含めた総合的な船体付着生物の管理システムを検討しています。

既に、IMOや国際塗料工業会(IPPIC)など、関連する国際的に重要な関係者への説明や、関連する国際会議において当財団の考え方を発表するなど、積極的な提言活動を行っています。

海事産業の長期ビジョン

21世紀に入り、世界はグローバル化、経済の多軸化、価値観の多様化及び地球環境問題の深刻化に直面しています。このような大きな変化に対応して、これからの世界及び日本の海事社会は、21世紀中葉を目指して、どのような行動を起こすべきかについて、今まさに考える必要があります。

このような問題意識に立ち、2050年を見据えた長期的観点から検討を行い、世界に向けては「Maritime Society in the Era of Global Warming - A Message from the Year 2050 -」として、地球温暖化対策を含む安全・環境対策に関する2つの提言を、また、日本に向けては「アジアに活きる日本の海事産業-『2050年の日本』からのメッセージ-」として、地球温暖化対策、アジアを舞台にしたより一層の国際競争力の強化等、5つの提言を行いました。

世界への提言

- 提言1 超低エミッション船及びゼロエミッション船の開発及び普及

- 提言2 進化する海事社会を支える国際的研究所の創設

アジア、日本への提言

- 提言1 アジア域内の海上物流及び人流に進出すべき

- 提言2 超省エネ船及びゼロエミッション船の全面普及を急ぐべき

- 提言3 我が国船舶産業は若者に魅力ある産業に新生すべき

- 提言4 新たな視点で海洋資源と海洋空間の利用に取り組むべき

- 提言5 アジアの総合的マリタイムセンターとなるべき

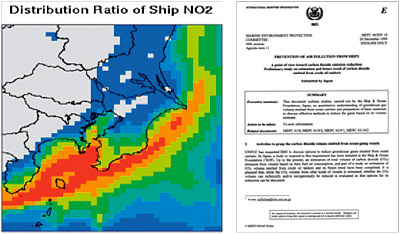

船舶排ガスに関する各種調査研究

シミュレーションによる船舶からのNOx排出影響

シミュレーションによる船舶からのNOx排出影響1990年代に入り、船舶からの排ガスによる環境への影響(酸性雨など)が大きくクローズアップされ始めたのを契機に、当財団では、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)の船舶からの排出量の推定を行うとともに、その削減策についても調査研究を行いました。さらに最近では、船舶から排出されるVOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物)やPM(Particulate Matter:粒子状物質)の環境影響について、現地測定データと数値シミュレーションの両方からの調査・解析を行い、排出規制に係る国際的検討に大きく貢献をしました。

また、1997年の気候変動枠組条約京都議定書の採択以降、国際運航船舶からの温室効果ガス(GHG)削減に向けて、国際海事機関(IMO)において議論が続けられています。当財団では、2000年に入って他の研究機関に先駆けて外航船からの排出量の計算結果を発表するなど、独自の活動を続ける一方、海外研究機関との共同研究にも参画し、国際的レベルで先導的な役割を果たしています。

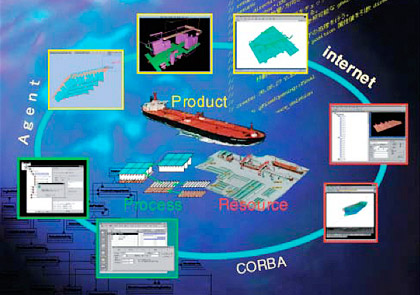

生産システムの革新 ― 「高度造船CIM」と「造舶Web」

我が国造船業の国際競争力を高めるため、主要各社と共同で「高度造船CIM」の開発に取り組みました。これは船舶の設計から建造にいたるあらゆる情報をコンピュータ上で表現できるシステムで、情報の共有化が図られ、生産効率を飛躍的に高めます。

当財団では1989年から10年間にわたって取り組み、プロダクトモデルを構築し、その成果は、すでに各造船所の自動化や生産現場のシステム化に活かされています。

この後、インターネットを介して造船会社と舶用工業各社間での情報交換を支援するツールである造舶Webの開発に取り組みました。その結果、2001年にはこのツールを実運用するために、造船会社約20社、舶用機器メーカー約70社が参加する会社「造舶ウェブ」が設立され、実用化が進んでいます。

造舶ウェブ

ホームページ(株式会社造舶ウェブ) ⾼度造船CIMの概念図

⾼度造船CIMの概念図

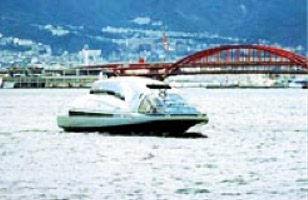

超電導電磁推進船の開発

試運転中の「ヤマト-1」

試運転中の「ヤマト-1」1980年代の日本は、長引く海運不況の中、船舶の建造量は世界の半分近いシェアを持ちながら、エンジン開発等では、海外のメーカーの後塵を拝しがちな残念な状況でした。

そのような状況の中「不振の続く造船業界の若い技術者たちに夢を育てて貰いたい」という想いから、当財団は超電導という先端技術を取り入れた、スクリュープロペラのない未来の船の開発を思い立ちました。

それが超電導電磁推進船「ヤマト-1」の開発です。

開発研究の過程で最大のネックとなったのが、超電導磁石を用いた推進装置の大型化・軽量化の問題でした。より大型で、より軽く、より性能のよい超電導電磁石を追及する研究者や科学者のたゆみない努力の結果、1992年に世界初となる「ヤマト-1」の海上航走が実現しました。

「ヤマト-1」の開発研究では、新たな超電導技術の応用に道を拓く多くの貴重な技術的成果を得ました。

海上における油流出事故対策に関連した調査研究

2002年スペイン沖で起きた「プレスティージ」号の海難事故(写真提供:共同通信社)

2002年スペイン沖で起きた「プレスティージ」号の海難事故(写真提供:共同通信社)タンカーの海難事故による海洋汚染が相次ぐ中で、当財団は油を使用できる世界でもユニークな試験水槽をもつ筑波研究所での実験を通じ、海洋汚染防止に積極的な役割を果たしました。

とくに1980年代には、オイルフェンスや油回収装置等の油濁防除資機材の型式承認や開発試験の実施、あるいはタンカーの油流出防止構造(ダブルハル及びミッドデッキ)に関する実験に大きく寄与したほか、風波や潮流の中での流出油の拡散・漂流・風化に関するシミュレーションプログラムやデータは、国内だけでなく国際的にも評価され、現在でも実際の油流出事故対策に生かされています。

内航船舶の近代化

船内作業を著しく軽減し、働き易い魅力を持った内航近代化船の実現に向けて、ワンマンコントロールが可能な内航船の操舵室及び船員室の実物大模型を製作し、全国の海運関係者等に対して展示しました。また、総トン数497トンの内航、鋼材運搬船にワンマンコントロールによる統合操船システム、快適居住設備、モジュール型機関室、バウスラスターの補助推進機能などの画期的な設備を装備して実船航海を行いました。これにより、内航近代化船を評価をしました。

革新的な高効率天然ガスエンジンシステム開発

天然ガスエンジンシステム

天然ガスエンジンシステム地球温暖化の解決と有害排気物質の削減策として、石油から天然ガスへのエネルギー転換が期待されています。当財団では、平成10年度から、高効率かつ排ガス対策にも優れた全く新しい天然ガスエンジンシステムの研究開発に取り組んできました。この開発では、世界で初めて、原燃料の天然ガスを高温の排気ガス熱と触媒によって水素と一酸化炭素に改質するとともに、改質ガスによる運転を行いました。今後、実用化が進み、この革新的なエンジンシステムが地球環境問題の解決の一助となることを期待しています。

船舶起源の粒子状物質(PM)の環境影響に関する調査研究

当財団では、船舶起因の粒子状物質(Particulate Matter:PM)の環境影響について、現地測定データと数値シミュレーションの両面から調査・解析を行い、有用かつ貴重なデータを得るとともに、地域的特長について海外の科学者と情報交換を行ってきました。これらの活動を通じて、船舶からのPMに関しては、ガスとして排出された窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)などが大気中で光化学反応により粒子化する二次粒子の影響が非常に大きく、燃料中の硫黄分を削減することが間接的に環境への影響を少なくする効果があるとの国際的な認識と理解を得ることができました。

今後、規制海域の設定が進めば、従来未規制であった船舶からのPMに関して大きな改善をもたらすことが期待できます。