- バングラデシュ

ジュマの人びとの暮らしと文化

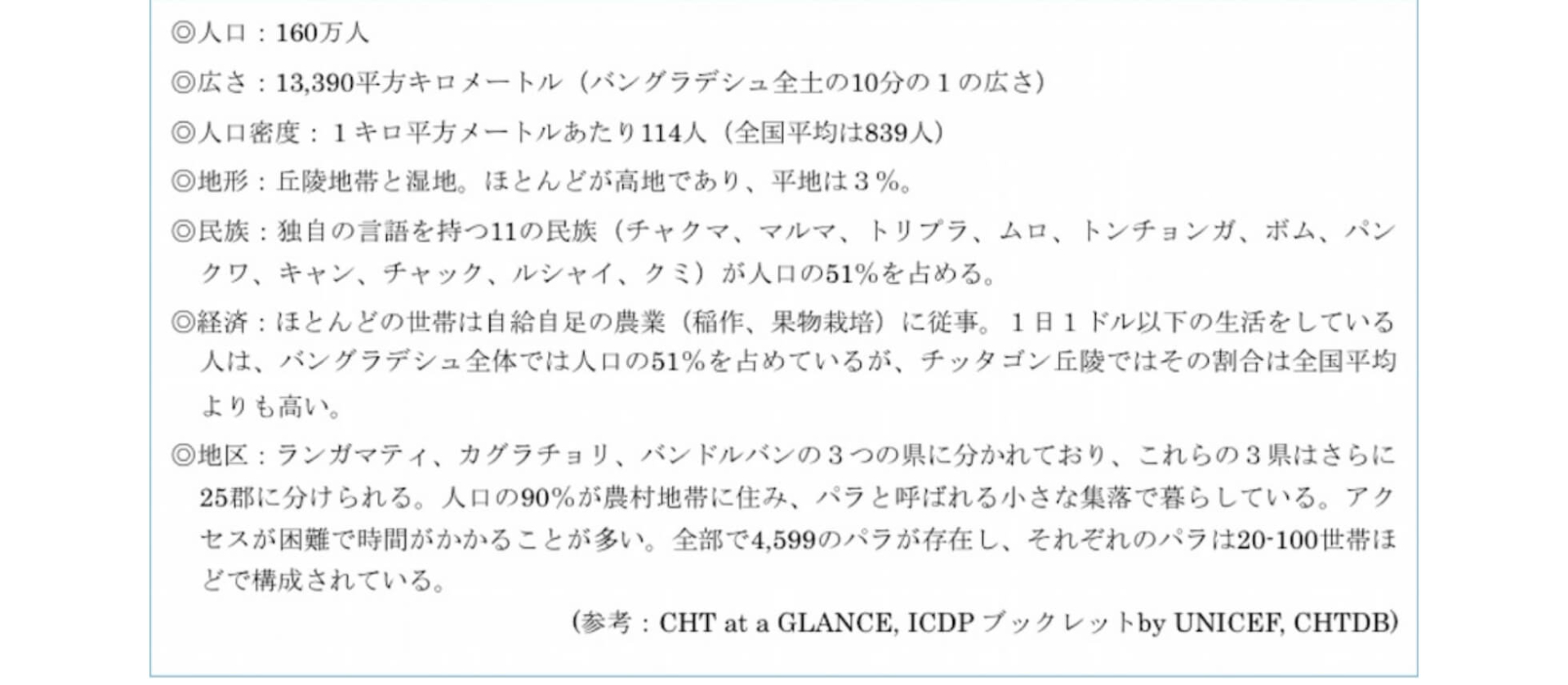

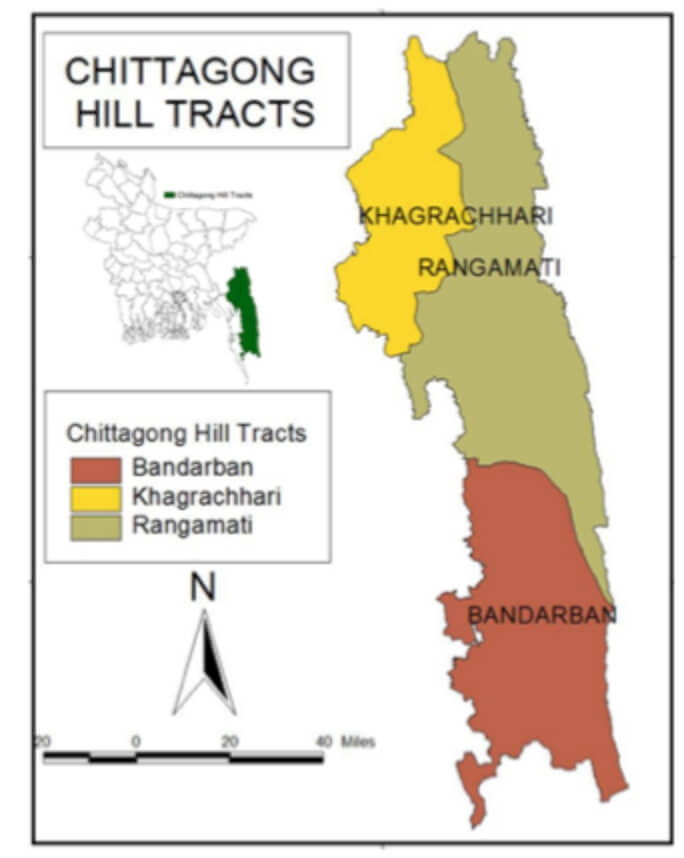

チッタゴン丘陵では平野部からベンガル人を連れてくる入植政策と、軍基地を建設し、推定1万人〜3万人の軍を配備した政策が引き金となり、20年にわたって先住民族の人々[1]との紛争が勃発した。彼らは、ベンガル語で「焼き畑をする人」という意味の「ジュマ」を自らの総称として使用している[2]。和平協定が締結されたものの完全実施はされておらず、1997年の停戦後もなお軍からジュマに対する弾圧や民族対立が続き、不安定な状態が続いている。その中で、地形的・民族的・伝統的に、平野部とは異なる11のジュマたちの故郷である南東部(図1, 2)のチッタゴン丘陵は、イギリス植民地時代、インド時代、東パキスタン時代、バングラデシュ時代と異なった統治がなされてきた。ここでは、仏教やヒンドゥー教、土着宗教を信仰する約60万人のモンゴロイド系民族が焼畑農業を営みながら暮らしてきた。以下(表-1)にチッタゴン丘陵の概要をまとめる。

図-1. バングラデシュ地図

図-2 CHT3県地図

(http://www.chtdf.org/index.php/about-us/working-location)

(http://www.assignmentpoint.com/arts/sociology/development-of-eco-tourism-in-chittagong-hill-tracts-problems-and-prospects-part-1.html)

【言語】上記のように、チッタゴン丘陵は11(12とする研究者もいる)のジュマ民族の故郷である。言葉もそれぞれであるが、その中でも人口の多い言語は生き残り、少ない言語は消滅の危機にある。人口が最も多いチャクマ族の話すチャクマ語は、ベンガル語と同じ語族に属し、チッタゴン市周辺で話されている方言(チッタゴニアン)と似ている。チャクマ族以外の民族でも、チャクマ語を話せる人々は多い。対して、人口が2000人ほどしかいないチャック族は、子どもたちも含め、自らの言語よりも近隣に暮らす他の民族の言語やベンガル語が堪能な場合がある。これは市場での買い物や、日常の交わりの中で、ジュマの中でもさらに少数な民族の言語だけでは生き残っていけないことを表している。よって、少ない人口の民族ほど、多くの言語を話せる傾向にある。このように、同じ民族との会話はそれぞれの民族語、もしくは異なるジュマ民族間でも人口の多い方の言語を共通語として使用することが多いが、文字の読み書きはできない場合が多い。20代の若者たちは「教科書や本、新聞、公式文書はベンガル語で書かれているから民族語の文字を知る必要なない」とも言う。小学校に上がって初めて、これまで話していた「母語=それぞれの先住民族の言葉」とは違う「母国語=ベンガル語」で書かれた教科書に触れる生徒たちがいる。小中学校の先生に話を聞いたところ、留年制度のあるバングラデシュではジュマの生徒は1年次の進級試験に合格できずに留年する割合が高いという。

【宗教】チッタゴン丘陵の宗教は多様である。チャクマ族やマルマ族に多い仏教徒が多くの割合を占め、ついでトリプラ族が信仰するヒンドゥー教徒がいる。近年のキリスト教の布教によってボム族やパンクワ族はキリスト教が多くなった。教会と十字架が建ち、山と西欧の文化が混ざったエリアも見られる。そしてそれぞれの民族によってアミニズムのような土着の信仰が存在する。

チャクマ語で「Buidyo」という存在を紹介しておきたい。Buidyoとは病人に助言したり、薬草を調合したり、家庭の問題の相談に乗ったりする長老のことである。シャーマンに近い存在で、医者のようでもあり、宗教者のようでもあり、いざというときに村人が頼る存在である。上記で述べたように、ジュマの言葉の読み書きができる一般の村人は少ないが、このBuidyoは読み書きができることも多く、現地の人々から尊敬されている。日本でも沖縄の「ユタ」や、アイヌの「トゥクスル」が同様の役割を果たしてきたとされる。1つの村に1人ほどBuidyoが存在する。

【都市部と農村部】同じジュマ民族であっても、都市部と農村部では暮らしが随分異なる。アジア開発銀行の支援や国の開発プロジェクトによって建設された幹線道路沿いは発展し、ベンガル人の商売も盛んである。ジュマの人々の中でも、平野部との取引や、家電の販売で商売を繁盛させている人々も増えてきた。携帯電話やパソコン、バイクを売る店が立ち並び、たいていの日用品は手に入る。チッタゴン丘陵で多く目につくのは家具屋である。店の軒先で汗をかきながら、ベンガル人労働者が鑿で木材を加工している。大型トラックにあふれるほどの木を乗せてクラクションを大きく鳴らしながら、毎日森林から都市へ大木が運ばれていくが、家具もこれらの木からできている。県庁や市役所、NGOのオフィス、国連の事務所も都市部に存在する。日雇い労働や、農作物等の出来高ではなく、月々の給料をもらって生活する人々が都市には多く、子どもにも塾や習い事に通わせている。農村と比べると核家族の割合が高く、共働きも多い。女性が家事以外にも社会に進出しているともいえる。水道をひねれば水が出て、ガスコンロを使って調理し、冷蔵庫やテレビなどの家電も充実しているが、まだ停電も多い。短い時は15分。たいていは1〜2時間、長い時には3日間の停電もある。一方で農村の生活は、まだまだ厳しい。飲料水を汲みに片道一時間半山岳地帯を歩き、バスが通る沿線まで徒歩で4時間歩くことも珍しくない。電気が通っていないため天井から吊るされる扇風機もなく、冬は夕方5時には真っ暗である。住居は民族ごとに特徴があるが、村では竹を乾かし平らに開き、壁や床を作る場合が多い。ムロ民族の村では竪穴式の住居をよく見かける。床の下に風の通り道を作ることで、夏の蒸し暑さが緩和される。子どもたちはロウソクの光で勉強をする。自給自足の中、家族で助け合って生きるのが基本である。携帯電話は都市ではもちろん、農村部でも多くの人が持っている。安いものだと日本円で1000円前後で購入でき、プリペイドで10円ずつのチャージができるため、村人にも大きな負担にならず、平野部から入ってきた携帯電話は爆発的に広がった。電気のない村でも、ソーラーパネルを使い携帯電話の充電をしている。若者の間ではFacebookが流行し、チッタゴン丘陵が外の世界ともつながるきっかけにもなってきている。

【教育】識字率や教育のレベルは、各民族によって異なる。教育を受けている人の割合が最も高いのがチャクマ族といわれる。もともとジュマの人口に占める割合が高いことと、この高学歴があいまって、役人、国会議員、国連の職員等の職業に就く人々も、チャクマ族が多い。丘陵地帯は平野部とは異なり、人口密度も低いために学校までが遠く、徒歩で最寄りの小学校まで1日以上かかる子どももいる。通うのが不可能な場合は、寄宿舎学校に入ることがある。仏教系の団体が寄付で作った学校やNGOの運営する学校も多く存在している。ベンガル人入植者とその子どもたちの人数が増えるにつれ、チッタゴン丘陵内に作られるマドラサ(イスラーム世界における学院)の数も増加したが、ジュマの親が騙されて説得させられ、その子どもをマドラサに入学させてしまい、のちに親が、ジュマの宗教者や村長・NGO職員に助けを求めるという出来事が近年増加している。ジュマ側はムスリムへの改宗のためだと認識し警戒しているが、その実態はわからない。1〜5年生が義務教育である初等教育、6〜10年生が中等教育、11〜12年生が日本の高校にあたる。バングラデシュ最高峰のダッカ大学には、チッタゴン丘陵出身のジュマの学生たちが現在 120人ほど学んでいる。貧困で学びを中断しかけながらも、ロウソクの光で必死に勉強をし、ダッカ大学まで上り詰めた若者たちの熱意は大きい。「社会学的な手法で紛争の原因を調べ、チッタゴン丘陵から貧困をなくしたい」「先住民の文化、伝統、言語を、人類学者として継承したい」「故郷と人々を世界の大勢に伝えられる映像を残そうと思う」「保健と健康の知識を子どもや女性のために生かしたい」「多国籍企業に就職し、外国とのつなぎ役になりたい」・・・彼らの夢は広がる。遠い故郷から首都に出てくるため、学生たちは寮に暮らす。ダッカ大学では宗教ごとに寮が別々であるため、敷地の中に大きな仏像がある寮で、ジュマの学生たちは寝泊りしながら大学に通う。ダッカ大学生のほとんどを占めるベンガル人とは顔つきが違うため、留学生グループのようにも見える。後述するが、政府の入植政策に反対し、自決権を求め、1972年に設立された政治組織、チッタゴン丘陵民族統一党(Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samiti: 以下PCJSS)」の学生組織に参加するジュマ学生の数が最も多いのもダッカ大学である。彼らは、チッタゴン丘陵での襲撃事件やレイプ事件、土地をめぐる争いが起こるたびに、首都で平和的な抗議デモや座り込みを実行する。普段はベンガル人の友人たちと学ぶ彼ら。抗議での訴えは、真剣そのものであるが、その横をベンガル人の学生たちが笑いながら通り過ぎていく様子は、分断と抑圧を象徴している。

【食生活】チッタゴン丘陵の食生活は非常に興味深い。焼畑で育てられた果物、オーガニックの美味しくて安い色とりどりの野菜が市場に並ぶ。バナナは幹、花、種まで、かぼちゃはツルまで、マンゴーは葉まで食べるので無駄がない。豚が市場で捌かれ、豚肉が部位ごとにブロックで吊るされている光景は、平野部ではなかなか見られない。ジュマは基本ムスリムではないため、トルカリ(いわゆるカレー)の中に豚肉が混ざる。他にも牛、鶏、魚、鹿、ヤギ、カエル、蛇など、たんぱく源は豊富である。平野部と異なり、油はほとんど使わず、魚やエビを発酵させペースト状にした東南アジアでも広く用いられている調味料と塩、唐辛子とスパイスがあればほとんどの料理は完成する。サメは、トルカリの中に入ることもあるが、干した肉をおつまみとして食べることもある。米はいわゆるタイ米のようにパサパサした細長いものから、もち米のような食感のものまで揃っている。普段は細長い米を主食とするが、酒はもち米から作る。イスラム教が国教のバングラデシュにおいて、この地域では、酒が堪能できる。大きくわけて3種類。一つ目はチャクマ語で「ジョゴラ」という濁酒(どぶろく)である。微炭酸で、発酵に成功するとほんのり甘みも放つ。男性よりも女性が好み、作るのに1ヶ月ほどかかるため、祭や結婚式のような特別な日にむけて事前から作り込む。二つ目が「ハンジ」というジョゴラを蒸留した無色透明の酒でアルコール度が強い酒。最後が蒸留を2〜3度重ねた「モッド」。これはさらに蒸留を重ねるためアルコール度が高くなる。40度ほどであろうか。水割りをしないと飲むことができない。このモッドを片手に、村の男性たちは満点の星空の下で民族語の歌を歌い、女性たちが作ったつまみを楽しむ。もう一つの嗜好品は「ダバ」という名の竹で作った水タバコである。直径10cmほどの竹の節二つ分の長さで、筒の中に水が入っている。この大きなタバコを縁側や道端、お茶屋で順番に回しながら吸い、話に花を咲かせる。

【祭】ベンガル暦の新年は、たいてい4月中旬に当たる。バングラデシュ全土で祭ムードが広がるが、ここでは年に一度の大規模な先住民族たちの新年の祭を紹介したい。言語が異なるジュマのそれぞれの呼び方の頭文字を組み合わせ「ボイシャビ」という呼称が定着している。約4日間にわたって祭が繰り広げられ、仏僧たちが壮大な儀式を執り行う。この期間は学校や仕事も休暇になる。女性たちはこの日のために仕立てた民族衣装で着飾り、手料理を振舞う。どの家も開け放たれ、親戚、近所の人、そして知らない人も家に歓迎するのがこの祭。野菜がふんだんに使われた縁起物のご馳走、豆と芋のカレー、スイカ、ブドウ、蜂蜜を油で揚げた菓子、そしてもち米から作られた酒が並ぶ。10軒以上の家を訪問し、ご馳走をいただかなくてはならないのが伝統的なしきたりである。村々から音楽や楽器演奏が夜通し聞こえてくる。初詣のような儀式もあり、早朝から村人が寺を訪れ1年の家族の健康や豊作を願う。チャクマ族に次いで人口が多いマルマ族のルーツはミャンマーであり、東南アジアの他国でも見られる水かけ祭が有名である。故郷を離れて学んでいる若者や、遠くの街へ出稼ぎに出ている人々もこの日のためにチッタゴン丘陵に戻る。旧友や遠くの親戚との再会、新しい出会い、家族団欒の時間など、彼らにとって非常に大切な行事である。近代化しつつも消えない伝統や風習がここに見られる。

【生計】「ジュマ=焼畑をする人」の呼称にもあるように、生計の中心は焼畑であった。唐辛子、にんにく、米、パパイヤ、きゅうりなどの野菜や、米も日本のような水田ではなく山岳地での焼畑で育てる。その光景は一見、山火事のように見えるかもしれない。一度つけられた火は何日も続き、雨が降りやっと消える。植物を焼き尽くした灰が土壌に染み込み、肥沃な土地を作る。昔は10年に1回ほどのペースで焼いていた土地であるが、現在は現金収入を得るために4年に1回ほど焼くこともあるという。こうして土地に負荷がかかり痩せていく。土地の使用は歴史的に慣習法に従っていた。明確に明文化された所有の区切りはない。「この土地を耕そうと決めたら、土を取り、枕にして一晩眠る。悪い夢を見たときには、耕してはいけない。良い夢を見たら、収穫もよいということ。火が出てくる夢や言い争いの夢だったらその土地は誰かに譲る。自分が耕す必要はなかったということだよ。」これはバンドルバン県のムロ民族の年配男性の話である。このように、山岳地に暮らすジュマの生活は農業・林業が中心であるが、一方で開発が進み、新しい建物も建設されている。近年では、他では見られない大自然を満喫するために首都や街から観光客も訪れる。レンガが敷かれ整備されつつある道路、建設中の橋、新しいゲストハウスなどの観光開発がチッタゴン丘陵にも入ってきた。観光客を乗せたジープが砂埃を巻き上げ、排気ガスとともに村々に入り込む。観光客は村人たちが使う池で泳ぎ汗を流したり、女性たちが早朝に遠くの泉から汲んできた飲料水を勝手に使ったり、子どもたちに民族衣装を着せて写真を撮ったりする。こうした村には現金収入が入るようになった。しかし、観光開発が入ってきた村では人や物が観光に消費され、プライバシーはなくなる。

それに加え、ベンガル人入植者との土地の争いも存在する。パイナップル畑の所有権をめぐって、2014年12月にも66軒のジュマの家々が焼き払われる事件が勃発した。1960年代に丘陵地帯を流れるコルノフリ川が堰き止められ、巨大な水力発電ダムが完成した。米国国際開発庁の資金援助を受けて、当時のパキスタン政府が開発。高台で肥沃な土地は水に沈み、家や田畑を奪われた約10万人のジュマたちは、インドやミャンマーへ難民として逃れた。高地の森に移った人々は木を切り始めた。政府の入植政策で土地を奪われ、森を切り開いた人々も数え切れない。森の木が減ると、小川が枯れる。井戸のない村では小川は命綱である。水がなくなり、村ごと別の場所へ移らなくてはならない事態が発生している。UNDPが主導する森林保全プロジェクトが導入されたが、明日の糧を守るために木を切らなくてはならない村人たちがいるのもまた事実である。そして、ジュマが生計を立てるために木を切るのとは別に、大都市の民間企業や森林省が一体となった、大規模な伐採がチッタゴン丘陵の奥地で今日も進んでいる。

【入植者との関係】紛争が終わったはずの今も、土地の収奪や、突如発生する入植者の衝突、高校でのジュマ民族いじめ、村の焼き討ち、女性へのレイプと隣り合わせの日常がある。少なくとも19の大規模な襲撃事件がベンガル人入植者によって和平協定調印後にも起こっている。最近では、2014年12月のナニアチョール郡ボガチョリ村の焼き討ち、2015年1月のランガマティの街中の騒動、2015年3月のバンドルバン県での衝突などが挙げられる。これらの襲撃では何百人ものジュマの人々の家、寺院、教会、学校が燃やされ、死者や負傷者が出て、無実のジュマの人々が逮捕されるケースもあった。またジュマの女性への暴力も挙げられる。レイプが最も劣悪なケースである。ベンガル人入植者からジュマの女性への性的、身体的暴力は2013年には53件、2014年には71件が報告された[3]。年配のチャクマ族女性の「ベンガル人もジュマも、子供の頃から一緒に遊んで育ったのよ、昔は。入植者たちがやってくる前はね・・・[4]」という言葉は、ベンガル人とジュマの争いは、民族や宗教の違いだけで起こったわけでないことを表している。政府による本格的な入植政策が始まる前から、少数ではあるがチッタゴン丘陵にベンガル人(オールド・ベンガリー)も暮らしていた。彼らとの関係は良好だったという。政府主導の人口比が入れ替わるほどの大規模な入植政策により、入植者との対立が生まれていった。

【中央政府からの圧力と規制】2015年2月、政府から「外国人がチッタゴン丘陵で先住民族と話す場合は、軍隊、国境警備隊、もしくは地方行政官のいる前でなくてはならない」という通達が出された。この通達の目的は、「和平協定に反対する者の活動を警戒するため」とされた。国内外の人権団体からの批判が集まり、1ヶ月後には解除されるに至ったが[5]、バングラデシュの憲法に何度も書かれている「平等」はチッタゴン丘陵にはないことが明らかである。また外国人がチッタゴン丘陵を訪れる際には政府機関から外国人特別入域許可証を取得しなくてはならない。安全上の理由だとされている。申請には2週間から1ヶ月を要し、前々から申請しても許可が下りない場合がある。旅行者、NGOスタッフ、国連関係者、政府関係者など、分類によって要する時間もさまざまで、そのプロセスはどこにも明文化されていない。筆者も滞在のたびに、この許可証を取得してきたが、知り合いの中には取得ができず、国内まで来てはいるものの、チッタゴン丘陵訪問を断念せざるをえなかったケースがあった。第2の都市チッタゴン市から丘陵県に入るところで銃を持った警察が駐在するチェックポイントがある。ここを通過するときの空気は和やかとは言えない。外国人はあらかじめ取得した許可証を見せ、名前、パスポート番号、出身国、チッタゴン丘陵での滞在場所、滞在中の現地責任者、チッタゴン丘陵を出る日にちの記入を求められる。その後、滞在中の責任者のところへ軍から連絡があり、その外国人が責任者のもとで滞在をしているかの確認が入る。県のなかでも、現時点で移動ができるのは県庁のある町周辺のみであり、そこから離れた遠隔地へ行く場合や、別の丘陵県に足を伸ばしたい場合は、再び許可証を取得しなくてはならない。2015年、この許可証取得の手続きが何の前触れもなしに突然変更になり、県庁への申請から内務省に申請するシステムとなった。その際に、チッタゴン丘陵地帯省の許可も得なくてはならなくなり、観光者は政府に認定されたツアーガイドを通すことが条件とされ(そのようなツアーガイドは実際には存在せず、筆者は知り合いのつてを使ってある観光会社に間に入ってもらった)、より取得が困難になった。また、過去にチッタゴン丘陵内で人権問題に取り組んだり、ジュマ寄りの活動をしたりしたことが軍に把握されると、明確な理由もなく許可が下りないケースがある。

[1] 本稿の中ではチッタゴン丘陵の少数民族を、彼らの総称である「ジュマ」と呼称する。

[2] ジュリアン, バーガー 1992『世界の先住民族』明石書店

[3] PCJSS, 2015,『A Brief Report On Implementation of the CHT Accord』, 10頁

[4] Tanvir Mokammel, 2005ドキュメンタリー映画「Kornofulir Kanna」の1シーンより

[5] The Daily Star “Govt to lift restriction on foreigners’ entry to CHT” <http://www.thedailystar.net/online/govt-lift-restriction-foreigners-entry-cht-73311>2016年7月28日参照。

東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻「人間の安全保障プログラム」修士課程在籍中。大学3年時、チッタゴン丘陵地帯に出会う。教育NGO・ちぇれめいえプロジェクトを仲間と立ち上げ、NGOの駐在員として1年間先住民族の村に滞在。その後、国連開発計画(UNDP)、チッタゴン丘陵地帯開発ファシリティ(Chittagong Hill Tract Development Facility)にて半年間、平和構築のプロジェクトにインターンとして携わった。