衛星画像分析 2025/07/01

イラン核開発の現状と核関連施設への攻撃に関する暫定評価

1. イスラエルに続き、米国がイラン核施設を攻撃

2025年6月13日、イスラエルがイラン国内の核関連施設を含む各地への攻撃を開始したのに続いて、22日未明(現地時間)、米国はイランの核関連施設3か所を攻撃し、トランプ大統領が「完全に破壊した」と戦果を誇示した[1]。これらの施設の中には、地下の堅牢な岩壁内に整備された施設もあり、米国防総省は地下深くまで浸透し爆発させる地中貫通爆弾「バンカーバスター」を使用したと認めている[2]。その後、イスラエル、イラン両国は停戦を発表し、当面、イランの核関連施設への攻撃は回避されることになった。

イランによる核兵器保有の阻止を目的に実施された今回の攻撃は、どのような成果を挙げたのか。イランにはどのような核関連施設があり、核開発は現状どの程度進んでいるのか。これらの問いに答えることは今後の情勢を見極める上で重要である。

笹川平和財団のプロジェクト「核弾頭生産サイクルの国際動向に関する研究会」では、衛星画像分析の手法などを用い、各国の核兵器生産サイクルに関する分析を進めている。上記の問いに答えるべく、当研究会委員で、未申告の原子力活動の実態を調査するため、後述するイラン・ナタンズにあるウラン濃縮施設を国際原子力機関(IAEA)査察チームの一員として訪れた経験がある岩本友則・日本核物質管理学会事務局長、同じく研究会委員を務め、核兵器の構造や組み立てに詳しい多田将・高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所准教授とともに、いったん停戦が実現した今、衛星画像を分析し、今後の影響を含めた暫定評価を実施した。

2. イラン核関連施設の概要と核開発の現状

(1) イランの主要核施設

イランの核関連施設を表1に示した。イランの核関連活動の特徴として、

- 天然ウランの採掘からウラン濃縮までの技術を有し、核燃料を自給できる

- 「原子力の平和利用」を掲げており、医療から農業まで多様な研究施設がある

- フォルドゥなど一部施設について、IAEAのアクセスを制限しており、平和利用目的外の思惑が懸念される

の3点が挙げられる。以下に詳細を記す。

表1:イランの核開発の主な経緯

| 施設名 | 概要 |

|---|---|

| テヘラン原子力研究センター | 5MWe原子力研究炉、放射性同位元素製造施設、ジャブール・イブン・ハイアン多目的研究所など |

| カラエ電気 | イラン原子力機関(AEOI)傘下の企業。遠心分離機の試験 |

| イスファハン原子力技術センター | AEOI傘下。中国供給の小型研究用原子炉など3基、ウラン転換施設、燃料製造工場、ジルコニウム被覆工場など |

| ブシェール原発 | AEOI傘下の企業が所有する100万kWe軽水炉1基。ロシアが建設支援。稼働中。 |

| ダークホビン原発 | 計画中 |

| イラン・ホルムズ原発 | 4基の1250MW原発を建設する計画 |

| ナタンズ濃縮施設 | 商業用燃料ウラン濃縮プラント、試験用燃料ウラン濃縮プラント、遠心分離機の組み立て |

| フォルドゥ濃縮施設 | ウラン濃縮施設 |

| カラジュ農業・医療研究センター | AEOI所属。放射性廃棄物の貯蔵施設、医療用アイソトープ製造など |

| シュカール・アバドレーザー濃縮施設 | AEOI傘下のレーザー濃縮実験室(設備は解体後カラジュ農業・医療センターに移管) |

| アラク施設 | 40MWth 研究用重水炉、重水製造プラントなど |

| カヴェ切断工具会社 | 遠心分離機製造 |

| ガチン鉱山・製錬所 | ウラン鉱山・製錬所 |

| サガンド鉱山 | ウラン鉱山 |

| アルダカーン製錬所 | ウラン製錬所。サガンド鉱山で採掘されたウランを製錬する施設とみられる |

| ジャンガサル鉱山 | ウラン鉱山 |

| ナリガン鉱山 | ウラン鉱山 |

| ベナーブ原子力研究センター | 原子力技術の農業利用研究とされる |

| ファラヤンド・テクニック | AEOI傘下の企業。遠心分離機の製造・品質管理 |

| パルス・トラッシュ | AEOI)傘下の企業。遠心分離機製造。 |

| 第7ティール工業団地 | 遠心分離機計画に関与、兵器製造など |

(出典)原子力資料情報室ウェブサイト「イスラエル・イランの核・原子力施設」を参考に筆者作成

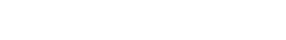

今回、イスラエル、米国による攻撃を受けたイランの核関連施設を赤字で示した。ナタンズ(Natanz)にあるウラン濃縮施設、フォルドゥ(Fordow)のウラン濃縮施設、イスファハン(Isfahan)の原子力技術センター、アラク(Arak)の原子力発電所・重水炉(建設中)であり、テヘラン近郊に集中している(図1参照)。後述するようにいずれも核兵器に欠かせない重要な核物質を生産する施設である。

ナタンズ・ウラン濃縮施設

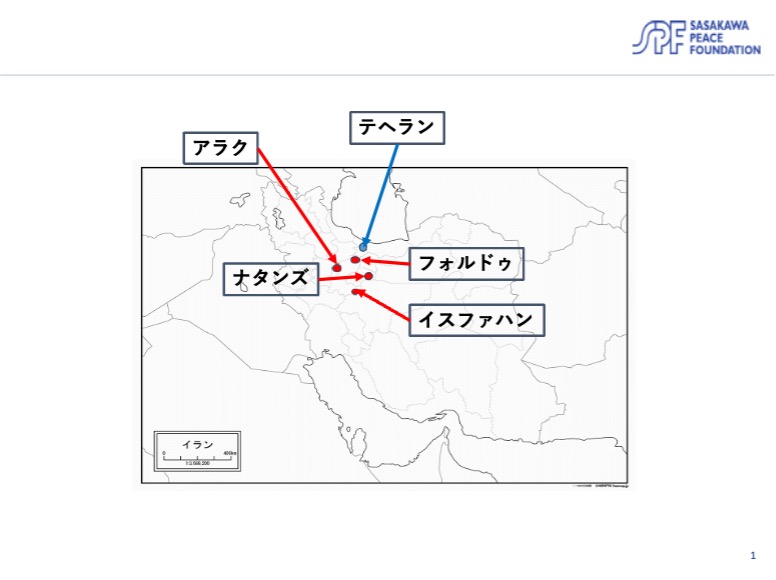

原子力利用には、ウラン濃縮の工程が欠かせない。天然ウランは、核分裂して膨大な熱エネルギーを放出するウラン235の含有量がわずか0.7%であり、残りは核分裂しないウラン238で構成される。そのため、遠心分離機などを用いてウラン235を分離し、その割合を高める加工が必要である。具体的には、天然ウラン鉱石を化学処理によりイエローケーキと呼ばれる黄色い粉末状にした後、フッ素と化合させ、六フッ化ウランに転換し、熱により六フッ化ウランをガス状にして遠心分離器に供給する 。図2にあるように、通常の原子炉用にはウラン235の割合を3~5%に高めた低濃縮ウランを使用する。この5%程度の濃縮技術を確立すれば、90%の核兵器級高濃縮ウランの製造も可能になる。ウラン型核兵器には1基あたり約22キロが必要とされている。

図 2:ウラン濃縮の概要

出典)筆者作成。

ナタンズは、イランにおけるウラン濃縮の中核施設として、以下のような設備で構成されている。

表 2:ナタンズの主な設備

| 設備 | 用途 | 設置場所 |

|---|---|---|

| 試験用ウラン濃縮プラント | 試験用ウラン濃縮 | 地上 |

| ウラン濃縮プラント | 商業用ウラン濃縮 | 地下 |

| 遠心分離機組み立て工場 | 遠心分離機製造・組み立て | 地上および地下 |

| 六フッ化ウラン貯蔵施設 | 遠心分離器に供給する六フッ化ウランの保管 | 地上 |

試験用濃縮プラントは新たに導入される遠心分離機の試験を主目的にしており、初期モデルから新型まであわせて数百台の分離機が設置されている。IAEAは月に5~10kg程度の60%濃縮ウランの製造が可能と推定している。商業用プラントは初期モデルを中心にあわせて約15,000の遠心分離機が設置されている。IAEAによると、発電用レベルの5%の濃縮ウランを月に250~ 300kg生産する能力があるとされ、60%濃縮ウランについては、月間40~60kg製造することが可能とみられている。

フォルドゥ・ウラン濃縮施設

フォルドゥは、1979年にイラン革命を成功させ、最高指導者となったホメイニ師の出身地として知られる。濃縮施設は山に囲まれた地下80~90メートルの岩盤の下にある。

表 3:フォルドゥの主な施設

| 設備 | 用途 | 設置場所 |

|---|---|---|

| ウラン濃縮プラント | 商業用ウラン濃縮 | 地下 |

| 研究所 | 医療用ラジオアイソトープの製造など | 地下 |

約2,800機の分離機があり、うち1740機が新型とされる。初期型の遠心分離機はアルミニウム合金や銅が主たる材質だが、新型は炭素繊維製で分離機の軽量化、強じん性の向上に寄与し、ウラン濃縮の作業量は初期型の約5倍である。IAEAのアクセスを制限しており、フォルドゥの全容はわかっていないが、岩本氏は新型が主流の遠心分離機の構成から、ナタンズに比べて分離機の総数は圧倒的に少ないにもかかわらず、月に10キロ超の60%濃縮ウランが製造可能とみる。

イスファハン・核技術センター

イスファハンはウラン濃縮工程の前段階に当たるウラン転換施設や研究用原子炉がある。イエローケーキから六フッ化ウランへの転換を行い、ナタンズやフォルドゥに供給する。そのため、イスファハンの操業が停止すれば、ウラン濃縮ができなくなる。燃料板製造施設は後述する重水炉用の燃料板を生産する。

表 4:イスファハンの主な施設

| 設備 | 用途 | 設置場所 |

|---|---|---|

| ウラン転換施設 | 六フッ化ウランへの転換 | 地上 |

| 燃料盤製造施設 | 重水炉用燃料盤製造 | 地上 |

| 研究用原子炉3基 | 中性子放射化分析ほか | 地上 |

アラク・重水炉

表 5:アラクの主な施設

| 設備 | 用途 | 設置場所 |

|---|---|---|

| 40MWth 研究用重水炉 | 発電。プルトニウム取得? | 地上 |

| 重水製造施設 | 重水炉に供給 | 地上 |

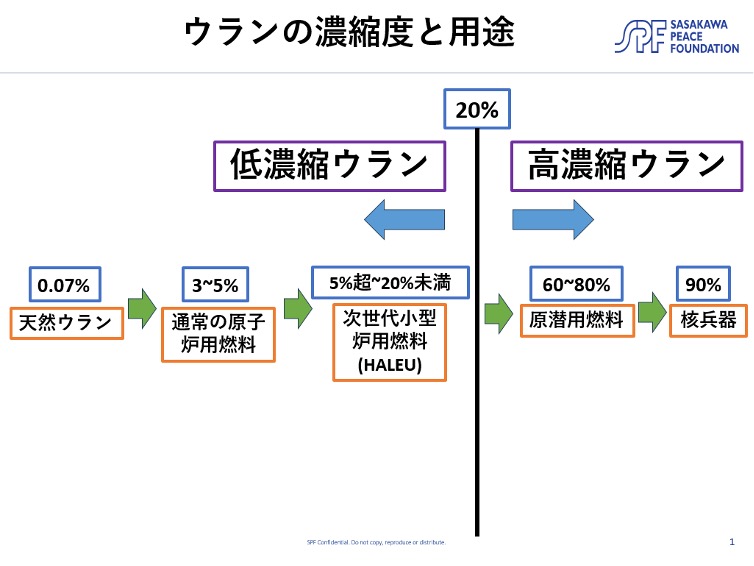

原子炉は核燃料の分裂反応を効率よく起こすため、中性子の放出速度を落とす素材(減速材)に何を使用するかによって炉の名称が変わる。重水炉とは、減速材として重水(比重が大きい水。普通の水は軽水と呼ばれる)を使用し、原子炉内を満たす。天然ウランをそのまま燃料として使える利点がある一方、日本を含む世界に普及する原子炉の80%を占める軽水炉と異なり、使用済み燃料を再処理することにより、プルトニウム239の比重が高い「核兵器級」と呼ばれるプルトニウムを取り出すことができる(図3参照)。そのため、核不拡散上、問題視されることがある。実際、インドはカナダから導入した試験用重水炉でプルトニウムを生成し、核実験に至ったとみられている[4]。

図 3:核兵器級プルトニウムの組成

出典)筆者作成。

アラクの重水炉については、2002年8月、反体制派による暴露でイランが秘密裏に建設を進めていることが明らかになった[5]。しかし、2015年、国際連合の5常任理事国とドイツ、欧州連合とイランの間で締結された核合意(JCPOA)において、兵器級プルトニウムが作れないように改修することが決められた。

(2) イランの核開発の現状

イランにおける核関連施設の利用状況から、核開発の現状について、

- ウラン濃縮が中心。濃縮度を60%に高めたウランを大量に保有

- ウラン型核兵器に必要な高濃縮ウランについては、数週間で取得可能とみられる

- 使用済み燃料の再処理技術は取得しておらず、プルトニウム生産はできない

を特徴として挙げられる。

IAEA・グロッシ事務局長が2025年6月20日に行った国連安全保障理事会への報告によると、イランが保有する60%濃縮ウランは、400kgを超えている[6]。JCPOAにより、イランにおけるウラン濃縮はナタンズに限定され、濃縮度の上限も3.67%に設定された。2018年、アメリカのトランプ政権(第一次)がJCPOAから一方的に離脱したため、2021年からイランは濃縮度60%のウランを製造し、保管してきた。イランが60%程度までウラン濃縮を図っている理由として、公式には、がんの探知などを目的に骨や臓器の検査に使用される放射性医療品・テクネチウム99mの源となる核物質モリブデン99の製造を目指すと表明している[7]。岩本氏によると「濃縮度60%超のウラン燃料を原子炉で燃やし、使用済み燃料を再処理することで、良質のモリブデン99を獲得できる」という。しかし、仮にモリブデン99の製造がウランの濃縮度を高めている目的だとしても、使用済み核燃料の再処理技術が必要になるが、イランはまだその技術を獲得していない。

兵器級プルトニウムについては、JCPOAによってアラク重水炉の建設作業が中断したことに加え、イランは使用済み燃料を再処理する技術を確立しておらず、生産のめどはたっていない。

こうした事実から、イランの核開発の二つの意図が透けて見える。

- ウランの濃縮度を60%まで高めておくことで、そのまま濃縮を進めれば、3週間程度で濃縮度90%の核兵器級ウランを製造できる仕組みにしておくこと。

- 医療用を目的に掲げることで、将来、再処理技術の取得をIAEA、国際社会に認めさせ、いざとなれば、プルトニウムを含めて兵器用核物質を生産できる体制を築くこと。

岩本氏によると、医療用放射性物質は世界的に供給が不足しているため、原子力技術の応用として、国際社会が受け入れやすい側面がある。

先述したように、60%までウラン濃縮ができれば90%まで濃縮度を高めることは意思があればできる。縮度60%のウラン400キロをさらに遠心分離機にかけて、ウラン235以外の物質を除去し、90%まで濃縮を進めるのみである。核兵器1基あたり22キロのウランを使うと仮定して、イランは約10基のウラン型核兵器の製造が可能になる。単純な「核爆発装置」であれば、数か月以内に完成させられる可能性があるが、ミサイルや爆撃機に搭載するとすれば、核実験を含め、完成までクリアすべき課題は少なくない。

3. 攻撃による影響:衛星画像分析

第2節で見たイランの核関連施設の利用状況、核開発の現状から、イスラエル、米国が4施設に攻撃を加えた理由として、

- イランによるウラン型核兵器の取得を阻止する

- 将来にわたって、イランがプルトニウムを取得できないようにする

が考えられる。

ナタンズのウラン濃縮施設については、イスラエルの初期攻撃により、試験用プラントがほぼ完全に破壊されているほか、電力供給施設も破壊された。その後のイスラエルによる追加攻撃、22日の米軍による攻撃後の衛星画像を見ると、直径約5メートル超のクレーターが新たに観察できる。ライセンスの関係で衛星画像を提示できないが、ナタンズの地下施設は後述するフォルドゥほど堅牢ではないとされており、地下にある商業用の大規模な濃縮施設(表1参照)も破壊された可能性がある。あわせて遠心分離機の製造・組み立て工場も破壊された可能性が高い。岩本氏は「遠心分離機の組み立て工場が破壊されたとすれば、濃縮施設の破壊よりもイランにとってダメージが大きい。ウラン濃縮の再開にかかる時間が一層長くなる」と判断する。

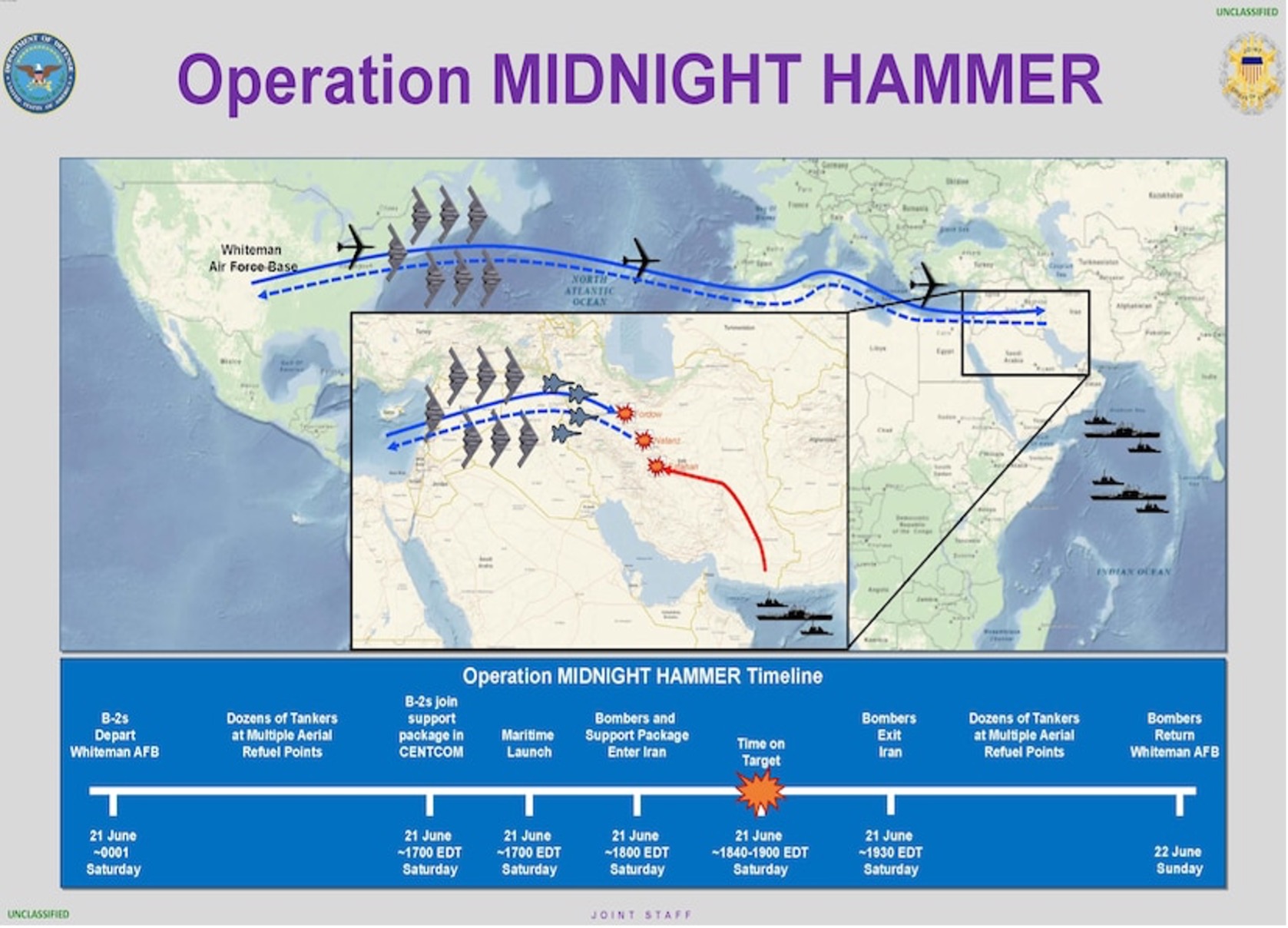

フォルドゥ攻撃後の衛星画像にも、クレーター上の穴がはっきりと見て取れる。米国防総省はナタンズへの攻撃とあわせ、「バンカーバスター」の中で最も重量が重いGBU-57を計14発投下したことを明言している[8]。フォルドゥのウラン濃縮施設は地下86メートル付近にあり、GBU-57は地下60メートル程度まで貫通する能力があるとされる。施設までやや距離が足りないため、同じ個所に複数投下し、貫通を図ったとみられるが、クレーターの奥は衛星画像では様子をうかがい知れず、遠心分離機をはじめとする主要機器をどの程度破壊できたのか、見解が分かれている。

図 4:バンカーバスター投下の作戦図

出典)米国防総省 “Hegseth, Caine Laud Success of U.S. Strike on Iran Nuke Sites” 22 June 2025.

トランプ大統領が「完全に破壊した」と自信を見せたのに対し、ダン・ケイン統合参謀本部議長は6月22日の記者会見で、「最終的な戦果を評価するには一定の時間を要する」と慎重な見方を示した[9]。また、攻撃数日前の衛星画像にトラックの車列がはっきり映っており、濃縮したウランを安全な場所に移動させたと推測されることから、「イランの核兵器取得を数か月遅らせた程度」との初期評価が一部メディアで報道された[10]。

これらを踏まえつつ、多田氏は「バンカーバスターの正確な性能を米軍は公表しないと思うが、攻撃に踏み切ったということは、それなりに自信があったと判断できる。相当程度破壊出来た可能性がある」との見方を示す。岩本氏も「遠心分離機は振動に弱いため、ウラン濃縮能力の毀損は免れないのではないか」と話す。

衛星画像による分析で、建物群の破壊が顕著なのが、イスファハンである。攻撃開始前は灰色の屋根を抱える建物群が整然と並んでいたが、下記の衛星画像1を見ると、10カ所以上の建物が破壊されていることが分かる。ウラン濃縮の前提になる六フッ化ウランの製造能力がかなり毀損した可能性が高い。一方で、これまでに製造した分については、事前に移動させていた可能性があり、仮に地下にあるフォルドゥのウラン濃縮能力が一定程度残存していれば、濃縮活動を継続できる。また、イスファハンには、表4に示した以外に、地下施設にすでに濃縮を終えたウランの50%超が備蓄されているとみられているが、バンカーバスターが使用された形跡はなく、無傷とみられる。

また、下記衛星画像に示しているように、運転中の研究用原子炉は無傷である。ジュネーヴ諸条約第一追加議定書は、文民に甚大な被害を与える可能性があるとして、第56条で原子力発電所への攻撃禁止を定めており、イスラエル、米国双方が同追加議定書の条文を意識し、原子炉への攻撃を避けつつ、イランの核開発能力の減退を狙ったことがうかがえる。

衛星画像 1:米国攻撃後のイスファハン(2025年6月22日)

出典)Sentinel2 原子力資料情報室・松久保肇事務局長提供

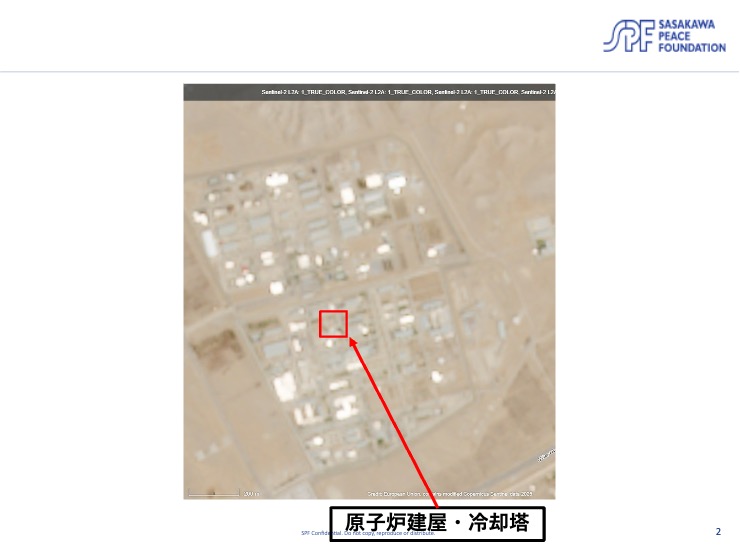

アラクについても、整然と灰色の屋根の建物群が並んでいた光景が一変し、下記衛星画像2で分かるように、施設の7割近くが攻撃で損壊したことうかがえる。赤で囲った重水を製造する施設群が壊滅状態のほか、青で囲った原子炉建屋群については、別の衛星画像で、原子炉建屋に大きな穴が開いていることが確認でき、原子炉をはじめ主要施設は全滅に近い状況と推定される。こちらについても、燃料は装てんされておらず、放射性物質の大規模漏えいのおそれはないため、ジュネーヴ諸条約違反にならない、と踏んでイスラエルが攻撃を加えたとみられる。いずれにせよ、かなりの長期間、イランが兵器級プルトニウムを入手することは困難である。

衛星画像 2:米国空爆後のアラク原発(2025年6月22日)

出典)Sentinel2 原子力資料情報室・松久保肇事務局長提供

4. イスラエル・米国による攻撃の暫定評価と今後

上記の衛星画像分析で現在までに得られた結果を踏まえると、イスラエルの攻撃に米軍が加担したことで、施設の損傷度が高まったことは明らかである。また、米軍の攻撃参加の前に、イスラエルがイラン革命防衛隊の司令部や政府高官、あるいは科学者が集合する場所を攻撃し、核開発にかかわる人的資源、核開発の意思決定にダメージを与えた事実をあわせると、イランの核兵器取得を遅らせたことは間違いない[11]。一方で、

- 米国防情報機関の初期分析で『イランの核兵器取得を数カ月遅らせただけ」とする米国メディアによる報道があること

- すでに濃縮したウランについては攻撃前に移動させ、約400キロの60%濃縮ウランは無傷とみられること

- 破壊されたとみられる遠心分離機は、フォルドゥの一部を除き、旧世代型が中心であること

を踏まえると、イランの核開発能力を完全には除去できなかった可能性が高い。多田氏は「今回の攻撃がイランに遠心分離機の更新とともに、プルトニウム生産へのシフトを促すおそれがある」と警戒する。

そのような核開発への動きを断念させるためには、イスラエル、イラン間の停戦を継続し、核拡散防止条約(NPT)を軸に二つの施策を進めるべきである。まずは、これ以上の核兵器の拡散防止である。イランが北朝鮮のようにNPTを脱退し核兵器の取得に動けば、サウジアラビアなど中東の周辺国が同じく核武装を図ろうとするだけでなく、国民の間で核武装論が高まる韓国などにも波及し「核拡散ドミノ」が起こりかねない。ついにはNPTが多国間条約としての信頼性を完全に失う事態も考えられる。

NPTは様々な対立を抱え、再検討会議において2回続けて最終合意文書の採択に失敗しているが[12]、核の拡散防止は米中ロのみならず、他の核兵器国、非核兵器国とも一致できる余地がある。中でも、表1にあるように、研究炉の供給や商業原子炉の建設支援でイランとの関係が深い中国、ロシアは自ら供給した技術が軍事転用されないためにも、イランにNPTの枠内、およびIAEAとの協力の下で原子力技術を利用するよう強く呼びかけるべきである。非核保有国でありながら、使用済み核燃料からプルトニウムを抽出する再処理技術の取得を認められた日本も、イランがNPTにとどまり、IAEAと協力しながら原子力を平和利用するよう促すことができる立場にある。

もう一つは、将来に向けた課題として、1995年にNPT再検討会議で採択された「中東に関する決議」[13]に基づいた中東非核化地帯の実現に向けた取り組みである。再検討会議の採択から30年を経ても、決議の具体化が全く進まないことに中東諸国は不満を募らせ、NPTへの不信を強めている。NPTの枠外で核兵器を取得したとされるイスラエルをどのように非核化地帯創設への話し合いに関与させるのか、難しい課題ではあるが、イランが濃縮度の高いウランを保持し、核兵器取得までの時間を短縮させ続けている以上、避けて通れない課題でもある。

日本は1979年のイラン革命後も同国と良好な関係を維持してきた立場を踏まえ、IAEAとの協力の歴史を共有し、JCPOAに代わる合意の締結を側面支援するなど、中東地域の安定に寄与するべきだろう。

(了)

1 WHITEHOUSE website “President Trump Delivers Address to the Nation” 21 June 2025”

[https://www.whitehouse.gov/videos/president-trump-delivers-address-to-the-nation-june-21-2025/]

2 U.S. Department of Defense “Hegseth, Caine Laud Success of U.S. Strike on Iran Nuke Sites” 22 June 2025.

[https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/4222533/hegseth-caine-laud-success-of-us-strike-on-iran-nuke-sites/]

3 日本原燃ウェブサイト「ウラン濃縮工場での工程」などを参照。

[https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/uran/summary/process.html]

4 日本原子力研究開発機構 「インドの原子力等を巡る状況」2006年4月。

[https://www.aec.go.jp/kaigi/senmon/mondai/siryo01/4_haifu.pdf]

5 外務省ウェブサイト 「イランの核問題」2004年6月

[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/iran_kaku.html]

6 IAEAウェブサイト “IAEA Director General Grossi’s Statement to UNSC on Situation in Iran” 20 June 2025.

[https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-general-grossis-statement-to-unsc-on-situation-in-iran-20-june-2025]

7 日本原子力研究開発機構・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)「Newsletter No. 0306」2022年6月22日。

[https://www.jaea.go.jp/04/iscn/nnp_news/attached/0306_en.pdf]

8 脚注2参照。

9 脚注2参照。

10 例えば、読売新聞「米軍のイラン攻撃、核開発「数か月遅らせた程度」と米情報機関…トランプ氏の「完全に壊滅」と矛盾」2025年6月26日。

[https://www.yomiuri.co.jp/world/20250626-OYT1T50004/]

11 日本国際問題研究所 国問研戦略コメント(2025-12)秋山信将「イスラエルによるイラン攻撃の核プログラムに対する影響の暫定的評価」2025年6月15日。

[https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/2025-12.html]

12 近年のNPTの動向については、笹川平和財団・国際情報ネットワーク分析 IINA 拙稿「瀬戸際のNPT体制――準備会合への出席から見えた次期再検討会議への課題」(2025年6月5日)参照。

[https://www.spf.org/iina/articles/yuki_kobayashi_20.html]

13 長崎大学核兵器廃絶研究センター「中東に関する決議」

[https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/database/importantdocument/un/no1/4-2]