2016年

事業

笹川日中友好基金は、現代日本のありのままの姿を中国の国民に伝えるために、2011年度から5年間にわたり、中国で読者数の多い大衆誌の記者や編集者及びネット世論に影響力を持つ人気ブロガーの招聘事業を実施し、雑誌の特集やWeibo(ミニブログ)を通じた日本情報発信に取り組んできました。

近年、中国では、雑誌やWeibo(ミニブログ)への規制が強まり、多くのブロガーやジャーナリストが新しいコミュニケーションツールとなる中国のSNSであるWechat(微信)で公共アカウントを開設し、自媒体という形で活動の場を移しています。中国の情報化時代の変化に対応し、読者数の多い人気アカウントで活躍するメディア関係者にアプローチし、その発信力で日本情報を発信してもらおうというのが本事業の狙いです。

| 事業実施者 | 笹川平和財団 | 年数 | 5年継続事業の1年目(1/5) |

|---|---|---|---|

| 形態 | 自主助成委託その他 | 事業費 | 9,500,000円 |

2016年7月6日から13日まで、中国メディア関係者3名を招へいしました。

テーマは『日本の参議院選挙と18歳選挙のはじまり』『新しい日中経済関係~中国による海外投資』でした。

日本では2015年6月17日、日本の参議院で「公職選挙法」の修正案が通過し、選挙における投票年齢が満20歳から満18歳に引き下げられました。総務省の統計によれば、年齢引き下げ後は日本全国で240万人の新しい選挙民が増えます。こうした新しく選挙権を与えられた若い選挙民の多くは2016年7月の参議院選挙が人生の中で初めての一票を投じることになります。

こうした新しい選挙民たちに対する日本の主権者教育とはどういったものなのか。実際の学校現場、政府、専門家それぞれがどのように準備をしてきたのか。18歳、19歳の新主権者はどのように考えているのか。また今回の参議院選挙の焦点がどういったもので、投票にどう影響するのか。さらに今回の参議院選挙の結果、何が変わるのか、あるいは変わらないのか。そうした問題意識のもと、日本での参議院選挙を取材しました。

また、近年の新しい日中経済関係として中国による日本での海外投資を取材しました。かつての日中経済関係は、日本企業による中国への直接投資が主流でした。ところが、近年は中国資本による日本での投資活動も行われるようになってきています。越境EC、電化製品の製造・販売、不動産、アニメ製作、旅行業、様々な形態での中国資本による投資がありますが、特に不動産業について取材し、彼らがなぜ日本で投資をするのか、何か障害はないのか、今後をどう展望しているのかなど、現在の日中経済関係の側面を中国の読者に伝えようという狙いです。

|

7月6日 |

来日。中国による日本での投資事情についてジャーナリストの高口康太氏と意見交換。 |

| 7月7日 |

キャノングローバル戦略研究所瀬口清之研究主幹に日中経済・投資について取材。 城西大学付属城西高校で18歳選挙権を持つ高校生取材。 東京大学牧原出教授に2016年7月の参議院選挙、18歳選挙について取材。 |

| 7月8日 |

早稲田大学マニフェスト研究所中村健事務局長にマニフェスト選挙、18歳選挙について取材。 ウォームライト桂小川社長に日本での不動産投資事情について取材。 東京大学小玉重夫教授に日本の主権者教育について取材。 |

| 7月9日 |

東京タワー、江戸東京博物館視察。 銀座にて蓮舫民進党候補演説会取材、清家あい港区議取材。 浅草寺にて中川まさはる候補演説会見学 秋葉原にて中川まさはる候補、朝日健太郎候補最終演説会取材。 |

| 7月10日 |

参議院選挙投票場視察、有権者取材。 京都へ移動。清水寺参観、選挙速報、特番視聴。 |

| 7月11日 | 京都視察。南禅寺、みやこメッセ、錦市場、京都御所、金閣寺、嵐山、祇園 |

| 7月12日 |

三十三間堂、伏見稲荷大社、JR大阪駅視察。 クラーク記念国際高校大阪梅田キャンパスにて、高校生・先生に取材。 大阪で不動産投資等を手掛ける株式会社谷町君劉洋社長らを取材。 |

| 7月13日 | 大阪城見学、帰国。 |

7月6日、来日した中国メディア関係者3名は、日中友好基金事務局と取材内容について打合せしました。李さんは「今回の取材テーマは敏感なので、どこまで成果を発信できるかは不透明ですが、取材には真剣に取り組みます。」とのことでした。そのあとは高口康太氏に日本における中国の投資事情を取材しました。

来日メディア3名と事務局との打合せの様子

来日メディア3名と事務局との打合せの様子

7月7日、キャノングローバル戦略研究所を訪問。瀬口清之研究主幹に日本と中国の経済の現状と展望について取材しました。中国経済がL字型経済へと経済成長が落ち込んでしまうという説に対して、瀬口氏は「6%以上の成長であればL字とは言えない。2016年~2020年を6.5%で成長できるなら、問題は多くない。」とし、日本経済についても「円高も外国からの輸入資源のコスト低下に寄与します。円高のマイナス影響はあるが、120円は安すぎ、100円程度で適当とみる向きもある。TPPもクリントン、トランプともに反対をしているので、実現の可能性は低くなってきている」と先行きについて答えてくださいました。

城西大学付属城西高校で18歳選挙権を持つ高校生に取材しました。現在の政治への関心、尊敬する政治家の有無、憲法改正、政治家に期待すること、日中関係、中国へのイメージ、日本の将来性について、政治によって変わった身近な変化などについて質問し、率直にこたえてもらいました。

東京大学牧原出教授に2016年7月の参議院選挙の特徴、18歳選挙について取材しました。「18歳選挙で増える240万人は全体に占めるシェアは少ないので、影響も少ないでしょう。今回の参院選は争点が不明確で、与党の政権運営は誰が見ても大きなミスと言えるような大失敗はなかったため、与党は議席を減らさないでしょう。民進党はまだ再建途中でしたが共産党との協力で、大きい選挙組織力を得たので、勝てないところも勝負になるようになりました。また、共産党が票を伸ばすでしょう。」と参院選前に概要を答えてくれました。ほかにも自民党による事実上の一党統治、アベノミクスへの評価、習近平政権の外交への評価、憲法改正、国民投票の可能性、18歳選挙に対する懸念、東アジアのナショナリズム高揚、南シナ海問題、現在の小選挙区制度、IT時代、ネット時代における政治家像など幅広い質問に丁寧に答えて頂きました。

7月8日は早稲田大学マニフェスト研究所を訪問。中村健事務局長にマニフェスト選挙と18歳選挙に備えた教材作りについて取材しました。中村事務局長は教材作りを「中立、公正を担保するため」と紹介してくれました。「これまでに日本では政治教育を教育現場ではしないように避けてきました。でもいざ主権者教育で選挙を教えなさい、と言われても、適切な教材もなく、実際にどう教えればいいか、先生も悩むような状況です。なので、参考のために主権者教育用の教材をつくりました。」とのことでした。そのほかにも高齢化によるシルバーデモクラシーや、若者の意識の変化の有無、ナショナリズムの影響、ポピュリズム、政権交代の可能性、日本の未来についての意見もお聞きしました。「技術進歩、IOTの変化に合わせた制度や思想の変化が必要」という言葉が印象的でした。

取材に答える中村事務局長の様子

取材に答える中村事務局長の様子

不動産業を手掛けるウォームライトの桂小川社長には、華人系投資家による日本での不動産投資について、概況をお聞きしました。「不動産投資の収益率でみた場合、香港が1%、台北が2%、上海も1%程度。東京なら6~7%、場合によっては10%以上の収益率をもつ不動産もある。投資先としては非常に有望です。」とマクロ環境を解説してくれました。少子高齢化で人口減少社会と言われる日本で不動産投資の未来は明るいのか?という質問についても「日本全体ではそうかもしれないが、首都圏人口は3000万人、韓国のGDPより大きい経済規模。2020年に東京五輪があり、貿易、科学技術、観光などの面でも東アジアでは抜きんでている。さらにアメリカと違って日本は近いし、観光資源も豊富。気軽に行き来できるので、観光史ながら投資もできる、交通も便利で、外国人でも安全に旅行できる。管理業務なども一括して請け負えるし法律も透明だから、投資家は安心して現地の会社に任せることができるんです」と、華人系投資家が日本で投資をする理由について詳細に語ってくれました。

小玉重夫東京大学教授には、主権者教育、公民教育に関する歴史から現状についてお聞きしました。「日本の公民教育は戦前にさかのぼります。不十分でも臣民として男子普通選挙も行われていました。戦後は民主主義教育が導入され、米国式教育が普及し、学級委員制度や社会科といった教科で社会の仕組みを教えるようになります。公民教育も行われ、大学入試での受験教科の一つとなりました。そのため高校でも公民が受験に必要な科目として教えられるようになってきました。」

「2016年からの18歳選挙導入により、政治教育が本格化します。すでに小学校高学年から社会の仕組みを教えており、先進的教育では3,4年生、9~10歳から導入して身近な公園の問題などから教えたりします。身近な問題から出発して次第に学年が上がるにしたがって、国際的な問題まで教えるしくみです。」と詳細に取材に答えて頂きました。ほかにも中国での政治教育の可能性、市民教育の現状、党派教育と政治教育の違い、主権者教育と受験の関係、教育格差の有無などについてお聞きしました。

7月9日は蓮舫民進党候補の演説会や中川まさはる自民党候補の演説会を見学しました。演説の熱気にあてられた記者の皆さんは、それぞれ演説内容を聞いて「蓮舫さんの財政政策の話はもっともじゃないか?」など、熱心に意見交換をしていました。銀座では清家あい港区議にも選挙戦の模様についてインタビューしました。

7月10日は実際の投票の様子を見学。投票権を持たない記者たちは内部に入ったり、撮影したりできませんので、外から見学。「この投票所は小学校?小学校が投票所になったり、災害の緊急避難場所になるのは面白いですね。これまであまりそうした学校の役割について考えてきませんでした」という感想。今回は内部の撮影はできませんでしたが、取材協力をお願いしていた有権者に投票時間を計測させてもらいました。結果は3分。「たった3分で選挙ができた!」と、わずかな時間で投票を終えたことに記者のみなさんは驚きを隠せないようでした。

投票の様子を取材した後は京都へ移動し、7月10日夕方、7月11日、12日朝は京都を見学。3名とも京都初訪問とあって、定番の名所旧跡を見て回りました。

7月12日午後は18歳選挙に備えて先進的に主権者教育に取り組んでいるクラーク記念国際高校を訪問。クラーク国際高校は通信制の高校で全国に60校あり、総勢12000人の高校生が通う日本最大の高校です。クラーク高校は、18歳投票が始まるのにあわせて2015年から「クラークモデル」とされる、主権者教育を行っています。①事前学習、②模擬選挙、③事後学習と3コマを使って実際の選挙と同じ候補者を題材に、模擬選挙授業を実施しており、各種メディアにもとりあげられていました。

クラーク記念国際高校では実際に授業を担当した2人の先生と3人の高校三年生を取材することとなりました。

取材では「どういう基準で投票するのか?」「尊敬する政治家や著名人は?」「政治教育は中立だったか?」「憲法改正についてどう思うのか?」「子供のころから選挙を見てきて、政治家が変わったことで実際に自分の住む町が変わった実感があるのか?」「中国についてどう思うか?」「アメリカについてどう思うか?」など、次々と質問し、高校生だけじゃなく、先生にも取材をしました。

印象的な回答は、憲法改正に関する質問に3人ともが「今の政府は憲法改正しても国民に対してそれほど悪いようにはしないんじゃないか?」という楽観論を持っていたことです。中国についてのイメージも、反日歴史教育というキーワードをあげながらも、「過去の歴史は忘れてはいけないが、過去の事実と現在生きる日本人は区別してほしい」「悪い印象を子供に植え付けようとしているので、大人から中国認識を改めるべき」といった意見もありました。アメリカへの印象も「強い国だが、昔ほどアメリカが全てとは感じていない」「人種が多くて多様性のある国で、アメリカというまとまりがない」「日本の自衛隊と協力していて日本と仲が良い国」など素朴ながら親米感情が浸透している様子が浮き彫りになりました。

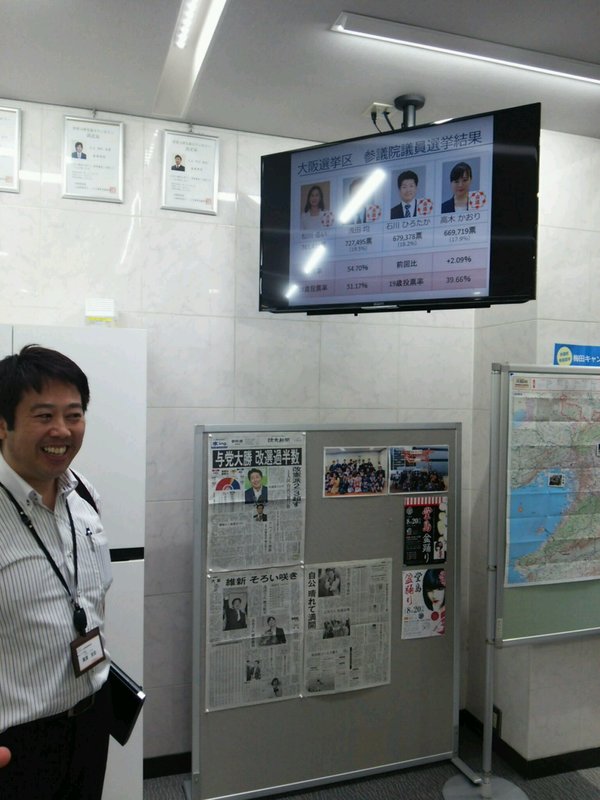

校舎の入口では、参議院選挙の結果についてパネルなどで張り出しており、中国の記者3名も興味深く観察、撮影していました。

クラーク記念国際高校梅田キャンパスの入口にあった選挙関連の記事パネル

クラーク記念国際高校梅田キャンパスの入口にあった選挙関連の記事パネル

7月13日に大阪城を見学した後、3人の中国のメディア関係者はそれぞれ帰国しました。

帰国したあと、18歳選挙に関する記事と日本文化に関する記事、中国の対日理解に関する記事をそれぞれ、ネットメディア上で発信しました。記事については、下記リンク先(中国語です)もしくはPDF版をご覧ください。

|

|

|

|

18歳選挙に関する記事 (中国語) |

日本文化に関する記事 (中国語) |

対日理解に関する記事 (中国語) |

なお、中国側メディア招へいに当たっては共識網、日本取材にあたっては公益財団法人フォーリンプレスセンター様のご協力を得ました。

2016年10月24日~31日まで、中国メディア関係者3名を招へいしました。

テーマは『日中経済関係の現状と課題』でした。

「中国撤退手続き 迅速に」という日本経済界訪中団の中国商務省への要請記事が日本経済新聞で2016年9月23日に掲載されると、中国ではネットを中心に「日本企業が中国の撤退の動きを強めている」「日本企業が中国から大規模撤退?欧米企業へ連鎖する可能性も」との見方が広がりました。日中経済関係を不安視する報道が反響を呼ぶ一方で、両国の人的往来は2015年に749万人を超え、貿易額も合計で32兆円を超える規模となり、中国による対日投資も年々拡大してくるなど、日中両国の相互依存関係は一層深化してきています。

中国社会で世論形成に大きな影響力を持つネットメディアにとって、様々な情報が錯綜する日中経済関係の報道は重要なテーマになっていることから、今回は「日中経済関係の現状と課題」をテーマにネットメディア3社による合同訪日取材を企画しました。日本企業の中国ビジネス、日本企業の対中投資の現在、過剰生産調整にともなう鉄鋼業再編や不動産業の見通し、今後の中国経済や日中経済関係を日本側識者や企業関係者はどのように展望しているのか取材し、中国の読者に日中経済関係のいまと今後を伝えようという狙いです。

信 海光 (写真右)『政商内参』ファウンダー

『政商内参』時事評論分野ランキング12位 毎日8本配信

総閲覧数/日16万~48万 ヘッドライン閲覧数4.5万~10万/日

配信記事平均閲覧数/日 2万~6万

中国で最もよく読まれる政治経済分野のメディアアカウントの一つ。2014年に4億ページビューを達成。

劉 玉海 (写真左) 『経済観察報書評』編集主幹

『経済観察報書評』財産分野ランキング238位 毎日1~2本配信

総閲覧数/日3600~2.7万 ヘッドライン閲覧数3600~2.7万

配信記事平均閲覧数/日 1900~2.7万

「経済観察報」系列のメディアアカウント。21世紀経済報道、中国経営報と並び、経済観察報は中国三大経済紙の一つとして数えられる。

李 騰騰 (写真中央) 『共識網』WeChatメディアアカウント運営責任者

『共識網』読み物分野ランキング122位 毎日3本配信

一日平均閲覧数1.6万~10万 ヘッドライン閲覧数3300~7.4万

配信記事平均閲覧数/日 4800~3.4万

共識ネットのメディアアカウント。共識ネットは歴史、現状、国際情勢など様々な事例に関して、主に有識者による言論活動によって共通認識を探る思想的メディアとして活動している。

10/24 来日、事務局と打合せ。杉本孝中和物産特別顧問に鉄鋼業界に関する取材

10/25 経団連青山周中国室長を取材。津上俊哉氏に中国経済に関する取材。浅草で浅草寺、まるごとにっぽん館訪問。水上バスでお台場へ。お台場取材。

10/26 午前中は記事執筆。株式会社帝国データバンクで対中進出企業数に関する取材。上野見学後、日本のジャーナリストと懇談。

10/27 東京から京都へ移動。銀閣寺、哲学の道、南禅寺、清水寺、祇園見学。

10/28 オムロン京都太陽株式会社で障害者雇用に関する取材、京セラ本社で京セラの中国事業、京セラフィロソフィーに関する取材。夕方からは記事執筆。

10/29 京都から奈良へ移動。東大寺、唐招提寺を見学した後、大阪へ移動。大阪城、難波を見学。

10/30 午前中は記事執筆。JR大阪駅、屋上菜園等見学、姫路へ移動して、姫路城見学。姫路から大阪戻り。

10/31 関西国際空港より帰国。

2017年3月8日~16日まで、中国メディア関係者2名を招へいしました。

テーマは『日本の女性政治家の活躍と役割』でした。

代議制民主主義の日本では、国会議員は国民に選ばれ、国民の立場を代表しています。その政治理念や政治活動も日本が直面する課題を反映していると考えられます。日本の国会議員は 717 人いる内、女性は 94 人、比率としてはわずか 13%余り、決して高い水準ではありません。しかし重要閣僚や東京都知事などの首長、政党党首や幹部をはじめ、多くの女性が政治に参画してリーダシップを発揮し、国政や地方政治の中で重要な役割を果たしています。

そうした日本の女性政治家は女性の社会進出を、どのように後押ししようとしているのか、そうした女性議員たちがどのような志を持ち、どういった政策課題に関心を持っているのか、探っていければと考えています。

ネットメディア『鈍角網』(2016年10月~)

グローバルな視野の広さを読者に持ってもらいたいという意図から「鈍角(90度以上180度未満の角度)ネット」と命名。中国でもめずらしい非国営メディア。国営メディアとは違った角度から、国際関係、国際思想に特化した記事を配信。

「世界から中国を見る」をテーマに、国際関係、安全保障、外交、国際情勢にかかわる記事を配信。中国内外の有識者や政治家などへのインタビュー、国際情勢分析記事を配信することで、中国国内で国際思想を涵養するメディア活動をしている。運営会社は北京鳳凰華文伝媒有限公司。総裁は香港フェニックス衛星テレビ役員、フェニックスネット社長などを務めた周志興氏。

黄南(MS/ HUANG NAN) ネットメディア「鈍角網」運営責任者。1987年生まれ。

国際関係学院(University of International Relations)大学院国際政治学修士号を2011年に取得。2011年より北京鳳凰華文伝媒有限公司入社。同社が運営するネットメディア「共識網(コンセンサスネット)」にて国際関係の記事を担当。2016年10月よりネットメディア「鈍角網」運営責任者となる。同時に雑誌『新視角(New Perspective)』国際関係編集記者も兼務。

吕蕾(MS/LYU LEI) ネットメディア『鈍角網』記者。 1990年生まれ。

武漢大学大学院メディア学修士号を2016年に取得後、北京鳳凰華文伝媒有限公司入社。ネットメディア『鈍角網』編集記者として文化や歴史、国際関係などの記事編集を担当。

2017/3/8 来日

3/9 大阪市内取材、在日中国人ブロガー取材

3/10 和歌山取材

3/11 京都取材

3/12 京都から東京へ移動

3/13 午前:取材準備、午後:高橋千鶴子衆議院議員取材

3/14 取材準備、執筆活動

3/15 午前:宮川典子衆議院議員取材、午後:菊田真紀子衆議院議員取材

3/16 帰国日

取材記事は後日、公開予定です。