2025.8.25

- 大場 翠

- ミャンマー

第2次トランプ政権の大統領令がミャンマー難民キャンプに与える影響(前編):米国への第三国定住を中心に

※本稿は2025年8月上旬時点の情報をもとに執筆されたものです。

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives(APBI)の公式見解ではありません。

本記事は全2部作です。

第2回目『第2次トランプ政権の大統領令がミャンマー難民キャンプに与える影響(後編):トゥーサーが過ごした数年間を振り返って』はこちら。

はじめに

2025年1月20日の第2次トランプ政権の発足を機に、ミャンマー難民たちの苦境が深まっている。

トランプ氏は大統領に就任初日、対外援助を一時停止し再評価・再編成するための「米国の対外援助の再評価と再編成」大統領令に署名した。同日に、難民の受け入れを停止する「米国の難民受け入れプログラムの再編成」大統領令も発出した。

いずれも、対外援助や難民の受け入れが米国の国益にかなうかどうかを見直すための一時的な措置とされた。しかし、その後に米国際開発庁(USAID)が事実上解体されるなど、人道支援の現場には深刻な影響が広がっている。

本稿では、前後編の2回にわたり、これらの大統領令がタイにあるミャンマー難民キャンプに与える影響を明らかにする。とりわけ、2023年11月に再開されたものの、大統領令を受けてすべてが突如として白紙になった米国への第三国定住プログラムに焦点をあてたい[1]。

事態は流動的ではあるが、本稿は、2025年8月上旬時点の情報に基づいて執筆する。

トランプ氏は大統領に就任初日、対外援助を一時停止し再評価・再編成するための「米国の対外援助の再評価と再編成」大統領令に署名した。同日に、難民の受け入れを停止する「米国の難民受け入れプログラムの再編成」大統領令も発出した。

いずれも、対外援助や難民の受け入れが米国の国益にかなうかどうかを見直すための一時的な措置とされた。しかし、その後に米国際開発庁(USAID)が事実上解体されるなど、人道支援の現場には深刻な影響が広がっている。

本稿では、前後編の2回にわたり、これらの大統領令がタイにあるミャンマー難民キャンプに与える影響を明らかにする。とりわけ、2023年11月に再開されたものの、大統領令を受けてすべてが突如として白紙になった米国への第三国定住プログラムに焦点をあてたい[1]。

事態は流動的ではあるが、本稿は、2025年8月上旬時点の情報に基づいて執筆する。

[1] キャンプから米国への第三国定住プログラムは、個人単位とグループ単位の2つに大別できる。前者は、その時々の基準に基づいて個別に審査されるのに対し、後者は「ミャンマー出身者」など、より広いカテゴリーに基づいて、該当するすべての人に手続きの機会が与えられる。特に断りのない限り、本稿における「第三国定住プログラム」はグループ単位を指す。

絶たれた第三国定住の切符と支援

ミャンマー・カレン州では、1949年からミャンマー政府とカレン⺠族同盟(KNU)との間で対⽴が始まった。カレン州を中心とする武力衝突の影響を受けて、1984年にタイ政府によって、ミャンマーと国境を接するタイ側の地域にミャンマー難民キャンプが公式に設立された。

最も古いキャンプの公式設立から40年以上が経過し、国際的な注目を浴びることのないキャンプの人々は、しばしば「忘れられた難民」と呼ばれる。キャンプで暮らす難民たちは5世代にもわたるとされる一方で、タイ政府はキャンプを一時的な避難所と位置づけている。

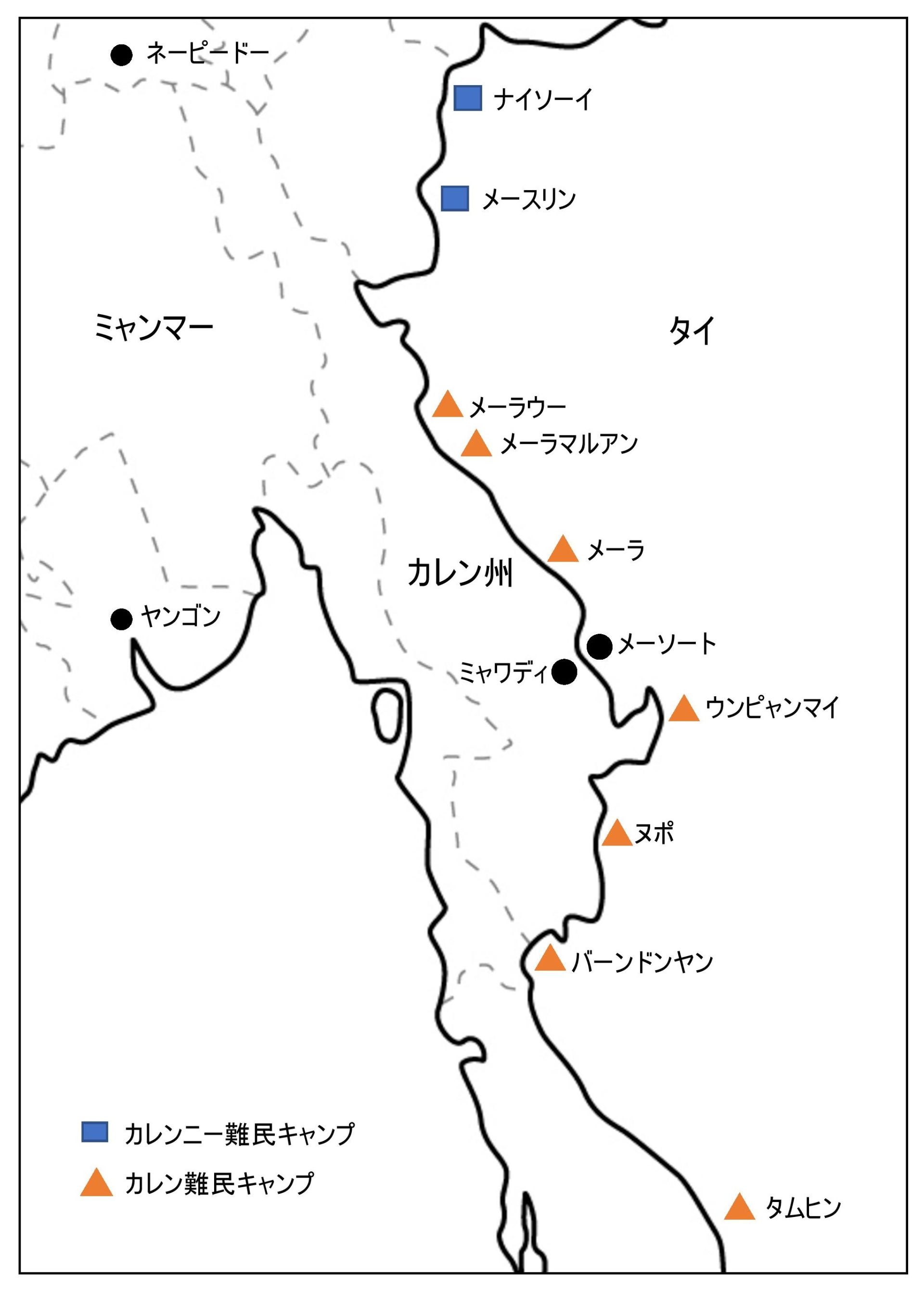

タイ側の国境沿いにタイ内務省が管轄する9つのキャンプが点在し、タイ政府の最新の統計に基づけば、人口は約8万2千人である[2] 。より実態数に近い統計としては、ザ・ボーダー・コンソーシアム(TBC)の食料援助を基に公表される数値が参考になり、これによるとキャンプには約10万7千人が暮らす[3]。

最も古いキャンプの公式設立から40年以上が経過し、国際的な注目を浴びることのないキャンプの人々は、しばしば「忘れられた難民」と呼ばれる。キャンプで暮らす難民たちは5世代にもわたるとされる一方で、タイ政府はキャンプを一時的な避難所と位置づけている。

タイ側の国境沿いにタイ内務省が管轄する9つのキャンプが点在し、タイ政府の最新の統計に基づけば、人口は約8万2千人である[2] 。より実態数に近い統計としては、ザ・ボーダー・コンソーシアム(TBC)の食料援助を基に公表される数値が参考になり、これによるとキャンプには約10万7千人が暮らす[3]。

【地図】タイ・ミャンマー国境の難民キャンプ。筆者作成

振り返れば、2024年の米大統領選挙の時期から、一部のキャンプ難民や関係者の間では、移民や難民の受け入れを厳しく制限するトランプ氏が当選した場合の影響が懸念されていた。しかし、第2次トランプ政権が発足した後の混乱は、彼らの予想を大きく上回るものであった。

対応はあまりに迅速に行われ、「米国の難民受け入れプログラムの再編成」大統領令の発出から2日後までには予定されていた米国への難民の渡航がすべて中止された[4]。アフガニスタン、コンゴ、ベネズエラ、シリアなどの多くの難民とともに、既に住居を別の難民へ引き渡してキャンプを離れていたミャンマーキャンプ難民のフライトもキャンセルされた。

大統領令を受けて、ミャンマー難民キャンプでは、2021年のミャンマーのクーデターを契機として、2023年11月に約10年ぶりに再開されたばかりの米国への第三国定住プログラムが全面的に停止した。

このプログラムでは、1年ごとに1万人のキャンプ難民の米国への定住が計画され、2023年12月末までにはタイ政府とUNHCRの合同による全キャンプでの確認作業(Verification Exercise:詳細は後編)が完了していた。

対応はあまりに迅速に行われ、「米国の難民受け入れプログラムの再編成」大統領令の発出から2日後までには予定されていた米国への難民の渡航がすべて中止された[4]。アフガニスタン、コンゴ、ベネズエラ、シリアなどの多くの難民とともに、既に住居を別の難民へ引き渡してキャンプを離れていたミャンマーキャンプ難民のフライトもキャンセルされた。

大統領令を受けて、ミャンマー難民キャンプでは、2021年のミャンマーのクーデターを契機として、2023年11月に約10年ぶりに再開されたばかりの米国への第三国定住プログラムが全面的に停止した。

このプログラムでは、1年ごとに1万人のキャンプ難民の米国への定住が計画され、2023年12月末までにはタイ政府とUNHCRの合同による全キャンプでの確認作業(Verification Exercise:詳細は後編)が完了していた。

米国への第三国定住プログラム再開の準備として実施された2023年の確認作業(Verification Exercise)の様子。キャンプ難民が撮影した写真を撮影者の承諾を得て掲載

「米国の対外援助の再評価と再編成」大統領令も直ちに実行に移され、発出後、世界のほとんどの米政府の対外援助が90日間停止された。これにより、ミャンマー難民キャンプ内の医療施設は突如として運営停止となった。

キャンプ内では、医療、食料、教育といった基本的なサービスが国際援助によって提供されている。そのうち、国際救援委員会(IRC)は、米国務省人口難民移民局(PRM)の資金を基盤に医療および水・衛生関連の支援を担ってきた。大統領令により、IRCが支援する医療施設の医師やスタッフは業務停止命令を受け、入院患者は強制的に退院させられた。

当初は米国の援助機関から支援関係者に対しても明確な通告がなく、現場は混乱を極めた。大統領令の発出から数週間後の時点で、少なくとも数名のキャンプ難民が酸素供給の中止を余儀なくされ、死亡した。

その後、一時的に一部の医療サービスが再開されたものの、2025年7月末をもって、PRMの資金提供が打ち切られた。これにより、9つのキャンプのうち、IRCが支援していた7つのキャンプ内の医療施設が閉鎖した。

今後のキャンプの医療サービスは、IRCからタイ保健省への引き継ぎが計画されている。本稿の執筆時点では関係者による支援の交渉と調整が進められているものの、タイ政府からの公式な発表はなく、詳細については今後の動向を見守るしかない。

医療に加え、キャンプ難民への食料支援も甚大な打撃を受けた。同じく米国務省人口難民移民局(PRM)を主な資金源とするザ・ボーダー・コンソーシアム(TBC)は、9つのキャンプに対する食料支援を担ってきたが、2025年7月末をもって支援の停止と大幅な削減を余儀なくされた。

大統領令によってPRMからの資金提供が停止される最悪の事態に備えて、支援は段階的に削減された。まず、2025年4月から7月にかけて、キャンプ世帯の8割以上、およそ9万人を対象に支援が減らされた。その後、7月末でのPRM資金の打ち切りが決定し、8月以降はこれらの世帯への食料支援が全面的に停止した。

執筆時点で、TBCが「脆弱層」と定める残り約2割の世帯のみが、非常に限定的な支援を受けている。キャンプ内では、71種類の食料品を購入できるフードカードシステムを用いて支援が行われていたが、8月以降は現物配給に切り替えられた。そして、「脆弱層」に提供されるのは、米・豆・油の3品目のみである。

キャンプから米国への第三国定住プログラムはすべて白紙となったままであり、今後の見通しも立っていない。

キャンプ内では、医療、食料、教育といった基本的なサービスが国際援助によって提供されている。そのうち、国際救援委員会(IRC)は、米国務省人口難民移民局(PRM)の資金を基盤に医療および水・衛生関連の支援を担ってきた。大統領令により、IRCが支援する医療施設の医師やスタッフは業務停止命令を受け、入院患者は強制的に退院させられた。

当初は米国の援助機関から支援関係者に対しても明確な通告がなく、現場は混乱を極めた。大統領令の発出から数週間後の時点で、少なくとも数名のキャンプ難民が酸素供給の中止を余儀なくされ、死亡した。

その後、一時的に一部の医療サービスが再開されたものの、2025年7月末をもって、PRMの資金提供が打ち切られた。これにより、9つのキャンプのうち、IRCが支援していた7つのキャンプ内の医療施設が閉鎖した。

今後のキャンプの医療サービスは、IRCからタイ保健省への引き継ぎが計画されている。本稿の執筆時点では関係者による支援の交渉と調整が進められているものの、タイ政府からの公式な発表はなく、詳細については今後の動向を見守るしかない。

医療に加え、キャンプ難民への食料支援も甚大な打撃を受けた。同じく米国務省人口難民移民局(PRM)を主な資金源とするザ・ボーダー・コンソーシアム(TBC)は、9つのキャンプに対する食料支援を担ってきたが、2025年7月末をもって支援の停止と大幅な削減を余儀なくされた。

大統領令によってPRMからの資金提供が停止される最悪の事態に備えて、支援は段階的に削減された。まず、2025年4月から7月にかけて、キャンプ世帯の8割以上、およそ9万人を対象に支援が減らされた。その後、7月末でのPRM資金の打ち切りが決定し、8月以降はこれらの世帯への食料支援が全面的に停止した。

執筆時点で、TBCが「脆弱層」と定める残り約2割の世帯のみが、非常に限定的な支援を受けている。キャンプ内では、71種類の食料品を購入できるフードカードシステムを用いて支援が行われていたが、8月以降は現物配給に切り替えられた。そして、「脆弱層」に提供されるのは、米・豆・油の3品目のみである。

キャンプから米国への第三国定住プログラムはすべて白紙となったままであり、今後の見通しも立っていない。

[2] タイ政府に存在が確認(verified)された人口のみを指す。UNHCR, “Thailand Operational Factsheet_31 March 2024”[https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-04/UNHCR%20Thailand_Operational%20Factsheet_31%20March%202024.pdf](2025年8月9日、以下、すべて同最終アクセス日)。

[3] The Border Consortium (TBC), “Refugee Camp Population: June 2025” [https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2025/07/2025-06-June-map-tbc-unhcr.jpg]

[4] 例えば、CNN, “Flights canceled for refugees who were slated to travel to US” [https://edition.cnn.com/2025/01/22/politics/refugee-flights-canceled/index.html]や、AFP「トランプ氏、入国許可された難民の受け入れ停止」[https://www.afpbb.com/articles/-/3559514?utm_source=antenna]を参照。

なぜ、キャンプ難民にとって米国への第三国定住が重要だったのか

キャンプの設立当初から、タイ政府は一貫して難民をあくまで一時的な避難民として扱い、滞在の長期化を助長しうるような支援を提供しない方針をとっている。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が難民問題の恒久的解決策として掲げているのは、「庇護国への社会統合」、「帰還」、「第三国定住」の3つである。このうち、多くのキャンプ難民にとって唯一の解決策とされてきたのが第三国定住である。それはなぜだろうか。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が難民問題の恒久的解決策として掲げているのは、「庇護国への社会統合」、「帰還」、「第三国定住」の3つである。このうち、多くのキャンプ難民にとって唯一の解決策とされてきたのが第三国定住である。それはなぜだろうか。

滞在の長期化を招く「快適さ」を与えないために、難民キャンプの住居はいつでも取り壊しが可能な木材や竹での建設のみが許可される。

まず、「庇護国への社会統合」についてであるが、キャンプ難民がタイ社会で安定した法的地位や市民権を得て生活を築くことは困難である。タイは難民条約に加入しておらず、国家の庇護下にある難民は法的には存在しない。タイでは難民は移民法で扱われ、基本的に「不法滞在者」(本稿では「非正規滞在者」と統一する)となる。

タイ社会における難民の立場を考えるうえで、ミャンマーとの主要な越境地点であるタイのターク県メーソート郡が一例として挙げられる。2021年のミャンマーのクーデター以降、メーソート郡にはミャンマーからの避難者が急増しているが、この地域には、それ以前から、非正規の方法で国境を超えてきた多くのミャンマーの人々が暮らす。彼らの多くは内戦の影響を受けたり、迫害のおそれがある難民(難民と明確に区別することが難しい経済移民を含む)である。

しかし、彼らは基本的に非正規滞在者として扱われ、逮捕や収容、強制送還のリスクが常に伴う。滞在許可や身分証明にあたる「ステータス」を非公式な方法で獲得・購入することが地域の慣習となっているが、それでも追加の支払いを求められたり、逮捕されるケースが少なくなく、不安からは逃れられない[5]。

タイ社会における難民の立場を考えるうえで、ミャンマーとの主要な越境地点であるタイのターク県メーソート郡が一例として挙げられる。2021年のミャンマーのクーデター以降、メーソート郡にはミャンマーからの避難者が急増しているが、この地域には、それ以前から、非正規の方法で国境を超えてきた多くのミャンマーの人々が暮らす。彼らの多くは内戦の影響を受けたり、迫害のおそれがある難民(難民と明確に区別することが難しい経済移民を含む)である。

しかし、彼らは基本的に非正規滞在者として扱われ、逮捕や収容、強制送還のリスクが常に伴う。滞在許可や身分証明にあたる「ステータス」を非公式な方法で獲得・購入することが地域の慣習となっているが、それでも追加の支払いを求められたり、逮捕されるケースが少なくなく、不安からは逃れられない[5]。

タイのターク県メーソート郡のゴミ山で、プラスチックやビニールを拾い生計を立てるミャンマーの非正規滞在者の人々。2020年撮影

次に、一般に故郷への「帰還」はノスタルジアと結びつき、肯定的に捉えられることが多い。しかし、難民キャンプからミャンマーへの帰還を希望する者は限られている。ミャンマーのクーデターにより、キャンプ難民にとっての安心かつ安全な帰還の道は絶たれたに等しいが、それ以前から、帰還は必ずしも望ましい選択肢ではなかった。

ミャンマー政府とカレン⺠族同盟(KNU)の間では2012年と2015年に停戦合意と停戦協定が結ばれた。だがその後も、ミャンマー政府や国軍、和平プロセスへの不信感や、国内の平和と安全に対する不安から、多くのキャンプ難民が帰還をためらい続けてきた。

実際に停戦合意後にも戦闘は散発していたほか、キャンプ難民からは帰還してもミャンマーにはすでに親戚、家、土地がないことや、内戦時から埋設されたままの地雷に対する懸念などが示されてきた。

設立から40年もの歳月が流れたキャンプに暮らす人々にとって、ミャンマーは必ずしも「故郷」ではない。ミャンマーを知らずにキャンプで生まれ育った子どもはキャンプ全体の3〜4割以上とされ、とりわけ彼らは帰還を拒む傾向が強い。彼ら自身は内戦を直接体験していないものの、その苦難の記憶は、家族の日常的な会話を通じて次の世代へと受け継がれている。

ミャンマー政府とカレン⺠族同盟(KNU)の間では2012年と2015年に停戦合意と停戦協定が結ばれた。だがその後も、ミャンマー政府や国軍、和平プロセスへの不信感や、国内の平和と安全に対する不安から、多くのキャンプ難民が帰還をためらい続けてきた。

実際に停戦合意後にも戦闘は散発していたほか、キャンプ難民からは帰還してもミャンマーにはすでに親戚、家、土地がないことや、内戦時から埋設されたままの地雷に対する懸念などが示されてきた。

設立から40年もの歳月が流れたキャンプに暮らす人々にとって、ミャンマーは必ずしも「故郷」ではない。ミャンマーを知らずにキャンプで生まれ育った子どもはキャンプ全体の3〜4割以上とされ、とりわけ彼らは帰還を拒む傾向が強い。彼ら自身は内戦を直接体験していないものの、その苦難の記憶は、家族の日常的な会話を通じて次の世代へと受け継がれている。

帰還に関する活動を支援する目的でUNHCRが2016年から各キャンプに開設した自主的帰還センター(VRC)

最後に、庇護国であるタイへの社会統合が叶わず、帰還を望まない多くのキャンプ難民にとっての唯一の解決策とされてきたのが「第三国定住」である。

キャンプ難民に対する第三国定住制度は、ミャンマー国内の内戦や治安の状況が好転せず、帰還の見通しが立たないことを背景に、タイ政府によって2005年に導入された。それ以来、カナダ、オーストラリア、北欧諸国などと比べて、難民を突出して多く受け入れたのが米国である[6]。

キャンプから諸外国への定住は、子どもの将来や、仕事や収入を求めるなかで決断されることが多い。とりわけ年長者にとっては、言語や生活環境などすべてが異なる第三国への移住は大きな負担である。また、夫婦間で第三国定住に対する意見が分かれ、離婚に至るケースも見られるなど、その事情は個人や世帯によって様々である。

それでもなお、第三国定住は、世代を超えた多くのキャンプ難民たちにとっての唯一かつ大きな希望になってきた。

キャンプ難民に対する第三国定住制度は、ミャンマー国内の内戦や治安の状況が好転せず、帰還の見通しが立たないことを背景に、タイ政府によって2005年に導入された。それ以来、カナダ、オーストラリア、北欧諸国などと比べて、難民を突出して多く受け入れたのが米国である[6]。

キャンプから諸外国への定住は、子どもの将来や、仕事や収入を求めるなかで決断されることが多い。とりわけ年長者にとっては、言語や生活環境などすべてが異なる第三国への移住は大きな負担である。また、夫婦間で第三国定住に対する意見が分かれ、離婚に至るケースも見られるなど、その事情は個人や世帯によって様々である。

それでもなお、第三国定住は、世代を超えた多くのキャンプ難民たちにとっての唯一かつ大きな希望になってきた。

[5] 金銭的な理由で獲得・購入できない者や、意図的・戦略的にそれを選ばない者もいる。複数の種類の「ステータス」があり、現地では暗黙の了解となっている。だが、非正規滞在者にとってはタイで生活するための命綱であるため、外部や国際社会に対して詳細が明かされることを望まない当事者も多い。この理由で、本稿では詳細については割愛する。

[6] 米国は2005年から2022年末までにおよそ9万人のキャンプ難民を迎え入れた。UNHCR, “Thailand Border Operation: Resettlement of Myanmar Refugees (as of 31 December 2022) を参照。[https://reliefweb.int/report/thailand/thailand-border-operation-resettlement-myanmar-refugees-31-december-2022]

打ち砕かれた希望

キャンプで暮らす人々は、自らの暮らしや存在を「鳥かごの中」「刑務所の中」「猫と同じ生活(食べて寝て、ただ生きているだけ)」「果物の中の虫(カットフルーツに止まった小蝿のように、羽ばたこうとしても身動きがとれない)」と表現する。これが示すように、長期化する難民生活のなかでは将来像が描けないことが最大のストレスとなる。

キャンプ内を一見すると、難民の生活そのものは安定しているかのようにも見える。とりわけ9つの難民キャンプのうち最大のメーラキャンプでは、屋根付きの大きな商店街にあらゆる商品が並ぶように、その印象が強い。

タイ政府は、難民のキャンプ外への移動や外出先での就労を禁止している。だが実際には、少なくとも一部のキャンプでは、多くの人々が外へ出ており、規制と実態には隔たりがある。他にも、キャンプ内では第三国に定住した家族や友人からの送金を受け取る者もいるし、キャンプ内でバイクタクシーや縫製店などを営み、日銭を稼ぐ姿も見られる。

しかし、キャンプの暮らしには不安や心配ごとが絶えない。人々がキャンプの外へ出る背景には、食料援助だけでは日々の食事を賄えず、現金収入が必要という実情がある。大統領令が発出される以前から、少なくない数のキャンプ難民が、キャンプ外での季節労働や日雇いの仕事に従事してきた。

キャンプ難民はキャンプ内では事実上「保護」されているが、キャンプ外では基本的に非正規滞在者となる。そのため、タイ当局の許可を得ない外出やキャンプ外での就労には、逮捕、罰金、ミャンマーへの強制送還、人身売買などの搾取といったリスクが伴う[7]。

キャンプの最も深刻な課題の一つは若者の将来である。キャンプ内の学校を卒業しても卒業資格はタイとミャンマーのどちらでも正式に認められず、進路はないに等しい。また、仕事の機会や選択肢も限られている。キャンプ内には国際NGOが提供する職業訓練はあるが、身につけた技能がキャンプ内での雇用につながるかは不確実である。

キャンプ内を一見すると、難民の生活そのものは安定しているかのようにも見える。とりわけ9つの難民キャンプのうち最大のメーラキャンプでは、屋根付きの大きな商店街にあらゆる商品が並ぶように、その印象が強い。

タイ政府は、難民のキャンプ外への移動や外出先での就労を禁止している。だが実際には、少なくとも一部のキャンプでは、多くの人々が外へ出ており、規制と実態には隔たりがある。他にも、キャンプ内では第三国に定住した家族や友人からの送金を受け取る者もいるし、キャンプ内でバイクタクシーや縫製店などを営み、日銭を稼ぐ姿も見られる。

しかし、キャンプの暮らしには不安や心配ごとが絶えない。人々がキャンプの外へ出る背景には、食料援助だけでは日々の食事を賄えず、現金収入が必要という実情がある。大統領令が発出される以前から、少なくない数のキャンプ難民が、キャンプ外での季節労働や日雇いの仕事に従事してきた。

キャンプ難民はキャンプ内では事実上「保護」されているが、キャンプ外では基本的に非正規滞在者となる。そのため、タイ当局の許可を得ない外出やキャンプ外での就労には、逮捕、罰金、ミャンマーへの強制送還、人身売買などの搾取といったリスクが伴う[7]。

キャンプの最も深刻な課題の一つは若者の将来である。キャンプ内の学校を卒業しても卒業資格はタイとミャンマーのどちらでも正式に認められず、進路はないに等しい。また、仕事の機会や選択肢も限られている。キャンプ内には国際NGOが提供する職業訓練はあるが、身につけた技能がキャンプ内での雇用につながるかは不確実である。

メーラ難民キャンプの学校の様子

2011年の民政移管後、経済成長が期待されたミャンマーは「アジア最後のフロンティア」として世界中から注目を集めた。しかしその裏で、キャンプ難民の苦境は深まっていった。国際支援の資金配分は、タイからミャンマー側の帰還準備プログラムへと傾き、キャンプに対する支援は削減された。

キャンプ内で活動する国際NGOの撤退や事業の縮小が相次ぎ、2013年からはキャンプ住民に配給される米の量も削減された。さらに、第三国定住の最大受入国であった米国が受け入れ終了を表明し、2014年1月にグループ単位の第三国定住の申請の受付が打ち切られた。キャンプ内には動揺が広がり、閉塞感に拍車がかかっていった。

先の見えないキャンプ生活のなかで、キャンプ内での自死、アルコールや薬物依存、うつ状態が繰り返し問題視されてきた。メーラキャンプでは、帰還が促進され、米国への第三国定住の道が断たれた2014年以降に自死が急増し、2016年にかけての自殺率は、ターク県やタイ国内の平均の約3倍に達した[8]。

ミャンマーのクーデターを契機として、2023年11月、約10年ぶりとなる米国への第三国定住プログラムが再開された。停止されていた期間中も、米国や他国への個人単位の定住は継続されたものの、医療上の必要性が高いケースなどに限られていた。そのため、米国による万単位での大規模な受け入れの再開に多くのキャンプ難民が希望を抱いてきた。

しかし、第2次トランプ政権の発足によって、その希望はあまりにもあっけなく打ち砕かれた。

キャンプ内で活動する国際NGOの撤退や事業の縮小が相次ぎ、2013年からはキャンプ住民に配給される米の量も削減された。さらに、第三国定住の最大受入国であった米国が受け入れ終了を表明し、2014年1月にグループ単位の第三国定住の申請の受付が打ち切られた。キャンプ内には動揺が広がり、閉塞感に拍車がかかっていった。

先の見えないキャンプ生活のなかで、キャンプ内での自死、アルコールや薬物依存、うつ状態が繰り返し問題視されてきた。メーラキャンプでは、帰還が促進され、米国への第三国定住の道が断たれた2014年以降に自死が急増し、2016年にかけての自殺率は、ターク県やタイ国内の平均の約3倍に達した[8]。

ミャンマーのクーデターを契機として、2023年11月、約10年ぶりとなる米国への第三国定住プログラムが再開された。停止されていた期間中も、米国や他国への個人単位の定住は継続されたものの、医療上の必要性が高いケースなどに限られていた。そのため、米国による万単位での大規模な受け入れの再開に多くのキャンプ難民が希望を抱いてきた。

しかし、第2次トランプ政権の発足によって、その希望はあまりにもあっけなく打ち砕かれた。

[7] キャンプ難民の姿は一様ではない。キャンプ内で国際援助を受けつつ、キャンプ外のCBO(現地NGO)で定職に就く者もいれば、周辺村で働く際にタイ当局の目を逃れるために移動経路を工夫する者もいる。しかし、人々の主体性や戦略を強調することをもって、キャンプ内の閉塞感や、当事者の精神的な不安を軽視できない点には留意が必要である。

[8] 自殺率の詳細は、IOM, “Assessment of Suicide Risks and Factors in a Refugee Camp in Thailand” を参照。[https://wp.progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2017/06/IOM-Mission-in-Thailand-Assessment-of-Suicide-Risks-and-Factors-in-a-Refugee-Camp-in-Thailand.pdf]

大場翠 MIDORI OBA

(東京外国語大学大学院博士後期課程)

(東京外国語大学大学院博士後期課程)

謝辞

本稿の内容の一部は、第11回若手難民研究者奨励賞と京都大学東南アジア地域研究研究所GCRの助成およびJST次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2185の支援を受けて実施した研究の調査で得られた知見に基づく。ここに記して感謝申し上げます。

参考文献

大場翠(2025)「作られた村への「帰還」に対する難民当事者たちの意味づけ—ミャンマー・カレン州レイケイコー村を事例として」『難民研究ジャーナル』14号、121-135頁.

久保忠行(2014)『難民の人類学―タイ・ビルマ国境のカレンニー難民の移動と定住』清水弘文堂書房.

直井里予(2025)『うつる人びと―映像で語るカレン難民の少年との日々』晃洋書房.

久保忠行(2014)『難民の人類学―タイ・ビルマ国境のカレンニー難民の移動と定住』清水弘文堂書房.

直井里予(2025)『うつる人びと―映像で語るカレン難民の少年との日々』晃洋書房.

MIDORI OBA

大場 翠

東京外国語大学大学院博士後期課程