- 藤村 瞳

- ミャンマー

民族と言語と文字の関係:複数の文字が紡ぐカレン民族

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives:APBIの公式見解ではありません。

1. はじめに

ミャンマーは多言語多民族社会である。耳慣れたこの言明に対し、同国が多言語複文字社会でもある点はさほど知られていない。本稿では言語と文字が複雑な関係にあるなかで人々が民族的紐帯をいかに模索してきたのか、カレンと呼ばれる人びとの事例から考えてみたい。

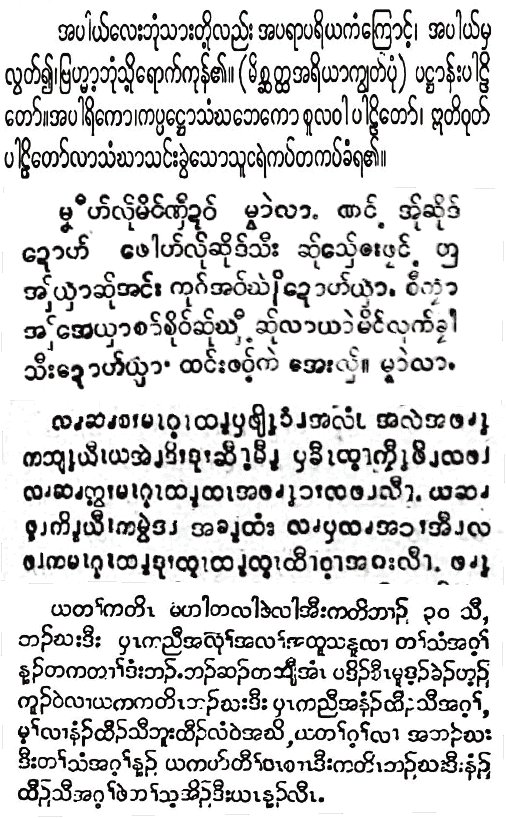

まず多言語複文字的な社会とはどういった状況か。これを説明するために、ミャンマー国内で使用されている4種の文字を見比べてみよう(画像1)。4つの段落はそれぞれ別の文章から抜粋したもので、一つ目の段落がビルマ語、それ以外は複数のカレン語の文字である。二、三段落めはポー・カレン語に対応する二種類の文字で、最下段はスゴー・カレン語と呼ばれる言語の文字である。

丸々とした4種の文字は、ビルマ文字あるいはカレン文字を知らない人には全て同じにみえるだろう。しかし、ビルマ文字、ポー・カレン文字、またはスゴー・カレン文字のどれか一つでも読める人にとって、これらの違いは一目瞭然である。たとえ同じ子音記号が使われていても母音の書き方が異なるので、ビルマ語が読めるからといってスゴー・カレン語も読めるわけではない。現地語に慣れ親しんでいる人ほど、「一見読めそうで全く読めない」文字が複数存在する状況はよく理解できるはずだ。

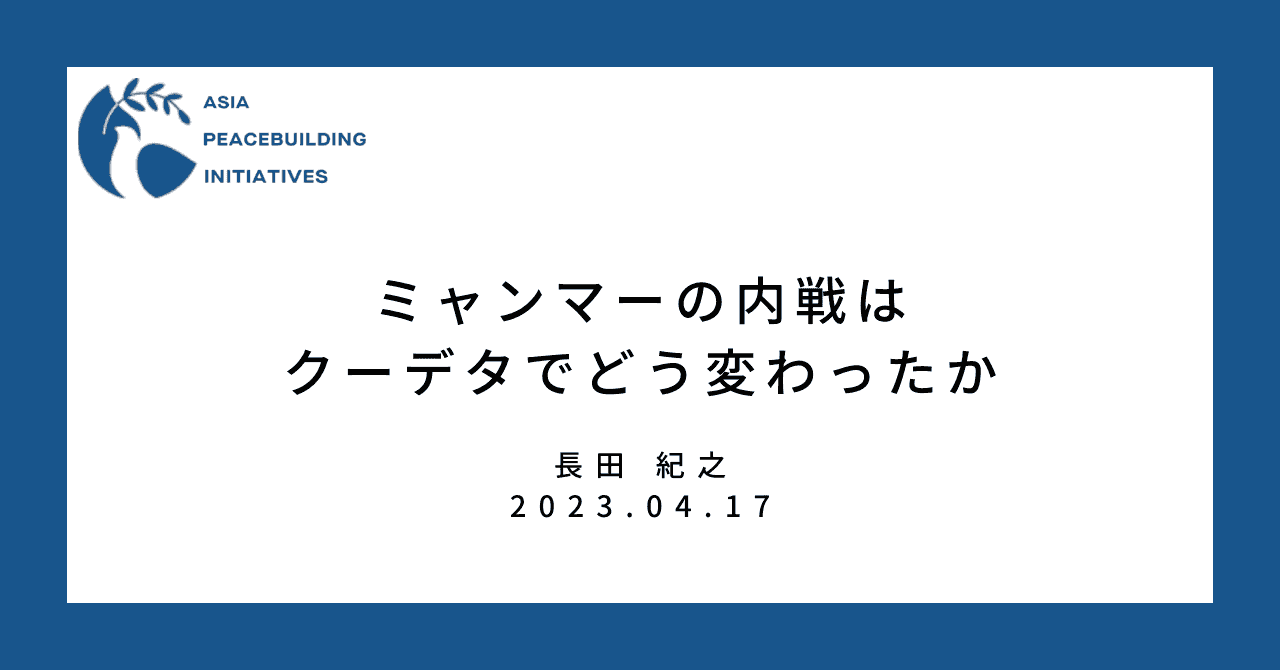

カレン人が使う言語には一つの言葉に複数の文字表記方法がある。多数の言語があるなかで対応する書き文字が一つずつあるという状況(図1)ではなく、複数の言語それぞれに対し一つ以上の書き文字が併存する(図2)。これを多言語複文字社会と呼ぶこととする。この点を念頭に、カレン民族という紐帯の模索の過去とその現代的展開を理解してみたい。

図1

図2

2.多言語話者としてのカレン

現在ミャンマーと呼ばれる地域は、ベンガル湾とアンダマン海という水の世界に開き、ベンガル地域、雲南、タイ文化圏と地続きで接続する地理的環境にある。そこでの人間の営みは高い流動性と混交のなかで生起してきた。言語や出自に基づく自他認識は長い歴史のなかで重要ではなく、そうした分類は常に場面依存的で、絶対視されてもいなかった。19世紀前半の記録には、ビルマ語やタイ語で説法するカレン人仏教僧とそこで学ぶカレン人在家者や、華人とモン人の両親を持ちながらビルマ人キリスト教徒を自認して暮らした女性が登場する。近代的な意味での民族という分類や自認識は、元々存在してこなかった。

ヤカイン沿岸部からエーヤワディー中下流域およびタンルウィン川流域、そしてドーナ山脈の東側の広範囲に暮らしたカレン系言語を話す人びとも、多元性を生きた。19世紀前半の英語やカレン語史料に登場する「カレン人」はスゴー・カレン語、ポー・カレン語、ブエ・カレン語、パクー・カレン語などを話したと記録されている。近代言語学的には数十種類に分類できるこれらのカレン系言語は、発音や声調、語彙などが異なり方言と呼ぶには差異が大きい。こうした諸言語を話したカレン人には、デルタやタニンダーイ地域ではスゴーとポーの両方を、タウングー周辺ではスゴーとパク、或いはパクとブエなどマルチリンガルが多かった。さらに、彼らはビルマ語やモン語、タイ語など他の多数派言語も理解した。おそらく当時の人びとにとって、こうした多言語的状況は常態であった。

3.複数のカレン文字と宗教的属性

カレン系の言語は歴史的に固有の文字を持たなかったが、1830年以降、カレン文字考案ラッシュが訪れ、カレン語話者の間で使われるようになっていく。成立時期が判明しているなかで最も古いのは、スゴー・カレン語に対応した文字である。アメリカ人バプテスト宣教師と在地改宗者がモン文字とビルマ文字を組み合わせ、1830年代前半に考案した。キリスト教宣教の一環として作られた経緯から、便宜上この文字をバプテスト・スゴー文字と呼ぶ。ポー・カレン語についても同様に、バプテスト宣教団は1850年代半ばまでに現在のバプテスト・ポー文字の原型を作った。

文字の考案に乗り出したのは、プロテスタントだけではない。仏僧や宗教指導者が中心となり、仏教ポー文字やレーケー文字が19世紀末までに誕生し、カレン語話者の過半数を占める仏教徒の間に広がった。20世紀に入っても、仏教スゴー文字やパアンの高僧らが創案したいわゆるミャインジーグー文字に加え、1950年代にはタイ側でカトリック教会がラテン文字を用いてカトリック・スゴー文字を発明した。こうした様々なカレン文字は、教会や僧院などの宗教施設で教えられ、各宗教コミュニティ内で主に用いられてきた。

カレン系の言語と文字の関係は1830年代から120年余りの間に一気に複雑化した。上述しただけでもスゴー・カレン語には3つ、ポー・カレン語には2つと、一言語に対応する表記法が複数存在することになった。その結果、同じスゴー・カレン語を話す者同士で意思疎通ができたとしても、文字のコミュニケーションが取れなくなる状況が生み出された。ではこの多言語複文字状況は、カレン人が「民族」として連帯しようとする際にどのように影響してきたのだろうか。

4.カレン民族という言明の始まりと現実との乖離

漸次的に英領インドへ併合され「英領ビルマ」が輪郭を持ち始めた1880年代、カレン・キリスト教徒の教育エリートたちが中心となって民族としての自己主張を始めた。ミャンマーにおける初の民族団体とされるカレン民族協会(Karen National Association:以下KNA)は1881年に結成され、その数年後には機関紙『カレン民族ニュース』が発行された。

そこでは「プワカニョウ・ドオカル(カレン民族)」という新造語を用いて民族的紐帯が語られるようになった。KNAは機関紙以外にも政府への提出文書や冊子などを次々と発行し、さらに公教育におけるカレン語教育の導入を植民地政府に要求するロビー活動も熱心に展開した。

キリスト教徒が構成員の多くを占めたKNAが上記の諸活動を行う際に専ら用いたのは、バプテスト・スゴー文字だった。公教育におけるカレン語教育科目導入の提言も、この文字の使用を前提に発出された。

他に先駆けて「カレン民族」を表明した政治団体がバプテスト・スゴー文字を用い続けたことは、キリスト教由来のこの正書法こそがカレン民族文字であり、故にカレン民族はキリスト教徒だ、というパブリックイメージを創出することに繋がった。当時もいまも、キリスト教徒はカレン人と自認する人口の2割弱を占める程度で、大半は仏教徒である。そのなかでキリスト教由来の文字で印刷物を発行しカレン民族意識を醸成しようという試みは、それを読めない非・キリスト教徒を逆説的に疎外する諸刃の刃であった。

植民地期のKNAの印刷物が仏教ポー文字やその他の文字で発行されたことはなく、実際に仏教徒のカレン語話者に対する求心力は低かったとされている。KNAの後継団体であるカレン民族同盟(KNU)もバプテスト・スゴー文字を公式に用い、長らくキリスト教徒中心的であった。

「想像の共同体」論によれば、近代以降の均質で共時的な共同体イメージの創出において出版資本主義は大きな役割を担った。19世紀後半から現代に至るまでのミャンマーにおいても、言語は各民族の民族イメージを支える重要な一要素である。特に固有の文字・正書法が存在するという事実は、多数派のビルマ人とは異なるアイデンティティを主張する格好の根拠となり、それ故に民族運動を率いたエリートたちは民族言語での書籍や印刷物の発行に注力した。

しかし、カレン語と文字の複数性は、カレン・ナショナリズムを活性化すると同時に、その範疇を限定する諸刃の刃にもなった。19世紀以降、複数のカレン文字が誕生しそれぞれの識字コミュニティが成立したなかで、出版物はどのカレン文字を使うのかという相違を鮮明にし、むしろカレン人を区切る働きも併せ持った。植民地期のKNAの求心力の低さは、政治エリート率いる民族運動が多言語複文字状況に対応できなかったことを反映しているのかもしれない。

5.大学間ネットワークとカレン人向け大学雑誌

民族の文化的シンボルとなる言語(と文字)が複雑な対応関係を示すなか、独立以降、様々なアクターがカレン民族としての繋がりを模索してきた。比較的知られるのは民族武装勢力や宗教コミュニティであるが、大学間ネットワークとカレン人向け出版物は注目に値する。

カレン人大学関係者の間での連携の動きは、ミャンマー独立後の1950年代に始まる。ヤンゴン大学の学生と教員が中心となり、全国の大学のカレン人学生、教職員、卒業生の交流と連帯を目的に定期刊行物の刊行を開始した。ヤンゴン大学カレン学生協会が1956年に創刊した『ヤンゴン大学カレン学生協会年刊』(以下、『年刊』)、1960年代前半に結成された大学カレン文字文化委員会による『大学カレン雑誌』や『カレン指導者ジャーナル』は、カレン人の大学生、教職員そして卒業生であれば誰でも寄稿・購読することができた。委員会メンバーや執筆者の名前からはキリスト教徒と仏教徒が男女ともに関与していたことがわかる。

これらの定期刊行物は、多言語複文字状況を紙面に反映することで信仰ごとに成立した識字コミュニティを架橋することができた(画像2)。ただし、言語・文字の組み合わせは年代によって異なる。独立間もない1950年代には英語、ビルマ語、バプテスト・スゴー文字、バプテスト・ポー文字が使用されたが、1970~80年代になると英語に代わって仏教ポー文字の記事が登場する。ビルマ語が全体の4割強を占め、各カレン文字に対し残りの紙幅がほぼ均等に割り当てられた。内容は言語ごとに異なる。それぞれの冒頭に付された記事の題名およびその内容を比べると同一内容の翻訳記事は一つもなく、別個の記事が寄せられた。

各セクションには論説やエッセー、詩や短編の小説が載せられた。論説のなかでは、年代や執筆言語の違いにかかわらず、カレン民族とその消滅の危機感が言及された。ドン舞踊や銅鼓などを「カレン民族の伝統文化」として紹介すると共に、カレン語を話し文字を学ばなければカレン民族が廃れてしまうという警句がほぼ毎号語られた。カレン語を書けない執筆者も同様の主張をビルマ語記事で展開した。

カレン人向け大学雑誌の興味深い点は、カレン語識字力を前提としない記述がみられるようになったことだ。例えば、1957年の『年刊』に掲載されたビルマ語短編小説には、カレン人学生がカレン語能力の未熟さを打ち明ける場面がある[1]。「「ナオーメウィーリーハー?」だけわかるんだ。これ以上[のカレン語(筆者注)]はできないよ」という台詞が登場するが、カタカナ表記した部分はカレン語をビルマ文字表記したもので「ご飯もう食べた?」という意味になる。これは挨拶代わりとなる日常表現で、日本語の「こんにちは」のような基本的な語句である。注目すべきは、カレン語の発音がビルマ文字表記されたことで、どのカレン文字を読めるかという識字力が不問とされた点である。「ナオーメウィーリーハー?」を「ご飯もう食べた?」と理解しこの文章を楽しむために必要なのは、カレン文字を読む力ではなくカレン語の聴解力である。

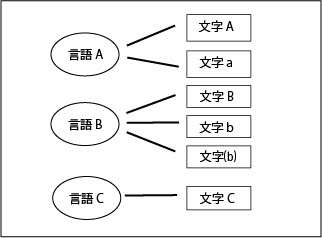

1982年の『大学カレン雑誌』の風刺画では、カレン語とビルマ語の同音異義語がオチに使われた。(画像3)[2]。スゴーおよびポー語で「母親」は「アモー」だが、ビルマ語では「屋根」を意味する。「お母さんは家にいるか」という質問に少年がカレン語とビルマ語を混ぜて「アモー(お母さん)は家にいるよ」と答えたところ、聞き手のビルマ人女性は「家の上にアモー(屋根)がある」と理解してしまい「何を言ってるんだ。家の上に屋根があることぐらい私だってわかるに決まっているじゃないか」と返す。この風刺画自体はビルマ語で書かれているが、カレン語オラリティがあればオチを瞬時に理解できる。カレン語知識がない者でも、風刺画の傍に添えてある「アモー=(ビルマ語の)母親」という注釈を読めば意味はわかるが、笑いとしてはワンテンポ遅れてしまう。ここで笑いを共有するために重要なのは、識字力ではないカレン語の知識である

6.多言語複文字出版物が生み出すカレン共同体意識

多言語複文字社会を反映した定期刊行物は、大学間連携の促進にとどまらずカレン民族意識を醸成する空間となった。1960~80年代に数々の著作を発表したマン・リンミャッチョーやマン・ティンナウンなどのカレン人文筆家が、『大学カレン雑誌』にカレン文化を紹介する文章を寄せた。特にマン・リンミャッチョーはビルマ語記事に加え、バプテスト・ポー文字でも執筆した。

『大学カレン雑誌』の寄稿者は、カレン民族新年祭開催ヤンゴン中央委員会(1964年設立)にも関与した。上記二名の文筆家に加え、1970~80年代に同雑誌の常連であったマン・マウンマウンエーやソオ・トウビャらが同委員会発行の『カレンの鏡』の編集委員を務めた。同じく常連の寄稿者ナン・コーコーやソウ・マウントウッは2010年代に入っても詩やエッセーの寄稿を続けた。政治組織でも宗教組織でもないネットワークをつうじて、ドン舞踊や銅鼓、そして新年祭をカレン民族の伝統文化と定義する知が生成された。

読者たちもカレン民族としての自覚を育んだ。1950年代に幼少期を過ごしたソウ・テーヤートゥンは、『年刊』や『大学カレン雑誌』を読んで初めてカレン民族の過去の歩みを知ることになり、心が震えたと自身のエッセーのなかで述懐している[3]。特に『大学カレン雑誌』は、全国のカレン人の元に届けられ民族への愛着を高める媒体であったことから好んで手に取ったという。カレン人文筆家たちの作品や先述の『カレンの鏡』など、カレン民族関連の書物も読み漁った。一部または全体がビルマ語で執筆された書籍にしか言及がない点から、ソウ・テーヤートゥンはカレン文字が読めなかった可能性が考えられる。それでも、彼は様々な出版物を読むことでカレン民族意識を持ち、「これらの雑誌のおかげで、カレン民族は民族を想う気持ちを洗練させ、[民族に関する(筆者注)]知識が広まった」と語る。

ソウ・テーヤートゥンの逸話は、カレン人向け定期刊行物をつうじて、カレン語識字力がない者がカレン民族意識を獲得していったことを例証する。特定のカレン文字(とビルマ語)を使用する傾向が強いKNUや宗教コミュニティの媒体とは異なり、カレン人大学関係者向け定期刊行物は複数の言語表記による記事を掲載した。これにより、宗教的属性の違いを超えた広範な読者層を得ることになった。識字力よりもオラリティの共有が意味を持つ記事が掲載されたことで、カレン文字が読めない読者も「カレン人として」内容を楽しむこともできた。カレン・ナショナリズムに関しては政治団体や宗教組織の存在が専ら注目されるが、こうした草の根レベルの民族意識形成があった点を見逃してはならない。

最後に、カレン人向け定期刊行物の視覚的効果に関する推察を加えたい。複数言語で書かれた雑誌を読破できた読者は一握りであり、むしろビルマ語しか読めない者は相当数いた。そうした者でも、複数のカレン正書法のセクションが並んでいることはページを捲っていけば気づく。それぞれの文字で読み書きする「カレン民族」の存在を、紙面を眺めながら想像したかもしれない。つまり、上述の定期刊行物には、カレン語識字能力がない者にも「カレン民族には固有の文字がある」と視覚的に実感させる効果があった。多言語複文字出版物は、読まれるだけでなく、視られることでも民族意識形成を後押しすることがあるのではないか。

おわりに

本稿ではカレンの人びとを事例に民族形成と言語そして文字の関係を考えてきた。多言語複文字社会における民族形成の過程は、同様の状況にある他の少数民族について考えるうえでの示唆を含む。加えて、カレンの複言語的コミュニケーションはSNSやデジタル空間で活性化し、新たな局面を迎えている。

例えば、2021年2月に「スゴー・カレンを学ぼう(ビルマ語)・learn Sgaw Karen Language」というフェイスブックグループが作成された[4]。そこでは、カレン語表現をビルマ語で書きその意味を質問するか、ビルマ語の単語や文章のカレン語訳を訊く、といった類の投稿が連日なされている。バプテスト・スゴー文字で書かれたコメントがつくこともあるが、カレン語をビルマ文字表記したビルマ語での返信がほとんどである。

つまり、ビルマ文字でカレン語を書き表しその意味内容を共有する行為が、雑誌の紙面からオンライン上のSNSに場を移して実践されているのである。こうした動態を把握し理解するために、多言語複文字という彼らの現実に我々の側がどれだけ対応できるかが問われている。

愛媛大学法学部人文社会学科講師