衛星画像分析 2025/10/24

中国のプルトニウム保有量を読み解く

1. 中国のプルトニウム生産と核軍拡

中国が福建省に建設した高速増殖炉(Fast Breeder Reactor:FBR)の動向に関心が集まっている。2025年4月の衛星画像(後述)を見ると、1号機について、海に向かって大量の排水が観察でき、炉が運転状態に入っていることが分かる。隣接する敷地に建設中の2号機も原子炉建屋がほぼ完工状態になり、2026年中の運転開始が見込まれる。FBRは使用済み燃料を再処理することにより、核兵器に最適な超高純度のプルトニウム239を取り出すことができる。米国防総省は、米国との戦力均衡を目指し、中国がこれらのFBRを核軍拡に向けたプルトニウムの供給拠点とする可能性を指摘している[1]。

この2基のFBRはまだ本格稼働に至っていないが、核兵器級プルトニウムの量産体制が構築される可能性をにらみ、筆者は2022年以降、当欄や衛星画像分析プロジェクトにおいて、国内外研究機関の最新データを交えつつ、これらFBRの状況を定期的に観察してきた。

こうした中、世界の核物質の動向を調査しているInternational Panel on Fissile Materials(IPFM)が2025年4月に公表した各国のプルトニウム保有量の最新データが一つの疑問を投げかけている。

それによると、2024年1月現在、中国のプルトニウム保有量はここ3年と同じ2.9トンで、±0.6トンの注釈がついている。米国防総省やストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は、中国が2022年以降、年間60発~100発のペースで核弾頭を増やしていると分析しているが、中国では、軍用のプルトニウム生産炉はすでに閉鎖され、上述のFBRもまだ本格稼働していない。核弾頭数の増強のためにプルトニウムを消費しているにもかかわらず、保有プルトニウム量の数値に有意な変化が見られないのはなぜか。核兵器級プルトニウムを維持する別の生産施設があるのか。今後の中国における核弾頭増強のペース、その上限を考えるうえで、重要な問いかけである。

本稿はこの問いへの解を探求することを目的に、まず、新たな衛星画像や各種のデータを参照しながら、中国のプルトニウム保有の現状を把握することに努める。最後にこれらデータの分析に基づき、今後の動向を考察する。

2. 中国のプルトニウム保有の変遷

(1) プルトニウム生産の歴史

中国は長年、Plant404と呼ばれる甘粛省の軍用施設と四川省のPlant821でプルトニウムを生産してきた。しかし、1987年、李鵬副首相(当時)がPlant404について軍事用の再処理の中止と、民生用再処理工場の新設を表明した[2]。また、Plant821も1989年までに生産の停止が確認された[3]。それ以降、中国は原子力の民生利用(発電)の発展に力を入れ、フランスから技術移転を受けた加圧水型軽水炉(PWR)を中心として、2025年10月、日本の4倍近い57基の原子炉を稼働させている[4]。あわせて、将来、ウラン燃料が不足する可能性を考慮し、PWRの使用済み燃料からプルトニウムを分離し、ウランと混ぜた混合酸化物燃料(MOX燃料)にして発電効率の良いFBRで利用する核燃料サイクル技術の確立を目指している[5]。そのため、福建省に2基のFBRを建設するとともに、Plant404において、民生用再処理施設の建設を進め、2010年ごろに運転を開始したとされる。しかし、不具合が続き、同施設が通常運転に至ったのは2019年ごろと推定されている[6]。

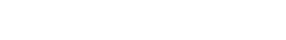

衛星画像 1:Plant 404

(出典)Google Earth

2015年以降、この試験工場からそれほど離れていない甘粛省の砂漠地帯で、新たに二つの再処理工場の建設が開始された。中国政府、および運営主体となる中国核工業集団公司(CNNC)は詳細を明らかにしていないが、第一工場は2020年2月までに土木工事の段階を終了し、機器設置の段階に入った。また、公式発表はないが、2020年ごろ、第二工場の建設が始まったとみられる。2021年に公表された甘粛省の投資計画によると、第一、第二工場を含む再処理工場整備の投資総額は3,000億元(2025年10月時点で約6兆4,000億円)と記載されている[7]。下記二つの衛星画像(2021年時点、および2024年時点)を比較すると、工事の進ちょくは一目瞭然で、第一工場は本年中、あるいは2026年中に運転を開始するとみられる。第二工場はまだ屋根が敷設されていない施設も見られ、運転開始は2030年以降と考えられる。

衛星画像 2:甘粛省・再処理工場(2021年11月8日)

(出典)Google Earth

衛星画像 3:甘粛省・再処理工場(2024年11月12日)

(出典)Google Earth

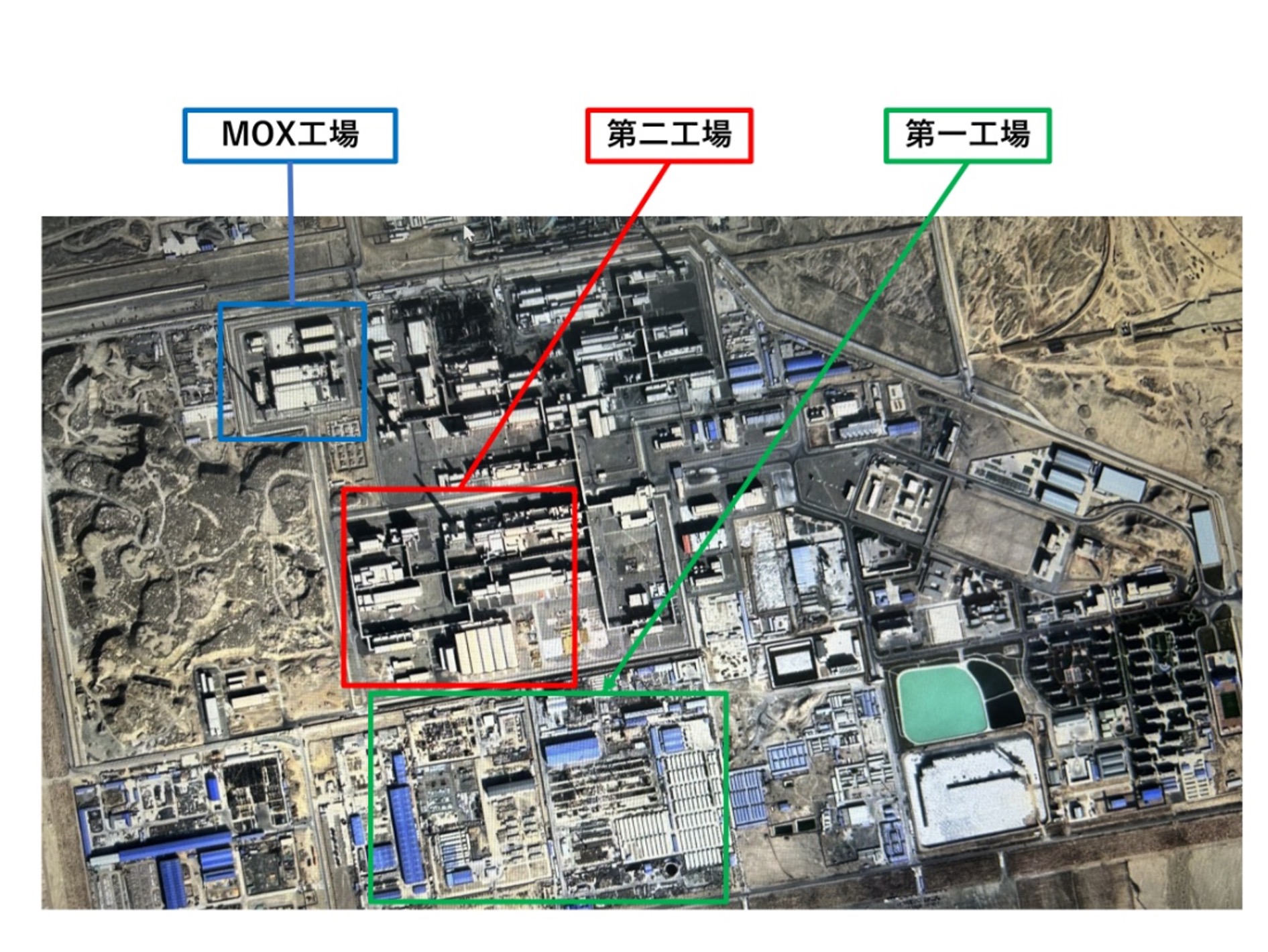

上記の再処理工場で生成されたプルトニウムの活用を見込むFBRは、1号機は冒頭で紹介したように、上部の排水口に大量の排出を表す白い渦ができている(衛星画像4参照)。FBRを安全に運転するには、毎秒50トン程度の海水を取り入れ、炉の周辺機器を冷却する必要があり、大量の排水は、炉が試験運転に入っていることを示している。2号機は原子炉建屋に屋根が敷設され、完工が近づいている。1号機は2023年夏、海への大量の排水が始まったことが確認されたが、時々排水が止まっていることが分かっており、まだ本格稼働には至っていない[8]。1号機に装荷された使用済み燃料を取り出し、再処理によりプルトニウムを獲得できるのは、早くても来年以降と考えられる。

衛星画像 4:中国福建省のFBR

(出典)Google Earth

(2) 中国における近年のプルトニウム保有量の変遷

IPFMによる中国のプルトニウム保有量の評価、SIPRIによる中国の保有核弾頭数の分析を比較すると、一つの疑問が浮かび上がる。

表 1:中国のプルトニウム保有量と保有核弾頭数の変化

| 年(初頭) | プルトニウム(Pu)保有量(トン) | 核弾頭数 |

|---|---|---|

| 2022 | 2.9 | 350 |

| 2023 | 2.9 | 410 |

| 2024 | 2.9±0.6 | 500 |

| 2025 | ? | 600 |

(出典)International Panel on Fissile Materials(IPFM), SIPRI Yearbook (いずれも2025年版)

IPFMの評価によると、中国のプルトニウム保有量はここ数年2.9トンで変化はなく、今年4月に公表した2024年初頭時点の評価も2.9トン±0.6トンで、基準値(2.9)は変わっていない。一方、SIPRIによると、中国の核弾頭数は毎年増加し、2022年時点の350発から2025年には600発まで増加している。米国防総省は、毎年議会に提出している中国の軍事動向に関する報告書「MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA」(2024年版)の中で、「現行の中国の核弾頭数は600発とみられ、2030年までに1,000発を上回るだろう」と指摘した[9]。二大核兵器国の米国、ロシア間の新戦略兵器削減条約(New Strategic Arms Reduction Treaty、新START)は、両国の配備核弾頭数の上限を1,550発と規定しており、同報告書は、2030年代の早い時期に中国がこの数字に近づく可能性を示したことになる。

しかし、一つの疑問として、中国の核弾頭増強のペースと保有プルトニウムの変化が必ずしも一致しない。IPFMとSIPRIのデータは公表時期の違いから、2025年の比較はできないが、2022年~2024年の3年間を見ると、核弾頭数は150発増加している。核兵器1基あたりに必要なプルトニウムは3.5キロ±0.5で換算されるため、450キロ~600キロのプルトニウムが消費されたことになるが、IPFMの評価は2.9トン±0.6であり、プルトニウムの消費にもかかわらず、全体の保有プルトニウム量が変わらない、あるいは微増との解釈も成り立つ。

3. プルトニウム保有量の変化と核弾頭増強の関係

(1) 3つのシナリオ

この不一致の理由を突き止めることは、今後の中国の核弾頭増強のペースを考える上で重要であり、3つのシナリオを提示したい。

第一に、情報をまだ反映できていない可能性である。IPFMが例年4月に前年1月時点における各国の保有プルトニウムを算定するのに対し、SIPRIは例年9月に当該年初頭の各国の核弾頭数を公表するのが通例である。表1にあるように、IPFMによる2025年初頭の各国プルトニウム保有量の公表は来年以降であり、その時点で中国の保有プルトニウム量の評価がかなり減少している可能性はある。

第二に誤差の範囲内との想定である。中国は軍事用の保有プルトニウム量、および核弾頭数も公表しておらず、特定は容易でない。プルトニウムについて、IPFMはPlant404、821の軍事用プルトニウム生産炉(黒鉛炉)の規模、運用年数から合計3.2トン程度の核兵器用プルトニウムを生産し、核弾頭製造や核爆発実験などで、360キロ程度を消費したと算定し、保有プルトニウムの基準値を2.9トンに設定している[10]。しかし、両プラントとも1989年までに生産を停止したことは確認されているが、停止時期や運転の状況を精密に把握しているわけではなく、IPFMは600キロ程度の誤差を認めている[11]。そのため、中国が最大で4トン弱程度のプルトニウムを保有していた可能性があり、そうであれば、核弾頭数の増加によるプルトニウムの消費にかかわらず、2024年時点で2.9トン±0.6トンの範囲内に収まる理由になり得る。

第三として、民生用のプルトニウムを軍事転用し、プルトニウム保有量を維持、あるいは増やしているシナリオを挙げられる。こうした疑念を国際社会に抱かせるのは中国に責任の一端がある。中国は2017年10月、「国際原子力機関(IAEA)におけるプルトニウム管理に関する指針(INFCIRC-549)」に基づき、2016年末時点で、40.9キロの民生用プルトニウムを保有していることをIAEAに報告した[12]。しかし、それ以降、理由を明確にしないまま、核拡散防止条約(NPT)で特別に核保有を認められた五か国(米ロ中英仏)で唯一、INFCIRC-549に基づく報告をしなくなった。

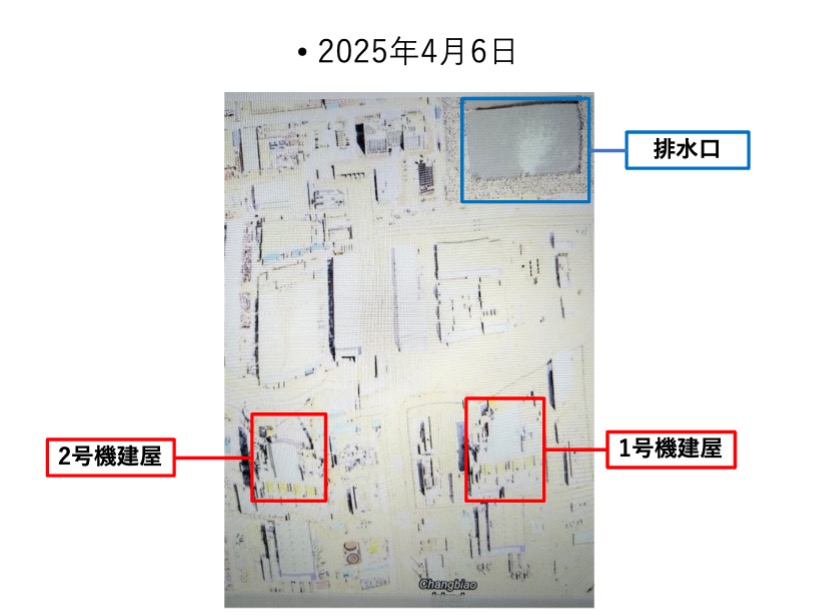

表 2:原子炉のタイプごとの抽出プルトニウムの組成

表2にあるように、民生用の原子炉のうち、日本を含む多くの国で運転されている軽水炉はプルトニウム239の比率が低く、軍事転用には必ずしも適しない。FBRは核兵器級プルトニウムの抽出に適しているが、技術上、安定稼働が難しい。すでに各国において運転実績があり、核兵器級プルトニウムの生産に適する炉として重水炉がある。原子炉の冷却材、および核分裂反応を促す中性子の放出速度をコントロールする減速材として重水(比重の大きい水、通常の水は区別するため軽水と呼ばれる)を用いる炉である。天然ウランをそのまま燃料に使える利点があり、また、重水は軽水よりも中性子を吸収しにくいため、核分裂反応で生成されるプルトニウム239の割合を高くできる。中国は2002年以降、浙江省の秦山原発で2基の重水炉(いずれも出力728メガワット)を運転している。重水炉は1メガワット当たり、1日0.8グラムの核兵器級プルトニウムを抽出できる。年間300日運転するとすれば、0.8グラム×728メガワット×300日=174,720g (174.72キロ)を取り出せるため、再処理により、2基合計で年間約350キロの核兵器級プルトニウムを獲得できる。計算上は年間100発ペースの核弾頭増強に対応できる量である。

写真:秦山原発

(出典)IAEA

(2) プルトニウム生産と核弾頭数増強の関係

いずれにせよ、中国にとって現在保有しているとみられるプルトニウム量(2.9トン前後)は他の主要な核保有国に比べ少なく、米ロ両国に核弾頭数で肩を並べるのは容易でない(表3参照)。

表 3:各国のプルトニウム保有量

| 国名 | プルトニウム保有量 | 軍事転用可能なプルトニウム量 |

|---|---|---|

| Russia | 193 | 88±8 |

| United States | 87.6 | 38.4 |

| United Kingdom | 120 | 3.2 |

| France | 102 | 6±1 |

| China | 3 | 2.9±0.6 |

| Pakistan | 0.58 | 0.58±0.2 |

| India | 11 | 0.7±0.16 |

| Israel | 0.9 | 0.9±0.1 |

| North Korea | 0.04 | 0.04 |

| Japan | 44.4 | 0 |

Source: International Panel on Fissile Materials

軍事用プルトニウムの保有量が相対的に少ない事実は、中国の核戦略に関連している。1964年、核実験に成功して以来、中国は核攻撃に対する最低限の報復能力を持つことで抑止力を確立する最小限抑止政策を志向してきた。具体的には、米国あるいはソ連からの第1撃に耐えて残存した核弾頭により、米ソの大都市への反撃能力を担保する。経済力で劣る当時の中国の実情に鑑み、第2撃で相手も確実に破壊できる「対称な均衡」ではなく、大都市への反撃力により、相手に核使用を思いとどまらせる「非対称な均衡」だった[13]。しかし、冷戦終結以降、米国が核兵器の近代化を進め、2001年にはロシアとの間で締結していた弾道弾迎撃ミサイル制限条約(ABM制限条約)[14]を破棄し、ミサイル防衛の強化を図ったことで、最小限抑止を維持できる前提が揺らいだ。残存した核弾頭が無力化されるおそれが高まり、中国の第2撃能力の確保が容易ではなくなったためである[15]。こうしたことから、中国は核弾頭の保有数を引き上げ、運搬手段も多様化することにより、米国との間で相互に決定的な打撃を与える能力を追求し始めたとみられる[16]。

2.9トン前後のプルトニウム保有により、新たに725~965発の核弾頭増強が可能で、現在600発を保有しているとすると、新STARTで定められた米ロの配備核弾頭数の上限にほぼ並んだ時点で、プルトニウムが尽きる。しかし、米国と同様な核兵器・核物質の管理基準に従うとすれば、保有する核弾頭をすべて実戦配備するのは現実的ではない。核弾頭は爆発力を維持するため、4,5年おきにトリチウムを補充するなど定期点検が必要で、米ロ両国は作戦外貯蔵の核弾頭を3,000発以上保有している。仮に中国が米国並みの弾頭を実戦配備する戦略を描いているとすれば、作戦外貯蔵の核弾頭数を増やして配備のローテーションを構築する必要があるが、現行のプルトニウム保有量では不可能である。

一方で、INFCIRC-549に基づく報告をしなくなったとはいえ、民生用と公表しているFBRや重水炉の使用済み燃料を抽出し、再処理したプルトニウムを軍事転用することは中国の国家としての信頼にかかわるため、相当ハードルは高い。中国はNPT上の核兵器国として、IAEAによる保障措置を免除されているが、1988年にIAEAと協定を締結し「中国に輸入される核物質および原子力機器は平和目的にのみ使用される」と宣言している[17]。FBRについては燃料をロシアから輸入し、重水炉はカナダ由来である。少なくとも、現在稼働しているFBR、重水炉から取り出したプルトニウムを軍事転用することは、重大な国際協定違反になる可能性が高い。

4. 中国のプルトニウム生産と核をめぐる今後の動向

こうした状況から、向こう2年間で中国におけるプルトニウム保有量がどのように変化するかが、中国の核弾頭数増強のペースやその上限を判断するうえで、重要な指標になるだろう。中国におけるプルトニウム保有量や核弾頭数の追跡を継続する必要があるが、そのために必要な事項を2点挙げておきたい。

一つは、中国の核戦略の透明性をいかに高めるかである。そのためには、米国、あるいは、ロシアも含めた三か国の間で核の軍備管理に関する条約が締結され、現地査察を含めた相互の検証体制が必要であるが、現下の厳しい国際情勢で、それは望みがたい。さらに、日本が核兵器国間の軍備管理に関する協議に関与できる余地は残念ながらほとんどない。

しかし、二つ目として、民生用原子力技術の軍事転用の防止において、日本は関与できるばかりか、中国とも協力できる余地がある。中国が仮にIAEAとの協定に違反し、民生用技術を軍事転用すれば、NPTに非核兵器国として加盟し、IAEAの厳しい保障措置を受けている国々に示しがつかない。同条約を脱退して核武装を企図する国が出れば、「核拡散ドミノ」が起こりかねず、こうした状況を招くことは中国にとっても望ましくないと考えられる。IAEAとの協調の下、民生用技術の平和利用に徹してきた日本は中国に、民生用原子力技術の平和利用を徹底するよう強く働きかけるべきである。中国による核軍備の動向が直接影響する状況を踏まえれば、それは日本の安全保障環境の改善にも寄与するだろう。

(了)

1 U.S Department of Defense “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2024” December 2024, p. 101.[https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2024.PDF]

2 松久保肇「憂慮される中国の核燃料サイクル施設」原子力資料情報室通信614号、2025年8月、12~13頁。

3 IPFM “Plutonium: China” [https://fissilematerials.org/countries/china.html]

4 国際原子力機関(IAEA)“Power Reactor Information System: China” [https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN]

5 Mark Hibbs, “The Future of Nuclear Power in China”, 2018, p.77. [https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/Hibbs_ChinaNuclear_Final.pdf]

6 張会(Hui Zhang)「中国のプルトニウム・リサイクル計画-現状と問題点」『New Diplomacy Initiative』2022, Vol15, 1頁。

7 脚注2参照。

8 筆者が衛星画像を確認したところ、特に2024年3月8日から20日まで、比較的長い期間FBRからの排水が止まっていた。

9 U.S Department of Defense “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2024” p. 9.

10 脚注3参照。

11 同上。

12 IAEA “Communication Received from China Concerning its Policies Regarding the Management of Plutonium” October 18, 2017. [https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1998/infcirc549a7-16.pdf]

13 秋山信将、高橋杉雄『「核の忘却」の忘却の終わり~核兵器復権の時代』勁草書房、2019年6月、73-92頁。

14 ABM条約(Anti-Ballistic Missile Treaty)は米ソ間で1972年10月に発効した。戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイル・システムの開発、配備を厳しく制限する。双方の防御態勢を敢えてぜい弱なものに保ち、核攻撃を相互に抑止しようとする目的で締結された。『軍縮辞典』(日本軍縮学会、信山社)参照。

15 『「核の忘却」の忘却の終わり~核兵器復権の時代』78-80頁。

16 “MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2020”, pp.85-86.

17 IAEA “AGREEMENT OF 20 SEPTEMBER 1988 BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE APPLICATION OF SAFEGUARDS IN CHINA”, p. 2 [https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc369.pdf]