論考シリーズ ※無断転載禁止

SPF China Observer

ホームへ第75回 2025/09/08

中国海軍水上艦の東シナ海の活動状況と日本へのインプリケーション

近年、中国海軍の活動は質量ともに急速に拡大している。中国海軍のベーリング海方面の活動は2021年以から継続しているが[1]、昨年10月には初めて中国海警船2隻がロシア国境警備隊船2隻と一緒にベーリング海を行動しているところを米沿岸警備隊が確認した[2]。今年2月、いずれも南部戦区所属[3]のレンハイ級ミサイル駆逐艦とジャンカイⅡ級フリゲートがフチ級補給艦を伴ってオーストラリア大陸を時計回りに周回行動した[4]。途上、民間航空機の無線チャンネルを通じてタスマン海のオーストラリア排他的経済水域内で実弾射撃訓練を実施する予定であると放送し、複数の民間航空会社が急遽飛行ルートを変更した。豪州政府は、事前通知がなかったことについて外交ルートを通じ中国政府に懸念を表明した[5]。

本稿は、過去数年間の防衛省統合幕僚監部のプレスリリース(以下、「統幕報道」)を使用して、中国海軍の東シナ海とその周辺海域における活動が拡大している状況を分析し、日本へのインプリケーションを議論する。分析に当たって、同じ海峡を短期間で往返する活動は1回としてカウントするなど、統幕報道の回数とは一致しない場合がある。

中国海軍主力艦の確認数

まず、レンハイ級ミサイル駆逐艦、ルーヤンⅢ級ミサイル駆逐艦、ジャンカイⅡ級ミサイルフリゲートの活動を要約する。これら3艦種は2010年代前半からシリーズ建造が続き、現在では中国海軍の主力を構成している。

表1:東シナ海周辺で確認された中国艦船(確認隻数/所属隻数)

| Type | 戦 区 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| DDG Renhai | 北部 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |

| 東部 | - | - | - | - | |

| 合計 | 1/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |

| DDG Luyang III | 北部 | 3/6 | 5/8 | 7/8 | 6/8 |

| 東部 | 4/4 | 5/8 | 6/8 | 9/9 | |

| 合計 | 7/10 | 10/16 | 13/16 | 15/17 | |

| FFG Jiangkai II | 北部 | 3/9 | 5/9 | 4/9 | 6/9 |

| 東部 | 8/11 | 8/13 | 9/17 | 11/17 | |

| 合計 | 11/20 | 13/22 | 13/26 | 17/26 | |

|

総 計 (確認隻数/総所属隻数) |

19/34 (56%) |

26/41 (63%) |

29/45 (64%) |

35/46 (76%) |

|

表1は、自衛隊が東シナ海とその周辺海域で確認(視認)した中国軍艦の数を示している。たとえば、2021年のルーヤンⅢ級ミサイル駆逐艦の列にある北部戦区の「3/6」は、北部戦区司令部に所属する6隻のうち3隻を確認したことを意味する。同艦の2021年合計の「7/10」は、北部戦区と東部戦区に所属する全10隻のうち、7隻を確認したということである。

これらの統計から、いくつかの点が明らかとなる。

まず、レンハイ級ミサイル駆逐艦8隻は4隻ずつ北海艦隊と南海艦隊に配備され、東部戦区に配備されていない。同型艦は空母「遼寧」(北部戦区)と空母「山東」(南部戦区)の行動に必ず随伴するようになっていることから、空母の護衛兵力の構成要素と考えてよいであろう。したがって、現在建造中のレンハイ級4隻は[6]、空母「福建」の随伴艦として、同艦と同じ戦区に配備されることが見込まれる。

第2に、近年は3艦種とも、修理期の艦を除きほぼすべてが活動している可能性である。海上自衛隊の場合、修理と実任務の周期は、約25%が修理期、約25%が修理後の訓練期にあって、残りの約50%が実任務に従事している。つまり、全就役艦のうち訓練期と実任務期にある約75%が可動の状態にある。この比率を鑑として中国海軍を見ると、2023年から2024年の総計欄にある約7割の数値は、可動艦のほとんどが東シナ海とその周辺海域で視認されたことを意味する。

第3は、米国海軍のイージス駆逐艦に相当するルーヤンIII型ミサイル駆逐艦が、ジャンカイⅢ級ミサイルフリゲートより高頻度で使用されていることであり、この艦種が中国海軍の中核的な艦種として多用されていることを示唆する。

中国海軍艦艇の確認数

表2は、海上自衛隊が東シナ海および周辺海域で確認した中国海軍の艦艇の総数である。総数には南部戦区に所属する艦艇も含んでいる。また、表1と異なり、同じ船体番号の艦艇が2回確認された場合は2回とカウントしている。

表2:東シナ海および周辺海域で確認した中国海軍の艦艇の総数

| 艦種 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|

| CV | 2 | 2 | 4 | 3 |

| DDG Renhai | 2 | 6 | 11 | 7 |

| DDG Sovremenny | 1 | 2 | 4 | 1 |

| DDG Luyang III | 11 | 20 | 28 | 27 |

| DDG Luyang II | 3 | 4 | 5 | 9 |

| FFG Jiangkai II | 15 | 18 | 29 | 33 |

| FF Jiangdao | 1 | 1 | 0 | 3 |

| AOR Fuchi | 5 | 7 | 11 | 10 |

| AOR Fuyu | 2 | 2 | 4 | 2 |

| AGI Dongdiao | 1 | 9 | 11 | 16 |

| Total | 43 | 71 | 107 | 108 |

まず、この表で特筆できる点は、活動の主体が前述の新型3艦種である反面、艦齢の古いソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦、ルーハイ級駆逐艦、ルフ級駆逐艦に加え、試験的に少数隻が建造されたと考えられるルージョウ級ミサイル駆逐艦、ルーヤンⅠ級ミサイル駆逐艦は、確認数が低いか、確認されていないことである。また、ジャンダオ級コルベットは就役艦が50隻と多いにも関わらず、ほぼ確認していない。つまり、これらの艦種と新型3艦種について、近海域任務と遠海域任務の棲み分けが行われている可能性がある。世界的に見て保有隻数に余裕のある海軍は少なく、したがって、艦齢に関わらずまんべんなく運用するのが一般的である。2001年以降に就役したブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦を始め、どの艦種も老齢というにはまだ早く、中国海軍が新型3艦種を集中的に使用する理由は分析する必要があろう。

第2に、確認総数は2022年から急増、2023年に100件を超え、2024年は高止まりしていることがある。前述のとおりに、北海艦隊と東海艦隊の艦艇はメンテナンス中のものを除きほぼすべてが確認されているため、中国海軍の活動量が上限に達している可能性がある。この分析も必要であろう。

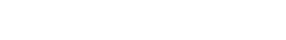

中間部分に国際水域のある海峡

東シナ海から、日本領海に入ることなく太平洋と日本海に出入できる海峡は7カ所ある。日本海には、対馬海峡東水道・西水道の2カ所。太平洋には、北から順に、大隅海峡、奄美大島と横当島に挟まれた海峡(以下、「奄美−横当海峡」)、沖縄本島の宮古島の間(「沖縄−宮古海峡」)、与那国島と西表島に挟まれた海峡(「与那国−西表海峡」)、そして台湾と与那国島の間(「台湾−与那国海峡」)の5カ所である。

このうち、対馬海峡と大隅海峡は、国際航行の利便性を考慮して日本政府が領海の幅を狭めている。また、奄美−横当海峡の最狭部の国際水域は幅約12km、長さ約120kmと細長く、また出入に大角度の変針を伴うなど、大型船舶の航行に適さない。与那国−西表海峡の最狭部の国際水域は約20kmと狭く、与那国島の西方には台湾−与那国海峡(国際水域は約60km)があることから、通常大型船舶は使用せず、海上自衛隊もほとんど使用しない。

中国海軍艦艇の海峡通過実績

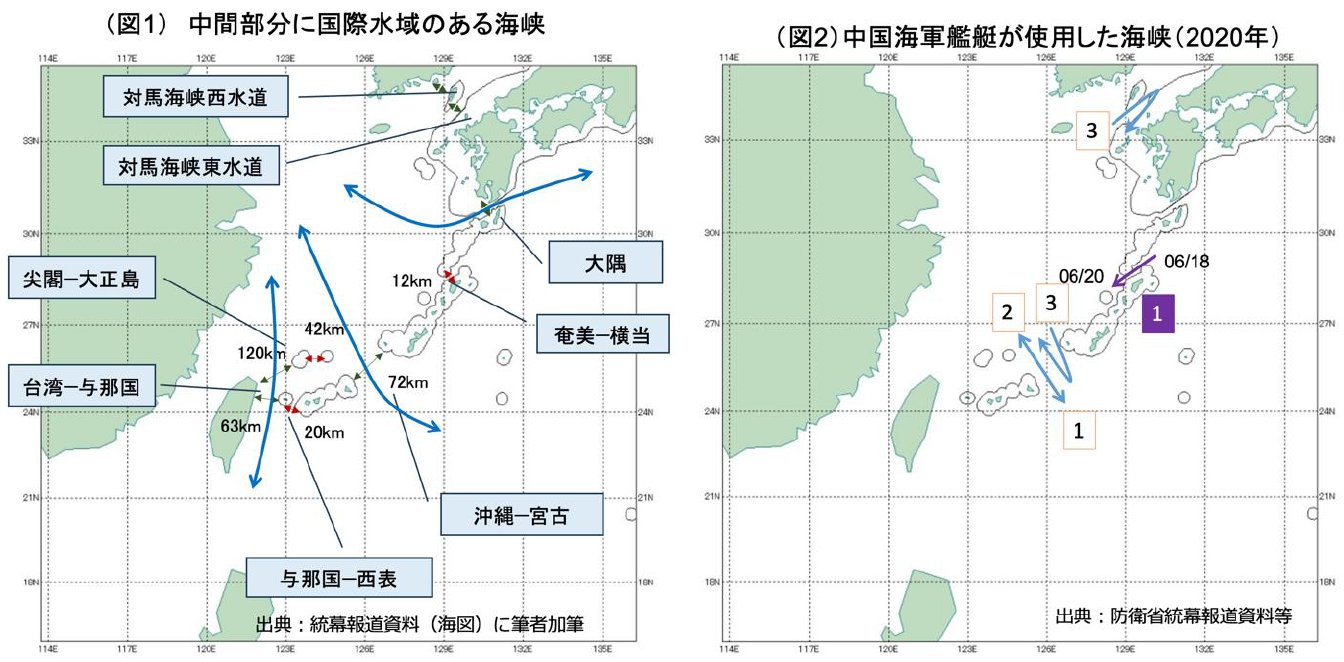

次に、中国海軍がどの海峡を使用して日本海と太平洋を出入したかを見ていく。

図2は、2020年に中国海軍による海峡の使用実績を示している。対馬海峡では3回の往復航行があり、沖縄−宮古海峡は3回の往復航行と太平洋から東中国海へ西北西方向への2回の航行、および東南東方向への1回の航行があった。

特異事項は、奄美−横当海峡を西南西方向へ潜水艦が潜没したまま通過した可能性である。防衛省の報道によれば、6月18日、奄美大島東北部の接続水域内で潜航中の国籍不明潜水艦が西進していることを探知し、2日後、同潜水艦が横当島西側の接続水域外で西進していることを確認した[7]。潜水艦が潜航したまま短期間で大隅海峡等を使用して東シナ海に出ることは不可能であり、狭隘な奄美−横当海峡を潜水状態で通過したことになる。海上自衛隊は3隻の護衛艦と2機の哨戒機を派遣して動静の把握を行い、また領海侵入があった場合は必ず発令される「海上における警備行動」も発令されていないことから、潜水艦が国際水域部分を使用して太平洋から東シナ海に抜けたことは間違いないであろう。

潜水艦の意図は不明であるが、艦長が上級司令部の許可なしにかかる異例の行動を取った可能性は低い。この事例以降、この海峡を潜水艦が使用する事例はその後生起していない。

2021年は、図3のように中国海軍の活動が明らかに増加した。とりわけ、沖縄−宮古海峡を太平洋への出入に頻繁に利用した。対馬海峡を通過する艦艇の増加は、中露海軍間の活動が活発化していることを示していると考えられる。比例してロシア海軍も活発化し、潜水艦を伴って東シナ海で活動するケースも確認されている。

この年の特異事項は、11月のシュパン級測量艦による口永良部島の領海侵犯である。この海域は我が国の領海で覆われ国際水域がない。また、付近には浅瀬が多く大型船舶の航行には適さない。後述するようにシュパン級測量艦の領海侵犯は、以後、毎年生起している。

図4は、2022年の状況を示している。この年、中国はパンデミック対策で上海など主要都市を厳しくロックダウンした。しかし、すべての海峡を通過する中国海軍艦艇の数は増加し、沖縄−宮古海峡と対馬海峡を通過する艦艇の数は倍増した。

特異事項は2点である。まず、シュパン級が口永良部島の領海にこの年だけで5回侵入したことである。その意図は不明であるが、2021年以降、情報収集船の確認件数も急増していることから、中国が南西諸島および周辺海域での情報収集を強化している可能性がある。

2点目として、4月に奄美−横当海峡を、7年ぶりに中国水上艦(ドンディアオ級情報収集艦)が通過し、6月にはルーヤンⅢ級ミサイル駆逐艦がユージャオ級揚陸艦など4隻とともに東シナ海から太平洋に航行した。以降、中国海軍はしばしばこの海峡を通航するようになる。

2023年、図5のように、中国海軍の艦艇の観測件数が前年比で50%増加した。

注目すべき出来事は、11月、与那国−西表海峡を2016年以来6年ぶりに、新造のレンハイ級ミサイル駆逐艦を含む4隻の艦隊が通過したことがある。図から明らかなように、与那国−西表海峡は、約3倍広い国際水域を持つ台湾−与那国海峡に隣接し、通常のトランシットであればあえて狭隘な与那国−西表海峡を使用する理由はない。これは奄美−横当海峡と大隅海峡の関係でも言えることであるが、使用に当たって何らかの軍事的な意図が存在すると考えて良いだろう。

図6は、2024年の状況である。傾向は2023年を継続し、中国海軍は東シナ海と日本海、太平洋を結ぶすべての海峡を使用した。

特異事項は、9月17日、遼寧空母打撃群(CSG)の6隻が、東シナ海から太平洋に向けて、与那国−西表海峡を通過したことである。さらに、ロシア海軍は、東シナ海からバシー海峡経由で中国本土へ向かうとき、この海峡を頻繁に使用するようになった。

2020年から4年間の中国海軍の活動を総括すれば、第1に、中国海軍は国際法上、外国の海軍艦艇が自由に航行できる南西諸島の海峡部分をすべて使用するようになったことがある。そして、第2に、沖縄−宮古海峡を通過して太平洋に出入りする船舶の数が著しく増えていることである。これは、中国海軍の東シナ海艦隊と北海艦隊が、東シナ海より広大な太平洋領域へのアクセスを要求している結果と考えることができる。

南西諸島ではすべての海峡を使用する一方で、中国政府は南シナ海の中国人工島周辺の国際水域や台湾海峡を外国海軍艦艇が使用することについて、外交ルートを通じて抗議するだけでなく、外国艦艇を執拗に追跡し、ときには危険行為に及んでいる。1992年の「領海及び接続水域に関する法律」は中国領海における外国海軍艦艇の無害通航を認めないにもかかわらず、海軍測量艦が口永良部島の領海侵犯を繰り返すことも、国際法の恣意的な解釈であり、二重基準であろう。我が国は、中国海軍の活動への対応を真剣に検討しなければならない時期を迎えている。

表3:中国海軍艦艇の海峡使用回数(往復)

| 海峡名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| 対馬海峡(西東) | 0 | 10 | 15 | 18 | 10 |

| 大隅海峡 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 |

| 奄美−横当海峡 | (1) 注 | 0 | 3 | 5 | 7 |

| 沖縄−宮古海峡 | 3 | 17 | 31 | 27 | 41 |

| 与那国−西表海峡 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |

| 台湾−与那国海峡 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 |

(注)国籍不明潜水艦が潜航したまま南西航した可能性がある。

自衛隊の警戒監視能力は限界にある

中国の活動が拡大する一方で、自衛隊がそのすべてを把握できなかった事例が発生している。表2のように、2021年からの4年間で倍増した中国海軍の活動に対して、海上自衛隊は従来の体制(護衛艦数、哨戒機数)のままで対応しており、能力的なオーバーストレッチ状態にあることは間違いない[8]。

たとえば2024年9月から10月に行われた中露海軍の合同演習では、約20日間、行動を把握できない地理的なギャップが生じた[9]。9月7日、自衛隊は対馬海峡西側で艦艇5隻からなる艦隊を発見し、情報収集を開始した。中国艦隊は対馬海峡を抜けると東北方向へ進路を変え、ウラジオストク方面へ進んだ。数日の入港期間を経て9月22日にはロシア海軍の艦艇4隻と共に北海道西側の海域を北東へ進み、宗谷海峡を通過し、オホーツク海へ進入した。統幕報道はここでいったん終了し、次に中露艦隊を確認したとする報道は20日後の10月11日、伊豆諸島南端の沖ノ鳥島付近を西進しているときであった。その後、中露艦隊は沖縄南方の海域で分離し、中国艦隊は台湾方面へ南下し、ロシア艦隊は沖縄と宮古島の間を通過し東シナ海へ進入した。

冒頭で触れた中国南部戦区所属レンハイ級ミサイル駆逐艦のオーストラリア大陸周回行動を含め、中国海軍の行動の目的や意図を把握するためには、出港から入港までの継続した行動の把握が望ましい。そのためには米国、オーストラリア、フランス、ニュージーランドなど同盟国や友好国との情報共有を強化が不可欠である。

2個空母打撃群の合同訓練の意味

2025年5月から6月にかけ中国海軍の2つのCSGが太平洋で同時に訓練を実施した。統幕報道によると、遼寧CSGは東シナ海を南下し、沖縄−宮古海峡を抜けて第二列島線の東端まで進出し、山東CSGはバシー海峡を東進して宮古島の南方に展開した。2個空母CSGは6月7日、1,000〜1,200海里離隔したポイントから近接を始め、約1週間にわたって第1列島線と第2列島線の間で彼我対抗型の合同訓練を実施したと考えられる[10]。

この訓練は3つの点を示唆する。

第1は、東シナ海と南シナ海は地理的に狭く、また民間航空路が輻輳し、艦載機を使用するCSGの訓練には適さないことである。太平洋には広大な国際水域が広がるとともに航空路が少なく、数百平方海里の訓練区域を確保するには十分なスペースがある。したがって、中国が航空母艦を保有すれば、やがて訓練海域を求め太平洋に進出してくることは十分に予測できたことであった。

第2に、初期配置の状況から、合同訓練は、遼寧CSGを米ハワイ方面からの米国の来援兵力と想定し、山東CSGが迎え撃つ訓練構成であったと可能性である。山東CSGが活動した沖ノ鳥島の南方海域は、中国沿岸部から2,000km圏内にあって、対艦弾道ミサイルDF-21D(射程1,500km超)とDF-26(射程3,000〜4,000km)が到達する接近阻止・領域拒否(anti-access/area denial、A2/AD )の覆域内にある[11]。山東CSGの行動は、台湾有事における中国CSGの作戦の一形態と推測可能である。

第3は、南西諸島とともに、第2列島線とその西側に点在する島々の戦略的価値が高まっていることである。台湾有事において、グアム島やハワイ方面からの来援する米軍部隊にとって、太平洋上の島々はISRのための基地となり、また戦力投射のプラットフォームとなる可能性が高い。我が国は国家防衛戦略に基づき南西諸島の防衛体制を強化しているが、台湾有事を念頭に置けば、太平洋上の島嶼防衛にも力を入れるべきであろう。

中国海軍の活動の我が国防衛政策への示唆

2021年以降の中国海軍の活動は、我が国の防衛について多くを示唆する。

まず、中国海軍に対する警戒監視と情報収集は日本が単独で行うには困難になっており、前述のとおり、同盟国および友好国と共同した情報収集が、中国海軍の意図を透明化するための鍵となる。インド太平洋地域をカバーする海洋状況把握の枠組みとして2022年9月のクアッド首脳会談で合意された「海洋状況把握のためのインド太平洋パートナーシップ(IPMDA)」がある。IPMDAの目的は、インド太平洋地域の海洋領域の認識を高め、重要な水路に透明性をもたらすための技術とトレーニング・イニシアチブであり、我が国は海上保安庁が所掌しているように軍事情報を交換する枠組みではない[12]。我が国は東アジアの安全保障にとって重要度の高い西太平洋について、軍事的な海洋状況把握を可能とする多国間枠組みを構築すべきであろう。その際、装備面での国際協力、たとえば長期継続的ISRを可能とする無人機の活用や合成開口レーダーを搭載した衛星コンステレーションによる海洋状況把握への有機的な統合など、多領域のアプローチも有効であろう。

第2は、台湾有事への備えを強化することである。中国軍は習近平国家主席の指導によって2018年1月から訓練を強化してきたが、2022年以降、活動が質量に加え地理的に急速に拡大し、また訓練内容は高度化していることから、中国軍の訓練が新たな段階に入った可能性が高い。習主席が2027年までの台湾侵攻準備を完了するように軍指導部に指示したとすれば、準備は最終段階に入っているとも考えられる。

その場合、中国海軍にとって、台湾有事において作戦する可能性が高いA2/ADの内側海域の作戦環境に水上艦部隊を習熟させるニーズは高く、第一列島線とその周辺海域における集中的な訓練はその可能性をうかがわせる。

前述のとおり、奄美−横当海峡と与那国−西表海峡は、大型艦が通常通航するには適さないが、台湾有事では軍事的な価値が高まる。二つの海峡の周辺には大小の島々が点在しているため、島影に隠れ、あるいは防御の壁として、太平洋方面から来襲する艦隊を迎撃するには最適な地理的特性を持っている。反面、狭い海峡部分は陸上からの攻撃には極めて脆弱である。地域情勢が緊迫すれば、陸上自衛隊もこの地域に展開し、米海兵隊のスタンド・イン・フォース(Stand-in Force)が「隠れる側と発見する側の競争(hinder-finder competition)」を実施する地域とも重なる。中国が台湾有事に南西諸島の地理的特性を作戦に活用しようとするならば、戦争初期段階か、遅くとも米国の来援部隊が到着前に、南西諸島を占領するか、防御兵力を無力化することが必要となる。日米同盟にくさびを打ち、米軍の事前展開を妨げる認知戦も同時に行われるであろう。

この数年、東シナ海の戦略情勢が急速に緊張しているとの認識に立って、我が国は防衛体制を強化していく必要がある。

(最終修正日:2025年11月26日)

1 Patrick Smith, “Chinese military ships spotted near Alaska's Aleutian Islands”, NBC News [https://www.nbcnews.com/news/us-news/china-military-ships-alaska-us-coast-guard-rcna161304]

2 John Grady, “China Coast Guard Now Operating in the Bering Sea”, USNI News, October 3, 2025 [https://news.usni.org/2024/10/03/china-coast-guard-now-operating-in-the-bering-sea]

3 中国艦艇の所属は、『中国海軍発達史』世界の艦船2024年2月号増刊第1012集、海人社、22024年1月17日に基づき、インターネット情報を補用した。

4 “Chinese Naval Task Force Circumnavigates Australia, Creates Local Stir”, Naval News, March 7, 2025 [https://www.navalnews.com/naval-news/2025/03/chinese-task-force-circumnavigates-australia-causing-local-stir/]

5 Airlines warned as Chinese navy holds live-fire exercises off Australia [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/commercial-airlines-warned-chinese-navy-holds-live-fire-exercise-off-australia-2025-02-21/]

6 “Type 055 Renhai class Guided Missile Destroyer”, Sea Forces online [https://www.seaforces.org/marint/China-Navy-PLAN/Destroyers/Type-055-Renhai-class-DDG.htm]

7 防衛省「潜没潜水艦の行動について」2020年6月20日 [https://www.mod.go.jp/j/press/news/2020/06/20a.pdf]

8 防衛省は、「我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する現在、隙のない我が国の防衛態勢を維持する上で、そのような観閲式等を実施することは困難な状況」に至ったとして、当面、自衛隊観閲式等を実施しないと発表した。

「今後の観閲式等について」防衛省、2025年7月30日 [https://www.mod.go.jp/j/press/news/2025/07/30d.html]

9 統合幕僚監部発表資料「中国及びロシア海軍艦艇の動向について」、統合幕僚監部、2024年10月14日 [https://www.mod.go.jp/js/pdf/2024/p20241014_01.pdf]

10 統合幕僚監部発表資料「中国艦艇の動向について」、統合幕僚監部、2025年6月17日 [https://www.mod.go.jp/js/pdf/2025/p20250617_01.pdf]

11 U.S. Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024, December 18, 2024, pp.64-65.

12 Australian Government, Department of Prime Minister and Cabinet, “Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness” [https://www.pmc.gov.au/resources/quad-leaders-summit-2023/indo-pacific-partnership-maritime-domain-awareness]