- トップ

- 報告書・出版物

- Ocean Newsletter

- スルメイカを通して診る 重要海域(EBSA)としての知床の海

Ocean Newsletter

第413号(2017.10.20発行)

スルメイカを通して診る 重要海域(EBSA)としての知床の海

[KEYWORDS]気候変化/海の回廊/持続可能な沿岸漁業(一財)函館国際水産・海洋都市推進機構/函館頭足類科学研究所所長◆桜井泰憲

知床半島およびその周辺海域は、世界自然遺産地域に登録されて2017年で12年目を迎える。

しかし、地域経済を支える沿岸漁業では、ホッケやスルメイカの大不漁など予測できない事態が起きている。

地球温暖化に伴う右肩上がりの海水温の上昇という"不可逆的な時空間変化の流れ"に対して、知床の海の生態系の保全と持続可能な沿岸漁業の共存には、東シナ海と知床のEBSA(生態学的・生物学的重要海域)をつなぐ海の回廊を含めた グローカルな視点からの診断と適応が必要な時代に入っている。

飼育中のスルメイカ(函館国際水産・海洋総合研究センターの大型水槽)

飼育中のスルメイカ(函館国際水産・海洋総合研究センターの大型水槽)

(撮影:松井萌・水産工学研究所支援研究員)

知床半島およびその周辺海域は、世界自然遺産地域に登録されて2017年で12年目を迎える。しかし、地域経済を支える沿岸漁業では、ホッケやスルメイカの大不漁など予測できない事態が起きている。ここでは、東シナ海と知床の海をつなぐEBSA(生態学的・生物学的重要海域)と海洋保護区(MPA)について、僅か1年の寿命で日本列島を一周するスルメイカの生態と資源変動の視点から紹介する。

EBSA・海洋保護区としての知床の海

知床が世界自然遺産地域に登録された推薦理由は、北半球で流氷に覆われる南限で、海域―陸域生態系間の物質輸送などの相互作用が顕著なこと、両生態系の絶滅危惧種を含む生物多様性の豊かさであった。そして今も、海洋生態系の保全と沿岸漁業の共存に向けて、多様なモニタリングや順応的管理方策の検討と実施が続いている。その管理手法は「知床アプローチ」として海外でも評価が高い。EBSAとは、MPAの設定・管理やネットワーク化など海洋の生物多様性を保全する施策を推進するための基礎となる重要海域と定義されている。知床の海はまさに重要海域であり、IUCN(国際自然保護連合)が分類したMPAのカテゴリー「国立公園などの生態系保護とリクリエーション、および自然生態系の持続可能な利用のための資源管理保護区」にも該当している。

知床は漁業と観光が地域経済を支えており、海域―陸域生態系の生物多様性の保全は持続的水産資源利用と観光に重要である。例えば、サケマスのふ化放流事業では、遡上魚による海域から陸域への物質輸送と河川―河畔林生態系から海への栄養塩供給の意義が認識され、自然産卵個体の遡上を促進する河川工作物の改良や、漁期規制が実施されている。また、1990年代以降に激減した根室海峡のスケトウダラに対しては、禁漁期と禁漁区の設定に加え、減船などの自主管理型漁業が実施されている。世界自然遺産としての普遍的価値が存続できるか否かは、地域経済のもう一つの柱である観光業の持続性にも影響を与える。知床の海でも、温暖化を含む気候変化による生態系や生態系サービスへの影響を感知し、順応的な適応策を提案・提言することが喫緊の課題となっている。

知床の海にも変化が?

オホーツク海の流氷面積の縮小傾向が続いており、これによる栄養塩類豊富な中層水の減少がオホーツク海と北太平洋の生産力の低下をもたらす可能性が懸念されている。このような条件下での生態系の保全と管理を種ごとに行うことには限界があるため、常に環境変化と生態系を構成する生物種の動態をモニターし、その変化に柔軟に対応する予防的な順応管理と持続可能な資源利用が求められている。しかも、気候変化に応答する回遊性魚類やイカ類の資源変動や回遊変化、これに伴う漁場の変化は、けっしてローカルな視点からは捉えることができない。

2016年は過去50年を通してスルメイカ大不漁の年となり、羅臼では、1990年代以降の漁獲量は5千~3万トンであったが、わずか400トンと激減した。全国の漁獲量も7万トン以下となり、最低10~15万トンの国内需要を支えきれない異常事態が生じた。本種は、10〜12月に能登半島から対馬海峡で産卵して主に日本海を回遊する秋生まれ群と、1〜3月に東シナ海の大陸棚域を産卵場とする冬生まれ群が漁獲対象となっている。冬生まれ群の幼イカは黒潮内側域に沿って房総半島沖からの黒潮の北側の北洋の海まで分布を広げ、次第に成長しながら10月以降に根室海峡などオホーツク海を含む北海道沿岸に回遊し、12月頃までに宗谷海峡と津軽海峡を通過して日本海を南下し、東シナ海の産卵場に戻って行く。最近の根室海峡では、秋以降に羅臼沿岸で漁獲されるサケ同様にスルメイカの水揚げが地域経済を支え、さらに国内のイカ類需要・供給を下支えしていた。つまり、スルメイカ資源の重要海域は、日本の南の産卵場と北の沿岸漁場として、北太平洋という長大な回廊を通してつながっていることになる。

スルメイカから診る知床の海

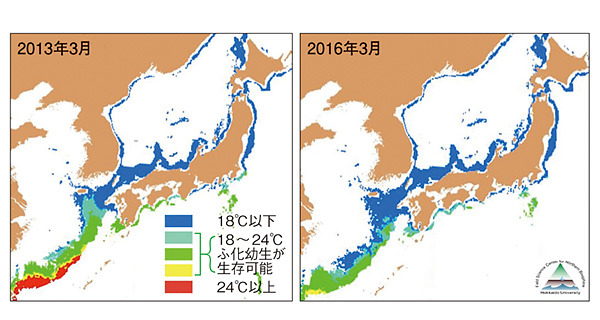

なぜ、スルメイカが急に減ってしまったのか。私たちは、この原因を「風が吹けばイカが減る」と推定している。これまでの30年以上にわたる私たちのスルメイカの飼育実験とフィールド研究から、「本種の産卵場は、大陸棚―陸棚斜面(100〜500m)上の表層水温が18~24℃(とくに19.5~23℃)で、中層に密度躍層が存在する海域であり、本種は躍層より上の暖水内で透明な卵塊を産卵、卵塊はこの暖水内で滞留し、3〜5日間でふ化した幼生は海面に向かって遊泳し、幼生は表層で初期生活をする」という再生産仮説を提案してきた。これによって、本種の分布情報がなくても、海底水深と表面水温だけで、その推定産卵場が描くことができる。この産卵場分析から、2016年2~3月の南日本を襲った強い季節風による寒波の影響で海水が冷やされ、東シナ海の産卵場の縮小が生じ(図1)、その結果、太平洋を北上して一部の群れが羅臼まで回遊する冬生まれ群の激減をもたらしたと考えている。

日本周辺海域の海水温は十数年周期の寒冷・温暖レジーム期に応答して、イワシ・サバ類やスルメイカの漁獲の多さが入れ替わってきた。この現象は「魚種交替」と呼ばれている。1977~1988年の寒冷レジーム期には日本全体ではマイワシが増え、羅臼ではスケトウダラが増えた。1989年以降の温暖レジーム期になると、国内ではマイワシが減ってカタクチイワシとスルメイカが増え、羅臼ではスケトウダラが激減し、スルメイカが増加した。しかし、2010年頃からの5年間は、日本周辺の冬~春の海水温の低下と夏~秋の高水温が続いていた。この間のマイワシ漁獲量の増加とカタクチイワシ、スルメイカ(特に冬生まれ群)の減少は、過去の温暖から寒冷期への海洋環境変化の時と非常に類似している。そして、今年(2017年)も冬の産卵場の拡大が見られず、不漁が心配される。ただし、20世紀以降の寒冷レジーム期の長さは、1920〜40年代が30年、1970〜80年代が11年、2010年代は今のところ5年と短くなっている。この原因は、右肩上がりの海水温上昇の中での寒冷・温暖レジームシフトのため、温暖期は長く続くが、寒冷期は短くなると推定され、再び羅臼のスルメイカ漁が復活する可能性がある。地球温暖化に伴う右肩上がりの海水温の上昇と言う"不可逆的な時空間変化の流れ"に対して、知床の海の生態系の保全と持続可能な沿岸漁業の共存には、南と北の重要海域(EBSA)をつなぐ海の回廊を含めたグローカルな視点からの診断と適応が必要な時代に入っている。(了)

■図1 2013年と2016年3月のスルメイカの再生産仮説に基づく推定産卵場(青と赤色海域はふ化幼生の生存に不適:2016年は推定産卵場が顕著に縮小)。羅臼漁協のスルメイカ水揚げ量は、2013年が2万5千トン(豊漁年)、2016年は僅か400トン(不漁年)

■図1 2013年と2016年3月のスルメイカの再生産仮説に基づく推定産卵場(青と赤色海域はふ化幼生の生存に不適:2016年は推定産卵場が顕著に縮小)。羅臼漁協のスルメイカ水揚げ量は、2013年が2万5千トン(豊漁年)、2016年は僅か400トン(不漁年)(作成:北海道大学北方生物圏フィールド科学センター・福井信一氏)

2013年11月に羅臼漁港に水揚げされたスルメイカ(羅臼漁協提供)

2013年11月に羅臼漁港に水揚げされたスルメイカ(羅臼漁協提供)第413号(2017.10.20発行)のその他の記事

- 新たなる海洋スペシャリストの育成を目指して ~東京海洋大学海洋資源環境学部の紹介~ 東京海洋大学海洋資源環境学部長◆岡安章夫

- スルメイカを通して診る 重要海域(EBSA)としての知床の海 (一財)函館国際水産・海洋都市推進機構/函館頭足類科学研究所所長◆桜井泰憲

-

海上自衛隊の南極地域観測協力

海上自衛隊砕氷艦「しらせ」航海科3等海曹◆新田千秋

海上自衛隊砕氷艦「しらせ」機関科3等海曹◆成田枝里香 - 編集後記 同志社大学法学部教授◆坂元茂樹