- タイ深南部

タイに広がるイスラーム復興運動

はじめに

タイにおけるイスラーム復興運動

①イスラーム復興運動の展開史

イスラームの実践を社会的に組織する動きは、一般にイスラーム復興運動と呼ばれる。イスラーム復興運動は、1979年のイラン・イスラーム革命を契機に世界各地で展開してきた。国民の大半が仏教徒のタイでも、タイ語でダッワ(dawa) 1と呼ばれるイスラーム復興運動が現れた。当時のタイは、情報伝達手段の発展・普及にともない、海外のイスラーム復興思想の流入が加速化していた。その一方で、ムスリムと仏教徒のあいだの政治・経済的な格差は拡大し、非イスラーム的な欧米文化や価値観がムスリム社会に広まりつつあった。

こうした相異なる動きが並存する状況のもと、イスラーム教徒であることを意識化したムスリムが、日常生活に影響を及ぼす非イスラーム的な要素の克服とそれにより乱れた道徳性の回復、信仰の強化・純化に向けた動きを起こした。これがダッワであった。ダッワを牽引する団体(以下、ダッワ団体)は、1980年代に入ると国内経済の発展やタイ政府の寛容な姿勢の影響もあり、都市部を中心に数多く設立された。各団体はそれぞれの方針のもとに、イスラームに関する講話や勉強会の開催、イスラーム関連書籍の出版など、多岐に渡る活動を展開している。その結果、タイは今日、「イスラーム復興運動の天国」と呼ばれるまでにイスラーム復興運動が広がっている。

②タブリーグ

タイに数あるダッワ団体のなかで現在、最大の規模と影響力を誇るのがタブリーグ(Tabligh)である。タブリーグは、1925年にイスラーム学者のマウラーナー・ムハンマド・イリヤース(Maulana Muhammad Ilyas)によって北インドのメワートで始められた、宣教を活動の中心概念に据えるイスラーム復興運動団体である。そこでは、預言者ムハンマドと彼に献身したムスリムが信仰のために送った生活、なかでも宣教を信徒が従うべき規範たるスンナの理想形と見なしている。そして、それを実現するために、モスクでの共同生活を中心とした超俗的な宣教活動を行っている 2。

宣教活動において主体となるのは一般信徒である。彼らは月3日、年40日、生涯4ヶ月の期間、10人前後で構成されるグループを組み、国内外に宣教に出ることが求められる 3。宣教は一箇所につき3日間行われ、そこでメンバーは滞在先のモスクを活動の拠点として集団礼拝や宗教講話を行うとともに、宣教先のコミュニティを周り住民に活動への参加を呼びかける。この他にもタブリーグは、日帰りの宣教や女性を対象としたイスラーム勉強会などを行っている。こうした特徴を持つタブリーグは現在、一般信徒に広く受け入れられ、インドのデリーにある本部を中心に世界各地で活動を展開している 4。

このタブリーグがタイで活動を開始したのは、北部ターク県のメーソット郡に住むハッジ・ユースフ・カーン(Haji Yusuf Khan)が同地で宣教を始めた1966年のことであった。当初、活動の中心を担ったのは、パキスタンやインド出身の南アジア系ムスリムであった。このためタブリーグは、特定のエスニック・グループによる外来の運動という性格が強かった。しかし、国内経済が発展する1980年代以降、参加者は増加し、活動地域も全国へと広がる。そこにはまた、非政治的なタブリーグの活動に対して、支援はすれども干渉はしないタイ政府の寛容な姿勢も影響を与えたと考えられる。こうしてタブリーグは、バンコクにあるタイ国支部 5を頂点に、県支部(31県に存在)、地区支部(各県に複数存在。複数の村支部から構成される)、村支部に至る階層構造を持つ全国組織となった。

イスラーム復興運動がタイのムスリム社会に与えた影響

続いて見たいのが、イスラーム復興運動がタイのムスリム社会に与えた影響の実態である。ここでは、筆者が2004年から調査を行っている南部トラン県のムスリム村落M村の事例を取り上げたい 6。M村では近年、先に見たタブリーグの浸透が著しい。タブリーグが村で活動を始めた1970年代は、交通の便が悪く、また宣教団が来村する機会がわずかであったこともあり、タブリーグに対する村人の関心は低かった。

この状況が大きく変化するのは、1990年代に入ってからである。この時期、道路や電気といったインフラが整備されるなか、村外からの人や物の流入が加速化し、村人の収入も増加した。それにともない、宣教団の来村回数も次第に増えた。また、時期を同じくして、政府や他のダッワ団体の支援により、村の宗教教育の整備、拡充が進んだ。こうした環境の変化を受けて、タブリーグに対する村人の関心は高まっていった。加えて、この動きに拍車をかけたのが、タブリーグと村の公的宗教機関であるモスク・イスラーム委員会やモスク宗教教室との連携であった。タブリーグの中心メンバーでもある両機関の関係者たちは、多くの成人男性が集まる金曜日の集団礼拝などの場で、タブリーグの宣教活動を「成人男性の義務」、「日常の宗教実践よりも多くの徳が積める」などと説き、積極的な勧誘活動を行った。また、モスク宗教教室はタブリーグの宣教活動を授業の一部に組み込み、モスク・イスラーム委員会はその中にタブリーグの活動を支援する役職を設置した。こうした彼らの努力は、タブリーグに対する村人の理解を深めるのと同時に、タブリーグが宗教的な正当性を持つことを彼らに認識させることにも貢献したのである。その結果、現在では、村の既婚男性の大半が宣教活動への参加経験を持つまでにタブリーグは村人のあいだに浸透している。

タブリーグは、このような伸展の過程において、従来見られなかった変化をM村社会に生んだ。まずは、信仰という私的な領域について見たい。

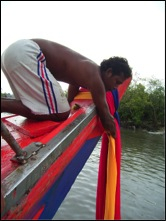

M村には、民間信仰と呼びうる超自然的な存在を対象とした現世利益的な信仰が広く見られる。たとえば、古くから漁業従事者のあいだに存在する船霊(mae ya nang)にまつわる信仰。そこにおいて船霊は、船首に宿る女性の精霊で、漁の安全や漁獲の多寡を司る精霊とされる。このため船主は、船霊を対象とするさまざまな禁忌を遵守したり、供宴をともなう儀礼を行ったりすることで、漁が成功するよう船霊に働きかけてきた。しかし、タブリーグが勢力を増すなか、船霊を信仰することはアッラーの唯一性を脅かす非イスラーム的な行為とする認識が村人のあいだに広がった。その結果、船霊に対する信仰を捨てる者が現れた。

しかし、船霊信仰は、一方的に捨てられたわけではなかった。たとえば、老年層を中心とする村人は、イスラームを来世に関わる「宗教(satsana)」、船霊信仰を現世に関わる「慣習(prapheni)」として相互補完の関係にあるとし、日常生活を送るうえで不可欠のものととらえている。それゆえ彼らは、「慣習」である船霊を信仰する自身の行為を、宗教的に正当化していた。彼らのほかにも村には、クルアーンに記載のあるイスラームの精霊の1つに船霊を位置づける者も多くいた。彼らは、そうすることによって船霊をイスラームの規範に抵触しない存在とし、船霊に祈りを捧げていた。

このように、船霊をめぐる村人の実践は、それを信仰することが当然のこととされた時代と比べて多様化している。しかし、イスラームを参照したうえで船霊をめぐる自身の行為を宗教的に正しいものと見なしている点では共通しているのである。

タブリーグの伸展にともなうM村社会の変化は、政治や経済という公共の領域にも見られる。村落政治では、村におけるタブリーグの中心メンバーの1人であるムッサー(男性、仮名)が、タムボン 7自治体(ongkan borihan suan tambon、以下、OBT)議員に当選した。OBTは地方行政改革の一環として、一定の基準を満たしたタムボンに設置された自治体である。独自の財政基盤や開発計画の策定権を持ち、その運営を担うOBT議員には多くの職権とそれに付随した利権がある。このためOBT議員選挙は、競争率が高くなる傾向にある。タイでは伝統的に、個人が持つ血縁関係や経済力が政治的リーダーシップの基盤に存在してきた。そこにおいて宗教上の地位や宗教的知識の多寡が、積極的に評価されることはほとんどなかった。こうしたなかムッサーは、宗教的な資源は持つものの、政治的資源が皆無のままOBT議員に当選したのである。それは、宗教と政治の繋がりの深まりを示す出来事であった。

船霊儀礼で舳先に色布を巻く村人 (2005年 筆者撮影)

タブリーグはまた、村落経済のあり様にも影響を及ぼしていた。たとえば、タブリーグの宣教活動で得られた人脈を用いたビジネスが新たに誕生した。ジットとアブドン(ともに男性、仮名)は、2000年にチェンマイ県を中心とするタイ北部で行った宣教を通して知己となったムスリムの協力のもと、村で獲れた海産物と北部特産の果物の販売を手掛けている。また、M村で行った宣教をきかっけに、国内外から多くのムスリム商人が来村している。筆者が知る限りでも、トラン県をはじめとする南部を中心に、遠くはマレーシアやオマーンといった海外からも商人が村を訪問していた。彼らが扱う商品は、ヴェールや古着などの衣料品から食料品、宗教用品に至るまで多岐にわたっている。

おわりに

「ダッワに行く。」

2004年4月28日早朝、パタニをはじめとする深南部の3県にある10ヶ所の警察派出所がムスリム住民に襲撃され、108人が治安当局に射殺された。襲撃に参加したマレー系ムスリムの多くは、事件の前日、こう言い残して現場に向かったという。

深南部で続くマレー系ムスリムによる反政府運動とイスラーム復興運動の繋がりは、この事例以外にもこれまでさまざまな方面から指摘されてきた。また、上で見た南部トラン県のムスリム村落の事例からも分かるように、イスラーム復興運動は、反政府運動をはじめとする過激な動きと関わりの無い生活を送る、いわゆる「普通のムスリム」のあいだにも着実に浸透している。

このようにイスラーム復興運動は、タイのムスリムのあいだで広がっている。それは、単なる宗教現象ではなく、ムスリムの日常のさまざまな領域に影響を与える現象であるがゆえに、彼らの現在を知るうえで看過できないものである。しかし、既存の研究は、イスラーム興運動をムスリムとしてのアイデンティティや権利を主張、表明する機会、手段としてとらえることにとどまっており、実際に運動がどのようなプロセスのもとにムスリムの支持を獲得し、彼らの日常にいかなる影響を及ぼしているのか、その実態については未だに不明な点が多い 8。紛争状態が続くタイ深南部の平和構築に向けても、こうしたイスラーム復興運動の実態に関する今後の研究の進展が強く望まれる。

Notes:

1.ダッワとは、イスラームへの呼びかけを意味するアラビア語のダアワ(da‛awa)に由来する。

2.宣教団が説くのは信仰告白、礼拝、基本的な信仰概念の学習と理解、ムスリム同胞への敬愛、誠実と敬虔さの追及、無償布教員の組織化、の実践である[大石2002:613]。

3.参加者は原則として男性に限られるが、配偶者と同伴の場合のみ女性も参加することができる。

4.宣教は信仰心に基づく自発的な活動であるため、交通費や食費といった活動資金は、参加者が自己負担しなければならない。

5.深南部のヤラー県にある支部が、タイ国支部と見なされる場合もある。

6.以下の内容の詳細については、拙稿[小河2012]を参照されたい。

大阪大学グローバルコラボレーションセンター特任助教