- タイ深南部

タイ深南部が抱える紛糾:その原因と出口戦略

2014年に入り、タイの深南部での暴動がかつてないほど長々と続いている。150年も続く紛争の後、2004年以降この10年間で武力抗争は激化し、2013年には和平交渉が試みられたにもかかわらず、紛糾は衰えない。このような状況に対して、紛争の原因と出口戦略の糸口を徹底的に論じる必要がある。

経緯

この紛争の中心は、現在のタイのパタニ、ヤラー、ナラティワートの各県である。この地域とマレーシア北部の一部は、かつてはイスラム教のパタニ王国に属していた。1786年に、シャムはパタニを強制的に従属させ、その後7つの県に分割した。 シャム軍は数々の反乱を鎮圧し、最終的には1902年にパタニ、ヤラー、ナラティワートの3県をシャムに統合、残りの4県は1909年に英国に譲渡された。しかし、この地域の人々に対するシャムの強引な扱いが、継続した抵抗と反発を生んだ。

タイの政策立案者たちは、深南部のマレー系ムスリムの人々の怒りをほとんど顧みず、軍隊に任せきりにして、すなわち武力で制圧してきた。それに対してヤラー、ナラティワート、パタニでは、政府官庁や警察署が武力によりたびたび攻撃された。1975年、タイ国軍の兵士によるムスリム系の若者5人の銃撃、仏教徒過激派によるイスラム教徒12人の殺害などの事件が相次ぎ、緊張が一気に高まった。1980年代になると、プレーム・ティンスーラーノン政権が南部の治安部隊への予算を増額し、イスラム系穏健派のリーダーらと協力関係の強化を模索した。これらの政策は一時的には功を奏したかのように見えた。

ところが2001年、新しく首相に就任したタクシン・チナワットは、マレー系ムスリムの暴動を無法者の行為と見なし、抑圧を強める政策に逆戻りさせた。警察や軍当局者による人権を侵害するような対応が横行し、多くのマレー系ムスリムはこれらの政策にひどく立腹し、仏教国としてのタイに支配されていると感じるようになった。厳しい国策に対して数々の暴動が発生した。

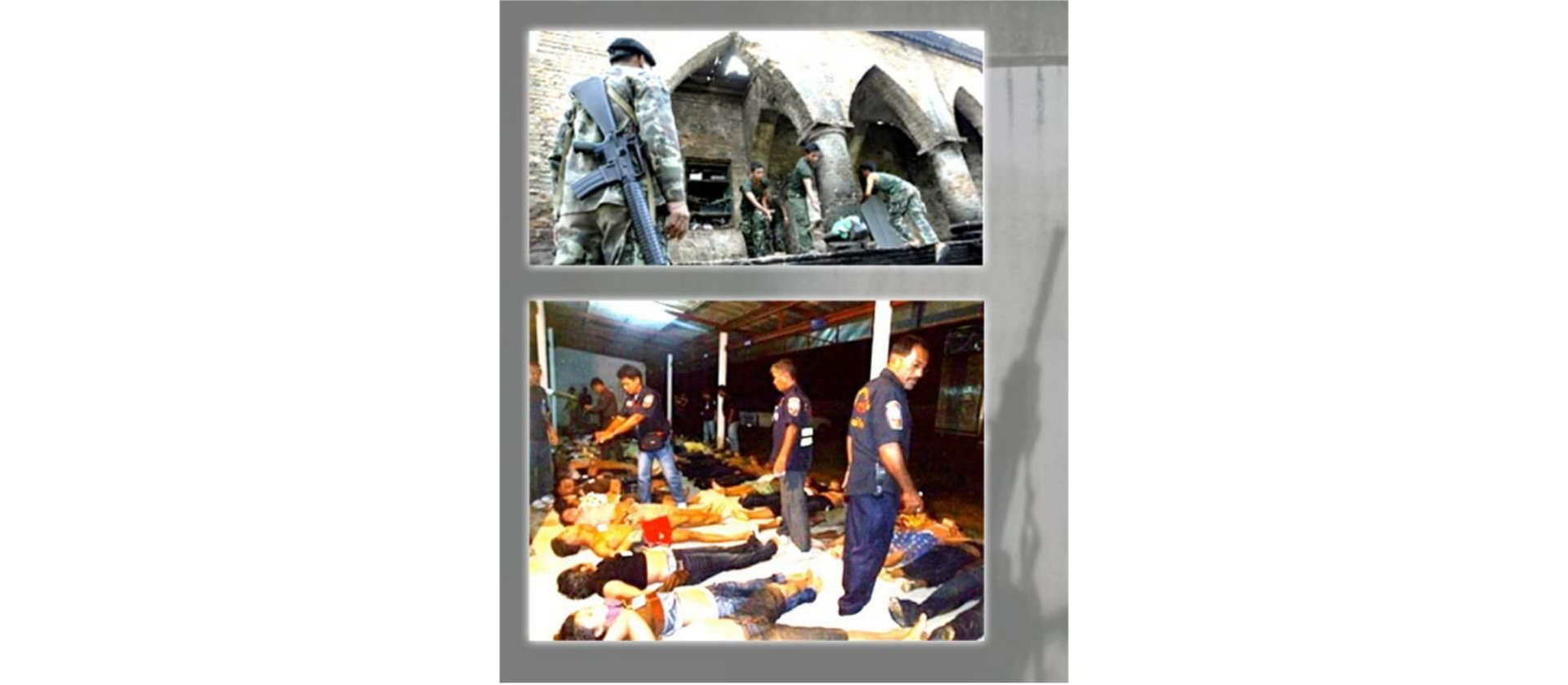

こうした小さな暴動から、2004年1月にはついにナラティワート県にある軍施設への組織的な武力攻撃へと発展した。武装勢力は350点もの武器を略奪、4名の兵士を殺害。これを受けてタクシン首相は、ナラティワート、ヤラー、パタニの3県に戒厳令を布告した。この段階で反政府勢力と治安部隊との間の戦いはますますエスカレートしはじめ、そのたびに人権の侵害があったとされている。軍と警察は協力して対暴動活動にあたるようになった。治安部隊は、2004年3月12日にバンコクで行方不明となったタイの著名な人権問題専門弁護士ソムチャイ・ニーラパイチット氏を殺害した容疑が持ち上がる。ソムチャイ弁護士は、300挺もの銃を盗んだ容疑をかけられたムスリム5人の弁護を担当していた〔BBCニュース、2006年8月8日〕。2004年には2つの大量虐殺事件も発生している。4月28日、32名のゲリラとされる者たちが、タイ国軍兵士と7時間に及ぶにらみ合いの末、クルセ・モスクに立てこもった。国軍兵士はモスクを襲撃、31名全員に加え、他にも80人の反乱者を殺害した〔Thayer, 2007:13-14〕。さらに10月25日、国軍兵士が国境の町タクバイでデモ参加者を逮捕後、軍施設へ移送中に78名が窒息死したことが判明。クルセ・モスク事件とタクバイ事件にマレー系ムスリムは激怒し、反政府攻撃は急増した。

さらに、これらの事件によるタクシン首相のイメージダウンは避けられず、やがて国軍司令官を信頼できる従兄弟チャイヤシット・チナワットにすげ替えた。2005年、タクシンは批判の矛先をかわす意図もあって、問題の深南部に和平をもたらす方法を模索していた国民調停委員会(NRC)を一時休止させた。NRCは2006年に提言を発表したが、その中で(1)パタニ、ナラティワート、ヤラーの3県についてはパタニ・マレー(Yawi)を公用語とすること、(2)3県のために単一の統治政権を設置すること、(3)イスラムの法を再導入することなどを提案した。

ところが、タイの治安警察の一部と、あろうことかタクシン自身がNRCの提言を退け、南部の混乱に対して一層強硬な手段に訴えるようになった。それでも暴動は続いた。軍内部でも王政主義者(arch-royalists)の間でも、タクシンの政策に対する批判が高まった。南部政策における失策が2006年9月19日 のタクシン失脚につながったと言えるだろう。

タクシンが追放された後のスラユット・チュラーノン政権は、プレームの和解政策を再開しようと、マレー系ムスリムに向けて公に謝罪し、南部5県を対象に新たな経済刺激策を打ち出した。だが一方で、スラユットは南部政策をもっと厳密に軍の支配下に置いた。ここまでしたにもかかわらず、暴動は収まる兆しを見せない。2004年から2007年の間に、反対勢力による仏教寺院(時々国軍は寺院に武器を保管していた)への攻撃の結果、5名の仏教僧侶が殺害され、マレー系ムスリムと南部のタイ人仏教徒の関係も険悪なものになった。2008年以降、暴力行為はますますエスカレートしていった。恐らくは治安部隊による対暴動活動において人権侵害がいっそう増加したことが、タイ国に対するマレー系ムスリムの怒りを煽り、暴動への支持を正当化するようなプロパガンダにつながったと分析できる。

2011年7月、インラック・シナワトラ率いるタイ貢献党は選挙で地滑り的勝利を収め、タイ南部政策に変化がもたらされる希望が生まれた。選挙戦においてタイ貢献党は、最南部3県を特別行政区にする考えを公に論じていたのだ。ところが、ひとたび政権を握ったタイ貢献党はその方針を転換。深南部で1議席も獲得できなかったことから、その地域に特別な配慮をする必要がないと考えたのかもしれない。だが、この案が2013年に再浮上することとなる。

新政府は、誕生直後に南部の暴動の激化に見舞われる。9月中旬には、マレーシア国境付近で一連の爆発が起こり、マレーシア人旅行者5名が志望、110人が負傷する事態となった。この事件は、反政府勢力が活動を新たなレベルに引き上げて、今後は外国人を含む民間人をもターゲットにしていくという意思表示だったに違いない。2012年初頭まで、インラック政権は非常事態宣言を発令したままで、アメとムチの政策、すなわち和解ではなく抑制で暴動を弱体化させようとしたが、2013年に入ると、政府は反対勢力の1つと真剣な交渉を始めた。だが、暴力行為は終息せず、これまでのところ成果に乏しい。

2014年、タイ南部は反乱から10年目を迎え、2004年の勃発以来、死者6,000人、負傷者10,000人を超える。一方、Deep South Watchによれば、爆破事件は2012年の276件から2013年には320件に増加した〔Deep South Watch、2013年〕。皮肉なことに、2013年には両者が真剣に和平交渉に向けて歩み寄りを見せた年であったにもかかわらず、暴力事件は2005年〜2007年以来最悪の水準に達した。

Yingluck Shinawatra, the 28th and current Prime Minister of Thailand

危機への対応策

タイの最南部「問題」を解決するために、すでに手に余るほどの解決策が提案されてきた。

A.単純な抑圧:現状維持を続けることは、南部の紛争に対する短期的な解決にしかならない。2013年時点で、150,000人の兵士、警察および民兵が、3,000人とも9,000人ともつかないマレー系ムスリムのゲリラ戦士と、終わりなき衝突に掛りきりになっている。だが、単純な武力行使は、平和に向けた長期的な解決にはなり得ない。2007年に暴動は沈静化したように見えたが、2009年には再燃し今はなくなる気配もない。一方、政府はさまざまな軍事的、政治的努力に多大な支出を強いられている。この状態をいくら続けても、死者の数が増えるばかりで、安全保障費の歳出はかさみ、タイ国に対する国内外の批判は止まず、当該地域の資源開発もままならない。

B.分離:タイの主だった反政府グループは、長きに渡りパタニ、ヤラー、ナラティワートの各県およびソンクラー県の一部を分離させ、何らかの形で独立したパタニ共和国の設立を提唱している。この3県が一緒に分離すれば、1999年にインドネシアから分離独立した東ティモールの例にならうことになる。タイ政府にとってこのオプションは、領土を失うことを意味するわけだから、当然ながら最終手段になるだろう。利点としては、バンコクの寛大さがクローズアップされて、外国からの評価アップにつながる。また、分離案は長期的には人命、時間、資金の節約になる。最後に、タイ警察、兵士、民兵らによるこれ以上の人権侵害を食い止めることができる。だが、分離した地域におけるムスリムによる仏教徒に対する暴力は続くかもしれない。また、分離した領土に住む仏教徒や他の住民をどうやって移住させるかなど、新たな問題も浮上するだろう。分離後に、過激派ムスリムが穏健派ムスリムに対して「敵に協力した者」として復讐を繰り返すかもしれない。さらに、独立したパタニは新国として、投資を募り、自国民を雇用する方法を見つけなければならないので、厳しい経済問題に直面するだろう。分離により、新しい国境の画定問題も浮上するはずだ。そして何より、タイ国(特に国軍と王政主義者)は、深南部をタイ王国の一部として維持するためにどのような犠牲を払おうとも、分離を認める可能性は極めて低い。このように、南部の紛争の帰結として、分離は起こりそうもない。

C.違う形の自治権:タイ南部の危機への解決策として、自治権という可能性がゆっくりと浮上しつつある。自治権といってもさまざまな形が考えられるので、可能性は無きにしも非ずだ。

1. 地方分権化

これはつまり、深南部のマレー系ムスリムによって脅威にさらされている地域において、何らかの形で行政の地方分権化を行うことを意味する。地方分権化により、住民または選ばれた代表は公の意思形成において、多くの権力を与えられる。行政の地方分権化とは、支配、責任、財政管理などをさまざまなレベルの統治組織に委譲する。タイでは、1994年に「タムボン評議会およびタムボン自治体法」が成立(1997年および2007年の憲法で制定)、政治の地方分権化に向けて大きく前進した。郡よりも小さい自治体レベルに着目することで、行政区(sub-district)、都(metropolitan)、県(province)レベルで議員を選出する道が拓けた。タイではまだ直接投票による県知事の選出は実現していないが、このような政策代案であれば、パタニ、ナラティワート、ヤラーの住民が各方面に受け入れられる自治権を手に入れる上で役立つかもしれない。

また、別の形の地方分権化として、2006年に国民調停委員会(NRC)が提案したことの一つであるが、パタニ、ナラティワートおよびヤラーに特別行政区を設置することである。2009年、タクシン派のタイ国民党は、南部紛争への政治的解決策として、このような「パタニ市」の設置を強く推しはじめた。ただし、2011年には一部撤回する動きも見られた。

いずれの形にせよ地方分権化が実現されれば、南部のマレー系ムスリムにとっては、自分たちに影響のある政策について少なくとも地域レベルでもっとコントロールすることができるようになる。確かに地方分権化は、国政に反対する者たちを地域レベルで満足させる手段として、1998年以降インドネシアが崩壊するのを防ぐ上で有効だったに違いない。だが、タイは単一国家であり、地方分権化といってもバンコクが厳しく統制していた。また、深南部に住む仏教徒は、仏教徒の政治的影響力が失われる恐れがあるとして、地方分権の選挙権与えることに強く反発している。

2. 南部行政省

2008年に、南部3県を管理する新たな省庁の設置案も含めた行政再編成の案が提出された。南部国境県を管理するこの省庁は、地元選出の国会議員が監督し、当該地域の社会経済や教育にかかる予算と政務に関する権限を持つとされる。ただし、保安は管理しない。この省庁の下にいくつかの地元評議会を設置する。その中には、さまざまな職業グループの代表で構成する地元住民の協議会も諮問機関として置く。南部国境県を統制する省庁を設置する案は、治安政策に係る国軍の独占権を侵害しないという点で有効かもしれない。だが、深南部の保安と開発に関する政策を国軍が握っているかぎり、このような省庁を置いても単なる末梢的な役割しか果たせない可能性も高い。しかも、自治権も地方分権も持たない省庁に、果たして意味があるだろうか。

最終的には、何らかの自治権や半自治権に対しては、官僚や地元の仏教徒が反対し続けるだろう。また、そうした提言を行う際も、南部国境地域もタイ王国の領土であることから、王室の権威を損なわないよう注意する必要がある〔マッカーゴ、2010:265〕。

D.反政府派との交渉:これまでの攻撃について犯行の名乗りを上げ、あるいは具体的な要求をしてくる組織がいないことが、 紛争を鎮圧しようとする者たちにとって難題となっている。また、長い年月を経て、古い過激派グループの分裂や、新しいグループの誕生が起きている。これがタイ政府にとって大きな障壁となっており、仕方なく反政府派に影響力があると思われるグループとの交渉を試みている。スラユット政権から、それに次ぐタクシン派のサマック・スントラウェートとソムチャーイ・ウォンサワットの政権、そして反タクシン派のアピシット・ウェーチャチーワ党首率いる民主党政権のいずれも、実体のある話し合いに至らなかった。そうした中、2009年6月8日、政府の暗殺集団が礼拝者でいっぱいのモスクに突入し人々を銃撃し、10人が亡くなった。これに対して、武装勢力は国に銃撃者の逮捕を要求、応じない場合は和平プロセスを破棄すると発表した。政府はなかなか対応に乗り出さず、交渉は一時的に中断された。タイ国軍は公には和平交渉に賛成の姿勢を見せているが、あくまで反政府勢力を交渉のテーブルに着かせるための手段としてである。一方、王政主義者、軍の強硬派、新しい武装勢力、地元政治家と癒着のある犯罪シンジケート、そして仏教徒の自警団など、交渉を邪魔する可能性のある者たちも存在する。

タイ国政府がこれまでになく真剣に臨んだ交渉は、2013年2月28日にインラック政権下のパラドーン・パッタナサブト国家安全保障会議事務局長が、反政府グループ(BRN-C)の一員と公式な和平対話を開始する旨の合意書を締結して始まった。交渉は、2012年にタクシン元首相、BRN-Cおよびマレーシア政府による秘密の話し合いによって実現した。この合意の下、これまでに2013年3月、4月および6月に計3回の対話が持たれているが、具体的な成果には至っていない。それでも、(マレーシアが参加しての)交渉は反政府勢力の目的が認知されたという点で役立っているし、対話が行われているという事実は、まったく対話が行われないよりもましである。

一連の交渉において、インラック政権は再びタイ南部に特別行政区を設置するという以前の案を持ち出した。国軍が断固反対している案である。この時BRN-Cの代表は、深南部3県からのタイ治安部隊の撤退、逮捕されているメンバーの保釈、イスラム諸国会議機構(Organization of the Islamic Cooperation: OIC)および東南アジア諸国連合(ASEAN)による交渉への参加などを要求。BRN-Cの要求の根本は変わらず、パタニ、ナラティワート、ヤラーの分離または特別行政区の設置で、いずれにしても思い切った自治権の付与である。

一方、対話の成果が乏しい中、暴力行為はエスカレートし続けている。2013年7月以降は、BRN-C側もタイ陸軍側もそれぞれの立場をますます固持するようになった。それを受けて、インラック政権は次の交渉を先延ばしにしてきた。政府は11月末にも、政治的混乱を理由に再び対話の延期を宣言。ところが12月に入り、BRN-Cは政府がすべての要求事項を飲まないかぎり、これ以上の交渉は行わないと発表した。そして2013年末、どう見ても交渉は死に絶えたようである。2014年に入り、タイは事実上内閣不在の状態で、対話は止まったままである。

深南部政策に関して、陸軍司令官は対話を批判し首相がそれを擁護するという状況で、陸軍とインラック政権の意見が分かれたことで、交渉におけるタイ側の立場が弱まった。BRN-Cは武装勢力の1つに過ぎない、他の南部の勢力を統制することはできない、タイは反乱を鎮めるために領土を明け渡してはならない、BRN-Cは誠実に交渉に臨んでいないなどとして、軍は一連の交渉を公然と非難している。タイ王国陸軍は、タクシンとマレーシアが深南部についてかつての権力を嵩に要らぬ干渉をしていると考えている。インラック首相は交渉に臨みたいと考えているが、南部タイの治安部隊を支配するのは陸軍であり、残念ながらその支持がなければ交渉を進めることはできない。

他方、武装勢力自体も分裂している。BRN-Cはタイ政府と交渉したが、PULOなどの他の反政府勢力はBRN-Cの指示には従わず、むしろ競っている。このように、反政府派にまとまりがないため、the BRN-Cをすべての反政府派の代表としての正当性が問われ、交渉が実を結ばない原因になっている。

結論

恐らく、今日タイ南部で起きている暴動は、恐らく東アジアで最悪なものである。反乱に関連した暴動も増加しており、タイ政府は適切な対応を見つけられず混迷が続いている。インラック政権は、南部各県における構造改革の必要性を認識してはいるようだが、交渉に臨む姿勢はスピード感に欠け、国軍などの強硬派に阻まれている。一方、反政府側も共通の目標の下で一致団結することができないでいる。

両者がもっと交渉に全力を傾け、信頼を築かないかぎり、南部の武装勢力と実りある対話は始まらない。南部3県の穏健派はタイ政府ともっと連携を密にして、イスラム教徒・仏教徒の両武装勢力から安全保障を取り付ける必要がある。深南部のマレー系ムスリムの自治権の拡大、法的権利の強化、教育の自由を含む完全な改革を実現しなければ、タイ南部の安心安全な平和を確保することはできない。だが、この目標を達成するためには、両者は真剣に妥協する覚悟をしなければならない。妥協するためには、タイ国(軍および政府)も反政府勢力も、等しく立場の統一が求められる。現時点では、どちら側にも結束が見られない。両方が妥協、すなわちもっとも望ましい目的を犠牲にすることに向けて結束して取り組む決意を示してはじめて、パタニ、ナラティワートおよびヤラーにおける緊張緩和は実現するのである。

ポール・チェンバース博士は、チェンマイ大学政治行政学部東南アジア研究所の所長兼講師である。フランクフルト平和研究所(Peace Research Institute Frankfurt)およびドイツ・ハンブルグにあるGIGA(German Institute of Global and Area Studies)の主任研究員も兼任。特に東南アジアにおける治安部門改革、民主主義、平和研究に関する著書、記事、論文を多数執筆。