- タイ深南部

タイ国家安全保障会議とBRNによるタイ南部に関する和平対話について思うこと

タイ南部の問題に関して見るかぎり、タイ政府とマレーシア政府関係者とのこれまでの実務関係は、惨めさと苛立ちに満ちている。タイにとって、穴だらけの国境を超えてしばしばマレーシアに出入りしているとされる分離独立派への対応に、マレーシア当局の協力は必須である。一方、マレーシア側も、タイ南部のムスリムと同じ民族性とイスラム教を共有しているという点から、タイ南部における反政府活動の問題を理解し解決するにあたってマレーシア政府も主要な役割を担うべきであろう。したがって、論理的に考えれば、マレーシア政府の手を借りずに深南部のイスラム教分離独立運動に関わる諸問題の解決は難しい。こうした背景の中で、2013年2月に和平対話の報告がなされた時、多くの人たちが驚いたのである。

2013年2月28日、タイの国家安全保障会議とかの有名な分離独立運動BRN(Barisan Revolusi Nasional)の代表者らの和平対話の発表は、まさに青天の霹靂であった。発表された場所にも重要な意味があった。対立する両者にとって歴史的な会談となることを如実に物語っている。そのニュースは、マレーシアの首都クアラランプールにて、タイのインラック・シナワトラ首相との首脳会談を終えたマレーシアのナジブ・ラザク首相によって発表された。

この地域で日々起きている暴力的な軍事行動の最中、インラック政権からの和平対話の申し出は予想外の試みであった。これまでタイ国軍と分離独立派リーダーとの会談についてはいくつかの噂があったものの、公式な会談についての報道はなかった。現在、国外で亡命生活を送っている話題のタクシン元首相の妹であるインラック首相自身が交渉を動かしているようだ。インラック首相は政治経験がほとんどなく、国を追われた兄タクシンの単なる代理と見られていただけに、タイ政界の荒波にすぐに飲み込まれるだろうという見方が大勢であったが、予想に反してすんなりと首相の役どころに収まった。インラック新政権を担うタイ貢献党(プアタイ党[Pheu Thai])は、強力な民主化市民連合(People’s Alliance for Democracy (PAD)、通称「黄シャツ」)など、足並みのそろった反タクシン派からの逆風にもかかわらず、安定政権を確立した。新政権はすぐに崩壊するだろうとの大方の予想を裏切り、インラックはなかなか巧みな政治手腕を発揮して、南部における政治紛争への対応に突然の方針転換を打ち出した。これまで解決困難と見られてきた問題に対して、タイ政府はようやく現実を直視し始めたかのように、少なくとも今現在は思われている。

広がりを見せる分離独立運動への対応

その後のタイ政府は、ムスリムを取り入れて同化させるために、さまざまな政策を打ち出し続けた。1960年代になると、政府は世界銀行の助言と資金提供を受けて開発に乗り出した。それと同時に、深南部に住む多くのマレー系ムスリムたちの間では、政治的分離主義は当然の社会規範として認められるようになった。政府はマレー系ムスリムの社会的・経済的地位向上をめざした開発政策を発表し、政府の誠意が伝わることを期待した。その結果として、国家の開発政策はマレー系ムスリム社会の間でも対立を生む問題となっていった。近代化は一部の者には利益をもたらすが、同時に、マレー系ムスリム社会に入り込もうとするバンコク政府への抵抗の屋台骨となってきた社会的価値観や文化的慣習を弱体化させる。こうして、伝統的なイスラム教育の場、ポンドク(pondok)にも急進化の波が打ち寄せ、タイ国家とマレー系ムスリムのアイデンティティを巡って新たな争いの場と化していった。一部の宗教指導者たちと若者を中心としたムスリム活動家らによる抵抗運動から、過激なイスラム教原理主義の理念を掲げる分離主義武装勢力が誕生した。パタニ解放戦線(Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP))、パタニ共和国革命戦線(Barisan Revolusi Nasional (BRN))、パタニ統一解放機構(Patani United Liberation Organization (PULO))などが出現し、イスラム教コミュニティの政治情勢は国内問題や伝統といった枠を超えて、国際的な問題へと発展した。

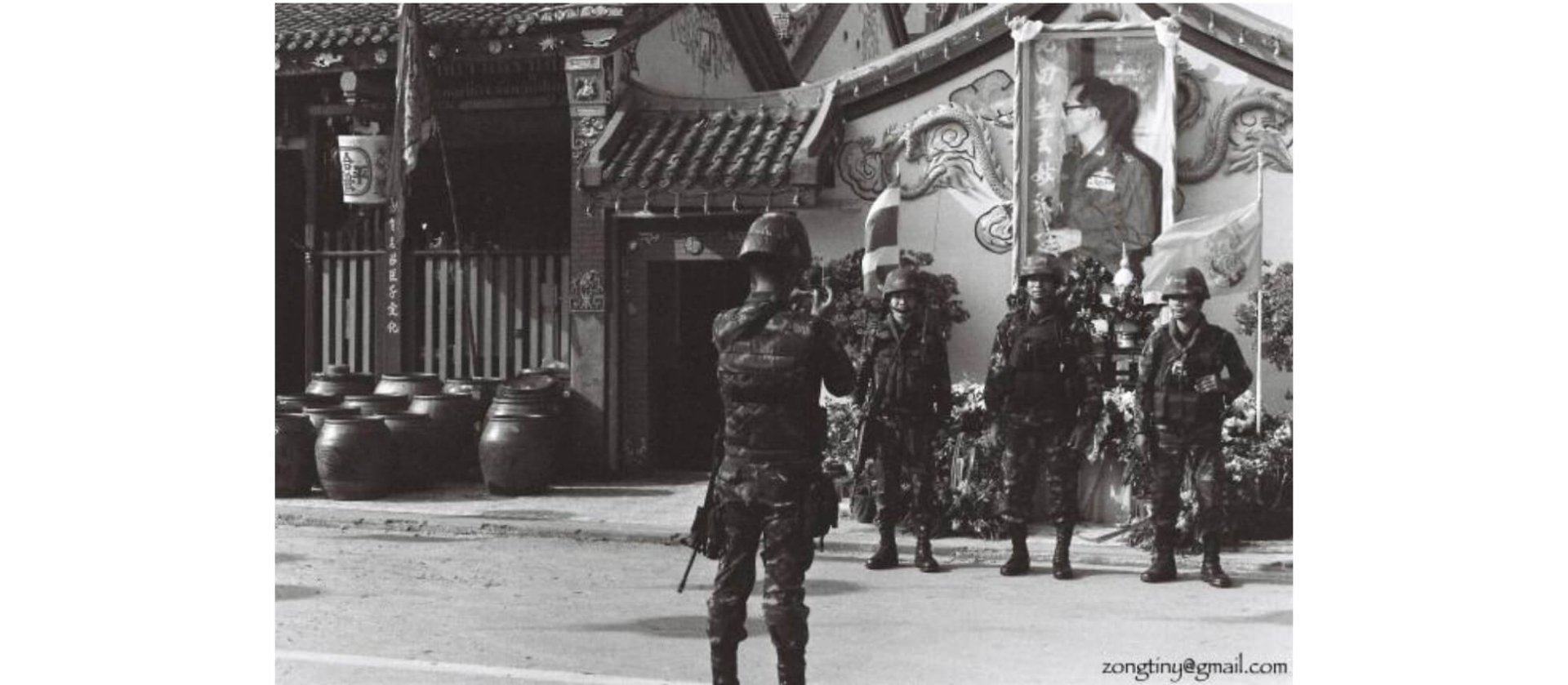

タイ政府は、深南部の和平と近代化を上から押さえ込む形で実現しようと、すべてのプログラムと資金繰りを調整するための行政組織として南部国境県行政センター(Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC))を置いた。南部地域全体を中央政府の管轄下に取り込むために設置した官公庁や政府系機関の数は、警察や国軍も含めるとタイ国内の他の地域よりも格段に多かった。平和維持統括部隊がもたらした「成功」の多くは、現地のムスリムの逮捕につながったが、彼らは公判まで長期間に渡り拘束されたり、公判すら行われないままに、最終的には裁判所によって無罪放免となった。1980年代になるとSBPACは、タイ共産主義勢力やマレー系分離独立運動も含むすべての武力闘争を解体させ、事態の正常化と地域の平和を取り戻すことに成功した。1990年代、南部ムスリムの暴動はごく小さなもので、国の安全保障を脅かすほどではなく、分離独立運動は過去の亡霊と思われていた。ところが、21世紀に入る頃になると、タイ南部における情勢は劇的に変動していったのである。

7項目の嘆願、その先は?

タイ政府がマレー系ムスリムの南部国境県における分離独立運動と向き合いって話し合いを持つ決意をするまでに、60年以上を要したことになる。しかし、振り返ってみると、政府とマレー系ムスリムの代表による最初の交渉は1947年4月に開催された。イスラム教現代主義者としてカリスマ的存在であったハジ・スロンを代表とするパタニ民族運動(Patani People’s Movement)の理念と目的が、7つの嘆願事項として示された。

- シャム政府は、パタニ、ヤラー、ナラティワート、サトゥーンの4県を統治する全権を持つ高官を置くこと。この人物は4県のいずれかで生まれたムスリムとし、民衆に選出された者とすること。この人物の地位は交代させず、留任させること。

- 4県で徴収された税はすべて4県の歳入にのみ充てること。

- 政府は、4県において教区立学校4年生までの 教育をマレー語で行うことを認めること。 (訳注:Malay mediumの訳が微妙です。また、教区立学校4年生を初等教育7年生とする資料もありました)

- 4県の公務員の80%を4県出身のムスリムにすること。

- 政府は行政機関においてシャム語と併せてマレー語を公用語として使用すること。

- 政府は、イスラム評議会に対して、(上記)高官の合意をもってイスラムの風習や儀式に関する法律の制定を許可すること。

- 政府は4県において宗教裁判所と民事裁判所を区別し、(前者に対して)裁判を行う全権を与えること。

1つ目の請願・要求は、マレー系ムスリムとタイ国との政治的な関係に関するものである。要するに、南部におけるマレー系ムスリムの政治的地位を見直し、その正当な立場が独自の法と統治によって近代タイ国家において平等な市民として認められることを求めた。その他の要求は、マレーの民族性とイスラム教の習わしに対して敬意と平等な扱いを受けたいという彼らの願いを表したものである。当時のタムロン政権はこの請願を聞き入れず、一人が統治権を握るという旧態依然としたサルタン王国の復活だと弾劾した。当時のタイの政治談話では、自治権や民族自決といった概念はほとんど聞かれなかった。当時も(今も)、あくまでナショナリズムに基づく統一国家という考えが主流である。西側権力からの差し迫った脅威に直面した1940年代において、分権分散型国家よりも支配的な民族による中央集権型統一国家のほうが望ましかったのである。

タイ政府とマレー系ムスリムによる初の和平対話は、1947年の軍事クーデターの後に終結した。1948年、クーデターによって新政権が誕生、指導者ハジ・スロンは民主党総裁クアン・アパイウォン(Khuang Abhaiwong)首相率いる政権に逮捕され、治安妨害とタイ国家に対する反逆罪で有罪判決となった。それ以来、タイ政府はこの地域に対する支配体制を一層強化して、マレー系ムスリムを主流のタイの文化とアイデンティティに同化させるための政策を押しつけ続けている。

タイ政府とマレー系ムスリムによる初の和平対話は、1947年の軍事クーデターの後に終結した。1948年、クーデターによって新政権が誕生、指導者ハジ・スロンは民主党総裁クアン・アパイウォン(Khuang Abhaiwong)首相率いる政権に逮捕され、治安妨害とタイ国家に対する反逆罪で有罪判決となった。それ以来、タイ政府はこの地域に対する支配体制を一層強化して、マレー系ムスリムを主流のタイの文化とアイデンティティに同化させるための政策を押しつけ続けている。

BRNによる5項目の要求

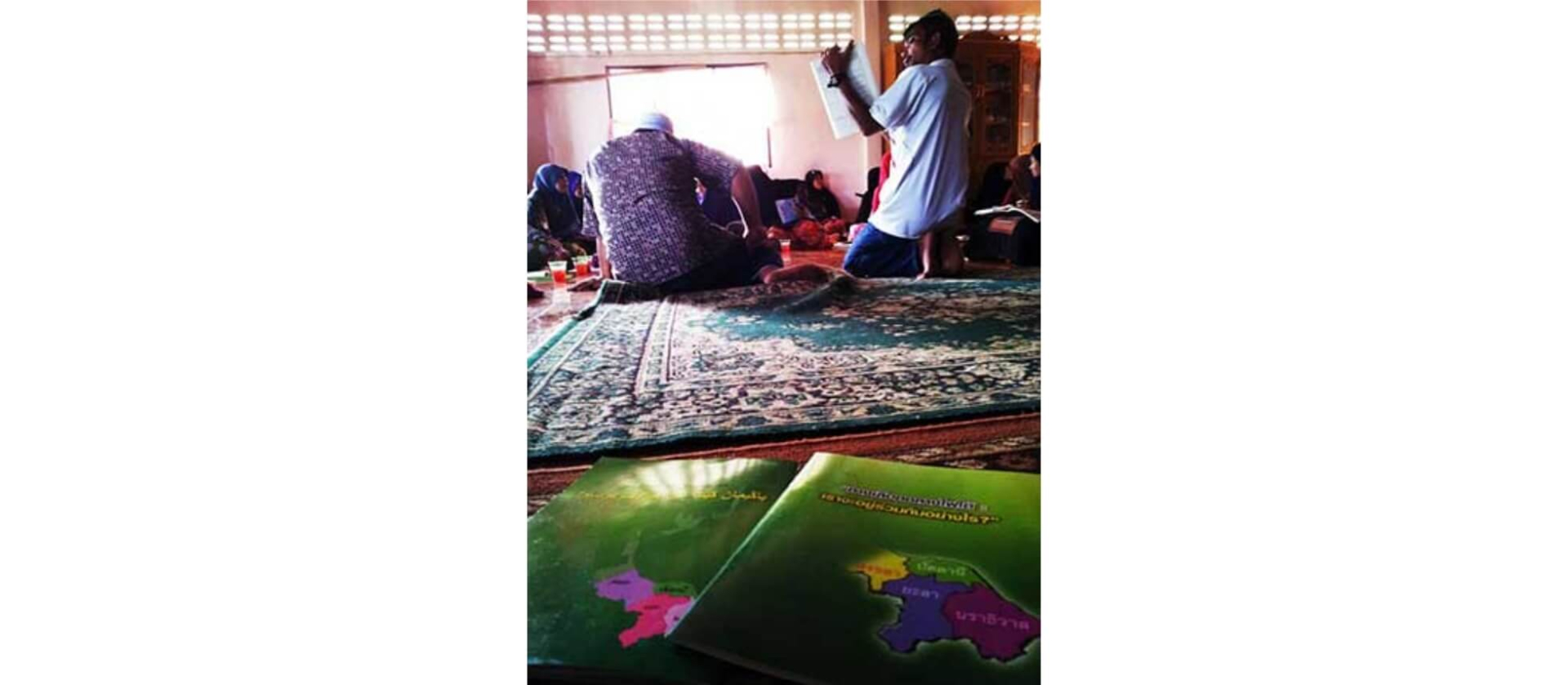

タイ政府とマレー系ムスリムによる政治運動の歴史的背景に照らすと、BRNにとって自分たちの正当な存在と抗争において極めて重要と考えるいくつかの問題点を理解することができる。BRNとNSCによる最初の会談と対話の後、両者は互いに理解と信頼を得ようと努力した。対話は、何らかの共通根と理解を探り当てるプロセスであった。やがてBRNは、自分たちの政治的な目標や目的を明かすことに自信を伺わせるようになった。BRN の要求5項目を見ると、その裏に歴史の影を見ることができる。タイ政府と交渉する予定の主な要求事項は以下の通りである。

1.BRNはパタニ民族の代表であり、解放組織であって、分離独立運動ではないことをタイ政府は認めること。「解放」とは、政府当局による抑圧や攻撃を受けることなく、宗教活動を実践し、マラユー式の生活を送る権利と自由を意味する。

2.マレーシアの立場をファシリテーター(facilitator)から、和平プロセスにおける調停者(mediator)に変更すること。政府がこれを認めれば、BRNは教師たちを警護している治安部隊への攻撃停止を約束する。

3.今後の和平対話は、Asean、イスラム協力機構(OIC)およびNGOの代表らの立ち合いの下で行うこと。

4.政府は、国家としてのパタニの地位とパタニのマレー系住民の統治権を認めること。南部紛争は、シャムによるパタニ国の占拠と人権侵害に端を発している。パタニのマレー系住民には、タイの憲法の範囲内において特別行政区の形で自らの領土を管理することを自決する機会が与えられるべきである。

5.公安犯罪で拘留されているすべての容疑者を釈放し、逮捕状を無効とすること。この要求が認められれば、BRNは武装解除に合意する。

BRNは5か条の提案に添付した説明書の中で、一国の市民として少数派も多数派と同じ一定の権利と平等が与えられる国家の政治システムを前提とし、またバンコク、パタニ双方とも長年に渡って辛抱強く関係を続けてきたことに照らして、各項目をはっきりと説明している。一番の論点は、マレー系住民の独立と自由市民権であるが、これはそれぞれの歴史観に関わる問題である。パタニの主権を認めてほしいと要求することで、分離独立派ムスリムは、あくまで1902年のシャムによるパタニ併合の再解釈を求める構えを示している。タイ政府にとってもタイ国民にとっても、この点を認めることが最も難しい。しかし、シャム(すなわちタイ政府)が提案を何もかも認める必要はないとBRNは言っている。BRNの主張に耳を傾け、タイ政府の立場と問題点を認識した旨を表明してほしい。BRNの要求はそれだけである。見解の相違はあっても、平和に共存していくことだけでも合意できれば、深南部における平和実現に向けて新たな光明が見えるかもしれない。

All the photos in this articles, and many others on the site are from wewatch.info. Please visit the site for more on Southern Thailand.