事業概要及び評価調査報告書

第1次プログラムガイドライン期(1990年~1998年)の事業概要

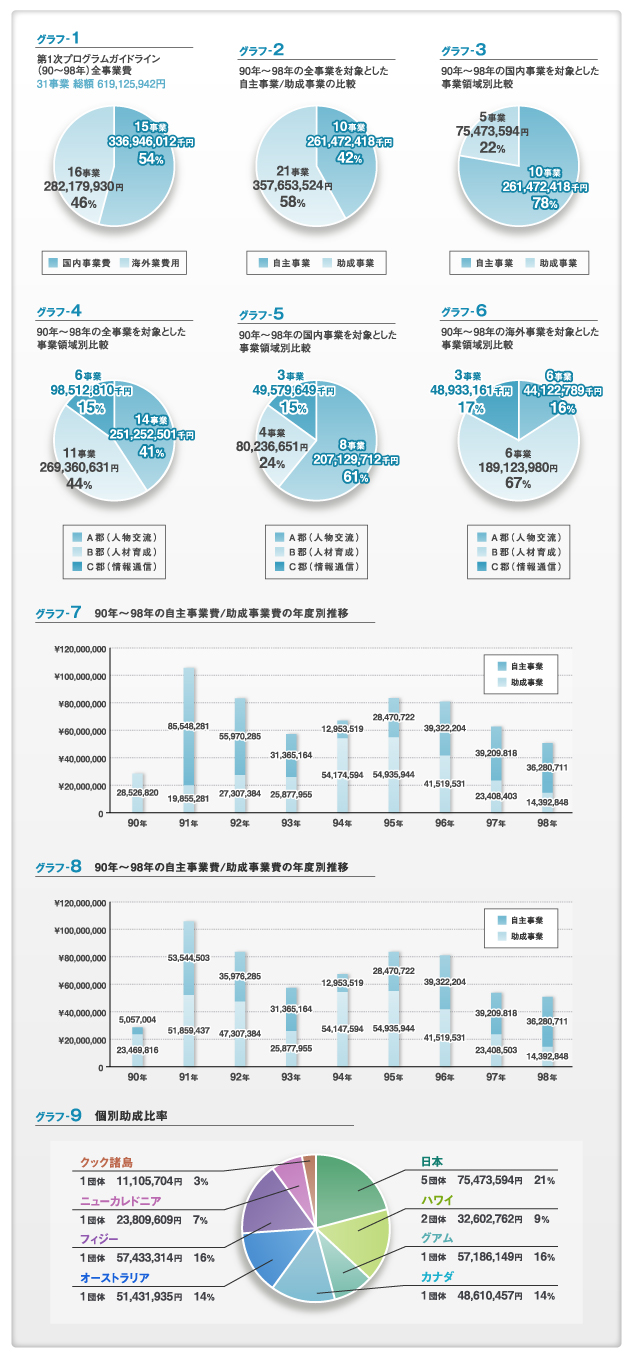

笹川太平洋島嶼国基金は、1990年~1998年の9年間に、 総額 619,125,942円の事業を実施しました。

1990年~1998年 全事業の一覧表 国内事業|海外事業

表1. 助成団体 国別一覧表

調査概要

事業分析の概要と特徴

1990年から1998年の全事業を国内と国外、事業分野別に表にまとめた。それを基に事業費を集計しグラフ化した。事業費による分析評価は一つの指標でしかない。なぜならば、例えば1000万円の事業が100万円の事業より10倍の成果があるとは言えないからである。

事業全体

9年間の事業総額は約6億2千万円である。国内が336,946,012円、国外が282,179,930円でほぼ1対1の割合となっている。結果として国内外のバランスの取れた事業費配分になっている。(グラフ1)

自主と助成の比較

自主事業とは島嶼国基金が事業を企画し運営するものである。よってすべて国内事業に含まれる。グラフ2によれば全事業の42%が自主事業である。つまり国内事業の自主の割合が高いことを意味している。国内全体では78%、約8割が自主である。(グラフ3)これは長期実施した自主事業、「奨学金事業」と「メディア招へい事業」が含まれていることが一つの要因である。もう1点は国内の助成団体が少ないこと、またあっても1カ国を相手に活動を行っており、マルチラテラルを条件としている基金ガイドラインの対象とはならないことが要因と考えられる。

優先領域別事業傾向

グラフ4によれば、人材育成が全体の44%と一番多く、2番目が人物交流、3番目に情報通信関連の順となっている。海外の事業別(グラフ6)では人材育成が67%と圧倒的に多く、人物交流は16%とわずかである。これに比べ国内の事業別(グラフ5)では、人物交流が一番多く61%、次が人材育成で24%である。これは島嶼国のニーズが人材育成に重点が置かれていること、人材育成は国内よりも国外で行う方が効果的であることを示している。逆に国内で島嶼国の人材育成をする可能性が少ないということも言える。国内の各団体が太平洋島嶼国と交流以上の具体的関係を今後築いていけるのかどうかが一つの検討課題になる。

国内事業実施団体の傾向

国内は自主事業が8割を占める。国内の団体には現在のガイドラインが適当でないということが言えよう。もう一つの考え方として、島嶼国と交流のある国内団体がもともと少ないことと、これらの団体がみな小規模で2国間の事業が主なことが上げられる。今までの自主事業では、これらの国内関係組織との連体を保ちながら実施することを心がけている。国内において、基金の役割はどうあるべきかが大きな課題である。

海外事業実施団体の傾向

域内の助成先は、地域機関の南太平洋大学、南太平洋フォーラム、南太平洋委員会、SOPAC、クック諸島芸術祭実行委員会の5団体に総計92,348,627円を助成している(表1、グラフ9)。他方、域外ではハワイ大学、グアム大学、ビショップ博物館、ニューサウスウェールズ大学など、昔から島嶼との関係が深い豪・米の団体に域内の総額の約2倍にあたる総計189,831,303円を助成している(表1、グラフ9)。これらの域外の組織への助成にあたっては、当該国政府の肩代わりになることを避け、受益者が島嶼国であること、つまり助成団体の運営費支援等は極力しないことを心がけた。今後は米、豪、英、NZ各国政府の島嶼国援助政策やUNDPなどの他の援助機関の動向も見ながら、これら政府援助に比べれば小規模予算の島嶼国基金が果たす役割を見極める必要があるだろう。

南太平洋大学法学部オンラインコースの外部評価書(掲載日:2005年9月)

Review of the Sasakawa Peace Foundation: Internet Course Development Project

by the University of the South Pacific, School of Law (‘ICD Project’)

報告書本文(英文 MS-word 958KB)、Appendix(英文 PDF 57KB)

第7回太平洋島嶼国メディア関係者招聘事業

笹川島嶼国基金平成9年度自主事業「太平洋島嶼地域の日本語教育調査」報告書(掲載日:1998年4月27日)

笹川島嶼国基金平成9年度自主事業「太平洋島嶼地域の日本語教育調査」報告書(掲載日:1998年4月27日)

「太平洋島嶼地域の日本語教育調査」報告書

この度当基金より(社)国際日本語普及協会・西尾珪子理事長と名古屋外国語大学・カッケンブッシュ知念寛子教授に太平洋島嶼地域の日本語教育に関する評価・調査研究を平成8・9年度に渡り委嘱し、その報告書『日本語教育とその環境-太平洋島嶼地域における-』が完成致しました。

笹川島嶼国基金は1993年から5年間の計画で、南太平洋大学の「日本語講座設置事業」に助成を行ってきました。助成期間の終了を迎えるにあたり、今後当基金が同事業にどのように対処すべきかの提言を含む事業評価を上記の専門家に委嘱致しました。この報告書は広く関係者に読まれ、特に在フィジー共和国、日本国大使館の小林大使が南太平洋大学の日本語講座の重要性を深くご理解され、本事業は国際協力事業団に引き継がれることが決まりました。

本来ならば、事業評価をもって基金の役割は終了すべきところでしたが、国内における太平洋島嶼地域の情報が少ないこと、特に教育・言語政策を含む日本語教育の現状調査は皆無であったこと。何よりも、西尾氏とカッケンブッシュ教授がこの地域の日本語教育のみならず全般的な援助政策に深く関心を持たれたこともあり、南太平洋大学がカバーしない北太平洋も含む全太平洋地域を対象に調査を継続していただくこととしました。さらに、当基金が進めております「太平洋島嶼地域の遠隔教育支援プログラム」の視点より、遠隔教育開発の側面からの調査を盛り込んでいただきました。

尚、同報告書は財団の意見を代表するものではありませんが、皆様のご感想・ご意見を広く賜わり、今後の基金事業の参考とさせていただきたく存じます。

最後になりましたが、2年間に渡りハードスケジュールで現地調査をこなし、膨大な資料と多くのインタビューを通し報告書をまとめられたお二人の先生に改めてお礼申し上げるとともに、本調査にご協力いただきました内外の多くの関係者の皆様方に感謝申し上げます。

笹川平和財団

理事長 入山 映

『日本語教育とその環境-太平洋島嶼地域における-』要約

調査対象は日本語教育の現状とその環境を観察し研究することであったが、まず基本的な問題として確認したことは、太平洋島嶼地域が、第2次世界大戦後の半世紀の間さまざまな変容を成し遂げたことである。独立国として、立地条件や資源の有無、産業の発達状況、旧宗主国との関係等個々には課題が相違していても、経済的自立が容易でないことは共通した課題である

他方、土地の所有や、階級制度、相続制度、離島との関係など根強い習慣や風習が残り、家族制度を中心とした人間関係は文化の中枢を形成し、容易には変わらないことがあることも発見した

太平洋島嶼国が日本を見る目は単に経済が発達した近代社会、援助国としてだけではなく、同じ太平洋の島国としてのアイデンティティーを共有している国として親しみが込められていると思うのは考えすぎであろうか?太平洋島嶼国はひとつひとつが小さくても、共通課題を集約すればその規模は広大な範囲に及び、日本がこの隣国を正しく理解することの必要性は極めて重要である。

それぞれの島嶼国は固有の言語を持ちながらも、ほとんどの国が公用語として英語を残している。近年のグローバル化の時代、国際語として最大の力を持つ英語が既に共通語として普及している事実は21世紀に向けてどれほど有利に働くかわからない。

- 遠隔教育の開発は先進国が抱える問題としてではなく、島嶼国の場合は地理的条件から、国内の離島への教育の普及、教育格差の是正という基礎的問題であり、その重要性を認識した。

日本語教育に関しては、従来の支援を一層強化充実させることはもちろん、新しい支援の方法として域内の高等教育機関である南太平洋大学、グアム大学そしてハワイ大学など、日本や当該国以外で学ぶ機会を奨励することである。そして教材の開発の支援は、島嶼国が多言語社会として優れた言語政策にのっとり言語教育施策を確立していることを尊重し、共同研究のもとに進められるべきである。

太平洋島嶼国日本語教育調査計画書

1997年7月1日

笹川島嶼国基金事務局

I 調査背景

その報告書にある「同地域に関しては単に南太平洋大学および同地域の日本語教育に限らず、我が国として太平洋島嶼国全域にわたり日本語教育施策を考えていくことの必要性がある」を受けて、1997年には、北太平洋島嶼国(ミクロネシア地域)を対象に調査し、太平洋島嶼国全体を含めての日本語教育の実態を踏まえた上での今後の施策および支援のあり方の研究が待たれている。

II 調査目的

III 調査チーム

IV 調査内容と方法

- ミクロネシア地域の教育機関からの既出報告書および情報の収集と分析

・事業実績の確認

・授業内容、教材、教師

・受講生数、国籍、成績等

・授業運営および環境(例:教育機関の管理事務局の協力体制) - 国内の関係機関の同地域における日本語教育事業の調査分析

・国際交流基金、国際協力事業団、その他 - 日本国内の教育機関への島諸国留学生の現状把握

・留学生数、国籍等

・留学生との面談

- ミクロネシア地域の教育機関における日本語教育調査

・背景としての言語政策

・日本語教育を含む外国語教育の施策

・カリキュラム構成 - 日本語教育の実態視察

・授業見学、教師との面談、教材、参考書等

・遠隔教育の可能性 - 現地における日本語教育のニーズ、環境調査

・日本に関する情報の収集状況

・日本語学習者の学習動機と既習者の動向

・現地における日本語の使用状況 - オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ(主にハワイ)における

日本語教育と島嶼国の日本語教育の比較分析 - オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ(主にハワイ)における

島嶼国留学生の受け入れに関する諸状況調査 - PEACESATを中心とする太平洋地域への遠隔教育についての予備調査

出張期間:1997年8月17日~24日

出張期間:1997年9月2日~21日

出張期間:1998年1月13日~20日

国外: ハワイ大学、グアム大学、パラオ・コミュニティカレッジ、ミクロネシア・コミュニティカレッジ、マーシャル諸島コミュニティカレッジ。

その他、日本語教育が行われている高校等。ハワイPEACESAT本部。

ハワイ、グアム、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国日本大使館および領事館。

各島嶼国の教育・行政機関。および関係者。

V 報告書作成

- 太平洋島嶼国における日本語教育

1-1 現地の日本語教育のニーズと現状

1-2 当該国、当該地方の言語政策、外国語教育の施策、特に日本語について

1-3 日本語学習目的と動機、教育内容、教育方法、教員、教材

1-4 日本に関する情報収集の実態 - 太平洋島嶼国地域の遠隔教育について

1-1 各国の遠隔教育への取り組みの現状

1-2 PEACESAT本部の事業について

1-3 今後の遠隔教育の課題と展望 - 「太平洋島嶼国地域における日本語教育について」現状・課題・展望

VI 調査期間

VII 調査報告書の利用方法