(1)新型コロナウイルスの感染状況

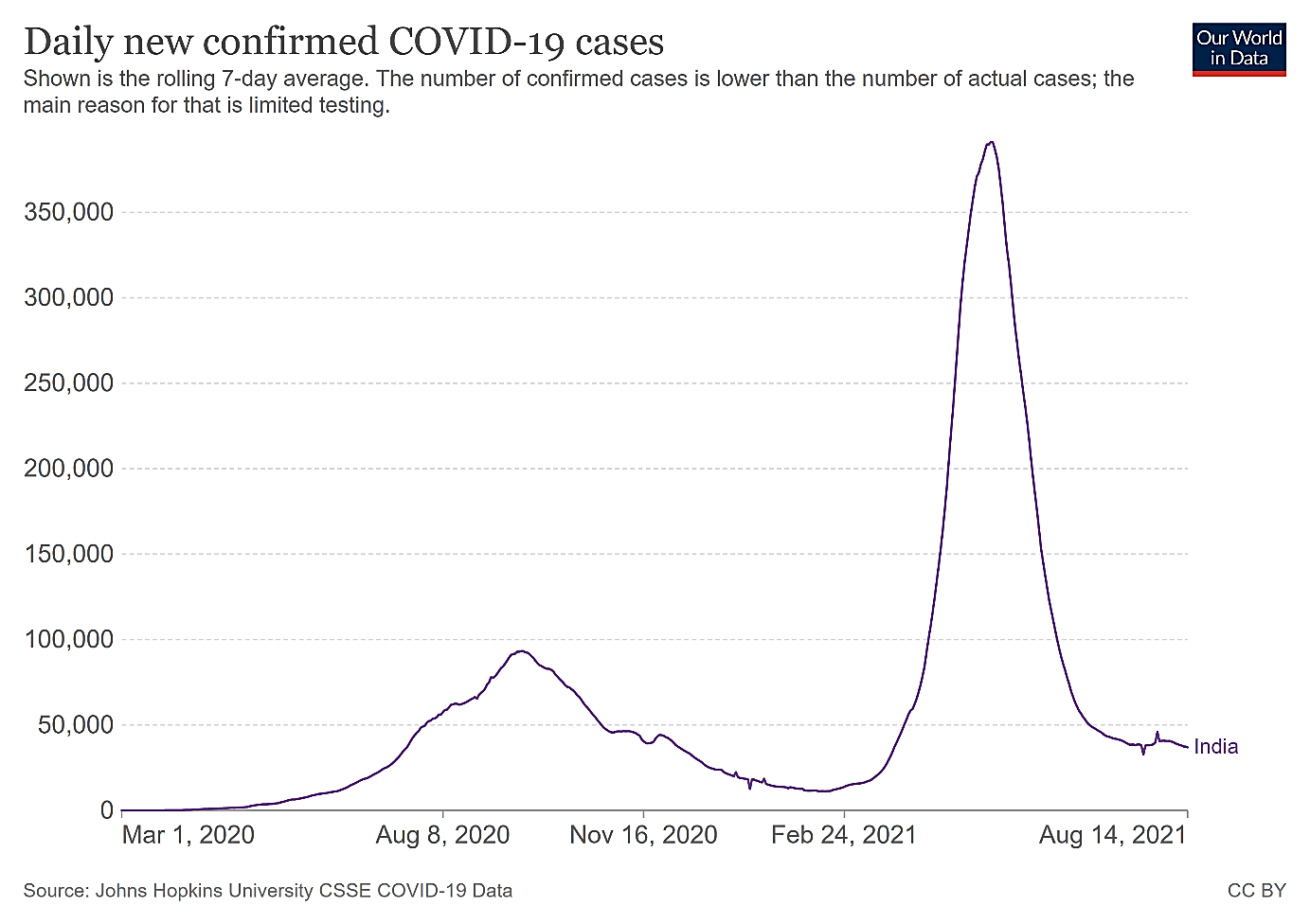

前述のとおり、インドにおける新型コロナウイルスの感染拡大は、2020年9月をピークとする第1波と、2021年5月をピークとする第2波に分けられる。図1は、米国ジョンズ・ホプキンス大学の集計による、インドにおける1日あたりの感染者数の変化を示したものである。1日あたりの感染者数は2020年6月頃から急増し、9月中旬には約9万8000人に達したが、その後は減少に転じ、今年2月上旬には1日あたり1万人前後にまで落ち着いた(第1波)。しかし、2月下旬から再び増加の傾向が見られるようになり、3月から5月上旬にかけて感染者数が急増した(第2波)。周知のとおり、この感染の第2波ではデルタ株の大流行による感染爆発が見られ、医療崩壊によって多数の死者を出す事態となった。第2波は5月上旬をピークに減少傾向に転じ、7月下旬以降は、1日あたりの新規感染者数は4万人前後を推移している。

2021年3月末の時点で、感染の第2波の中心となっていたのは商都ムンバイを擁するマハーラーシュトラ州であり、同州だけでインド全体の新規感染者数の約60%を占めていた。その後、感染はインド全国に拡大していったわけであるが、それでもなお、インドにおける新型コロナウイルスの感染状況は州によって大きく異なっている。これは、各州の社会的・経済的な状況の違いや、各州政府の新型コロナウイルスへの取り組み方の違いなどによるものであると考えられる。

(2)2020年の全土ロックダウンをめぐる問題

新型コロナウイルスの第1波の感染拡大の傾向が見られていた2020年3月25日、中央政府は、感染対策を目的としてインド全土のロックダウンに踏み切った。当初は4月14日までの21日間の予定であったが、国内での感染者数の増加を受けて数回にわたって延長され、最終的には5月31日まで続けられた。その一方で、4月中旬からは経済活動が段階的に解禁されていき、10月15日には経済活動に対するほぼすべての制限が解除された。

このロックダウンは、他の国々で行われたものと比べても非常に厳しいものであったと言われている(湊、2020)。しかし、前述の図1からも分かるように、2020年3月から9月にかけて感染者数は増加の一途をたどり、ロックダウンが期待された効果を上げたとは言い難いものであった。その理由としては、以下の2つが考えられる。

第1に、十分な準備期間のないままにロックダウンが実施され、さらに都市部の出稼ぎ労働者のことが考慮されていなかったために、多くの出稼ぎ労働者が行き場をなくして街にあふれることとなった。その結果、これらの出稼ぎ労働者の間で感染が広がり、さらに、そうした出稼ぎ労働者たちがそれぞれの地元に帰省したことで、感染が全国に広がることになってしまった。第2に、経済に悪影響が及ぶことへの懸念から、ロックダウンの効果がまだ十分に現われていなかったにもかかわらず、経済活動が再開されてしまった。

このように、ロックダウンをめぐる中央政府の対応は、十分なものであったとは言い難かった。2020年5月にインド国内の医療関係の専門家が発表した声明では、新型コロナウイルス対策に関する中央政府の戦略や政策は、「疫学的な見地にもとづいて熟慮されたものではなく、政策決定者の思い付きや状況対応による」首尾一貫しないものであった、と痛烈に批判されている(

https://www.iphaonline.org/)。

(3)ワクチン接種をめぐる状況

一方、2021年1月16日からは、インドでも新型コロナウイルスのワクチン接種が開始された。この時点でインドで承認されているワクチンには、アストラゼネカとオックスフォード大学が共同開発し、インドで生産されている「Covishield」と、インドの製薬企業 Bharat Biotech が開発した「Covaxin」の2種類があった(注:4月には、ロシア製のワクチン「Sputnik V」の使用も承認された)。ただし Covaxin については、フェーズ3の臨床試験が終了していない段階で承認されたため、信頼性に欠けるのではないかとの見方もあった(ロイター、2021年2月25日)。

感染爆発が深刻であった4~5月頃は、ワクチン不足の問題もあり、接種の状況も低調であったが、6月以降は接種が加速している。インド中央政府の保健家族福祉省のまとめによれば、2021年8月14日時点でのインド国内のワクチン接種者は5億3618万9903人、このうち2回目の接種を終えた者は1億1934万3788人となっている(

https://www.mohfw.gov.in/)。中央政府は、2021年末までに9億5000万人の成人全員にワクチンを接種するとの目標を掲げているが、目標達成は難しいとの見方もある(ロイター、2021年7月28日)。

インドでワクチン接種が開始された1月中旬以降は、感染の第1波が収束に向かっていた時期でもあった。そのため、1月中旬から2月にかけては、インド国内では新型コロナウイルスに関して楽観的な雰囲気が広がっていた。また、国内でのワクチン接種の開始とともに、インドは世界各国にワクチンを供給する「ワクチン外交」も進めていった。こうした状況を受けて、インドのナレンドラ・モディ首相は1月28日、世界経済フォーラム(WEF)主催のオンライン会議において、インドは新型コロナウイルスに対して効果的に取り組むことができ、その結果、インドの感染者数は急速に減少しているとして、事実上の「勝利宣言」を行った。このような、モディ首相をはじめとする中央政府の「油断」が、3月以降の感染爆発を招いたとの指摘もある(ニューズウィーク、2021年5月12日)。